《逃出大英博物館》劇終,但文物“瑰葭路”剛開始

中新網北京9月6日電(記者 王詩堯)“家人,我在外麵流浪了好久,我迷路了。”短劇《逃出大英博物館》火爆出圈,一時間,有關(guan) 文物保護及追索話題成為(wei) 網絡熱點。5日短劇上線最後一集,“下一站是,瑰葭(歸家)路。”再度戳中網友淚點。

“國寶出逃”還是“國寶回家”?

短片以擬人手法,講述一盞從(cong) 大英博物館出逃的中華纏枝紋薄胎玉壺,偶遇一名在海外工作的中國媒體(ti) 人,隨後共同踏上歸家之路的故事。這部總共不足20分鍾的短劇,卻處處藏著創作者的用心,諸多細節已被網友們(men) 抽絲(si) 剝繭、細細品味。

初遇時小玉壺臉頰髒髒的,感歎男主角與(yu) 室友可以住在這麽(me) 大的“櫃子”裏。有網友曬出自己在大英博物館參觀時的照片,中華纏枝紋薄胎玉壺與(yu) 其他藝術品擺在一起,沒有名字介紹,隻用一個(ge) 編號3代替。“是盞,是中華纏枝紋薄胎玉壺!”劇中,小玉壺終於(yu) 可以為(wei) 自己正名。

有人質疑,一部呼籲大英博物館歸還文物的短片,為(wei) 何主角卻不是文物?中華纏枝紋薄胎玉壺,又稱碧玉薄胎茶壺,由玉雕大師俞挺製作於(yu) 2011年,2017年入藏大英博物館。中華纏枝紋薄胎玉壺並非文物,而是一件現代藝術品。

有人猜測,這是因為(wei) 小玉壺年紀最小,最有可能找回家。其他文物都是戰火紛飛的年代,被掠奪者裝進麻袋裏帶走的,記不得來時的路。在最新一集中,小玉壺揭曉了自己的任務,就是帶著“哥哥姐姐伯伯阿姨爺爺奶奶們(men) ”的信件回國尋親(qin) ,傳(chuan) 遞“親(qin) 人們(men) ”的思念與(yu) 呼喚。

“琴師陶俑伯伯,笛師陶俑阿姨讓我告訴您,改日那首未完的《長歌行》,大家再一起奏完吧。”

“唐大馬,我是唐小馬,一眨眼我們(men) 已經一百六十三年沒有見麵了。每天洋人走後,我就會(hui) 圍著這牢籠跑上幾圈,跑著跑著,我便會(hui) 想起幾百年前,我們(men) 相約一起跑遍大好江山的誓言……”

“龍耳虎足爺爺,朝冠耳爐叔叔想跟您說,‘大丈夫生於(yu) 天地之間,應自強不息。夫愛國之士,不懼九重之淵。前輩不必掛懷,我雖身在萬(wan) 裏,仍不墜,愛國之心。’”

“諸位同胞,我的弟弟在戰火中被洋人擄走了,我們(men) 兄弟本是一對,如果他先回家了,一定!一定要告訴我一聲呀!”

“來,給你們(men) 壺爹爹念首詩,杯杯盞盞念故鄉(xiang) ,相碰低吟訴衷腸。”

“如今白首鄉(xiang) 心盡,萬(wan) 裏歸程在夢中。”

一場場跨越千百年的文物對話,震撼著每一個(ge) 觀眾(zhong) 的心。

遠在大英博物館中的遼三彩羅漢說:“重逢,皆在一葉菩提之間。”木雕觀音說:“我早已將回還之事拋之腦後。隻是這具木鏤之軀,承得住偷盜者的歉意,卻載不動,故人留連的目光。”最後,一眾(zhong) 文物齊發聲:“願山河無恙,家國永安。”正好呼應了男主角的名字——張永安。

完成任務後的小玉壺決(jue) 定不再停留,因為(wei) “中國人不做那種偷雞摸狗的事,總有一天,會(hui) 風風光光、堂堂正正地回家。”

“讓一個(ge) 靈魂喚醒另一個(ge) 靈魂”

《逃出大英博物館》的走紅絕不是意外,這是一部兼具創意與(yu) 深度的作品,蘊含著濃厚的家國情懷。小短劇也有大視角,新時代的自媒體(ti) 人年輕又赤誠,有理想、肯實幹。他們(men) 和劇中的張永安選擇了同樣的道路,“舉(ju) 起筆杆,麵對俗世烽火,替弱勢群體(ti) 說話這件事,你不覺得很酷嗎?”

《逃出大英博物館》由兩(liang) 位90後自媒體(ti) 人“煎餅果仔”和“夏天妹妹噢”共同創作。短片上線前期,正逢大英博物館被多個(ge) 國家要求歸還本國文物,戳中了每一個(ge) 中國人強烈期盼流失海外文物早日回家的內(nei) 心。

當地時間8月16日,大英博物館藏品被盜消息傳(chuan) 來,相關(guan) 文物最早可追溯至公元前15世紀。不足10日,大英博物館館長費舍爾 (Hartwig Fischer)引咎辭職。而費舍爾宣布辭職的第二天,《逃出大英博物館》的預告片正式上線。

短視頻評論截圖。

這仿佛巧合般的存在,實則藏著一條文化接力的暗線。2023年初,一名網友自製短視頻,提出了《逃出大英博物館》的創意想法:“讓流落在異國他鄉(xiang) 的文物回家,以它們(men) 的視角展現出我們(men) 底蘊深厚的傳(chuan) 統文化。”刷到視頻的煎餅果仔在評論區留下了兩(liang) 個(ge) 字“等我”。

現在,我們(men) 知道了這兩(liang) 個(ge) 字的背後,是一群年輕人籌備半年,查閱資料、磨合腳本,在“流量為(wei) 王”的時代停更3個(ge) 月,並且推掉商務合作,自費遠赴英國拍攝。他們(men) 全部的努力,都濃縮在三集的故事裏。

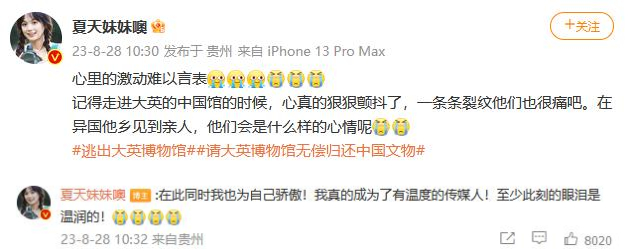

預告片發布後,up主“夏天妹妹噢”難掩激動之情,她清楚地記得自己走進大英博物館的中國館時,心真的狠狠顫抖了。“一條條裂紋他們(men) 也很痛吧,在異國他鄉(xiang) 見到親(qin) 人,他們(men) 會(hui) 是什麽(me) 樣的心情呢?”同時,她也為(wei) 自己真正成為(wei) 了有溫度的傳(chuan) 媒人而驕傲。

up主“夏天妹妹噢”微博截圖。

“是承諾,也是自媒體(ti) 人的熱忱,是少年的一拍即合,是不計成本的赤誠之心,更是中國人骨子裏的爭(zheng) 口氣。”他們(men) 的創作讓無聲的文物,震出曆史的回響,喚醒了中華兒(er) 女刻在心底的集體(ti) 記憶。

或許這就是創作的意義(yi) ,“讓一個(ge) 靈魂喚醒另一個(ge) 靈魂”。自由創作的時代,自媒體(ti) 人更應肩負起傳(chuan) 播文化價(jia) 值、社會(hui) 正能量的責任。源遠流長的中華傳(chuan) 統文化,是創作者們(men) 取之不盡的靈感寶庫。小玉壺的故事已經落下帷幕,我們(men) 期盼未來有更多承載著中華文化基因、家國情懷的作品麵世,更期待著有更多中國流失海外的文物,找到自己的歸家之路。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信