【記囑托·識校訓·踐青春】博學篤誌勇創新 格物明德寫青春

編者按:“新時代的中國青年,生逢其時、重任在肩,施展才幹的舞台無比廣闊,實現夢想的前景無比光明。”黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記在國內(nei) 考察時多次到高校與(yu) 師生交流,給青年學子、教師回信,為(wei) 廣大師生指引人生道路、明確前進方向。為(wei) 全麵展示各地高校莘莘學子銘記總書(shu) 記諄諄囑托,踐行校訓、立大誌、明大德、成大誌、擔大任的生動實踐,央廣網特別策劃推出“記囑托·識校訓·踐青春”係列主題報道,為(wei) 您講述新時代大學生在強國建設、民族複興(xing) 道路上努力成為(wei) 堪當民族複興(xing) 重任、勇於(yu) 創造世界奇跡國之棟梁的故事。

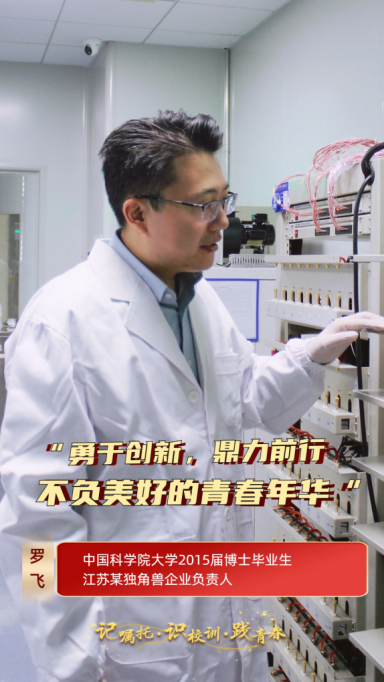

“總書(shu) 記的到來讓我們(men) 倍感振奮,那時我正在做矽碳負極材料的研究。總書(shu) 記的囑托為(wei) 我們(men) 新的奮鬥指明了方向、目標和路徑……”2013年7月17日,習(xi) 近平總書(shu) 記來到中國科學院考察工作時,羅飛正在中國科學院大學攻讀博士。現在回憶起當時的心情,羅飛仍心潮澎湃。

在考察時,習(xi) 近平總書(shu) 記指出,科學技術是世界性的、時代性的,發展科學技術必須具有全球視野、把握時代脈搏。總書(shu) 記寄語青年大學生,珍惜寶貴的青春年華,堅持理想,腳踏實地,既勤於(yu) 學習(xi) 、善於(yu) 學習(xi) ,打牢知識功底、積蓄前進能量,又勇於(yu) 探索、勇於(yu) 突破,不斷認識科技世界新領地,立誌報效祖國、服務人民。

總書(shu) 記的殷殷囑托不僅(jin) 為(wei) 羅飛的科研之路指明了方向,也成為(wei) 他創業(ye) 路上最寶貴的精神動力。敢為(wei) 敢闖,創新創業(ye) ,十年來,羅飛和眾(zhong) 多一樣肩負著使命和責任的中國科學院大學學子們(men) ,牢記囑托、矢誌奮鬥,積極踐行“博學篤誌、格物明德”的校訓精神,開拓出一片嶄新天地。

矽負極的夢想——羅飛的堅守與(yu) 突破

“納米矽碳負極材料是由中國人發明、中國人量產(chan) 的一種材料。20多年來,老中青三代一直堅持納米矽碳負極材料研究領域,持續迭代升級產(chan) 品推動商業(ye) 化應用。”從(cong) 入學到畢業(ye) 再到創業(ye) ,羅飛既是納米矽碳負極材料研究的見證者,也是商業(ye) 化應用的實踐者。

羅飛表示,老中青三代科研人員這種堅韌不拔的研究治學精神,與(yu) 中國科學院大學“博學篤誌、格物明德”的校訓精神相契合。“堅定你所選擇的東(dong) 西做下去,不斷進行探索與(yu) 追求,美好的事物自然與(yu) 你雙向奔赴。”羅飛說道。

看準新能源汽車和儲(chu) 能行業(ye) 對電池需求急速增長的市場痛點,羅飛帶領團隊經過無數次的實驗與(yu) 調整,將克容量、首效、膨脹、循環等技術難關(guan) 一一攻破。目前,羅飛的企業(ye) 已經擁有一支20多人的博士團隊,發明專(zhuan) 利接近300項,成為(wei) 專(zhuan) 精特新“小巨人”企業(ye) 。

當下,羅飛正帶著年輕團隊向著矽負極行業(ye) 細分領域龍頭企業(ye) 的目標鉚勁奔跑。“立足全球視野,勇於(yu) 創新,爭(zheng) 取早日把材料推向世界,把公司做成國際化的材料公司。”

人工智能的未來——王闖的跨界之旅

作為(wei) 中國科學院大學的畢業(ye) 生,王闖深知“博學”與(yu) “篤誌”的重要性。他在哈佛大學完成4年博士後研究後,於(yu) 2019年8月回國,進入中國科學院自動化研究所工作。5年來,王闖一邊專(zhuan) 注人工智能基礎理論研究,一邊參與(yu) 研究所重點項目。

“‘博學’就是需要比較廣泛的涉獵和研究,才能去做一些交叉性研究。但是,在涉獵後需要找一個(ge) 點深入進去,對複雜基礎原理方麵挖深做強,這就需要‘篤誌’。”王闖說道。

人工智能與(yu) 基礎學科的交叉研究可賦能新技術、新業(ye) 態,促進產(chan) 業(ye) 升級迭代。2023年,王闖和團隊一起成功將人工智能動力學建模方法應用在風電企業(ye) 未來3天的功率預測上,提高了風電能源利用率。最近,團隊正在一家國內(nei) 風電頭部企業(ye) 6個(ge) 風電場進行部署測試。

“我喜歡科研工作,希望能在更多人工智能前沿的研究領域做出一些成果。”如今,還帶著3名研究生做研究的王闖表示,自己身上的責任更重了,但他始終相信“想清楚心中所期,行有所動,定有所成”。

讓科學走進現實生活——吳彬彬的基層實踐

銘記總書(shu) 記的殷切囑托與(yu) 校訓精神,吳彬彬博士畢業(ye) 後考取陝西省定向選調生,來到西安市灞橋區團委工作,將青春寫(xie) 在祖國西部的基層一線。

在灞橋區,吳彬彬聯絡農(nong) 業(ye) 領域專(zhuan) 家為(wei) 當地創業(ye) 項目“把脈問診”;報告廳裏,他依托中國科學院優(you) 質科普資源,讓科學理念和知識走進中小學校園。“對每一個(ge) 中國科學院大學的學子來講,在我們(men) 內(nei) 心深處對於(yu) 科學的堅持和信仰是非常深刻的,是永遠無法磨滅的。所以到了地方以後,我們(men) 就很注重把學校和中國科學院的一些科學、科技方麵的資源轉化到地方上。”吳彬彬說道。

“科學的成功一定不僅(jin) 局限在實驗室裏,一定要讓科學走到整個(ge) 社會(hui) 上,走到每一個(ge) 群眾(zhong) 的生活當中。”吳彬彬把這一信念落實在行動上,“‘堅持理想,腳踏實地’,推廣科學、傳(chuan) 播科學,也是我們(men) 科技工作者的重要責任。通過這些工作,更加堅定了我紮根基層、服務地方的理念。”

未來,吳彬彬希望通過自己持續的努力,讓科學走出實驗室、走進社會(hui) 的方方麵麵,在陝西這片熱土上不斷發揮更大作用。

總策劃:張軍(jun) 於(yu) 鋒

總監製:伍剛 宮歆慧

統籌:陶玉德

策劃:張強 阮修星

記者:龐婷 褚夫晴 周思楊 韓雨晨 顧煬威(見習(xi) )

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信