吉光片羽:從四體《大藏經》雕版感受中華文化之美

“一書(shu) 付之梨棗,可化一為(wei) 千百”,雕版印刷術為(wei) 後世留下了大量精美的典籍,但因木質書(shu) 版的特性,隨著曆史變遷,無數雕版湮滅在書(shu) 厄浩劫之中,留存至今者鳳毛麟角,可謂“吉光片羽”。

佛教自東(dong) 漢末年傳(chuan) 入我國,佛教典籍也隨之在我國得到很大發展,翻譯、繕寫(xie) 、刊刻的佛經大量出現。除單經外,還整理編輯了《大藏經》。《大藏經》又稱“一切經”,即以自印度和西域傳(chuan) 譯的大小乘經、律、論為(wei) 核心匯編而成的大型叢(cong) 書(shu) ,是佛教經典的總集。

元代以來,曆代中央政府都較為(wei) 重視佛教,在政治上大力扶持,經濟上給予優(you) 厚政策,使譯經成了政府行為(wei) 。這些優(you) 待確保了《大藏經》的翻譯與(yu) 傳(chuan) 播。明清時期,《大藏經》多種版本的刻印和編目同樣受到中央政府、地方政府的支持與(yu) 關(guan) 注,使得《大藏經》的翻譯與(yu) 傳(chuan) 播得到了更大規模的發展。明代永樂(le) 、萬(wan) 曆和清代康熙、乾隆時期分別在南京和北京刊刻了永樂(le) 版、萬(wan) 曆版、康熙版、乾隆版《大藏經》。

清代翻譯《大藏經》對民族文化的貢獻

明朝嘉靖年間,蒙古土默特部落崛起,部落首領俺答汗南征北戰,積累了雄厚的軍(jun) 事實力,基本統一了右翼蒙古(韃靼),還將勢力伸入青藏地區。俺答汗勢力之大、兵鋒之盛,就連蒙古宗主大汗達賚遜也被迫東(dong) 遷遼東(dong) ,以避其鋒芒。然而,俺答汗出身黃金家族旁支,在法理上無法直接取代事實上的大汗,這成為(wei) 彼時銳不可當的俺答汗的一件心頭大事。

明隆慶五年(1571年),藏傳(chuan) 佛教格魯派僧人阿興(xing) 喇嘛來到蒙古地區傳(chuan) 教,他努力勸說俺答汗皈依藏傳(chuan) 佛教,並讓他與(yu) 藏傳(chuan) 佛教格魯派領袖索南嘉措會(hui) 晤。明萬(wan) 曆六年(1578年),俺答汗赴青海湖畔的仰華寺與(yu) 索南嘉措會(hui) 晤。會(hui) 談中,索南嘉措宣布俺答汗是忽必烈大汗的轉世,並賜其法號“轉千金法輪咱克喇瓦爾第徹辰汗”,俺答汗則尊索南嘉措為(wei) “聖識一切瓦齊爾達喇達賴喇嘛”。這次會(hui) 晤具有深遠意義(yi) ,此後藏傳(chuan) 佛教開始在蒙古地區廣為(wei) 傳(chuan) 播,譯經工作亦連綿不斷。

清代中央政府對各民族推行“同文之治”的文化政策,直接促進了《大藏經》等佛教經典的翻譯和傳(chuan) 播,也推動了我國多民族文化的交流互鑒。

康熙皇帝特別注重刊行蒙古文《甘珠爾》以“利於(yu) 祭誦”,康熙五十六年(1717年)下令刊刻蒙古文《甘珠爾》。到了乾隆三十二年(1767年),傅恒上書(shu) 提出,要讓僧人念經念得準,需要標明原音、輔音的韻腳和切音,最好能看著漢字就能念出梵音(“禮今教習(xi) 僧人持念咒語止,須明曉阿禮嘎禮音韻反切,自能對漢字而得梵音”)。於(yu) 是,為(wei) 方便蒙古地區僧人念誦咒語,《禦製滿漢西番合璧大藏全咒》添譯了蒙古文。蒙古文《大藏經》是蒙古族曆史文化發展的裏程碑,也是蒙古族已知最大部頭的古籍。在譯經過程中,蒙古文字也得到了充分錘煉與(yu) 發展,提高了交流與(yu) 表現能力。

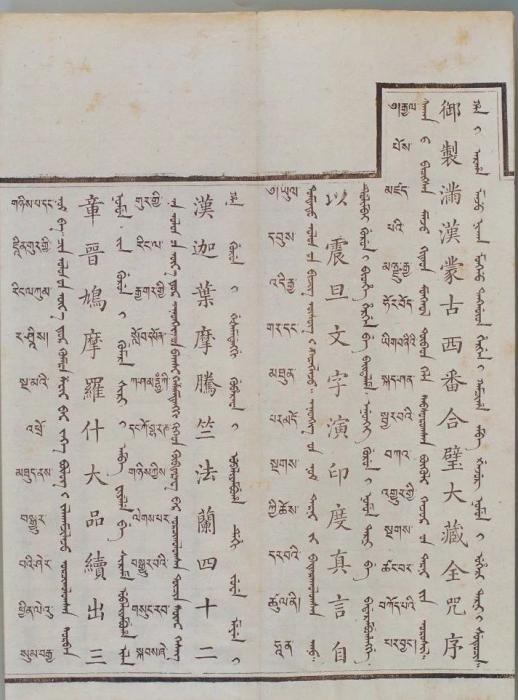

▲《禦製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒》,清乾隆三十八年(1773年)刻滿漢蒙藏文四體(ti) 合璧本,經折裝。正文半頁8行,滿、漢、蒙古、藏文各兩(liang) 行,每行字數不均。(圖片來源:故宮博物院官網)

滿文《大藏經》雕版的存世與(yu) 傳(chuan) 播為(wei) 滿族語言的研究提供了豐(feng) 富的資料。其滿文翻譯多以白話體(ti) 對譯,文義(yi) 清晰,淺顯易解,有助於(yu) 了解漢文佛經的文義(yi) 。

《大藏經》雕版,佛教本土化的重要見證

《大藏經》的版本是單頁疊放在一起未經裝訂的長條書(shu) ,經頁為(wei) 長方形,按其內(nei) 容及頁碼放在一起,這種裝幀形式稱為(wei) “梵夾裝”。梵夾裝源於(yu) 古印度,是用來裝訂梵文書(shu) 寫(xie) 的貝葉經。元代胡三省所注《資治通鑒》雲(yun) :“梵夾者,貝葉經也,以板夾之,謂之梵夾。”清內(nei) 府使用的梵夾裝,也多用於(yu) 裝潢民族文字的佛教經典。

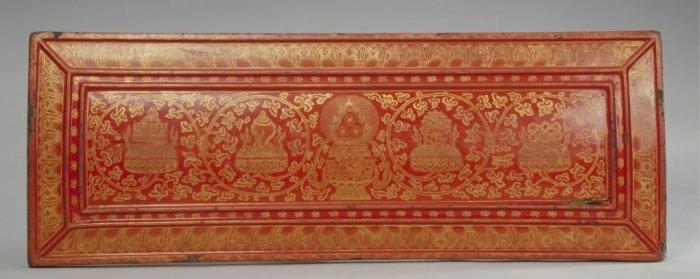

《大藏經》的印刷除使用黑墨,還兼用朱砂和藏藍墨,其中貴重的多用金、銀、瑪瑙等各種寶石研成色汁進行印刷。印製好的經書(shu) 上下夾以護經板,夾板大多使用檀香木等上等木材,皆為(wei) 紅漆描金,繪有圖案,製作精細。經袱用深黃色的錦緞絲(si) 綢包裹,華貴大方。然後用細牛皮條或絲(si) 絛捆紮,作為(wei) 珍品供奉。

▲永樂(le) 版藏文《大藏經》之紅漆戧金八吉祥紋經文夾板(圖片來源:故宮博物院官網)

四體(ti) 《大藏經》雕版通過對漢、滿、蒙古、藏文四種文字的刊刻,展現了不同民族之間的文化交流與(yu) 融合,以及在中華民族多元一體(ti) 格局下日漸形成的中華文化認同,是中華文明統一性的體(ti) 現。

《大藏經》作為(wei) 佛教經典的集成,其雕版的製作與(yu) 流傳(chuan) 見證了佛教文化在中國各地傳(chuan) 播與(yu) 本土化進程,是中華文明包容性的體(ti) 現。

由於(yu) 雕版印刷技術在清代的繁榮,使《大藏經》這一佛教文化的重要載體(ti) 在數百年間得以大規模複製和保存,直至今日,人們(men) 仍能感受到它所蘊含的知識及智慧。

故宮博物院收藏了

幾種文字的《大藏經》雕版?

故宮博物院雕版館於(yu) 2023年10月首次舉(ju) 辦了清代宮廷雕版專(zhuan) 題文物展,重點展出了32件(套)具有代表性的清代宮廷雕版文物,其中最具亮點的便是位於(yu) 展廳中央的漢、滿、蒙古、藏文四體(ti) 《大藏經》雕版。

漢文《大藏經》,又稱“乾隆大藏經”“龍藏經”“清藏”,是清代惟一官刻漢文《大藏經》。因每卷首頁均有雕龍“萬(wan) 歲”牌,故名《龍藏》(一說是因經頁邊欄飾以龍紋,故名《龍藏》)。漢文《大藏經》始刻於(yu) 雍正十一年(1733年),乾隆三年(1738年)完成,因其雕版最初存放地在嵩祝寺,首印亦在嵩祝寺,故又被稱為(wei) “嵩祝寺版”。《龍藏》於(yu) 乾隆三年(1738年)首次刷印了100部,頒賜給全國的各大寺院。從(cong) 乾隆四年(1739年)至民國二十五年(1936年),期間將近200年的時間一共刷印了137部,加上各地請印的總數不超過150部。其雕版現存7萬(wan) 餘(yu) 塊。

乾隆皇帝因《大藏經》有漢、藏、蒙古文本,獨缺滿文本,便在乾隆三十七年(1772年),下令設內(nei) 府“清字經館”,以漢文、藏文、蒙古文、梵文《大藏經》為(wei) 底本,翻譯刊刻滿文《大藏經》。滿文《大藏經》在清時是與(yu) 《四庫全書(shu) 》並行的巨大文化工程。其特殊意義(yi) 在於(yu) 它是用滿文與(yu) 其他民族文字對譯而成,對於(yu) 滿文的成熟作用巨大。這部滿文《大藏經》,也是部頭最大的滿文書(shu) 籍,全書(shu) 於(yu) 乾隆五十五年(1790年)翻譯完成。同年12月,清字經館失火,損失慘重,部分經版被燒毀。燒毀部分又經重新補刻,於(yu) 乾隆五十八年(1793)才全部刷印裝潢完成。故宮博物院現藏滿文《大藏經》76函,605種(33750頁),雕版4萬(wan) 餘(yu) 塊。它代表著清代雕版印刷及裝潢的最高水平,是“康乾盛世”的產(chan) 物。

藏文《大藏經》在體(ti) 係上分為(wei) 《甘珠爾》和《丹珠爾》兩(liang) 部分。《甘珠爾》包括經、律、論三藏和四續部,《丹珠爾》主要包括古印度和我國西藏佛學大師、學者、譯師對《甘珠爾》的注疏和論著集成。藏文《大藏經》不僅(jin) 包括佛教顯密經典,還包含各個(ge) 學科的重要典籍,對藏傳(chuan) 佛教及藏族文化的發展產(chan) 生了重要的影響。《甘珠爾》和《丹珠爾》官版均由康熙皇帝命令刊刻,它們(men) 合稱為(wei) 北京版《大藏經》。故宮博物院現存藏文《大藏經》雕版40餘(yu) 塊。

蒙古文《大藏經》是藏文《大藏經》的蒙古文譯刻本,又名《如來大藏經》或《番藏經》,亦由《甘珠爾》和《丹珠爾》兩(liang) 部組成,康熙皇帝在位期間,把手抄蒙古文《甘珠爾》與(yu) 北京版藏文《甘珠爾》校勘整理後在京城木刻刊行。乾隆皇帝時期,組織蒙藏地區高僧,把雍正二年(1724年)北京木刻版藏文《丹珠爾》全部翻譯成蒙古文並木刻刊行。

2010年,故宮博物院準備整理重印滿文《大藏經》,在將經版拉往工廠刷印過程中,發現滿文經版中混雜著近2萬(wan) 塊蒙古文《秘密經》《諸品經》雕版,均屬於(yu) 《甘珠爾》的一部分。之後故宮博物院對這兩(liang) 部分蒙古文經版進行了詳細整理、分類。在故宮現存的19076塊雕版中,絕大部分為(wei) 純經文刻版,佛像插畫刻版僅(jin) 存4塊,尤其珍貴。

清朝是我國曆史上雕造《大藏經》文種最多的朝代,其文種之多、刻印之精美,世所罕見,更對維護國家統一、促進各民族交往交流交融起到了積極作用。清代漢、滿、蒙古、藏文四體(ti) 《大藏經》雕版作為(wei) 承載著中華民族記憶與(yu) 智慧的珍貴文物,不僅(jin) 是中華文明在促進民族融合、展示工藝美術、傳(chuan) 播文化知識等方麵成就的具體(ti) 體(ti) 現,更是中華文明綿延數千年、一脈相承的曆史見證。

(作者簡介:張子淩,中國藏學研究中心圖書(shu) 館副研究館員。)

監製 | 王翔宇

責編 | 許玲玉

製作 | 郭欣欣

(道中華微信公眾(zhong) 號)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信