麥家作現場分享。 張煜歡 攝

中新網杭州4月16日電(張煜歡)“我希望人們(men) 能珍惜自己閱讀者的身份。如果想讓自己飛,閱讀是你的翅膀。”16日,在杭州國家版本館舉(ju) 行的第二屆全民閱讀大會(hui) 文潤講壇第三期活動上,中國作家協會(hui) 副主席、茅盾文學獎獲得者麥家向現場讀者分享了其個(ge) 人對書(shu) 籍的情感,及書(shu) 籍對其人生之路的滋養(yang) 。作為(wei) 一名著名作家,他坦言是書(shu) 籍讓自己找到了人生的發動機——寫(xie) 作。

麥家(左)作現場分享。 張煜歡 攝

書(shu) 與(yu) 童年:麥家的“讀書(shu) 奇遇記”

對於(yu) 麥家而言,閱讀是“認識並打開自己”的開始。

“我從(cong) 小在鄉(xiang) 下長大,父母都不識太多字。但他們(men) 對文人、文字的崇敬心,現在想來都有點不可思議。”麥家印象很深,他的母親(qin) 脾氣極好,是非常溫良和善之人,但有次因自己撕了一張作業(ye) 的紙,母親(qin) 狠狠扇了他一巴掌。隻因母親(qin) 對文字有著發自內(nei) 心的敬畏之心。

也因此,年幼的麥家對文字、讀書(shu) 有了朦朧的認識。而他人生中的第一本課外書(shu) ,也成為(wei) 其童年中一抹獨一無二的記憶。

“那年我讀初一,有次隨父親(qin) 去別人家做客,無意間就發現了一本書(shu) ——《林海雪原》。”麥家沒想到,自己居然“一下子就喜歡上了這本書(shu) ”。整整一年,他將這本書(shu) 從(cong) 讀到抄,變著法子與(yu) 這本書(shu) “糾纏在一起”。

“它在我荒蕪的世界裏冒出了一點新綠。讓我隱隱約約知道,這個(ge) 世界人外有人、天外有天,並不是所有人都過著和我們(men) 一樣的生活。也正是這本書(shu) ,讓我十二三歲之前的世界‘塌掉了’,我的人生或許是從(cong) 那一天開始的。”麥家說。

因為(wei) 一本書(shu) ,麥家第一次有了“走出村莊”的動力。

在念高中時學校中有了圖書(shu) 館,麥家便“一發不可收拾”,愈發熱衷於(yu) 閱讀,畢業(ye) 後圖書(shu) 管理員告訴他,“你是我們(men) 學校借書(shu) 借得最多的人”。

而後他遇到了自己人生中第二本重要的書(shu) ——《麥田裏的守望者》。

“這在當時的我看來是本非常奇特的小說,我從(cong) 沒想過小說還可以這樣寫(xie) 。”在這之前,麥家曾寫(xie) 了許久的日記,他稱自己是像孩童一般“在日記本上學走路”,而後他發現,自己日記中的點滴與(yu) 這本書(shu) 所表達的情緒是心聲相通的。

“一定意義(yi) 上,這本書(shu) 給了我勇氣,在寫(xie) 作道路上助了我一臂之力。”麥家說,“沒有這本書(shu) ,我或許一直就是一個(ge) 讀者。”

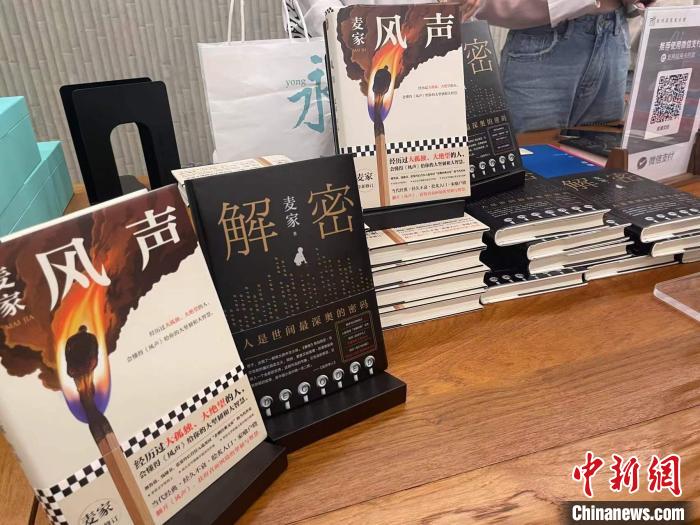

麥家作品展示。 張煜歡 攝

書(shu) 與(yu) 寫(xie) 作:“每本書(shu) 都有它自己的命運”

從(cong) 二十世紀90年代動筆寫(xie) 第一部長篇小說《解密》起,麥家創作了《解密》《暗算》《風聲》等一係列諜戰題材小說,其中《解密》已擁有33個(ge) 版本,英文、西班牙語譯本都躋身一些國家的暢銷書(shu) 榜。

麥家稱,其早期的作品大多獻給自己的第二故鄉(xiang) ——部隊生活。如其所言,每個(ge) 人生寫(xie) 作階段有不同情感及領悟,2019年,麥家出版以農(nong) 村與(yu) 故土為(wei) 背景的《人生海海》,告別了自己擅長的諜戰題材。

“其實寫(xie) 《人生海海》時我已經進入了一種特別成熟的階段。”麥家說,“我無法在它麵前‘調皮’,因為(wei) 它調動了我最珍貴的生活記憶。”

他坦言,這是一種“掏心掏肺的寫(xie) 作”。由於(yu) 父親(qin) 逝世,其在故鄉(xiang) 陪伴了母親(qin) 整整半年,幫助母親(qin) 共同度過人生的至暗時刻,也由此修複了自己和故鄉(xiang) 之間的關(guan) 係,“情感不到那兒(er) ,永遠沒辦法寫(xie) 。”

但麥家意識到,每本書(shu) 皆有自己的命運。“一本書(shu) 投放到市場後,就好比我們(men) 步入了社會(hui) ,能不能交到朋友、受到歡迎,是種玄學也是種哲學。”

講壇活動現場。 張煜歡 攝

書(shu) 與(yu) 人生:“適時拿起、適時放下”

麥家多次提到,人生不完美的。但正因這份“不完美”,所以更需要閱讀。

“我對書(shu) 籍最大的感恩在於(yu) ,我終於(yu) 知道怎麽(me) 擺脫孤獨。書(shu) 籍中讓我找到了自己人生的發動機——寫(xie) 作。”麥家說。

對於(yu) 麥家而言,不同於(yu) 朋友,在自己孤獨時,書(shu) 籍可隨身攜帶,同時也能“適時拿起、適時放下”。

“十八歲時候喜歡的作家,和二十八歲是不一樣的,和現在的自己更不一樣,不同的階段、年齡有不同的領悟力。”因此在麥家看來,所謂“青菜蘿卜、各有所愛”,他也極少向別人具體(ti) 推薦某一本書(shu) 。

但閱讀這件事,他始終極力推崇著。

多年前,麥家在杭州西溪濕地開出一家名為(wei) “理想穀”的書(shu) 吧。“前來讀書(shu) 的讀者,咖啡、茶水免費供應,唯獨沒有提供Wi-Fi無線網絡,為(wei) 了讓人沉浸在閱讀中。”麥家說。

逐漸地,前來打卡的讀者越來越多,有時一天最多有千人前來讀書(shu) ,許多人隻能站著閱讀。有讀者和麥家建議,能不能弄出一個(ge) “線上的理想穀”?

於(yu) 是麥家在線上推出了一檔讀書(shu) 欄目,每七天陪讀者共同讀完一本書(shu) ,目標是“20年讀完1000本書(shu) ”。

“我希望通過陪大家一起讀書(shu) ,讓每個(ge) 人的人生都因此而飽滿。我可以少寫(xie) 一本書(shu) ,但大家不要少讀一本書(shu) 。”麥家說,“在你的生命積累裏,每一本書(shu) ,都可能讓你變成一個(ge) 新的你。”(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信