中新社海口4月18日電 題:西方學者為(wei) 何也高評蘇軾?

——專(zhuan) 訪四川輕化工大學人文學院副院長、教授萬(wan) 燚

中新社記者 張茜翼

蘇軾是中國文學史、美學史和思想史上的傑出人物。20世紀70年代以來,蘇軾在黃州、嶺南的貶謫文學尤其受到國內(nei) 外學界重視。

西方學者為(wei) 何也高評蘇軾?在他們(men) 眼中,蘇軾在貶謫經曆中體(ti) 現出怎樣的文化人格?其應對精神困境的智慧有何當代價(jia) 值?從(cong) 西方對蘇軾的多視角研究解讀,又如何看中華民族形象的國際構建?

四川輕化工大學人文學院副院長、教授萬(wan) 燚潛心蘇軾研究多年。她在海南出席首屆中國(海南)東(dong) 坡文化旅遊大會(hui) 期間接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪,對此進行解讀。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:在西方主流認知中,蘇軾是怎樣的人物?

萬(wan) 燚:西方學界研究呈現的蘇軾形象較為(wei) 立體(ti) 複雜,一方麵,蘇軾是偉(wei) 大的“多麵天才”,追求自由、個(ge) 性、多元價(jia) 值觀及“平凡中有智慧”的哲人,熱愛生活、積極融入世界的智者;另一方麵,蘇軾也有普通生命個(ge) 體(ti) 身處精神困境時的掙紮與(yu) 抗爭(zheng) ,不斷艱難緊張地探尋自我與(yu) 世界的關(guan) 係,試圖獲致精神衝(chong) 突的和解與(yu) 安寧。

中新社記者:蘇軾的一生遭三次貶謫,在此期間不僅(jin) 在詩詞方麵佳作不斷,個(ge) 人思想境界也得以升華。在西方學者眼中,蘇軾在貶謫經曆中體(ti) 現出怎樣的文化人格?

萬(wan) 燚:西方學者認為(wei) ,在貶謫期間,作為(wei) 作家的蘇軾漸臻佳境。他可以有時間反思自己的經曆和個(ge) 性,探索新的寫(xie) 作方式,發掘支撐他度過流放期的內(nei) 心源泉。

與(yu) 國內(nei) 學界較多肯定蘇軾“文化英雄”的貶謫形象不太一樣的是,西方學者多將蘇軾視作一個(ge) 應對精神困境的普通人。他們(men) 多從(cong) 如何對抗挑戰的角度深入剖析蘇軾的內(nei) 心世界,認為(wei) 其一直在艱難、緊張而執著地協調自我與(yu) 世界的關(guan) 係,以一個(ge) 積極的行動主義(yi) 者的姿態參與(yu) 到改造世界的各項事務中,依然為(wei) 民造福,包括賑災、構築防禦工事、修築堤壩治水、改善醫療設施等。蘇軾還不遺餘(yu) 力地說服一些官員加入,這是曆史上少見的發生在貶官身上的事,且在儒家或道家傳(chuan) 統中都沒有相應思想支撐。

因此,在西方學者眼中,蘇軾擁有心係天下蒼生、仁愛自然萬(wan) 物的情懷,在具體(ti) 的行政管理上具有充沛的精力與(yu) 驚人的創造力,稱得上是一個(ge) 積極與(yu) 周圍世界接觸、交融的典範。在此意義(yi) 上,蘇軾證明了自身的偉(wei) 大,體(ti) 現了他獨特的文化人格。

2023年1月16日,四川成都,四川博物院跨年大展“高山仰止回望東(dong) 坡——蘇軾主題文物特展”迎來文物上新,《瀟湘竹石圖》《洞庭春色賦·中山鬆醪賦卷》《陽羨帖》手卷三件蘇軾真跡齊聚。圖為(wei) 中國美術館藏蘇軾《瀟湘竹石圖》。中新社記者 安源 攝

中新社記者:“問汝平生功業(ye) ,黃州惠州儋州。”即使是貶謫之身,蘇東(dong) 坡依然殫精竭慮地為(wei) 黃州、惠州、儋州的百姓造福,為(wei) 百姓所愛戴、尊崇。西方學者為(wei) 何也高評蘇軾?

萬(wan) 燚:蘇軾一生宦海浮沉,得意時少失意時多,三次被貶,飽受打擊和排擠,長期窮困潦倒,卻名垂千古。西方學者高評蘇軾,主要也是有感於(yu) 他的人格魅力和精神境界,蘇東(dong) 坡百折不撓的意誌品格、樂(le) 觀豁達的人生態度永遠激勵著人們(men) 。蘇軾“坡仙”的稱號,就是因其灑脫率性、飄逸放曠的人格魅力而來。

在這一點上,西方學者高評蘇軾,同國內(nei) 學者是一致的。隻是西方學者的學術興(xing) 趣更多聚焦於(yu) 蘇軾對苦難的超越上,如艾朗諾(Ronald Egan)的《蘇軾人生中的言、象、行》、傅君勱(Michael Fuller)的《通向東(dong) 坡之路——蘇軾詩歌中“詩人之聲”的演變》、唐凱琳(Kathleen Tomlonovic)的《蘇東(dong) 坡的貶謫與(yu) 回歸》、管佩達(Beata Grant)的《再見廬山——佛教思想對蘇軾生活及作品的影響》等著作,均著意於(yu) 強調蘇軾內(nei) 在精神的蛻變和升華,最終達到自我超越的人生境界。最具代表性的是傅君勱在《哥倫(lun) 比亞(ya) 中國文學史》中的論述:“文人士大夫階層堅持著儒家的自我實現理想,但是他們(men) 越來越將自己的關(guan) 注點從(cong) 仕途轉向更加內(nei) 在化的聖人之境。”西方學界擅長用文本細讀的方式細致深入地挖掘蘇軾作品中展現出來的人格魅力和精神境界的豐(feng) 富內(nei) 涵,以此來解釋他的詩意人生、審美超越。

圖書(shu) 《唐宋八大家文學課》

中新社記者:“一蓑煙雨任平生。”在西方學者看來,蘇軾一生多次被貶,麵對多艱人生,他是如何治好自己的精神內(nei) 耗的?西方學者怎樣看待蘇軾應對精神困境的智慧在當今時代的價(jia) 值意義(yi) ?

萬(wan) 燚:西方學者認為(wei) 蘇軾在體(ti) 驗“疏離”的痛苦中逐漸達成精神的“調和”,完成了由“臣”到“人”的角色轉變和人格獨立的過程。人生的苦難迫使蘇軾反複思考作為(wei) “人”的意義(yi) ,最終形成了出為(wei) “臣”,處為(wei) “人”,並且最終歸結到“人”的出處思想。還認為(wei) 蘇軾通過淡化貶謫身份強調隱逸形象而獲得了精神上的解脫與(yu) 超越。他應對精神困境的人生智慧在於(yu) 將自己被迫“流放”轉化為(wei) 一種自願“回歸”,重新歸於(yu) 生命本真,歸於(yu) 簡單自然的生活方式。

在西方學者看來,轉換視角,調整認知,在現有環境條件下找到維持身心平衡的有利因素,始終保持自己詩意棲居的樂(le) 觀人生態度,是蘇軾特有的人生智慧,對當今時代的人們(men) 也具有啟示意義(yi) 。

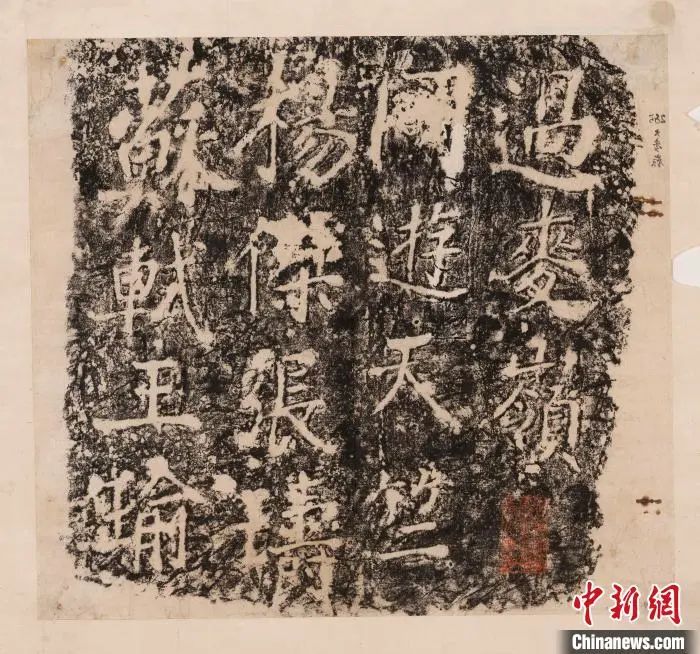

西湖南山大麥嶺岩壁上,留下的一方題名“蘇軾王瑜楊傑張璹同遊天竺過麥嶺”,這是元祐五年(1090),時任杭州知州蘇軾的西湖一日遊。魏祝挺 供圖

中新社記者:在西方漢學界的研究中,蘇軾如何從(cong) 儒釋道三家思想中吸取精神資源?

萬(wan) 燚:西方漢學界認為(wei) 蘇軾出入三教,對中國優(you) 秀傳(chuan) 統文化融會(hui) 貫通並以自己的豐(feng) 富實踐在各個(ge) 文化領域開拓創新。蘇軾對傳(chuan) 統儒家思想有承續更有超越和改造,譬如他並不以傳(chuan) 統儒家的善惡觀而界定“好”與(yu) “壞”,堅持將人類情感的合理性視為(wei) 所有禮製、亦即所有價(jia) 值觀念的最終源泉。在蘇軾看來,所謂“好”,指的是那些能夠帶來公共福祉的行為(wei) ,所謂“壞”,則是隻有某些個(ge) 體(ti) 受益。

西方學者認為(wei) 蘇軾對佛家思想的接受是有選擇的,佛家思想並沒有將蘇軾引向脫離世俗事務的消極方向。蘇軾遭貶謫期間,習(xi) 佛成為(wei) 其應對處境挑戰的一種重要方式,在此過程中逐漸涵養(yang) 出一種隨緣自適的曠達心境。蘇軾汲取道家“人與(yu) 自然天地為(wei) 一”的思想,重新確定自己在宇宙中的身份。他將一己之痛苦與(yu) 磨難置於(yu) 天地間審視,個(ge) 人的遭際在綿延不絕的人類與(yu) 寥廓亙(gen) 古的宇宙中就顯得微不足道了。

三蘇祠。張浪 攝

中新社記者:從(cong) 西方對蘇軾的多視角研究解讀,如何看中華民族形象的國際構建?

萬(wan) 燚:相對於(yu) 富有浪漫色彩的“文化偶像”這一標簽,西方學者更願意稱蘇軾為(wei) 應對挑戰的智者、積極的行動主義(yi) 者、令人驚奇的變革者、文化的自由主義(yi) 者等。西方學者的相關(guan) 研究建構出獨特的蘇軾形象——可信可愛可敬,體(ti) 現出中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的魅力。

隨著中國綜合國力不斷增強,國際交流深入推進,建構中華民族形象,就要更加深入挖掘如蘇軾所代表的中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化所蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範,結合時代要求繼承創新,且大力對外傳(chuan) 播,讓中華文化展現出永久魅力和時代風采。

2023年2月18日,首屆東(dong) 坡文化國際高端論壇在海南海口舉(ju) 辦,圖為(wei) 論壇開幕式現場。駱雲(yun) 飛 攝

有句話說,每個(ge) 中國人心中,都有一個(ge) 蘇東(dong) 坡。隨著中外經濟文化交流的日益密切和深化,東(dong) 坡文化逐漸為(wei) 全世界人民所熟悉和熱愛,已成為(wei) 全世界人民了解中國的一個(ge) 重要平台。蘇東(dong) 坡開放包容、兼收並蓄的文化精神符合現代價(jia) 值觀,具有世界性,蘊涵人類共同的精神追求。越來越多的外國友人通過蘇東(dong) 坡讀懂中國、熱愛中國。弘揚東(dong) 坡文化,賡續東(dong) 坡文化開放包容、兼收並蓄、自強不息、勇於(yu) 創新的文化精神對推進中外文明交流互鑒很有意義(yi) 。(完)

受訪者簡介:

萬(wan) 燚,四川輕化工大學人文學院教授,副院長(主持工作),四川省學術和技術帶頭人後備人選。主要研究方向是比較詩學、海外漢學、語文學科教學。四川大學比較文學與(yu) 世界文學博士、四川大學新聞傳(chuan) 播學文化傳(chuan) 媒博士後,美國俄亥俄州立大學東(dong) 亞(ya) 語言與(yu) 文學係訪問學者、北京外國語大學國際中國文化傳(chuan) 播研究院訪問學者、獲首屆蘇軾研究青年學者獎,出版學術專(zhuan) 著《北美漢學界的宋詩研究》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信