編者按:

國寶之美,穿越古今,器以載道,恢弘萬(wan) 千。每件珍稀文物背後,都凝聚著古人的匠心智慧,鐫刻著中華民族的文化基因,見證著中外文明的交流互鑒。從(cong) 2023年5月1日起,中新社“東(dong) 西問”推出“鎮館之寶”係列策劃(四),藉專(zhuan) 家探究文物之意涵及其背後故事。

中新社烏(wu) 魯木齊5月4日電 題:一枚方印,何以印證漢朝西域屯田史?

——專(zhuan) 訪新疆博物館研究館員阿迪力·阿布力孜

作者 苟繼鵬

“司禾府印”是漢朝管理農(nong) 業(ye) 的印章,出土於(yu) 新疆民豐(feng) 縣尼雅遺址。這枚現存於(yu) 新疆博物館的小小方印,何以印證漢朝在西域屯田的曆史?漢朝在西域屯田如何促進中原與(yu) 西域的貿易往來和文化交流?它對中華文明的形成有何重要曆史意義(yi) ?新疆博物館研究館員阿迪力·阿布力孜近日接受中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪,逐一解答上述問題。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:出土於(yu) 新疆和田地區民豐(feng) 縣尼雅遺址的“司禾府印”,是一枚什麽(me) 樣的印章?

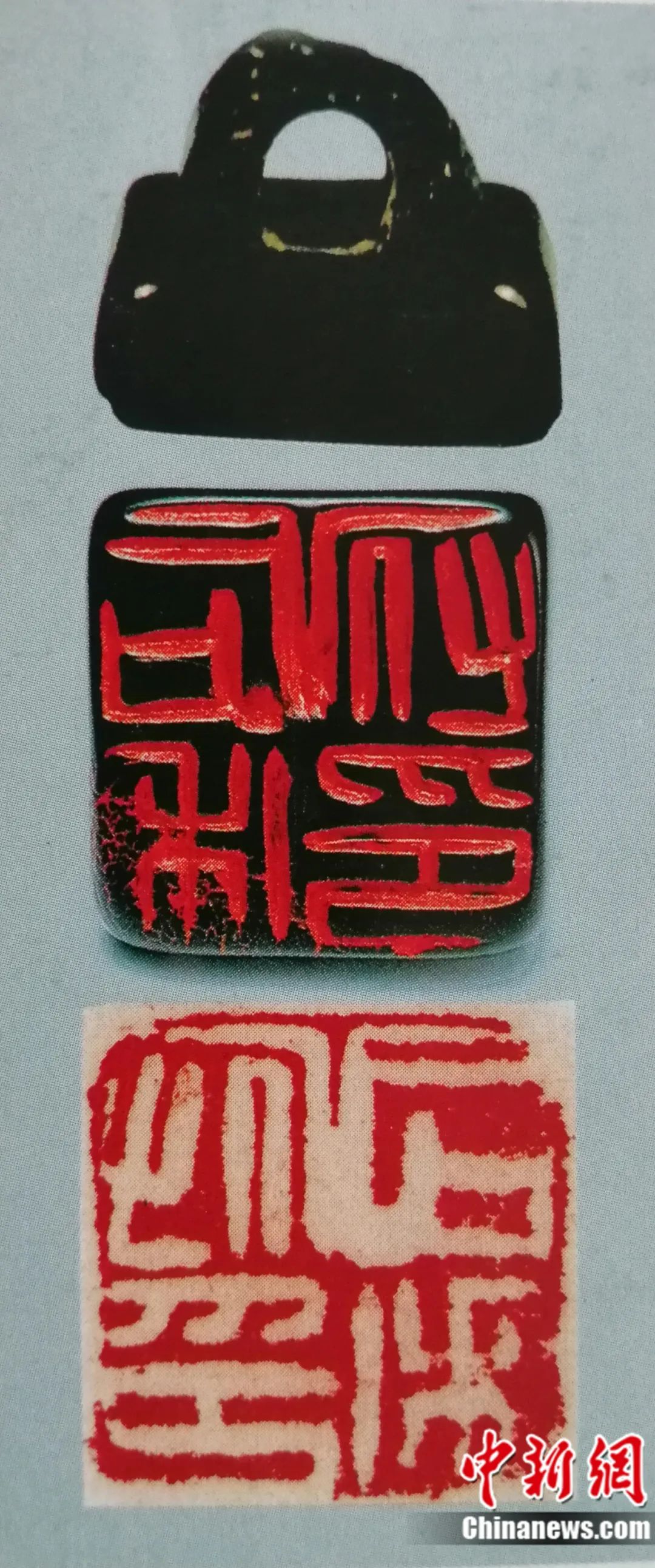

阿迪力·阿布力孜:1959年,“司禾府印”出土於(yu) 新疆和田地區民豐(feng) 縣尼雅遺址,是一枚炭精製方印,通高1.7厘米,邊長2厘米。印文為(wei) 篆文,陰刻,分兩(liang) 行:一行“司禾”,一行“府印”。印鈕為(wei) 橋紐。

“司禾府印”印鈕為(wei) 橋紐,印文為(wei) 篆文,陰刻,分兩(liang) 行。新疆博物館 供圖

從(cong) 字體(ti) 和鈕式可確認,“司禾府印”是漢朝時期管理農(nong) 業(ye) 的印章。雖然這枚印章形製較小,但由於(yu) 在新疆發現的漢朝文物中,官印屈指可數(除“司禾府印”外,新和縣還發現有漢歸義(yi) 羌長青銅印),因而顯得十分珍貴。

中新社記者:漢朝在西域屯田始於(yu) 何時?“司禾府印”印證了怎樣的屯田曆史?

阿迪力·阿布力孜:漢朝建立之初,北方遊牧民族匈奴興(xing) 起,對漢朝構成很大威脅。漢武帝時期,為(wei) 做好遠征後勤保障,實現邊疆長治久安,在西部地區實行了屯田戍邊政策。公元前105年,漢武帝下令護送細君公主與(yu) 烏(wu) 孫王和親(qin) 的軍(jun) 隊在眩雷(今伊犁河穀)屯戍,拉開了西域屯田的序幕。此後,漢朝相繼在輪台(今輪台縣)、渠犁(今庫爾勒市)等地開展屯田。

“司禾府印”的發現地新疆和田地區民豐(feng) 縣尼雅遺址。新疆考古研究所 供圖

西漢屯田分為(wei) 軍(jun) 屯、民屯等,相應製度也逐漸完善。西部地區的屯田最初為(wei) 軍(jun) 屯,即駐防士兵平時務農(nong) ,戰時出征。屯兵所需的生產(chan) 生活資料均由國家提供,勞動產(chan) 品屬於(yu) 官府。後來出現了民屯,一般由士兵家屬等擔當生產(chan) 主力,屯田所得糧食由屯兵和屯民分成享用,大部分納入官倉(cang) 。

東(dong) 漢延續了西漢在西域屯田的政策。公元73年,漢明帝派竇固在天山東(dong) 部出擊北匈奴,打敗匈奴後,留軍(jun) 伊吾廬城(今伊吾縣),並設置宜禾都尉。公元74年,東(dong) 漢重新設置西域都護及戊己校尉,以陳睦為(wei) 都護,駐龜茲(zi) ;同時,派戊校尉和己校尉分別在車師前後部管理軍(jun) 隊屯田。公元91年,班超任西域都護,先後在高昌壁(今吐魯番市高昌故城)、伊吾廬城等地進行屯田。公元123年,班勇被任命為(wei) 西域長史,率500人屯田柳中(今鄯善縣魯克沁鎮)。

漢朝在各地設立屯田點,進行屯田開發,凡有駐軍(jun) 之地,便有屯田作為(wei) 經濟保障。民豐(feng) 縣尼雅遺址出土的這枚東(dong) 漢“司禾府印”,證明此地就是當年東(dong) 漢屯田的一個(ge) 區域。

從(cong) 字體(ti) 和鈕式可確認,“司禾府印”是漢朝時期管理農(nong) 業(ye) 的印章。受訪者 供圖

中新社記者:漢朝在西域屯田,如何促進中原地區與(yu) 西域的貿易往來及文化交流?

阿迪力·阿布力孜:漢朝在西域屯田,促進了西域經濟文化的發展,使中原地區與(yu) 西域的貿易往來、文化交流更為(wei) 密切。中原的農(nong) 耕、灌溉、紡織等技術迅速傳(chuan) 播至所開發的西域地區。粟、黍等糧食作物輸入西域,保障了漢朝官兵和當地居民的糧食供給。漢朝商團還把精美的手工藝品,包括絲(si) 綢、漆器、銅器等,通過絲(si) 綢之路運往西域諸國,如在新疆民豐(feng) 縣尼雅墓地出土了大批蜀地生產(chan) 的“五星出東(dong) 方利中國”“萬(wan) 世如意”“王侯合昏(婚)千秋萬(wan) 歲宜子孫”等漢字銘文錦,被認為(wei) 是四川蜀地輸入西域的織物。

張騫兩(liang) 次出使西域後,特別是公元前60年漢朝在西域設置西域都護府,西域城邦諸國使者隨漢使到漢朝回訪,大大增強了對彼此的了解,貿易往來也日益密切。從(cong) 西域諸國傳(chuan) 來的物產(chan) ,除和田玉石外,農(nong) 作物胡麻、蠶豆、石榴、大蒜、葡萄、苜蓿等相繼傳(chuan) 入中原,被譽作“天馬”的大宛馬、烏(wu) 孫馬、各種毛皮也通過“絲(si) 綢之路”源源不斷地進入中原地區。

中新社記者:漢朝之後,曆代中央政權為(wei) 何都注重在西域屯田,這對於(yu) 中國古代“大一統”國家形態結構與(yu) 中華民族共同體(ti) 形成有何重要意義(yi) ?

阿迪力·阿布力孜:屯田是推動西域社會(hui) 經濟文化發展的重要舉(ju) 措。由於(yu) 屯田既可以解決(jue) 糧食等物資供應,屯田人員又可成為(wei) 戍守和維持西域社會(hui) 安定的重要力量,所以這一措施為(wei) 漢以後曆朝各代所效仿。

遊客在新疆博物館參觀“司禾府印”。 新疆博物館 供圖

公元640年唐朝平定高昌後,先後建立安西都護府和北庭都護府,管理天山南北的軍(jun) 政事務,並在西域開展大規模屯田。最初,唐朝屯田的範圍主要集中在安西都護府的伊、西、庭三州。後來擴展到龜茲(zi) 、疏勒、焉耆、碎葉等地。據《舊唐書(shu) 》記載,到唐玄宗開元年間,唐朝在西域共有“安西二十屯,北庭二十屯,碎葉二十屯,疏勒七屯,焉耆七屯,伊吾一屯,天山一屯”,共計76屯,以每屯50頃計,總計3800頃,耕地數量非常驚人。

清朝沿襲了自漢以來曆代在西域屯田的製度,各民族以多種方式移入、留居新疆屯墾,共同開發建設新疆。清朝在新疆的屯田點遍及全疆,形式多樣,不僅(jin) 有兵屯(包括旗屯),而且還有民屯(戶屯)、回屯等,屯田人員有漢、維吾爾、回、滿、錫伯和其他民族,各民族共同在新疆屯田,增進了相互之間的了解。

始於(yu) 漢朝的西域屯田,增進了各民族之間的了解與(yu) 信任,促進了多民族國家的鞏固與(yu) 統一。得益於(yu) 此,各民族優(you) 秀傳(chuan) 統文化在新疆交融薈萃,推動了中華民族多元一體(ti) 的演進曆程,對中國古代“大一統”國家形態結構與(yu) 中華民族共同體(ti) 的形成發揮了重要作用。(完)

受訪者簡介:

阿迪力·阿布力孜,新疆維吾爾自治區博物館研究館員,自治區政協委員。長期從(cong) 事博物館陳列展覽內(nei) 容設計、新疆古代文物研究、博物館宣傳(chuan) 教育、涉案文物鑒定等工作,著有《新疆古代服飾藝術》《新疆古代俑塑藝術》等,近年來在各類雜誌報刊上發表研究論文100餘(yu) 篇。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信