中新社北京5月13日電 題:“聲生不息”的“台灣民謠之父”胡德夫

《中國新聞周刊》記者 仇廣宇

2023年3月,“台灣民謠之父”胡德夫在《聲生不息·寶島季》節目中,和歌手那英對唱了一首《橄欖樹》。這是兩(liang) 人第一次合作,透過視頻遙遙相望。

胡德夫站在日月潭秀美的山水旁,已經72歲的他,一頭白發像雪一般耀眼,古銅色的皮膚在鏡頭前顯得格外獨特,而他的氣質還是像二十年前那樣豪爽、淳樸。

胡德夫是華語流行音樂(le) 史上重要的存在。上世紀70年代,胡德夫與(yu) 李雙澤、楊弦等人在台灣發起“民歌運動”,他們(men) 大量創作歌曲並進行傳(chuan) 播。此後,華語樂(le) 壇的進一步發展,大批優(you) 秀唱片和原創歌手的出現,也要歸功於(yu) 他們(men) 當年的振臂一呼。

如今,胡德夫依然在唱歌。哪怕年紀已過古稀,他還是隨時準備著出發,去更多的地方,聽聽當地人的聲音。正如他自己說的那樣,他會(hui) 一直寫(xie) 下去,唱下去。“直到青絲(si) 變成白雪,枯葉也會(hui) 拒絕墜落。”

受訪者供圖。

被時間遺忘的寶藏

2005年,55歲的胡德夫才出版了人生第一張專(zhuan) 輯《匆匆》,集合了他三十年來所創作的12首歌曲。這張專(zhuan) 輯的橫空出世令人驚豔,他的同齡人紛紛出來發言,告訴大眾(zhong) 胡德夫是誰,以及他在民歌運動中的貢獻有多大。李宗盛等人也前往他的演唱會(hui) 捧場。2006年,這張專(zhuan) 輯中的《太平洋的風》,獲得了台灣金曲獎的最佳作詞和最佳歌曲兩(liang) 項榮譽。此時,人們(men) 才明白,胡德夫的聲音是一份被時間遺忘了的寶藏。

2006年7月的一個(ge) 晚上,在北京文藝青年聚集的愚公移山酒吧,胡德夫用滄桑而質樸的聲音唱著“最早母親(qin) 的感覺,最早的一份覺醒”,很多人流下了眼淚。那一夜,胡德夫和觀眾(zhong) 同樣激動,他驚訝地發現,在遙遠的北京,青年們(men) 居然能夠跟著唱起他寫(xie) 的歌,還熟知他歌裏的那些故事。

站在時光的門檻上,回憶往事,胡德夫眼前似乎還能出現那些年輕時的場景。他形容自己開始創作歌曲時,感覺就像突然推開了一扇門。也像他大學時的老師,詩人餘(yu) 光中的詩歌《民歌手》所寫(xie) 的那樣:“一個(ge) 黎明,芬芳如《詩經》。”

1971年,為(wei) 賺錢補貼家用,21歲的青年胡德夫開始在台北“哥倫(lun) 比亞(ya) 咖啡館”做駐唱歌手,平時的工作是唱英文歌。彼時,受時代限製,台灣流行音樂(le) 涉及的題材還很狹窄,當時甚至沒有華語歌壇一說,也沒有專(zhuan) 輯。

“哥倫(lun) 比亞(ya) 咖啡館”聚集了當時最有名氣的一批文藝青年,包括畫家李雙澤、音樂(le) 人楊弦,還有尚未成名的張艾嘉和胡因夢。李雙澤知道胡德夫是台灣少數民族,開始對他的歌產(chan) 生興(xing) 趣,但他發現,胡德夫一直在唱英文歌。於(yu) 是,有一天,李雙澤當場請胡德夫唱一首民族語言的歌曲。胡德夫唱了卑南人的歌曲《美麗(li) 的稻穗》,聽眾(zhong) 們(men) 沒有聽過這樣的旋律和語言,如癡如醉。

2016年8月,台灣著名歌手胡德夫在天津大劇院唱響“歲月與(yu) 山河”。張道正 攝

後來,李雙澤熱情鼓勵胡德夫寫(xie) 自己的歌。要寫(xie) 些什麽(me) 呢?胡德夫想,在城市數年,他一直想念他喂的牛,高空飛翔的雄鷹,甚至想念並不平坦的山路。李雙澤對他說,放牛的生活當然也可以寫(xie) 成歌。於(yu) 是,胡德夫寫(xie) 下了人生中第一首歌曲《牛背上的小孩》。

1973年,李雙澤還和胡德夫一起舉(ju) 辦了台灣曆史上第一場民歌演唱會(hui) 。後來,通過電台和演唱會(hui) 的傳(chuan) 播,人們(men) 聽到了《鄉(xiang) 愁四韻》《江湖上》《回旋曲》等作品。人們(men) 才發現,原來還可以唱現代詩,唱鄉(xiang) 愁,唱土地,而不用沿襲別人文化的腳步。

2016年5月,“降噪IV搖滾民謠係列音樂(le) 會(hui) ”台灣民謠泰鬥胡德夫專(zhuan) 場北京開唱。閆瑉 攝

“台灣民謠之父”

多年來,胡德夫一直記得一種味道:卷心菜炒熟的香氣。那是20世紀60年代,他從(cong) 台東(dong) 考到台北,到淡江中學上學。那時,台北在他心裏非常遙遠。放假時他沒回家,偌大的學校餐廳裏,隻有他和學長兩(liang) 個(ge) 人。每當聞到餐廳炒菜的香氣,他都會(hui) 想到曾經的日子,在山裏,稻子收割完之後,休耕時,農(nong) 民們(men) 會(hui) 在地裏種上卷心菜和油菜花。他的媽媽就會(hui) 把菜用生薑炒熟,蘸著醬油給大家吃。

這種味道,其實是胡德夫出發的起點和日後化不開的鄉(xiang) 愁。即便他後來成了“台灣民謠之父”,也對聚光燈和舞台沒什麽(me) 執著。他知道自己為(wei) 誰而唱歌,為(wei) 什麽(me) 要留在舞台上,才能唱出感覺。

2009年9月,“88水災”追悼大會(hui) 在高雄市巨蛋舉(ju) 行,約5000人與(yu) 會(hui) 。圖為(wei) 台灣著名歌手胡德夫帶領九個(ge) 孩子出場,演唱歌曲悼念逝者,為(wei) 受災民眾(zhong) 祈福。董會(hui) 峰 攝

他是在愛裏長大的小孩,成為(wei) 歌手的初衷也是為(wei) 了家人。當年去咖啡館打工,他是輟學去的。當時,他因為(wei) 打橄欖球受到衝(chong) 撞,患上腦震蕩,隻能休學。不久後,父親(qin) 患了癌症,無奈之下,他把父親(qin) 接到台北治病,一個(ge) 人打幾份工給父親(qin) 看病,自己也放棄了學業(ye) 。打工期間,少數民族歌手萬(wan) 沙浪招聘胡德夫去自己的樂(le) 隊兼職,他才走上了職業(ye) 音樂(le) 人之路。後來樂(le) 隊解散,他又被介紹到“哥倫(lun) 比亞(ya) 咖啡館”,才有了和李雙澤、楊弦的相遇。

李雙澤遇難去世後,胡德夫和朋友懷著悲痛將好友的作品整理、譜曲,繼續公開演唱。此後,一些同時期的歌手開始成為(wei) 職業(ye) 的音樂(le) 人、歌手。胡德夫則開始把精力放在台灣少數民族的社會(hui) 權益工作中。他一邊做著這些工作,一邊走遍了台灣的近300個(ge) 部落,去搜集台灣少數民族的民謠。這一做就是二十年。

在很長一段時間裏,胡德夫離開了舞台,生活中也經曆了不少挫折,直到2002年前後,有音樂(le) 圈的老朋友們(men) 找到他,勸他出來出張實體(ti) 專(zhuan) 輯,多少也能為(wei) 自己留個(ge) 紀念。胡德夫接受了這個(ge) 想法。但他沒有選擇工業(ye) 化的錄音方式,而是回到母校淡江中學,找到以前彈過的那架舊鋼琴。雖然琴弦已經斷了兩(liang) 根,但開始彈奏時,他知道這種感覺對了。最終,《匆匆》中的12首歌都在校園裏,以最原始的方式,直接錄製完成。

多年的流浪生涯過去,現在,胡德夫終於(yu) 獲得了難得的平靜。以往,他總是馬不停蹄地在世界各地奔波,演出、參加活動。疫情這幾年,他的休息時間變多了,可以靜靜在陽台的屋簷下看看書(shu) ,聽兒(er) 女、孫輩們(men) 聊聊天。他曾經從(cong) 家人身上獲得關(guan) 懷和滋養(yang) ,如今,他又回到這種天倫(lun) 之樂(le) 中去了。

書(shu) 寫(xie) 更闊大的鄉(xiang) 愁

胡德夫重情義(yi) ,愛生活,談起朋友、美食,談他在大陸看過的大江大河,各地風景,還有親(qin) 人朋友的趣事,他會(hui) 滔滔不絕。他的語言能力很強,能夠橫跨很多種文化,除了台灣少數民族語言和普通話,他還能模仿身邊的親(qin) 友,說一口像模像樣的山東(dong) 話。

語言和思想的種子在他青年時候就種下了,在當民歌手的最初一段時間,他最先演唱的就是中文新詩。他把周夢蝶的詩《菩提樹下》和《月河》譜了曲演唱,把民歌運動的推動者、主持人陶曉清感動得落淚。後來,在一場民歌演唱會(hui) 上,胡德夫唱起餘(yu) 光中的《鄉(xiang) 愁四韻》,觀眾(zhong) 強烈的反響讓他的心一直不能平靜。他突然有了更深刻的感覺,意識到餘(yu) 光中詩歌裏那種宏大的鄉(xiang) 愁,是一種與(yu) 他自身的戀家情感不一樣的感情。從(cong) 此,胡德夫開始走出個(ge) 人情感的天地,有意識地書(shu) 寫(xie) 那種更闊大的鄉(xiang) 愁。

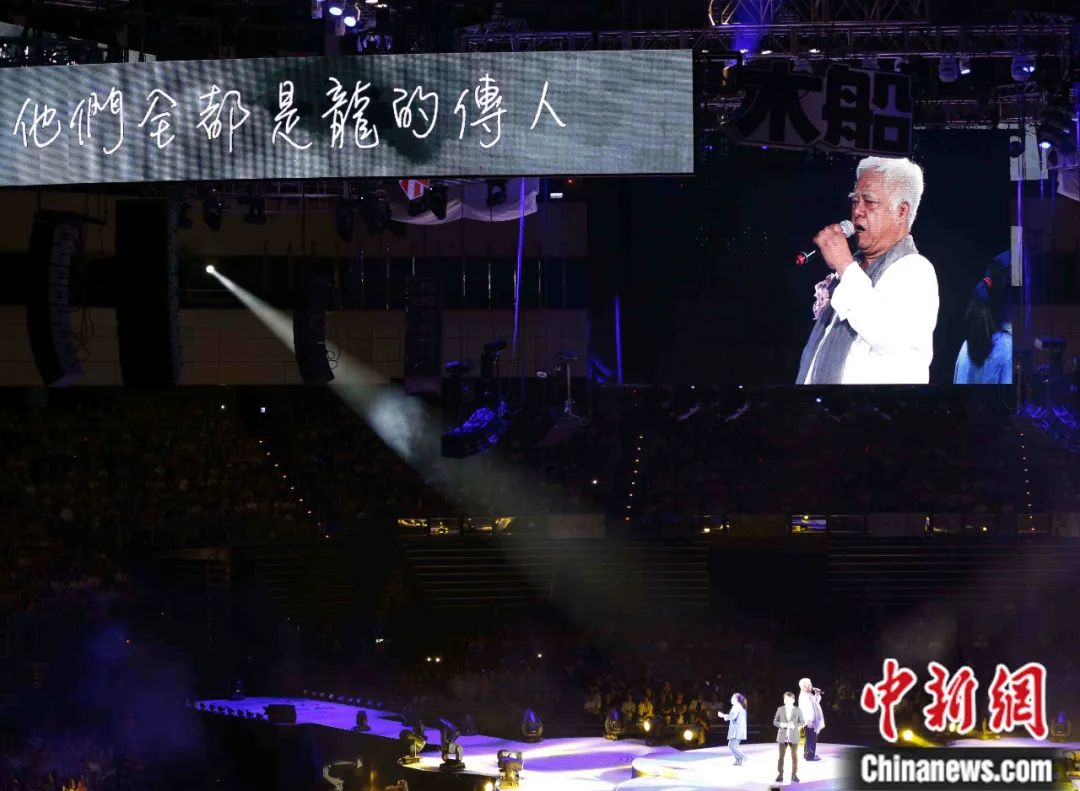

2015年6月,“民歌40:再唱一段思想起”演唱會(hui) 在台北小巨蛋舉(ju) 行。包括齊豫、李宗盛、潘越雲(yun) 在內(nei) 的幾十位知名歌手齊聚一堂,共同紀念台灣民歌運動興(xing) 起40周年。圖為(wei) 胡德夫等人合唱《龍的傳(chuan) 人》。鄭巧 攝

後來,胡德夫與(yu) 大陸的朋友加深了聯係。1989年,他受邀到雲(yun) 南參加一個(ge) 音樂(le) 學術研討會(hui) ,也借機陪同一些朋友在大陸尋親(qin) 。他看見了那些長久分別的親(qin) 人重新相見的場景,這種強烈的情感衝(chong) 擊,讓他說不出話來隻能偷偷躲在柱子後麵痛哭。後來,他幾次到大陸演出,朋友也更多了。他認識了崔健、杭蓋樂(le) 隊等朋友。這些年,他一直惦念這些老友,也想念北京火鍋的味道。

2021年,胡德夫出版了一張原創專(zhuan) 輯《最後的獵人》。在這張新專(zhuan) 輯裏,他唱的歌詞中有台灣少數民族語言,有普通話,還有古詩詞。歌曲中,幾種文化融合在一起,配合上他滄桑的嗓音和幹淨的鋼琴伴奏,不但不會(hui) 雜亂(luan) ,反而顯得質樸、富有詩意。

2016年04月,2016武漢草莓音樂(le) 節上,台灣民歌大師胡德夫獻唱。郭良朔 攝

近年來,他在自己的歌裏加入了唐詩《回鄉(xiang) 偶書(shu) 》的詩句:“少小離家老大回,鄉(xiang) 音無改鬢毛衰。”能夠引發他鄉(xiang) 愁的,可能是逝去師友的麵孔,也可能是他獨自一人從(cong) 部落出發去台北讀書(shu) 時,對山川大海的想念之情。他本來在替他們(men) 唱著鄉(xiang) 愁,不知不覺間,這些鄉(xiang) 愁,也幻化成了他自己的鄉(xiang) 愁。而這種鄉(xiang) 愁,在《聲生不息·寶島季》的舞台上,在現實的山海間,透過跨越地理距離的合唱,繼續傳(chuan) 唱流傳(chuan) 。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信