中新社西安5月15日電 題:絲(si) 綢之路考古為(wei) 何需要東(dong) 方視角?

——專(zhuan) 訪西北大學絲(si) 綢之路考古中心主任王建新

中新社記者 阿琳娜

西北大學在絲(si) 綢之路考古方麵有深厚積澱,深入中亞(ya) 十餘(yu) 年,積極同中亞(ya) 國家開展聯合考古和古跡修複工作。經過長期努力,最終確認了古代月氏和康居的文化遺存,取得了中國科學家在中亞(ya) 考古研究領域的重要突破,為(wei) 用中國話語闡釋絲(si) 綢之路曆史提供了實證資料和科學依據,助力恢複絲(si) 綢之路曆史風貌。

絲(si) 綢之路考古為(wei) 何既需西方視角,也需東(dong) 方視角?國際合作對保護絲(si) 綢之路文化遺產(chan) 有何意義(yi) ?近日,西北大學絲(si) 綢之路考古中心主任王建新就此接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:兩(liang) 千年後尋找大月氏的考古學遺存有何意義(yi) ?已取得哪些成就?

王建新:月氏是曾生活在中國境內(nei) 的遊牧民族,秦末漢初,月氏被匈奴打敗,月氏中的一支西遷,稱為(wei) 大月氏。月氏也是見於(yu) 曆史記載的第一支從(cong) 中國遷往中亞(ya) 的古代人群,對當地經濟、文化和後來的發展等都產(chan) 生了重要影響。

漢武帝時期,希望聯合月氏共同對抗匈奴,命張騫出使西域。月氏西遷和張騫出使西域,都是絲(si) 綢之路交流史上的重大事件。

長期以來,古代月氏的考古學文化遺存包括其分布地、特征等並沒有被確認,也沒有專(zhuan) 門的考古學者對其進行研究。

張騫出使西域兩(liang) 千年後,西北大學考古團隊踏著其足跡,從(cong) 中國境內(nei) 到中亞(ya) ,找尋古代月氏的考古文化遺存,探索古絲(si) 綢之路上的交流,意義(yi) 重大。

2019年在塔什幹舉(ju) 辦的“中烏(wu) 聯合考古成果展”開展。王建新 供圖

絲(si) 綢之路的概念是西方學者在100多年前提出來的,自然帶著西方視角。而絲(si) 綢之路是東(dong) 西方交流要道,對其研究不能缺乏東(dong) 方視角。月氏人從(cong) 東(dong) 方遷入,以月氏人為(wei) 對象來研究絲(si) 綢之路,東(dong) 西方視角結合,對絲(si) 綢之路的認識才是全麵的,複原的絲(si) 綢之路曆史才是真實的。

2015年在調查比什卡帕遺址。王建新 供圖

2000年左右,西大考古團隊啟動了尋找大月氏的考古工作,從(cong) 甘肅的河西走廊到新疆的東(dong) 天山地區,基本確認以東(dong) 天山地區為(wei) 中心分布的公元前5世紀至公元前2世紀的古代遊牧文化遺存,是月氏人留下的。

2009年西大考古團隊首次進入中亞(ya) 地區考古,在中亞(ya) 地區找到了古代月氏文化遺存,並證明其與(yu) 東(dong) 天山地區的文化遺存是同一群人留下的。

2016年在塔吉克斯坦,中塔雙方考古學家在調查現場討論。王建新 供圖

除具體(ti) 學術問題外,在考古研究的理論和方法上也有突破。曆史文獻記載認為(wei) ,古代遊牧民逐水草而居且居無定所,但考古發現證實,遊牧中有定居是古今遊牧人群普遍的生活方式,遊牧聚落的存在也是普遍現象。

冬季,普通牧民、貴族、上層統治者幾乎都定居,遊牧聚落的遺址往往分布在山脈南側(ce) ,有大量小型聚落,也有少量大中型聚落。夏季,普通牧民逐草而居,仍有部分人定居,他們(men) 多是貴族統治者,還有一部分老弱病殘婦孺等不適合遊牧生活的人。我們(men) 首先在國際學術界提出遊牧聚落考古研究的理論方法,目前理論方法和實踐均居國際領先水平。

2018年春季在野外與(yu) 烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦考古學家討論。王建新 供圖

中新社記者:絲(si) 綢之路考古有何現實意義(yi) ?給中亞(ya) 帶來了什麽(me) ?

王建新:絲(si) 綢之路是東(dong) 西方交流要道,從(cong) 現有考古發現看,距今四五千年時,東(dong) 西方的交流便已開始。絲(si) 綢貿易也比普遍認知的時間提前,中國和印度都有絲(si) 綢傳(chuan) 入中亞(ya) 。例如,我們(men) 在烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦發現了4000年前的蠶繭。通過考古工作,將對絲(si) 綢之路有更加深刻的認識。

中國的考古學理論方法最初是從(cong) 歐洲引進,但在百年實踐中,逐漸形成了中國考古學的特色,形成了自己的工作方式、技術手段等,這些還往往不被西方學術界所了解。

比如本世紀以來,中國逐漸形成了大遺址保護理念。我們(men) 也將大遺址保護理念帶到中亞(ya) 考古工作中。在中亞(ya) 地區,西方學術界普遍比較關(guan) 注城址,往往“隻挖城裏不挖城外”,而我們(men) 的考古工作涉及城裏城外、居住區和墓葬區,經濟、政治、文化、軍(jun) 事、宗教等均要研究,這也填補了已有研究的空白。

2019年謝爾哈拉卡特墓地發掘區。王建新 供圖

2019年試掘謝爾哈拉卡特墓地M01。王建新 供圖

同時,在多年考古中形成的“大範圍係統區域調查與(yu) 小規模科學精準發掘結合”的考古工作範式,對於(yu) 尋找確認不同人群的考古學文化,了解他們(men) 的關(guan) 係和特征等很有意義(yi) 。

無論遊牧考古還是農(nong) 業(ye) 考古,中國學者在中亞(ya) 的考古工作幾乎每年都有新的發現和突破,也得到了在中亞(ya) 工作的各國考古學家的關(guan) 注。

2018年貝什肯特墓地發現的甕棺葬。王建新 供圖

在大遺址保護理念下,考古過程中的保護意識和工作會(hui) 貫穿始終,比如我們(men) 在中亞(ya) 地區首先實施了遺址回填。此外,在中亞(ya) 考古中我們(men) 也十分注重多學科多單位合作,合作對象包括國內(nei) 外的考古機構、科研機構、院校等,大家在這個(ge) 過程中交流合作,共同成長。

2011年在薩帕利特佩遺址考察時進行討論。王建新 供圖

中新社記者:未來在中亞(ya) 考古的重點是什麽(me) ?怎樣在中亞(ya) 地區實現更深度的國際合作?

王建新:目前,西北大學與(yu) 中亞(ya) 五國中的哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦均有考古合作。未來除繼續拓展雙邊合作外,還計劃推動多邊合作,比如聯合塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏(wu) 茲(zi) 別克斯坦在費爾幹納盆地開展多國考古合作。此外,今年還計劃與(yu) 土庫曼斯坦進行考古合作,並已達成初步協議。

西北大學已與(yu) 8個(ge) 國家和地區的17所高校、科研機構簽署了共建絲(si) 綢之路考古合作研究中心協議,聘請了來自9個(ge) 國家的26位考古領域專(zhuan) 家學者擔任中心學術委員會(hui) 委員。今後將以中亞(ya) 考古為(wei) 重點,拓展西亞(ya) 、南亞(ya) 、北亞(ya) 的考古合作,將研究重點放在探究古代不同人群與(yu) 文化在遷徙、融合、交流中產(chan) 生的影響。

2014年中烏(wu) 聯合考古隊調查拉巴特墓地。王建新 供圖

拉巴特墓地出土的串飾。王建新 供圖

在具體(ti) 學術問題上,除研究月氏人、貴霜人,還將研究斯基泰人、塞人、吐火羅人等。此外,還將研究古代遊牧人群和農(nong) 業(ye) 人群的關(guan) 係、古代遊牧經濟的起源等,這些都需要廣泛的國際合作。

開展古絲(si) 綢之路考古和文化遺產(chan) 保護,深入了解絲(si) 路沿線國家和地區的曆史文化,有利於(yu) 促進中國與(yu) 相關(guan) 國家相互了解和理解,推動實現民心相通。(完)

受訪者簡介:

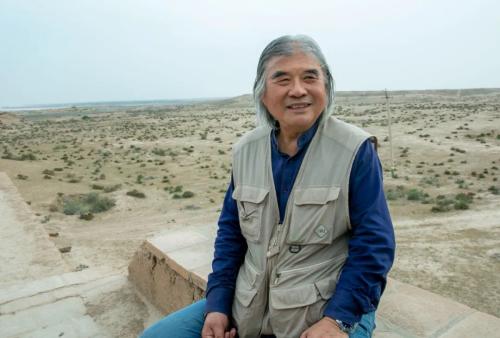

王建新,西北大學文化遺產(chan) 學院教授,現任西北大學絲(si) 綢之路考古中心主任,絲(si) 綢之路考古合作研究中心首席科學家,西北大學中亞(ya) 考古隊隊長。長期從(cong) 事東(dong) 北亞(ya) 考古、中亞(ya) 考古、佛教考古、遊牧聚落考古和文化遺產(chan) 保護管理等方麵的教學和科研工作。先後主持國家大遺址保護專(zhuan) 項、國家社科基金重大招標項目等省部級以上項目10餘(yu) 項,主持編寫(xie) 《漢長安城遺址保護總體(ti) 規劃》等多項大遺址保護規劃,出版專(zhuan) 著2部,發表學術論文60餘(yu) 篇。主持的東(dong) 黑溝-石人子溝考古工作榮獲2007年度中國十大考古發現。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信