中新社煙台5月16日電 題:尋芳蓬萊閣:中國仙文化之窗

中新社記者 楊兵 王嬌妮

“我從(cong) 小就是港劇迷,30多年前,香港電視劇《八仙過海》的主題曲響起的時候,家人們(men) 早就擠在電視機前,呂洞賓、鐵拐李等形象至今難忘。”廣東(dong) 遊客方園退休後的首次旅行,便選擇了神往已久、享譽海內(nei) 外的蓬萊。

20世紀80年代,電視劇《八仙過海》主要在山東(dong) 蓬萊拍攝,開創了港劇在內(nei) 地取景的先河,播出後引發轟動,成為(wei) 一代人的集體(ti) 回憶。劇集故事源自蓬萊島,運用大量特技,塑造了鮮活的“八仙”形象。

圖為(wei) 蓬萊閣建築群。(煙台市蓬萊區委宣傳(chuan) 部供圖)

蓬萊,既是理想之境,也是地名。據史料記載,在戰國時期,人們(men) 想象在人間海上有仙島,其中一座就是蓬萊。而蓬萊作為(wei) 地名始於(yu) 漢朝,漢武帝巡幸至此,尋訪神山而不遇,便築起一座小城,冠名“蓬萊”。

憑借特殊的地理位置,當地逐漸發展成山東(dong) 半島的重要進出港,成為(wei) 古代海上絲(si) 綢之路的一個(ge) 起點。來自朝鮮半島和日本群島的遣唐使節,就曾多次從(cong) 登州(今蓬萊一帶)港登陸。

蓬萊閣所坐落的丹崖山,因山石呈紅褐色,又絕壁高聳而得名。北宋嘉祐六年(1061年),登州知州朱處約見丹崖山極頂山高海闊,風景絕佳,便在此修建蓬萊閣。

從(cong) 建築規模上看,蓬萊閣主閣是中國古代四大名樓中規模較小的一座。曆經宋、元、明、清等數代修葺,蓬萊閣建築群才有了今日之規模。

截至去年,當地已完成了對蓬萊閣主閣等建築單體(ti) 的彩繪工作,以及丹崖山岩體(ti) 加固、小海南岸護坡護牆修繕、安防消防係統升級等工程,讓文物資源永續利用。

圖為(wei) 蓬萊閣“八仙”表演。(煙台市文旅局供圖)

走進修繕一新的蓬萊閣主閣,窗格瓦楞光彩明豔,雕梁畫棟栩栩如生。“八仙”在這裏或坐,或立,或臥,或傾(qing) ,開懷暢飲的形象躍然眼前。

八仙飄帶、八仙絲(si) 巾、蓬萊閣雪糕……景區裏新穎精致的IP文創產(chan) 品備受青睞。俄羅斯留學生提姆對記者稱,蓬萊閣古建築有濃濃的中國味,這裏的文創產(chan) 品是很好的禮品,能讓家人朋友了解中國的“仙”文化。

“東(dong) 方雲(yun) 海空複空,群仙出沒空明中。蕩搖浮世生萬(wan) 象,豈有貝闕藏珠宮……”在蓬萊閣景區的“蘇公祠”內(nei) ,來自海內(nei) 外的蘇軾粉絲(si) 爭(zheng) 相誦讀《海市詩》碑刻上的文字。

蘇軾曾短暫擔任登州知州,其間他意外看到了難得一見的海市蜃樓奇景,並留下千古名篇。他還深入了解民情,向朝廷呈上《乞罷登州榷鹽狀》和《登州召還議水軍(jun) 狀》。

在“水軍(jun) 狀”中,蘇軾請求“朝廷詳酌,明降指揮,今後登州平海澄海四指揮兵士,並不得差往別處屯駐”,以確保登州一帶安寧。

400餘(yu) 年後,登州人戚繼光完成了蘇軾提出的海防設想。戚繼光曾在山東(dong) 備倭十餘(yu) 年,以蓬萊水城為(wei) 中心進行了一係列海防建設,使登州成為(wei) 當時東(dong) 部沿海防線上最為(wei) 牢固的防區。

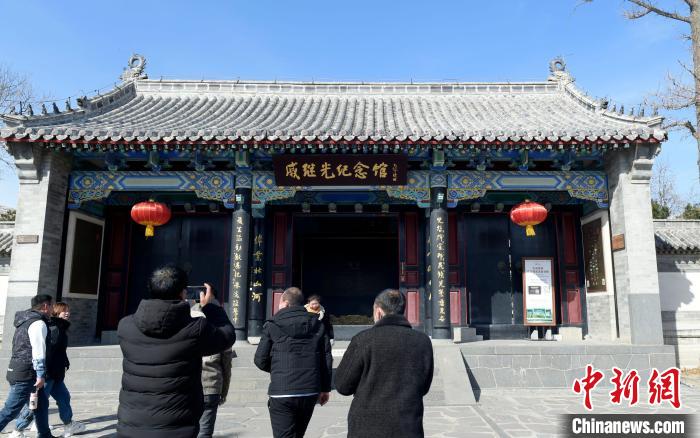

2月14日,遊客參觀蓬萊閣景區內(nei) 的戚繼光紀念館。 中新社記者 王嬌妮 攝

如今,蓬萊閣景區把原備倭都司府重新布展為(wei) 戚繼光紀念館。館內(nei) 開發了巡閱海防、解圍仙遊、湯泉大閱等多媒體(ti) 視覺秀,用現代聲光電技術生動演繹曆史,帶遊客穿越到鼓角齊鳴的古戰場。

當地還從(cong) 各地征集與(yu) 戚家軍(jun) 抗倭、擁軍(jun) 有關(guan) 的地方名菜,開發“戚家宴”。其中,“登州明誌菜”上就寫(xie) 有戚繼光的詩句“封侯非我意,但願海波平”。正因為(wei) 有了堅固的海防,矗立懸崖上的蓬萊閣,從(cong) 明朝起得以保護流傳(chuan) 。

行走在蓬萊閣景區,遊客還能體(ti) 驗到小場景演繹帶來的驚喜。裝扮成“八仙”的演員迎麵走來,亮出寶器絕活;攜帶書(shu) 童的“蘇軾”拿出筆墨,邀請遊人揮毫賦詩。

蓬萊閣景區工作人員告訴記者,今年該景區將開放後海,開發親(qin) 水遊等項目,實現上山、下海、登閣、入市,以更加親(qin) 近的姿態迎接海內(nei) 外遊客。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信