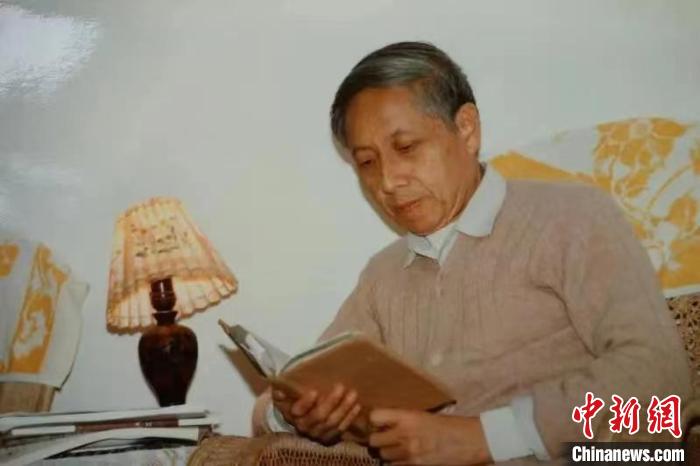

李正武院士。 核工業(ye) 西南物理研究院 供圖

中新網成都5月31日電 題:中國核聚變博物館館長:時代需要弘揚科學家精神

作者 單鵬 劉忠俊

日前,位於(yu) 四川成都的核工業(ye) 西南物理研究院聚變研究基地和四川樂(le) 山的首座受控核聚變實驗裝置舊址入選2023年度科學家精神教育基地認定名單。上世紀六十年代至八十年代中國受控核聚變研究開拓者們(men) 的光輝創業(ye) 史依然被人銘記。

中國第一座“人造太陽”裝置中國環流器一號、核聚變實驗裝置安裝平台、預試環流器裝置……在位於(yu) 四川樂(le) 山的成都理工大學工程技術學院內(nei) ,依托中國環流器一號實驗裝置舊址而建的中國核聚變博物館講述著中國受控核聚變研究的曆程。中國核聚變博物館館長王相星近日接受采訪時稱,這個(ge) 時代需要弘揚科學家精神。

中國第一座“人造太陽”裝置中國環流器一號。 核工業(ye) 西南物理研究院 供圖

據了解,受控核聚變的終極目標是開發利用核聚變能,從(cong) 根本上解決(jue) 人類文明進步的能源需求。太陽本身是一個(ge) 巨大的聚變裝置,因此人們(men) 稱受控核聚變為(wei) “人造太陽”。幾十年前,數百位受控核聚變科研人員來到樂(le) 山,他們(men) 隱姓埋名、堅守山野、克服重重困難,將歲月芳華慷慨奉獻給中國受控核聚變事業(ye) 。

說起中國的受控核聚變事業(ye) ,李正武是一個(ge) 繞不開的名字。中國科學院院士李正武是中國著名實驗核物理學家、核聚變與(yu) 等離子體(ti) 物理學家、中國核聚變能源開發領域的開拓者和領軍(jun) 人。作為(wei) 中國較早從(cong) 事受控熱核聚變研究的科學家之一,李正武在國內(nei) 首先提出了受控氘氚“點火”設想,為(wei) 中國受控熱核聚變研究和人才培養(yang) 做出重要貢獻。

王相星回憶,1947年,從(cong) 清華大學畢業(ye) 後在高校執教的李正武赴美國加州理工學院物理係留學。上世紀50年代,學有所成的李正武決(jue) 定回國參加建設,但卻同錢學森一樣遭到美國當局阻撓,被限製人身自由。麵對艱辛的歸國路,經不懈努力,1955年,李正武同錢學森、何國柱、許國誌等人同船返回祖國。

回國後,李正武被安排在原北京原子能研究所(現中國原子能科學研究院)從(cong) 事科研工作。1965年適逢中國開展“三線建設”,中國受控核聚變研究基地定址四川樂(le) 山縣(現四川樂(le) 山市)近郊的肖壩。該基地於(yu) 1966年破土動工建設。為(wei) 了最初科學強國的夢想,此時已年過半百的李正武和夫人孫湘毅然選擇來到條件艱苦的樂(le) 山。1969年,李正武率原北京原子能研究所14室全體(ti) 同仁整體(ti) 搬遷,落戶建設中的五八五所(核工業(ye) 西南物理研究院前身)樂(le) 山基地。李正武任該所所長。

核工業(ye) 西南物理研究院聚變研究基地。 核工業(ye) 西南物理研究院 供圖

王相星說,當時的肖壩還是一片荒山野嶺,沒有生活設施、沒有生活用水、沒有農(nong) 貿市場,生活用品、柴米油鹽必須到樂(le) 山縣城購買(mai) ,去縣城要跋涉5公裏泥濘崎嶇的山路。

1970年,落戶樂(le) 山基地的李正武一家三口住在僅(jin) 10多平方米的土房子。牆壁是用灰黑的混泥土塊壘起的,公用的水龍頭和廁所都離得很遠。一到下雨天,泥深路滑,打水和上廁所非常困難。對李正武夫婦而言,更困難的是要走5公裏山路去縣城買(mai) 油鹽柴米,自己用背簍背回家。當時,五八五所的同誌們(men) 常常能看到兩(liang) 位科學家背著生活用品,在風雨泥濘的山路上,在有幾百個(ge) 台階的“美人坡”(當年進五八五所的必經之路)上,相互攙扶著艱難行進。

在一篇紀念李正武的文章中,王相星曾寫(xie) 到:有一次,因為(wei) 下雨路滑,孫湘不慎摔倒在爬坡的路上。李正武趕緊上前把妻子從(cong) 地上扶起。看著自己清華大學的同班同學、同為(wei) 資深物理學家的妻子此時已被雨水淋濕了全身,褲子上沾滿了泥巴,李正武既心疼又愧疚。他對孫湘說:“你跟我從(cong) 美國回來,放棄了很多,現在又跟著我從(cong) 北京來到樂(le) 山,真是讓你受苦了。”聽了丈夫的話,孫湘隻是看著李正武的眼睛,平靜地說:“隻要能把中國的‘人造太陽’建設成功,這些艱苦算不了什麽(me) 。”一向性格內(nei) 向的李正武聽完,百感交集,他默默地攙起妻子的胳膊,背起背簍。夫妻二人繼續深一腳淺一腳地跋涉在“美人坡”上。

在科研人員的不懈努力下,1984年,中國環流器一號實驗裝置建成運行,標誌著我國受控核聚變研究進入世界前沿。1987年中國環流器一號實驗裝置獲得國家科技進步一等獎,並寫(xie) 入高中物理教材。

上世紀八十年代,李正武從(cong) 五八五所所長的崗位上退下來,改任西南物理研究所(五八五所的對外名稱)名譽所長。晚年的李正武回到北京定居。雖然身在北京,但李正武心在樂(le) 山。李正武的女兒(er) 李漱碚回憶,父親(qin) 對樂(le) 山非常有感情,魂牽夢繞的是西南物理研究院,那是他生活過的地方,在那裏誕生了中國環流器一號。

2012年,中國核聚變博物館落成。李正武聽說此消息後,特意囑咐李漱碚將來把個(ge) 人物品捐給博物館,要讓後人知道中國核工業(ye) 創業(ye) 的艱辛,讓年輕人受愛國主義(yi) 教育。2013年7月30日,97歲高齡的李正武在北京逝世。2018年,李漱碚秉承父親(qin) 的遺願,將李正武的清華大學畢業(ye) 證、著名科學家竺可楨給李正武開的證明、李正武與(yu) 生前摯友錢學森之間的往來書(shu) 信等珍貴文物捐獻給中國核聚變博物館。

中國核聚變博物館建成以來,每年接待社會(hui) 各界人士數萬(wan) 人參觀訪問。“此前很多大學生前來參觀博物館,我給他們(men) 講了這段往事,他們(men) 聽了都很感動。”王相星說,依托大國重器對當代大學生加強科學家精神教育,有助於(yu) 激發愛國主義(yi) 情懷,增強大學生的民族自信心和自豪感。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信