“很少有人愚蠢到不願管理自己,而甘願受他人統治。”

當英國思想家托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes)寫(xie) 下這句話時,他或許沒有想過自己的這一思想會(hui) 給世界帶來怎樣的影響。

幾代思想家加持的美好理論

中世紀的歐洲一度被大大小小的王公統治,土地連同土地上的人民都是各領主的交易對象。可能一名農(nong) 夫昨天還在跟鄰居互道早安,今天就被領主連同土地轉讓給了另一名領主,明天就被征兵而跟昨天的鄰居兵戎相見。

隨著時間的推移,人們(men) 對這種自己沒法掌控的生活感到厭煩,開始通過血緣、語言、文化、習(xi) 俗等來定義(yi) 自身,英吉利人、法蘭(lan) 西人、德意誌人等民族概念為(wei) 越來越多的人所接受,現代民族思想在歐洲逐漸形成。霍布斯從(cong) 人人平等的觀念出發,引申認為(wei) 民族與(yu) 民族也是平等的,所以一個(ge) 民族對另一個(ge) 民族的統治也是不合理的,每個(ge) 民族都應當管理自己。

這就是“民族自決(jue) ”理論在近代的一項重要發端。民族自我管理的想法符合人們(men) 的天性,也是啟蒙運動的重要觀念,所以霍布斯的想法在近代歐洲思想家中很快獲得了共鳴,英國的約翰·洛克(John Locke)、法國的讓-雅克·盧梭(Jean-Jacques Rousseau)、德國的伊曼努爾·康德(Immanuel Kant)等人的思想都與(yu) 其有相通之處。這些新思想又與(yu) 歐洲民族國家觀念逐漸占主流的現實相互促進,貫穿整個(ge) 18世紀歐洲史。到格奧爾格·威廉·弗裏德裏希·黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)登場時,或許是出於(yu) 對其祖國德國統一的追求,他作出了這一經典論述:“獨立自主是一個(ge) 民族最基本的自由和最高的榮譽。”

黑格爾沒能看到德國的統一,但見證了法國大革命。雅各賓派領袖馬克西米連·羅伯斯庇爾(Maximilien Fran ois Marie Isidore de Robespierre)認為(wei) :“把(當地)人民自由的命運交到他們(men) 自己手裏,在他們(men) 那裏宣布權利宣言和民族至上,他們(men) 應當在這種庇護下團結起來並決(jue) 定自己政府的形式。”即使在羅伯斯庇爾上了斷頭台後,他的這一思想也廣為(wei) 人們(men) 接受,並不可逆轉地在全歐洲傳(chuan) 播開來,在幾十年後推動了意大利與(yu) 德國的統一。

而在大西洋彼岸,新生的美利堅合眾(zhong) 國雖然沒有公開喊出“民族自決(jue) ”,卻用行動為(wei) 這句話做了注腳:1776年,北美13塊殖民地宣布脫離英國國王統治而獨立,一個(ge) 嶄新的“美利堅民族”開始出現在世界上。

描述美國《獨立宣言》起草現場的繪畫

19世紀至20世紀初,“一個(ge) 民族一個(ge) 國家,每個(ge) 民族都應當決(jue) 定自己事務”的觀念已在世界各地生根發芽。馬克思和列寧都在科學社會(hui) 主義(yi) 的理論框架中給其留有一席之地。1960年,聯合國發布《關(guan) 於(yu) 準許殖民地國家及民族獨立之宣言》[聯合國大會(hui) 1960年12月14日第1514(XV)號文件通過],其中明確寫(xie) 道:“所有民族均有自決(jue) 權,且憑此權利自由決(jue) 定其政治地位,自由從(cong) 事其經濟、社會(hui) 及文化發展。”

“民族自決(jue) ”的理論淵源深厚,凝結著一眾(zhong) 思想家的深沉思考,有著自己完備的理論架構,是很難得的超越國家、超越意識形態的原則。直到今天,“每個(ge) 民族都有決(jue) 定自己命運的權利”仍是國際社會(hui) 公認的國際關(guan) 係準則之一。

夾帶私貨的尷尬執行

1919年,一戰結束後,重構世界秩序的巴黎和會(hui) 召開,一時間“民族自決(jue) ”的呼聲響徹世界,多少殖民地人民希望獨立。亞(ya) 洲的朝鮮、越南,非洲的埃及,歐洲的愛爾蘭(lan) 等,都有民族主義(yi) 機構(nationalistic agencies)向巴黎派出代表團,想求得民族獨立。但現實讓他們(men) 大失所望。

描述巴黎和會(hui) 現場的油畫

英法作為(wei) 戰勝國,它們(men) 的殖民地當然誰都別想染指。於(yu) 是,埃及、愛爾蘭(lan) 的代表連發言資格都沒有。日本這時也是戰勝國之一,更是牢牢把住新吞並的領土,朝鮮人組成的代表團都沒能獲得官方承認,甚至沒有走進巴黎和會(hui) 的大門。

戰敗國德國的殖民地總可以獨立了吧?沒門!德國在東(dong) 非與(yu) 西南非洲的殖民地,被新成立的國際聯盟“托管”,由英法擔任它們(men) 的事實管理者。就這樣,“民族自決(jue) ”在全球外交場合的第一次亮相就讓各殖民地人民大失所望,被壓迫的各民族仍然被壓迫。

二戰後,英法兩(liang) 國一個(ge) 為(wei) 戰爭(zheng) 耗盡國力,一個(ge) 被納粹占領6年,均無力控製其殖民地。老牌歐洲殖民地民族解放的大潮終於(yu) 無可阻擋地到來。隻可惜,美國等西方國家又開始玩起了新花樣,“民族自決(jue) ”成了他們(men) 幹涉別國內(nei) 政的借口。

縱觀世界,單一民族國家極為(wei) 罕見,主體(ti) 民族和多個(ge) 民族共存是常態。比如俄羅斯有100多個(ge) 民族,不少民族都有自己的聚居地,其中偶有分裂主義(yi) 野心家,他們(men) 隻要公開喊出自己的目標,以美國為(wei) 代表的某些國家就會(hui) 找上門來,給這些分裂組織發錢、發武器,煽動內(nei) 亂(luan) 。

1992年,蘇聯解體(ti) 後不久,俄羅斯與(yu) 美國關(guan) 係還處於(yu) 蜜月期,美國時任國務卿詹姆斯·艾迪生·貝克三世(James Addison Baker III)就跑到俄羅斯聯邦下屬的車臣共和國,煽動後者“獨立”。兩(liang) 年後,第一次車臣戰爭(zheng) 爆發,俄羅斯付出慘重代價(jia) 才將這塊土地留下。

“民族自決(jue) ”並非不能指導實踐:19世紀下半葉,意大利與(yu) 德國的統一是“民族自決(jue) ”的自覺、自主實踐;二戰後亞(ya) 非拉廣大殖民地的獨立也與(yu) 聯合國對“民族自決(jue) ”的支持息息相關(guan) 。但“民族自決(jue) ”不能生搬硬套,否則很容易為(wei) 分裂主義(yi) 勢力濫用,或成為(wei) 霸權國家幹涉別國內(nei) 政的借口。

曆史漩渦中如何“民族自決(jue) ”?

地處歐洲巴爾幹半島的科索沃地區,位於(yu) 今塞爾維亞(ya) 南部,南邊與(yu) 今北馬其頓相鄰,西邊則與(yu) 黑山和阿爾巴尼亞(ya) 作伴。

早在4000多年前,古老的民族伊利裏亞(ya) 人就在科索沃居住,後來其部落在公元前1世紀被羅馬帝國吞並,成了後者的伊利裏亞(ya) 行省。到公元6至7世紀,斯拉夫人的南部支係從(cong) 北方而來,占領了這裏。

關(guan) 於(yu) 伊利裏亞(ya) 人的去向有兩(liang) 種說法:一說是他們(men) 向西南遷移到阿爾巴尼亞(ya) ,其後裔就是今天的阿爾巴尼亞(ya) 人;另一說是他們(men) 逐漸被斯拉夫人同化,不再作為(wei) 一個(ge) 民族存在。阿爾巴尼亞(ya) 通常強調前一種說法,並以此作為(wei) 阿爾巴尼亞(ya) 族一直占據這塊土地的依據。

塞爾維亞(ya) 則更強調後一種說法。在他們(men) 的敘述中,斯拉夫人到達科索沃後,與(yu) 本地民族融合形成了塞爾維亞(ya) 民族,並以此為(wei) 開端,逐漸占據了周邊地區,建立塞爾維亞(ya) 王國。1331年,塞爾維亞(ya) 王國的王位由斯特芬·杜尚繼承。杜尚通過與(yu) 保加利亞(ya) 聯姻,為(wei) 塞爾維亞(ya) 王國的擴張建立了良好環境。1346年,杜尚自封為(wei) 皇帝,建立塞爾維亞(ya) 帝國,又被東(dong) 正教會(hui) 加冕為(wei) “塞爾維亞(ya) 與(yu) 希臘人、保加利亞(ya) 人和阿爾巴尼亞(ya) 人的皇帝”。杜尚在位時期,塞爾維亞(ya) 帝國疆域包括今天的塞爾維亞(ya) 、黑山、阿爾巴尼亞(ya) 、北馬其頓,以及希臘和保加利亞(ya) 的一部分。

但日中必移,月滿必虧(kui) 。公元1355年,杜尚大帝病死。塞爾維亞(ya) 帝國開始走下坡路,並於(yu) 1371年消亡。1389年,崛起的奧斯曼帝國入侵,由拉紮爾一世建立的塞爾維亞(ya) 公國主導的聯軍(jun) 在科索沃地區打了一場決(jue) 定整個(ge) 巴爾幹半島命運的戰役。這一戰中,聯軍(jun) 殺死了奧斯曼帝國蘇丹穆拉德一世。然而,奧斯曼帝國新蘇丹巴耶塞特一世在軍(jun) 中即位並穩住陣腳,最終擊敗了聯軍(jun) 。

描述奧斯曼帝國與(yu) 塞爾維亞(ya) 戰役的繪畫

精銳盡喪(sang) 的塞爾維亞(ya) 人不得不離開科索沃,北遷到今天的貝爾格萊德周圍。此時的科索沃地區,塞爾維亞(ya) 勢力已然瓦解,奧斯曼帝國陷入匈牙利戰事而無力深入統治,進入了權力真空期。阿爾巴尼亞(ya) 貴族喬(qiao) 治·卡斯特裏奧蒂·斯坎德培來到科索沃,建立了獨立的公國,並設法通過“合縱連橫”保持了半個(ge) 世紀的獨立。盡管隨著時間推移,奧斯曼帝國還是占據了此地,並促使越來越多的阿爾巴尼亞(ya) 人改信伊斯蘭(lan) 教,該地的人口構成和公元7世紀相比已發生根本改變——阿爾巴尼亞(ya) 人逐漸成為(wei) 這裏的主流。

而另一邊的塞爾維亞(ya) 人則雖敗猶榮,由於(yu) 在對奧斯曼帝國戰爭(zheng) 中的英勇表現,這段曆史被深深刻進了塞爾維亞(ya) 的民族記憶中,以至於(yu) “科索沃”這個(ge) 詞成了塞爾維亞(ya) 民族主義(yi) 的凝聚力來源之一。

不難理解阿爾巴尼亞(ya) 人和塞爾維亞(ya) 人對科索沃這片土地的感情。在前者看來,這片土地是阿爾巴尼亞(ya) 人曾經的生存繁衍之地,也是失而複得的家園,擁有曆史合法性與(yu) 上天的眷顧;在後者看來,這是塞爾維亞(ya) 民族的搖籃,也是其祖先不畏強敵、用鮮血浸潤的戰場,是無論如何都要拿回來的土地。

這種曆史上錯綜複雜的關(guan) 係,為(wei) 後來這片土地的兵連禍結埋下伏筆。隨著奧斯曼帝國的衰落,塞爾維亞(ya) 乘勢獲得獨立,並通過一場又一場戰爭(zheng) 持續擴張,到一戰結束時,已經囊括了周邊的斯洛文尼亞(ya) 、克羅地亞(ya) ,幾乎恢複了古代塞爾維亞(ya) 王國的版圖。

這就給聲稱提倡“民族自決(jue) ”的巴黎和會(hui) 出了個(ge) 難題。科索沃地區有不少阿爾巴尼亞(ya) 人,他們(men) 當然想“自決(jue) ”獨立或者被合並進阿爾巴尼亞(ya) ;但科索沃地區也有塞爾維亞(ya) 人,他們(men) 自然想留在塞爾維亞(ya) 。正是因為(wei) 科索沃等地的狀況,“民族自決(jue) ”的執行難度清晰地暴露在世人麵前。

1929年,塞爾維亞(ya) 王國更名為(wei) 南斯拉夫王國。二戰後,南斯拉夫王國又脫胎換骨成為(wei) 社會(hui) 主義(yi) 國家,國名也變更為(wei) “南斯拉夫社會(hui) 主義(yi) 聯邦共和國”,簡稱“南聯邦”或“南斯拉夫”。

南聯盟慘遭轟炸

南聯盟(1992年前稱南斯拉夫社會(hui) 主義(yi) 聯邦共和國,簡稱“南聯邦”)這個(ge) 國家,在中國的知名度很高。中國人基本都會(hui) 記得1999年中國駐南聯盟大使館被北約導彈“誤炸”的屈辱經曆。怎麽(me) 又有美國的事呢?南斯拉夫的幾個(ge) 成員國的情況差異很大:斯洛文尼亞(ya) 經濟發達,在材料技術、液晶麵板等製造業(ye) 上處於(yu) 國際領先水平;克羅地亞(ya) 擁有漫長的海岸線,以強大的旅遊業(ye) 為(wei) 經濟支柱;波黑則還在貧困線上掙紮……

可以說,分離主義(yi) 始終是南斯拉夫麵臨(lin) 的一大難題,也是二戰後以美國為(wei) 代表的某些國家一直想利用的軟肋。早在20世紀60、70年代,相對富裕的斯洛文尼亞(ya) 和克羅地亞(ya) 就要求更多的自主權,為(wei) 此南斯拉夫不得不於(yu) 1974年再次修改憲法。

當時南聯邦的領導人約瑟普·布羅茲(zi) ·鐵托,憑借個(ge) 人威望將整個(ge) 聯邦維係在一起。鐵托是克羅地亞(ya) 人,但他對各加盟國采取了比較公平且注重團結的政策,也給了科索沃地區的阿族人高度自治權,並吸收阿族人到聯邦政府擔任高官。

在南斯拉夫建國一周年閱兵式檢閱台上的鐵托

於(yu) 是,科索沃地區出現了一種罕見的三層政治架構:最上層是南聯邦,塞爾維亞(ya) 共和國是其中一個(ge) 組成部分,科索沃自治省又是塞爾維亞(ya) 共和國的一部分。同時,阿族人占多數的科索沃自治省有很高的自治權,在南聯邦層麵的聯邦主席團及聯邦議會(hui) 中有自己的代表,在某些事務上和作為(wei) 其上級架構的塞爾維亞(ya) 共和國的代表幾乎平起平坐。

這種政治體(ti) 係能夠正常運轉,在很大程度上依賴於(yu) 鐵托的個(ge) 人威望。1980年鐵托的去世,給了美國以打著“民族自決(jue) ”旗號煽動分裂的可乘之機。

1989年,塞爾維亞(ya) 時任總統米洛舍維奇壓縮了科索沃自治省的自治權。此舉(ju) 釋放了錯誤信號,刺激了科索沃的分離運動。以科索沃獨立為(wei) 目標的“科索沃民主聯盟”“科索沃解放軍(jun) ”相繼成立。

“科索沃民主聯盟”是政治組織,以在國際講壇上演講為(wei) 主要手段施加政治影響。“科索沃解放軍(jun) ”自稱打的是“遊擊戰”,主要對科索沃的塞爾維亞(ya) 族(簡稱塞族)士兵與(yu) 警察發動突襲;同時,也綁架、暗殺那些與(yu) 塞爾維亞(ya) 政權合作的阿族人,後來幹脆不管塞族還是阿族,隻要不同意他們(men) 主張的人一律槍彈伺候。

美國政府的反應也很迅速,給這兩(liang) 個(ge) 組織提供大量資金,在外交場合多次對其表示支持,並同時加緊對南聯邦其它成員國分裂傾(qing) 向的鼓動。1991年,斯洛文尼亞(ya) 首先退盟,馬其頓(1991年,定憲法國名為(wei) “馬其頓共和國”。2019年,正式更改國名為(wei) “北馬其頓共和國”)和波黑緊隨其後。自此,南聯邦不複存在,僅(jin) 剩的塞爾維亞(ya) 與(yu) 黑山於(yu) 1992年組成南斯拉夫聯盟共和國,簡稱“南聯盟”。

科索沃一直被塞爾維亞(ya) 視為(wei) 固有領土,不能容忍分離勢力坐大。於(yu) 是,南聯盟官方武裝與(yu) “科索沃解放軍(jun) ”屢有交火,衝(chong) 突不斷升級。1998年2月,“科索沃解放軍(jun) ”攻擊警察據點,造成了嚴(yan) 重的流血事件。南聯盟官方武裝也進行了大規模還擊。受到戰火威脅的科索沃居民紛紛逃亡,到當年夏天,難民總數達到80萬(wan) 人。

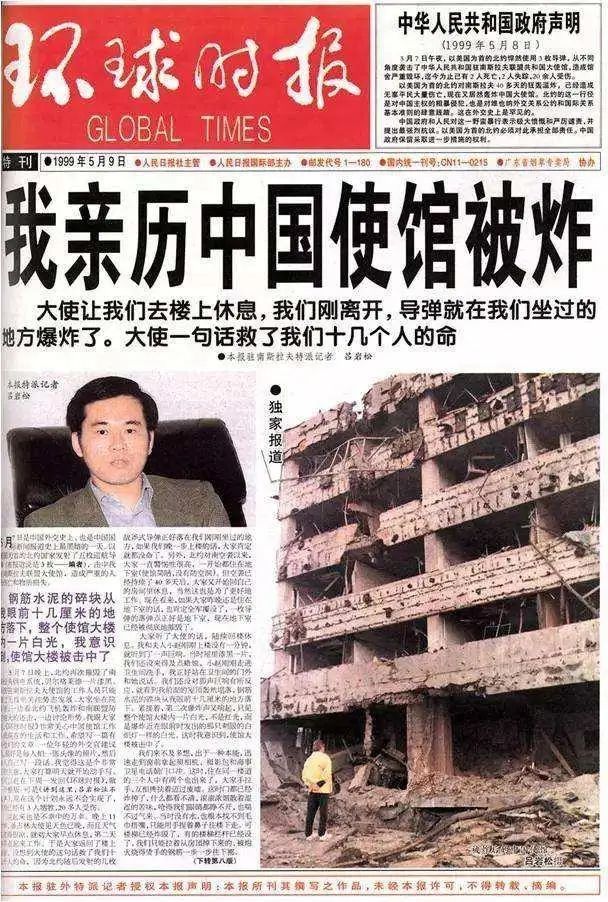

這時,躲在“科索沃解放軍(jun) ”背後的北約出手了。1999年3月,北約開始對南聯盟進行狂轟濫炸,北約導彈擊中中國駐南聯盟大使館的惡劣事件就是在這期間發生的。

親(qin) 曆北約轟炸中國駐南聯盟大使館的中國駐南斯拉夫記者曾在當年寫(xie) 下報道。來源/中國《環球時報》1999.5.9

除了通過北約販賣戰爭(zheng) ,美國還直接下場。科索沃戰爭(zheng) 期間,美國通過阿爾巴尼亞(ya) 軍(jun) 隊訓練“科索沃解放軍(jun) ”。這些訓練好的士兵再帶著美國援助的機槍和火箭炮回去作戰。南聯盟此時隻剩下塞爾維亞(ya) 與(yu) 黑山兩(liang) 個(ge) 加盟國,持續作戰能力不足。在持續70餘(yu) 天(1999.3.24-1999.6.10)的輿論與(yu) 炸彈雙重轟炸加上武裝分子襲擾後,南聯盟不得不將軍(jun) 隊撤出科索沃地區。

硝煙散去。2002年,南聯盟議會(hui) 通過決(jue) 議停止使用“南聯盟”這一稱謂,將國名更改為(wei) “塞爾維亞(ya) 和黑山”。2006年,黑山與(yu) 塞爾維亞(ya) 先後宣布獨立,南聯盟徹底成為(wei) 曆史。

2008年2月,科索沃在美國支持下單方麵宣布“獨立”,塞爾維亞(ya) 始終堅持對科索沃擁有主權。

克林頓銅像下的民族混戰

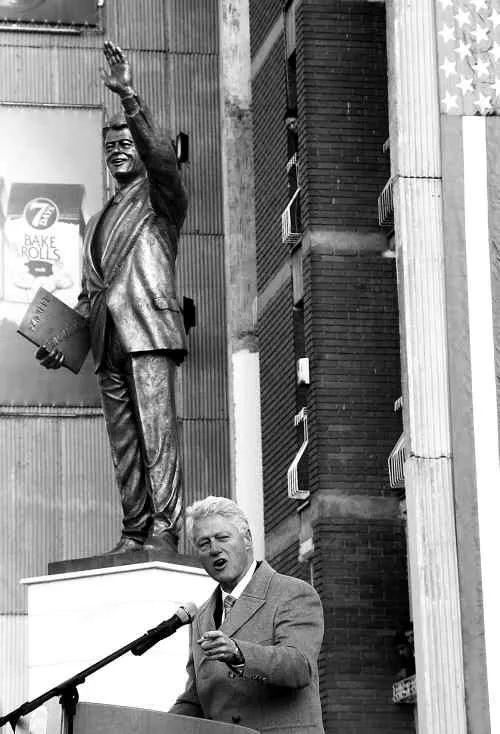

宣布“獨立”後的科索沃,並沒能迎來繁榮,反而成為(wei) 歐洲最窮的地區之一,更沒有擺脫仰賴他人的命運。2009年11月1日,在科索沃首府普裏什蒂納市中心,一座3米高的銅像緩緩揭幕,美國前總統克林頓微笑的臉龐漸漸露出。銅像旁,克林頓本人滿懷激情發表了演講。

美國前總統克林頓在科索沃首府普裏什蒂納為(wei) 他的銅像主持揭幕

在普裏什蒂納市內(nei) ,還有一條以美國前總統小布什命名的街道。2016年,為(wei) 歡迎美國時任副總統拜登的到訪,普裏什蒂納市還多了一條以他已故的兒(er) 子博·拜登(Beau Biden)命名的街道。

關(guan) 鍵在於(yu) ,被以美國為(wei) 首的北約用炸彈“拯救”的科索沃,並沒有迎來和平與(yu) 發展。對內(nei) ,獲得主導地位的阿族與(yu) 少數族裔之間仍然互相防備,流血事件時有發生。2004年3月,因為(wei) 一則有人被淹死的謠言,阿族人在塞族居住區大打出手,毀壞大量塞族人的住房、商店以及文化場所。2020年,阿族人與(yu) 塞族人在北部小鎮祖賓波托克發生混戰,造成財產(chan) 損失。

社會(hui) 的混亂(luan) 和停滯,使得暴力事件時有發生。2018年11月,普裏什蒂納的大學生抗議學費可能的提高,竟在後來演變成暴力事件。考慮到這座城市並不大,不排除有些暴力行為(wei) 就發生在克林頓銅像的目光所及之處。

科索沃地區與(yu) 塞爾維亞(ya) 的關(guan) 係仍然惡劣,2022年底一度出現嚴(yan) 重危機,塞爾維亞(ya) 軍(jun) 隊、警察進入最高級別戰備狀態,雙方武裝均部署在邊境,衝(chong) 突一觸即發。巴爾幹還是那個(ge) 火藥桶,科索沃則是火藥桶上一點就著的那根撚子。

科索沃的動亂(luan) ,可以說從(cong) 兩(liang) 方麵揭露了美國強推“民族自決(jue) ”背後的虛偽(wei) 嘴臉。首先,“民族自決(jue) ”是一個(ge) 複雜命題,靠一種模式去套所有的情況是行不通的。美國在科索沃推行“民族自決(jue) ”,執行起來就變成當地居民用投票來決(jue) 定這塊土地的歸屬。問題在於(yu) ,科索沃是塞爾維亞(ya) 民族的曆史聖地,大多數居民又是阿族人,這種情況下的投票自決(jue) ,會(hui) 導致“剛走出投票站,就扛槍打內(nei) 戰”。

其次,美國人當然清楚“民族自決(jue) ”不能機械執行,他們(men) 就是要挑起塞爾維亞(ya) 乃至整個(ge) 南聯盟的內(nei) 戰。經曆了冷戰的美國與(yu) 20世紀初奉行孤立主義(yi) 的美國截然不同,在國際上的一舉(ju) 一動都充滿著市儈(kuai) 的氣息,政客們(men) 扛著“民族自決(jue) ”這麵大旗,完全是為(wei) 自己的惡劣行徑遮羞。

在整個(ge) 科索沃危機中,美國人的目的再明確不過,那就是在巴爾幹半島徹底清除南斯拉夫存在的痕跡,把行政實體(ti) 分得越碎越好、越弱越好。隻要是鬧分裂、削弱原來的南斯拉夫與(yu) 塞爾維亞(ya) 的,一律支持;隻要是加強原來的南斯拉夫和塞爾維亞(ya) 的,則一律反對。

所以當原屬南斯拉夫的各民族出現分離主義(yi) 運動時,美國立即大力支持,親(qin) 自訓練武裝分子或者幹脆自己下場扔炸彈。但當在塞爾維亞(ya) 國境外聚居的塞族人提出類似要求時,他們(men) 就立刻否決(jue) ,理由是二戰後的國界不能被輕易更改。

其實,何止一個(ge) 科索沃?隻要是被美國和北約盯上的地方,處處都是這種雙標式“民族自決(jue) ”。曾經的車臣分裂勢力,也是美國鼓動的對象。但是一到老牌列強自己的後院,這個(ge) 原則就不靈了:北愛爾蘭(lan) 多年來一直為(wei) 從(cong) 英國脫離而抗爭(zheng) ;琉球人民年年抗議被日本吞並的現狀,美國卻視而不見……

在以美國為(wei) 代表的某些國家操弄下,“民族自決(jue) ”就這樣成了一件打擊異己的地緣政治工具:一個(ge) 民族能不能“自決(jue) ”,主要看符不符合操弄者的利益。“民族自決(jue) ”這一歐洲啟蒙思想家的成果,終究成為(wei) 某些國家口中掩飾霸權與(yu) 私利的漂亮話。

參考資料:

李琛、池兆花:“威爾遜理想主義(yi) 與(yu) 民族自決(jue) 原則探析”,《哲學文史研究》,2018年第10期。

趙琪:“科索沃獨立的國際法分析——兼論民族自決(jue) 權”,《長春理工大學學報》(社會(hui) 科學版),2010年第6期。

《羅伯斯比爾選集》,華東(dong) 師範大學出版社,1989。

Frank Przetacznik: “The Basic Collective Human Right to Self-Determination of Peoples and Nations as Prerequisite for Peace”, New York Law School Journal of Human Rights,Vol.8.

Jonathan Havercroft: "The Case for Kosovo's Independence and the Limits of Self-Determination", Review of International Studies, vol.35, no.4 (2009), pp. 779-798.

Thomas W. Pogge: "Self-Determination in Theory and Practice", Philosophy &Public Affairs, vol.30, no.2(2001), pp.139-184.

END

作者 | 項天歌

來源:國家人文曆史

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信