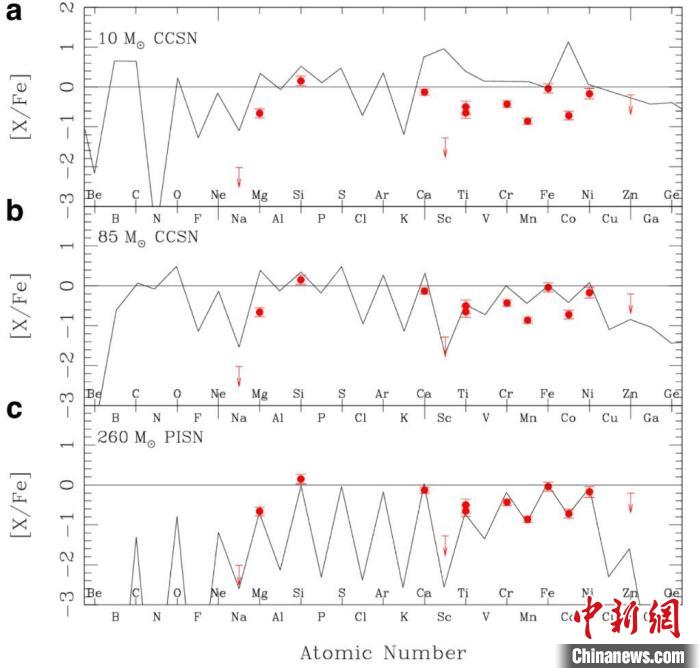

化學豐(feng) 度特殊恒星LAMOST J1010+2358與(yu) 超新星模型的比較。 中科院國家天文台 供圖

中新網北京6月8日電(記者 孫自法)中國科學院(中科院)國家天文台趙剛研究員領導的國際團隊率先在銀暈恒星中發現第一代超大質量恒星演化後坍縮形成的“對不穩定超新星”(PISN)存在的化學證據。他們(men) 研究證實,該特殊超新星源於(yu) 一顆質量高達260倍太陽質量的第一代恒星,刷新了人們(men) 對第一代恒星質量分布的認知。

這一重要天文學發現及研究成果論文,6月7日在國際著名學術期刊《自然》在線發表,中外天文學家高度關(guan) 注,並點評認為(wei) 該成果對恒星起源、銀河係演化等研究意義(yi) 重大、影響深遠。

證明早期宇宙存在超100倍太陽質量恒星

中科院雲(yun) 南天文台韓占文院士指出,在宇宙大爆炸之後,第一代恒星形成,它們(men) 僅(jin) 由氫和氦組成。通過核聚變和超新星爆發,第一代恒星創造了新的元素,這是構成多彩世界的第一步。理解第一代恒星的性質,對於(yu) 認識恒星、星係和宇宙大尺度結構的形成至關(guan) 重要。

韓占文表示,在過去幾十年當中,全世界科學家都在苦苦追尋第一代恒星。經過不懈努力,中科院國家天文台天體(ti) 豐(feng) 度與(yu) 星係演化團隊從(cong) 郭守敬望遠鏡(大天區麵積多目標光纖光譜天文望遠鏡,英文縮寫(xie) LAMOST)巡天數據中發現早期恒星,並利用日本昴星團望遠鏡(Subaru)精確測量其元素豐(feng) 度。他們(men) 發現第一代恒星“對不穩定超新星”爆發產(chan) 生的特征元素豐(feng) 度。這是迄今發現的最清晰的此類超新星的證據,證明在早期宇宙中,確實存在超過100倍太陽質量的恒星。

第一代恒星研究最近十年最重要成果之一

美國聖母大學教授蒂莫·比爾斯(Tim Beers)認為(wei) ,《自然》發表的這篇天文學論文是最近十年來第一代恒星研究領域最重要的成果之一,“我們(men) 也一直在搜尋那些保留了第一代恒星特征的恒星”。天文學家普遍認為(wei) 恒星很難形成於(yu) 隻含有氫和氦的環境之中,因為(wei) 在缺乏金屬(天文學上稱氫和氦以外的元素為(wei) 金屬)的環境中氣體(ti) 需要用很長的時間來冷卻。宇宙中形成的超大質量恒星的質量必須非常大才能在氣體(ti) 足夠冷卻時得以形成。而這些超大質量恒星非常稀少,在這篇論文之前從(cong) 未發現過相關(guan) 的觀測證據證明它們(men) 曾經存在過。

這類超大質量恒星的壽命很短,大約會(hui) 在幾百萬(wan) 年內(nei) 變成超新星而終結,並留下特殊的化學印記。包括這篇論文的部分作者在內(nei) 的理論學家預言了質量高於(yu) 150倍太陽質量的恒星可能會(hui) 留下這樣獨特的印記,但在這篇論文之前,這些印記從(cong) 未被明確發現過。

第一代超大質量恒星演化成為(wei) “對不穩定超新星”的藝術展示圖。 中科院國家天文台 供圖

將揭示超大質量黑洞形成的未知機製

日本國立天文台青木和光教授最近十年間,一直在利用郭守敬望遠鏡的海量光譜數據搜尋那些誕生於(yu) 早期銀河係的、非常古老的恒星,並利用昴星團望遠鏡確認這些恒星的化學成分,發現第一代超大質量恒星存在的證據是他們(men) 研究項目的一個(ge) 主要目標。他說,本次研究發現的這顆恒星具有極為(wei) 獨特的元素豐(feng) 度,為(wei) 證明第一代超大質量恒星的超新星爆發提供了最為(wei) 清晰的證據。

北京航空航天大學日籍教授梶野敏貴是宇宙學和理論核天體(ti) 物理專(zhuan) 家,此前任職東(dong) 京大學與(yu) 日本國立天文台時,就與(yu) 中國天文學家基於(yu) 郭守敬望遠鏡巡天數據開展十多年合作。他認為(wei) ,本次發現以及未來許多可預期的發現,將會(hui) 揭示早期宇宙中超大質量黑洞形成的未知機製。

見證了中國郭守敬望遠鏡和日本昴星團望遠鏡多年的成功合作,“我想說,今天的成就是這支國際團隊通力合作的成果”。日中望遠鏡合作小組現已站在國際天文界光譜觀測領域的前沿,“我們(men) 期待亞(ya) 洲天文學家能夠取得更多的重大發現。”梶野敏貴說道。

首次給出“對不穩定超新星”爆發關(guan) 鍵證據

清華大學物理係教授王曉鋒表示,超新星爆發時把恒星演化時合成的元素以及爆發時形成的更重的元素拋射到星際空間中,從(cong) 而極大改變爆發星體(ti) 周圍的星際氣體(ti) 的物質成分。這些氣體(ti) 受到超新星爆發噴射出的重元素汙染而變得比之前金屬元素含量高很多,氣體(ti) 在引力的作用下重新凝聚形成新一代恒星也因此具有較高的金屬含量,它們(men) 攜帶了父輩恒星演化及爆發形成的元素印記。這些元素印記能幫助追蹤其父輩恒星的性質以及其爆發死亡的物理機製。“這好比我們(men) 通過查孩子的DNA能夠追尋其父母的特性”。

王曉鋒指出,趙剛研究團隊此次發現的編號為(wei) LAMOST J1010+2358的極端貧金屬星與(yu) 已知其他貧金屬星的金屬元素分布特性有很大差異,這些差異無法用父輩恒星經曆塌縮爆發的模型進行解釋,分析表明其上代恒星屬於(yu) 第一代恒星經過了“對不穩定超新星”爆發。

他說,這項研究從(cong) 非常獨特的角度首次給出了宇宙早期大質量恒星經曆過“對不穩定超新星”爆發的關(guan) 鍵證據,對驗證超新星爆發模型以及限製宇宙早期恒星形成理論均有極為(wei) 重要的意義(yi) 。

天文觀測經常會(hui) 帶來一些意想不到的驚喜

趙剛研究員強調,這次研究發現第一代超大質量恒星的化學遺跡,雖然它與(yu) 天文學家研究銀河係並合形成的最初想法關(guan) 係並非十分緊密,但對銀河係化學演化至關(guan) 重要。銀河係化學演化正是其研究團隊的重要研究方向之一,可以通過觀測分析具有不同年齡恒星的元素豐(feng) 度來再現銀河係化學演化規律。

如果按照現在可觀測的恒星質量分布,通過星係化學演化模型計算無法給出目前觀測的結果。為(wei) 解決(jue) 這個(ge) 難題,理論天體(ti) 物理學家提出了一個(ge) 假設,即宇宙大爆炸後形成的第一代恒星主要都是超大質量恒星,這些超大質量恒星可以快速合成出符合今天觀測到的各種元素豐(feng) 度。他們(men) 對各種大質量、超大質量恒星的演化及核合成產(chan) 量進行詳細計算,由此導致許多觀測天文學家去極力搜尋這類超大質量恒星存在的證據,而此前一直沒有真正找到第一代超大質量恒星存在的觀測證據。

“眾(zhong) 裏尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。”趙剛援引中國古詩詞經典名句說,天文觀測經常會(hui) 帶給人們(men) 一些意想不到的驚喜,令人激動不已。至於(yu) 本次重要天文發現是意料之外的驚喜還是多年來預定目標的實現,他認為(wei) ,既有意料之中的結果,也有意料之外的驚喜,這也是天文學持久的魅力所在。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信