中新社北京6月11日電 題:同為(wei) “漢學”,中西方視角緣何不同?

——專(zhuan) 訪巴西漢學家霍心武

作者 段紅蕊

在當下多元文明共存的時代,麵對西方文化的“強勢”,中國的漢學研究越來越看重以文化之根立身、塑造兼具現代感和曆史感的文化形態,進而重建文化自信。另一方麵,西方的漢學研究則更關(guan) 注政治、哲學、經濟、語言學、社會(hui) 學等跨學科領域,試圖全麵解讀中國。近日,巴西漢學家霍心武(Rogério Fernandes de Macedo)接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪,講述他本人以中華武術作為(wei) 開啟中華文化大門的鑰匙,與(yu) 漢學結緣的經曆,回溯西方漢學的發展曆程,闡釋中西方漢學研究的共性與(yu) 個(ge) 性。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:身處一個(ge) 與(yu) 中國空間距離極其遙遠的國度,怎樣的機緣讓你最初接觸到漢學?漢學的哪些特質吸引你持續深入研究?

霍心武:我最開始接觸漢學和中國文化是通過中國的武俠(xia) 片和武俠(xia) 小說。對我而言,武術是開啟中國文化大門的鑰匙,其中包含著禮儀(yi) 、道德和武德等傳(chuan) 統文化內(nei) 容,深深地吸引著我。後來,我跟隨一位來自中國山東(dong) 的師父學習(xi) 武術。有一天,師父問我:“你們(men) 巴西人不懂中國的武術理論和風俗習(xi) 慣的話,怎麽(me) 能理解武術呢?”我一時語塞。就這樣,這位師父成為(wei) 我的啟蒙老師,激發了我對中國文化的興(xing) 趣。開始,我對中國文化的了解比較淺顯,直到進入巴西一所中文學校學習(xi) 後,才意識到其博大精深。

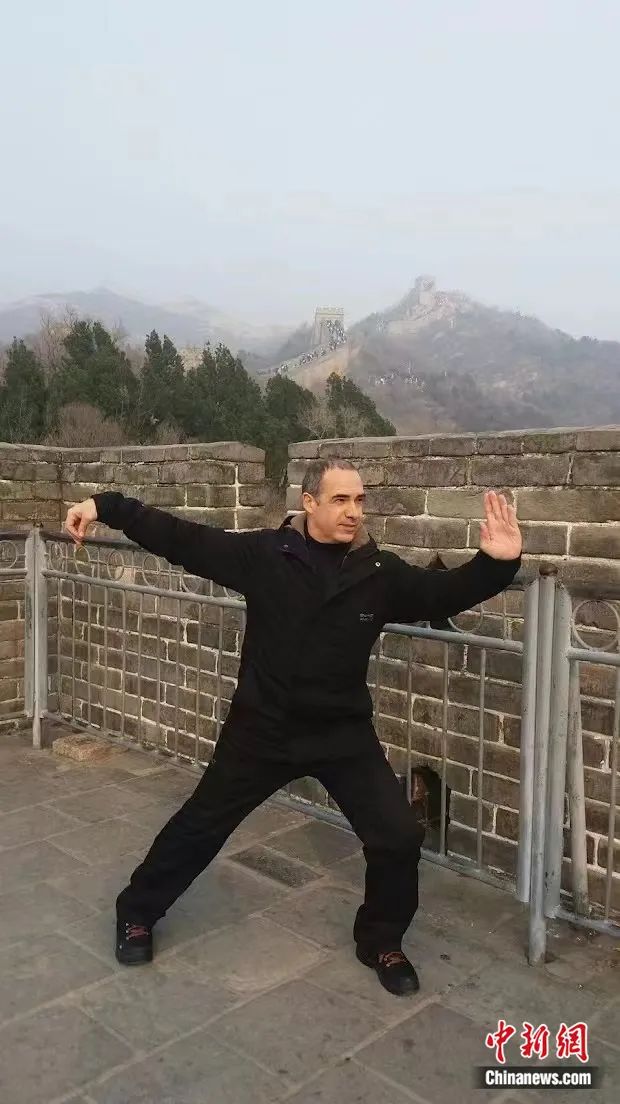

霍心武在長城上習(xi) 武。受訪者供圖

考入巴西聖保羅聯邦大學後,我希望進行一些關(guan) 於(yu) 中國或中巴關(guan) 係的研究,但那時在巴西找到一位研究方向一致的導師並不容易。恰巧當時我閱讀到王力先生的《中國語言學史》,於(yu) 是,我與(yu) 巴西語言學教授費爾南達·米蘭(lan) 達·達·克魯斯進行了交流,闡述了我的一些看法。她讓我把這些想法整理成文,進而催生出我的兩(liang) 篇論文:《漢語拚音字母的起源》和《巴西漢語教學史:關(guan) 於(yu) 語言規劃問題》。

中新社記者:在你的作品中,對於(yu) 中國語言學家王力的研究著作頗有洞見。王力先生的著述有何魅力?對你本人的漢學研究提供了怎樣的幫助?

霍心武:在通讀了王力先生的《中國語言學史》,並觀看了他的人生紀錄片後,我被他堅定的學術信念所感染,對於(yu) 他的研究也愈加感興(xing) 趣。在他生活的年代,沒有像現在這樣發達的科技,但他克服種種困難完成了《王力古漢語字典》等工具書(shu) 和多部語言學專(zhuan) 著。

王力先生不僅(jin) 將從(cong) 文獻考據角度研究語言和文字的傳(chuan) 統漢學與(yu) 現代漢學有機結合,還運用了西方漢學所使用的先進語言學理論工具,形成了他自己獨有的研究方法,撐起了中國語言學的未來。這種兼容中西方漢學理論的研究方式啟發我在博士階段進行比較漢學研究。

中新社記者:西方的漢學有著怎樣的發展曆程?對推動中華文化與(yu) 西方文明交流互鑒起到了怎樣的作用?

霍心武:西方的漢學總體(ti) 可以概括為(wei) 三個(ge) 階段:原始漢學階段、漢學起源階段和現代漢學階段。

在原始漢學階段,隨著耶穌會(hui) 的宗教傳(chuan) 播和歐洲的殖民擴張,西方傳(chuan) 教士遠渡重洋,開啟了中西方的思想碰撞。其中,意大利傳(chuan) 教士利瑪竇在了解中國文化的基礎上,通過“文化適應”策略調和基督教和儒家文化,而法國傳(chuan) 教士白晉則提出“索隱主義(yi) ”,致力於(yu) 在《易經》等中國典籍中尋找與(yu) 基督教一致的世界觀。此外,作為(wei) 原始漢學的奠基人,歐洲數學家、哲學家萊布尼茨在從(cong) 未到訪中國的情況下,借助典籍對中國的自然神學進行了解讀,並將二進製與(yu) 《易經》中的陰陽爻做類比,強調中西方文化交流的重要性。

在漢學起源階段,法國漢學家雷慕沙和德國語言學家洪堡進行了一場關(guan) 於(yu) 語言哲學的公開討論。二人分析語言的語法框架,以探究語言與(yu) 思維間的關(guan) 係,但研究僅(jin) 限於(yu) 帶有屈折結構的希臘-羅馬語係語言,漢語由於(yu) “自身存在的問題”,未在二人本次討論之列。實際上,這種“排外”的根源在於(yu) 西方哲學本就以古希臘羅馬的哲學為(wei) 起源,而他們(men) 的研究方法也存在誤區。但受雷慕沙啟發,洪堡後來轉而認為(wei) 漢語是世界上最完善的語言之一。19世紀初,雷慕沙開設了歐洲第一門關(guan) 於(yu) 漢學的課程,標誌著漢學作為(wei) 一門正式的學科在西方誕生。

在近現代,法國社會(hui) 學家和漢學家葛蘭(lan) 言改弦易轍,沒有遵循純語言學、文學批評和同時代的語文學研究方法,倡導使用社會(hui) 學分析法研究中國社會(hui) ,更注重客觀事實。盡管如此,由於(yu) 受到當時批判中國哲學思潮的影響,他也無法跳脫出歐洲中心主義(yi) 的框架進行研究。

在我看來,現代西方漢學是一個(ge) 非常廣博而開放的專(zhuan) 業(ye) 領域,不僅(jin) 可以促進中國與(yu) 其他國家的交流,而且對於(yu) 文明之間的相互學習(xi) 有所助益。這是萊布尼茨的期望,也是李約瑟等漢學學者畢生的努力。

2023年6月2日,比利時高等漢學院年度書(shu) 畫展在布魯塞爾開展。圖為(wei) 觀眾(zhong) 賞鑒國畫作品。德永健 攝

中新社記者:在中西方不同的語境之下,“漢學”似乎有著不同的研究視角和載體(ti) ,你認為(wei) 中西方漢學研究最大的區別在哪裏?二者是否也在互相影響和交融?體(ti) 現在何處?

霍心武:根據我的研究,中國的漢學研究通常以自身的史學和文化為(wei) 起點,以中國古代和現代知名學者的書(shu) 籍作為(wei) 其研究領域的基礎。至於(yu) 西方漢學研究,就像王力先生所述,主要倚仗他們(men) 自己構建的知識體(ti) 係和方法論,不太會(hui) 考慮中國特定的社會(hui) 背景和曆史事實。

但西方漢學研究也不乏一些關(guan) 注中國本土研究、重視其傳(chuan) 統文化價(jia) 值觀的學者,而他們(men) 也往往會(hui) 受到中國學者的尊重和認同。例如,王力高度評價(jia) 瑞典漢學家高本漢,稱他深刻影響了中國語言學的發展。

實際上,中國的漢學也一直在對西方漢學產(chan) 生影響,其中一個(ge) 不容置喙的事實,就是許多中國古代的史料被西方傳(chuan) 教士翻譯並傳(chuan) 到了歐洲,在當時的歐洲中心主義(yi) 和東(dong) 方主義(yi) 思潮中誕生了西方漢學。

遺憾的是,在西方哲學史中,針對中國思想的批判對漢學而言仍是一個(ge) 不可忽視的消極因素,這種影響在學術環境中依然存在。隻是因為(wei) 中國哲學與(yu) 古希臘羅馬的思想大為(wei) 不同,就對其進行否定,是一個(ge) 很大的誤區。

2018年,第五次漢學家文學翻譯國際研討會(hui) 在貴陽舉(ju) 行。圖為(wei) 研討會(hui) 上的翻譯作品展吸引海外翻譯家關(guan) 注。賀俊怡 攝

中新社記者:中西方文化源頭不同、發展路徑不一,如何交融互鑒依然是當今世界的重要課題。今天,許多國家提倡多元文化,多元文化是不是文化交融的一種合適形態?

霍心武:中西方文化因其特有的地理位置、曆史和社會(hui) 發展而有所區別。我認為(wei) 中西方文化的交融在很大程度上取決(jue) 於(yu) 國家之間相互合作,合作是可能的,但具體(ti) 的實踐不易。如果走以前西方列強之間利益爭(zheng) 奪的道路,並將希臘羅馬文化奉為(wei) 全世界遵循的唯一範式,那麽(me) 國家之間多元文化的交融隻能是一個(ge) 巨大的烏(wu) 托邦。

但如果將文化的交融投射到學校、企業(ye) 等機構之間的交流,則具有相當大的可行性,因為(wei) 雙方有著共同的利益,遵循合作法則。在這方麵,中國的處世哲學可以發揮重要作用,因為(wei) 孔子和其他諸子百家的代表人物在戰爭(zheng) 時期發展了他們(men) 的思想,並指出通過教育和合適的政治方針實現和平的可能性。但這一切的前提是需要越來越多的人認識和了解中國文化。(完)

受訪者簡介:

霍心武(Rogério Fernandes de Macedo),巴西漢學家,國際儒學聯合會(hui) 成員,巴西坎皮納斯州立大學社會(hui) 科學博士,對外葡萄牙語教師,巴西孫臏拳武術協會(hui) 主理人,多年來深入研究中國漢學和巴西的漢語教學,曾發表《比較漢學:西方漢學基礎和王力建構的中國漢學》《巴西漢語教學史:關(guan) 於(yu) 語言規劃問題》等學術文章。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信