中新社濟南7月4日電 題:兩(liang) 岸《周易》研究如何相參,與(yu) 西哲互鑒?

——專(zhuan) 訪台灣“中央大學”中文係特聘教授楊自平、中國周易學會(hui) 會(hui) 長李尚信

中新社記者 趙曉 李欣

兩(liang) 岸同根同源、同文同種。被譽為(wei) “五經之首”的《周易》,在促進兩(liang) 岸文化交流中發揮了重要的橋梁和紐帶作用。

兩(liang) 岸學者研易、習(xi) 易者眾(zhong) 多,怎樣攜手弘揚中華易學,推動易學與(yu) 西方哲學互鑒?如何實現易學在當代的轉化與(yu) 創新?台灣“中央大學”中文係特聘教授楊自平,山東(dong) 大學易學與(yu) 中國古代哲學研究中心常務副主任、中國周易學會(hui) 會(hui) 長李尚信日前接受中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪,就上述問題予以深度解讀。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:被譽為(wei) “群經之首”“大道之源”的《周易》,對中國政治、經濟、文化等多個(ge) 領域產(chan) 生深刻影響。它所蘊含的核心思想是什麽(me) ?

楊自平:《周易》的核心思想是陰陽之道。陰陽之道涉及兩(liang) 個(ge) 麵向:一是性質層麵,論陰陽代表兩(liang) 種相對物質、特性或力量;二是作用層麵,談陰陽之相互資生、促進和助長。

陰陽的性質與(yu) 作用,體(ti) 現在萬(wan) 象的循環往複、相互感通、可見與(yu) 不可見上。《周易》具有簡易、變易、不易的深刻義(yi) 涵。陰陽之道與(yu) “三易說”,為(wei) 人們(men) 麵對自我及紛雜人事提供重要指引。

李尚信:如果用兩(liang) 個(ge) 字來表達《周易》的核心思想,“變通”最為(wei) 準確。“變通”的意思是“順應、適應世界的變化,並采取與(yu) 之相應的行為(wei) ”。古人說“隨時變易”“與(yu) 時相諧”,我們(men) 今天說“與(yu) 時俱進”,都是這個(ge) 意思。《易傳(chuan) 》有“《易》窮則變,變則通,通則久”的說法,也是同一意思。

值得注意的是,《周易》思想是發展的,它分為(wei) 《周易》古經與(yu) 《易傳(chuan) 》兩(liang) 個(ge) 階段。在《周易》古經階段,它以占筮的形式,借助陰陽、八卦和六十四卦來觀象以揭示天道的變化,進而以天道的變化來推明人事人生的智慧,是以德為(wei) 統率的方方麵麵的社會(hui) 生活智慧。

在《易傳(chuan) 》階段,它以哲學的形式,通過揭示宇宙天地的生生之理(即“生生之謂易”),引導人們(men) 參讚宇宙天地之化育生命的智慧,是以仁為(wei) 統率、成就生命,使生命圓滿的哲學智慧。

從(cong) 空中俯拍世界最大規模的八卦城。據介紹,特克斯縣根據《周易》八卦“後天圖”方位設計建成,路路相通,街街相連,有著神奇迷宮般的街道布局,是現今世界上唯一一座保存良好、卦爻完整、規模最大的八卦城。劉新 攝

中新社記者:兩(liang) 岸《周易》研究熱潮從(cong) 何時興(xing) 起?如何評價(jia) 兩(liang) 岸《周易》的研究現狀?

楊自平:《周易研究史》曾指出,20世紀出現四次易學研究熱潮。第一次是20年代末30年代初,關(guan) 注《周易》作者和成書(shu) 年代問題的討論。第二次出現在60年代初的大陸學術界,第三次出現在70年代末,海峽兩(liang) 岸籌組各種《周易》研討會(hui) 和發行刊物。第四次出現在80至90年代對《周易》的考古學研究。

從(cong) 20世紀50年代到20世紀末,台灣易學研究主要呈現五大特點:深入易學文本進行理解與(yu) 詮釋;針對易學專(zhuan) 題開展研究;經學、哲學領域之易學研究各有擅場;承繼並開展前輩學者易學研究成果;針對《四庫全書(shu) 總目》(簡稱《四庫提要》)及學術史相關(guan) 論點,提出省思及新見。

至於(yu) 台灣易學研究現況,考察2012年至2023年出版的易學相關(guan) 專(zhuan) 著,按類型區分,出版專(zhuan) 著有易學古籍校注、易學史研究、專(zhuan) 家專(zhuan) 著研究、專(zhuan) 題研究及域外易學研究。上述成果具有三個(ge) 特點:一是關(guan) 注過去被忽略,甚至被學術史否定的元、明、清時期的易學;二是致力專(zhuan) 門之學,主要是圖書(shu) 易學的研究;三是關(guan) 注易學的域外傳(chuan) 播,包括歐美易學,如理雅各、衛禮賢、衛德明翻譯的《周易》及易學論著,以及日本江戶易學的研究。以上三點為(wei) 台灣學界近十年來易學研究的特色。

李尚信:大陸《周易》研究的熱潮,是在20世紀80年代初,伴隨改革開放的文化熱而逐漸興(xing) 起的。1987年,著名易學家劉大鈞克服重重困難,自籌經費舉(ju) 辦首屆國際《周易》學術研討會(hui) ,盛況空前,在國內(nei) 外掀起學習(xi) 、研究《周易》的熱潮。1993年,山東(dong) 大學舉(ju) 辦首屆海峽兩(liang) 岸《周易》學術研討會(hui) ,進一步推動這波熱潮。

當前,大陸的易學研究範圍廣泛,幾乎涉及所有可能的領域,也取得顯著成績,如對《周易》古經的解讀有一定突破,梳理了易學史的發展;開展海外易學研究,開啟易學與(yu) 西方哲學的會(hui) 通研究;探索易學跨學科研究;推進易學哲學研究,尤其是推進對《易傳(chuan) 》“生生”哲學的轉化創新工作;重視早期易學研究以及易學文獻整理研究與(yu) 數據庫建設等。但總體(ti) 來看,這些研究也有諸多不足,體(ti) 現在過分依賴外國的研究方法,與(yu) 中國傳(chuan) 統文化嫁接生硬,對易學史中的思想演變與(yu) 發展脈絡把握不夠清晰,缺乏現代眼光與(yu) 立場,易學學科體(ti) 係建設沒有引起重視等,需要進一步反思和改進。

第十屆海峽兩(liang) 岸《周易》學術研討會(hui) 4月23日在山東(dong) 濟南閉幕。梁犇 攝

中新社記者:大陸和台灣易學研究的重點和學術方向有何異同?

李尚信:我主要談談改革開放以來兩(liang) 岸易學研究的情況。大陸與(yu) 台灣易學研究重點和學術方向,除了台灣不禁占筮以外,有許多相同的地方。比如,兩(liang) 岸都重視傳(chuan) 統的象數與(yu) 義(yi) 理研究,重視易學史研究和易學文獻梳理等,甚至兩(liang) 岸易學研究的不足之處也較為(wei) 趨同。

比較不同的地方大致有四點:一是大陸因為(wei) 出土易學文獻資料比較豐(feng) 富,相關(guan) 研究較台灣更為(wei) 深入、全麵。二是大陸自改革開放以來大力引進西學,受此影響,大陸學者可能更習(xi) 慣於(yu) 借助西學的方法來研究易學,力圖實現中西會(hui) 通。三是大陸學者已開始有意識地開展傳(chuan) 統易學文化的轉化創新工作,盡管行動較為(wei) 遲緩,但已取得初步成果,台灣學界在此領域著力不多。四是台灣學者更重視文獻資料,寫(xie) 作時往往完整鋪陳相關(guan) 文獻,而大陸著作的引文相對精練,盡量做到適可而止。兩(liang) 種寫(xie) 作方法也各有利弊。

兩(liang) 岸學者的研究方向、方法與(yu) 特色比較趨同,也是兩(liang) 岸長期交流、相互影響的因素在起作用。至於(yu) 兩(liang) 岸研究的不同之處,或許可以歸因於(yu) 交流還不夠充分,這也說明兩(liang) 岸交流有必要進一步加強。

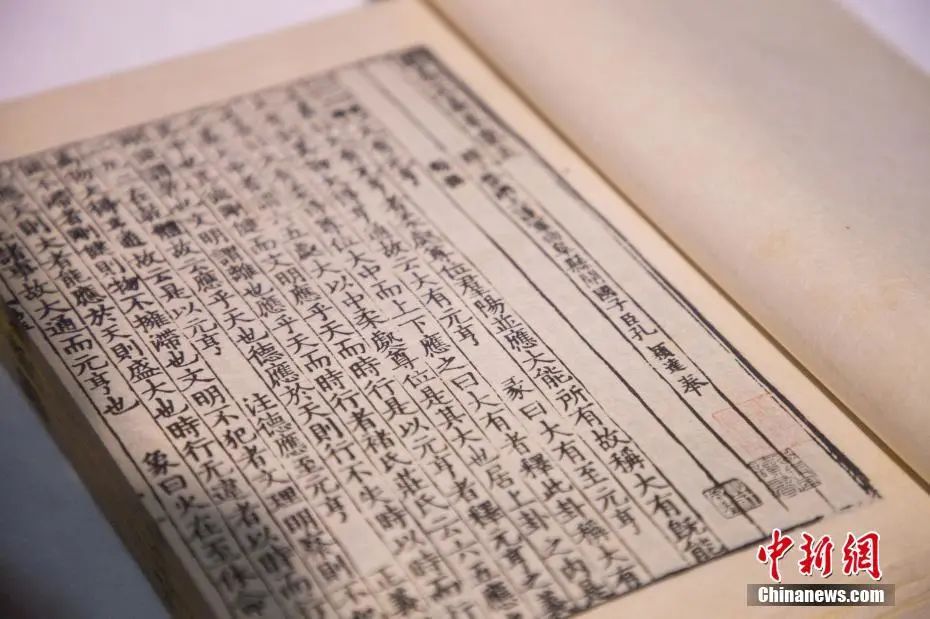

圖為(wei) 雙鑒樓本《周易正義(yi) 》。李南軒 攝

中新社記者:圍繞易學文化,海峽兩(liang) 岸專(zhuan) 家學者近年來開展了哪些交流?取得了哪些成果?

楊自平:現今易學研究取得的各項進展與(yu) 成就,得益於(yu) 兩(liang) 岸學界的長期交流。除個(ge) 別學者自發互訪外,由易學研究單位所舉(ju) 辦的會(hui) 議,影響更為(wei) 深遠。由山東(dong) 大學易學與(yu) 中國古代哲學研究中心、中華易經學會(hui) 輪流舉(ju) 辦的海峽兩(liang) 岸《周易》學術研討會(hui) 已有30年曆史,對促進兩(liang) 岸易學交流起到積極的推動作用。

李尚信:眾(zhong) 多兩(liang) 岸學者通過海峽兩(liang) 岸《周易》學術研討會(hui) 平台建立深厚友誼,進而持續開展學術交流與(yu) 合作。比如,山東(dong) 大學易學與(yu) 中國古代哲學研究中心教授林忠軍(jun) 、台灣大學教授鄭吉雄、韓國嶺南大學教授鄭炳碩等合作創辦“東(dong) 亞(ya) 易學國際研討會(hui) ”這一高端學術品牌。“百年易學研究菁華集成”整理與(yu) 研究中的台灣易學部分,是劉大鈞教授與(yu) 台灣師範大學教授賴貴三、台北教育大學教授孫劍秋建立聯係,繼而合作完成。

圖為(wei) 兩(liang) 岸專(zhuan) 家學者參觀黃道周紀念館。謝漢傑 攝

中新社記者:未來,在促進兩(liang) 岸易學文化交流方麵,有哪些建議或展望?

李尚信:目前,海峽兩(liang) 岸易學交流活動雖然呈現多種形式,但還可以進一步多樣化,增加頻度,深化內(nei) 容。在形式上,增加兩(liang) 岸學者互訪講學頻次,互派學者開設課程,更深入地開展項目合作研究,經常性地舉(ju) 辦兩(liang) 岸小型專(zhuan) 題研討會(hui) ,出版對岸學者的學術成果;互派學生訪學並攻讀學位,每年舉(ju) 辦兩(liang) 岸青年學者(碩博士)夏令營。在內(nei) 容上,合作開展易學基礎與(yu) 重大疑難問題研究、易學文獻整理研究與(yu) 數據庫建設、易學學科體(ti) 係建設等。同時,要特別重視圍繞易學作為(wei) 大道之源的地位和作用,深度探討易學如何適應和滿足當代現實需求,怎樣實現創造性轉化、創新性發展等重大問題。

楊自平:隨著科技發展,快速發展變化的大環境給人們(men) 帶來過多壓力,使人產(chan) 生焦慮及各種身心病。解決(jue) 問題的關(guan) 鍵在於(yu) 如何掌握變化的實相。若能穿透複雜現象,掌握變化的原則、趨勢及不變的原理,便能化解焦慮不安,從(cong) 容應世。重視“變易”的《周易》,正是此時所需的重要寶典。

兩(liang) 岸學者應通過對《周易》及曆代《易》著的深入研讀、理解,結合時代性及自身體(ti) 悟與(yu) 實踐,提出具有現代精神的易學觀點,產(chan) 出專(zhuan) 精深的重要研究成果,並進一步與(yu) 域外學術進行交流碰撞,擴大易學的國際影響力,使《周易》智慧在現今世界繼續發光發熱,實現開物成務之理想。(完)

受訪者簡介:

楊自平,台灣員林人。長期致力於(yu) 易學、先秦思想、宋明儒學、當代新儒學、史記學、三國學之研究與(yu) 教學。曾任台灣“中央大學”中文係主任、文學院副院長,現任“中央大學”中文係特聘教授、文學院儒學研究中心主任。曾出版《元代〈易〉學類型研究》《清初至中葉〈易〉學十家之類型研究》《世變與(yu) 學術——明清之際士林〈易〉學與(yu) 殿堂〈易〉學》《儒學的現代詮釋與(yu) 時代關(guan) 懷》《羅貫中與(yu) 三國演義(yi) 》《明代學術論集》《吳澄〈易經〉解釋與(yu) 〈易〉學觀》《梨洲對明代儒學的承繼與(yu) 開展》等論著。

李尚信,湖北石首人,山東(dong) 大學易學與(yu) 中國古代哲學研究中心常務副主任、教授、中國哲學專(zhuan) 業(ye) 博士生導師,中國周易學會(hui) 第六屆理事會(hui) 會(hui) 長,《周易研究》編輯部主任。長期從(cong) 事易學與(yu) 中國哲學研究。在周易卦序研究與(yu) 卦爻辭解讀方麵富於(yu) 創見;對易學起源和《周易》古經與(yu) 中國哲學起源的關(guan) 係問題均提出了較為(wei) 係統的看法;較早倡導傳(chuan) 統易學生生哲學的當代轉化與(yu) 建構;受悖論與(yu) 黑格爾哲學以及生生哲學的影響,提出了對有限與(yu) 無限概念的生生哲學內(nei) 涵的理解。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信