中新社北京9月18日電 題:方漢奇——百年中國新聞史守望者

作者 徐雪瑩 安英昭

方漢奇先生最近一次進入公眾(zhong) 視野,是壬寅新年(2022年)前夕,和台灣新聞學泰鬥李瞻先生“雲(yun) 端”拜年,相期以茶。

身為(wei) 新中國資曆最深、教齡最長的新聞史學家,從(cong) 27歲到97歲,方漢奇專(zhuan) 注的目光,一以貫之投向中國新聞史的求證與(yu) 書(shu) 寫(xie) 。

日前,這位滿頭鶴發依舊神采奕奕的長者接受了中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪。

視頻:【東(dong) 西問】方漢奇:百年中國新聞史守望者來源:中國新聞網

按響門鈴幾秒後,一位身穿平整白襯衫、灰色西褲的老人出現在門口。除有時需附耳高聲對話外,幾乎難以讓人同其短信中“我已耄耋”相聯係。他仍保有每日讀報的習(xi) 慣,關(guan) 注著中國新聞史學界最新動態。談起新聞史往事,信手拈來,如數家珍。

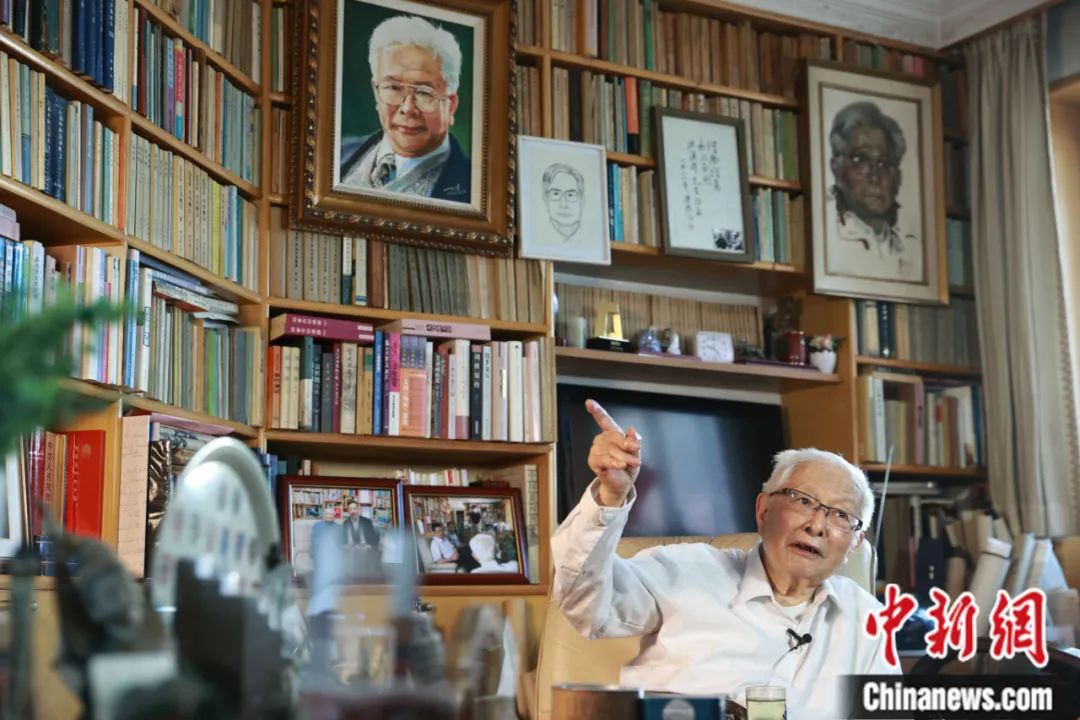

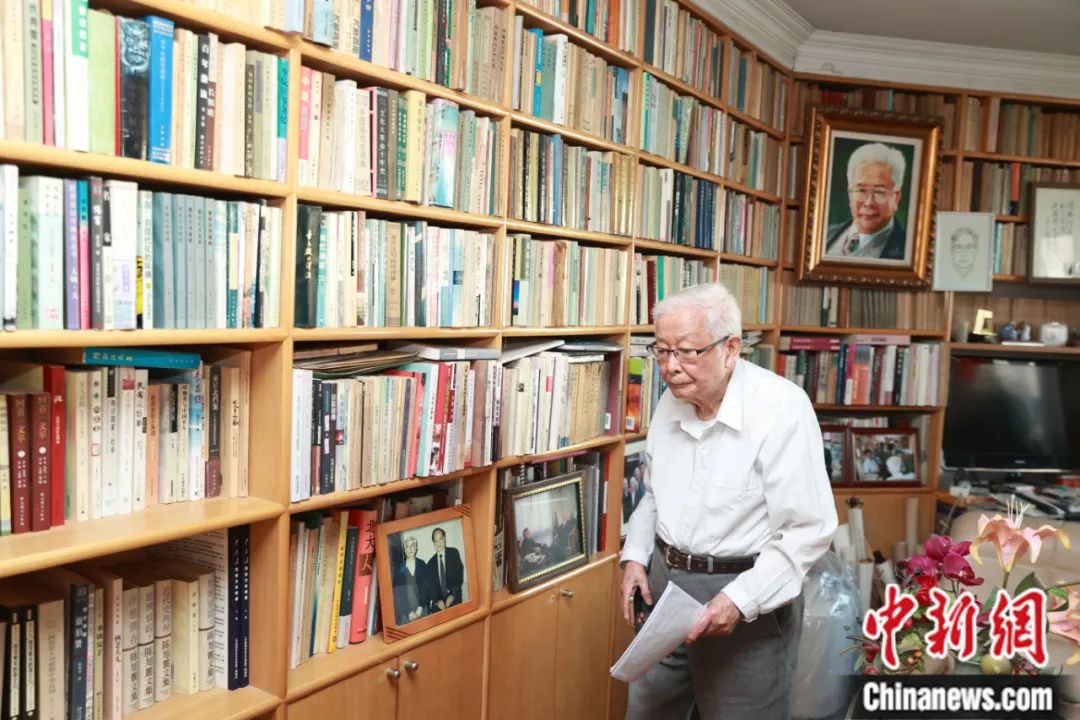

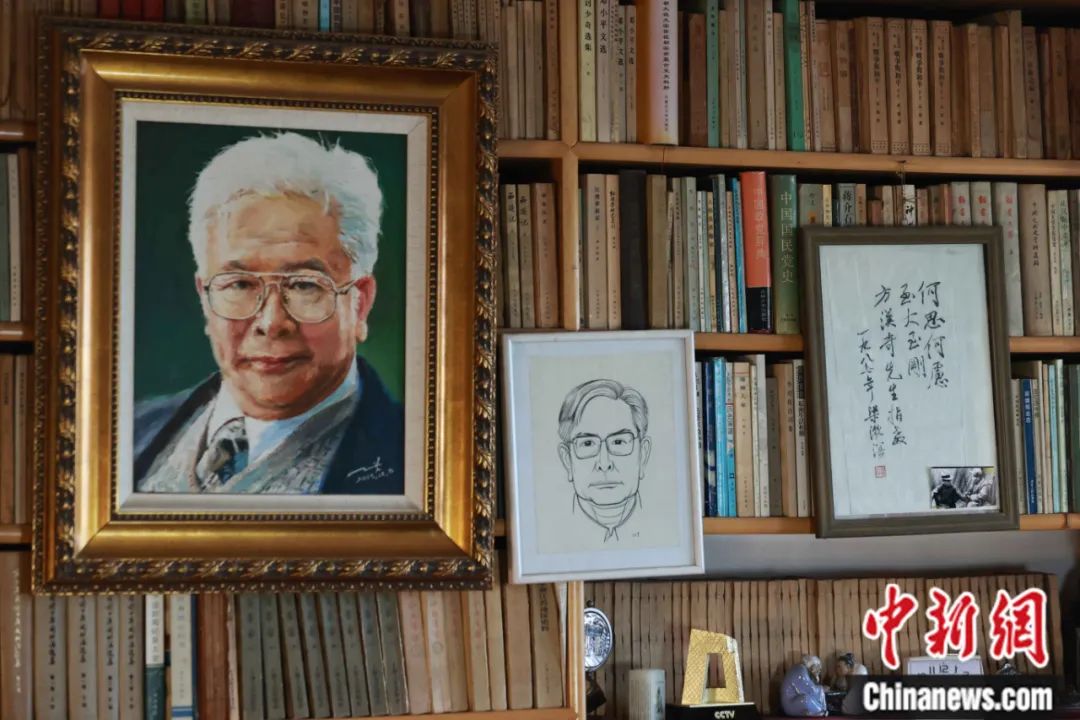

走入方漢奇家中,書(shu) 籍的馨香遊離在每個(ge) 房間。約30平方米的書(shu) 房三麵環書(shu) ,牆上、書(shu) 架上陳列著往日和梁漱溟、金庸等大家的合影。落地至天花板的特製書(shu) 架分裏外兩(liang) 層,說是藏書(shu) 萬(wan) 冊(ce) 也毫不誇張。一架望遠鏡,一把折疊梯,供房屋主人調遣書(shu) 架上的千軍(jun) 萬(wan) 馬。

“你們(men) 如果早幾個(ge) 月來,我還可以拿些新聞傳(chuan) 播的書(shu) ,跟你們(men) 說道說道。”方漢奇對中新社記者說。

去年10月,方漢奇將所藏3045本新聞傳(chuan) 播學科相關(guan) 圖書(shu) ,盡數捐贈給中國人民大學新聞學院。這些書(shu) ,由方漢奇一本一本挑選整理出來,收藏時間跨度從(cong) 1959年到2021年,亦是新中國新聞史發展的寫(xie) 照。

方漢奇在北京接受中新社記者采訪。蔣啟明 攝

中國新聞史的“第一幅地圖”

“50年代做教學工作,主要的任務是教材建設。”1953年,方漢奇來到北京大學中文係新聞專(zhuan) 業(ye) 教學。講新聞史的課是必修課,卻“沒米下鍋”。

中國新聞教育,始於(yu) 1920年上海聖約翰大學設立的報學係,初期對美國、日本經驗多有學習(xi) 。“西方當然它有它的渠道,它有它的模式,它有它的客觀條件和要求。舊中國的辦學參考西方的,但是新中國成立以後體(ti) 製不一樣,隻能作為(wei) 參考借鑒,不一定全部移植。”方漢奇說,“重要曆史信息資料,特別是共產(chan) 黨(dang) 新聞事業(ye) ,是教學的主要方麵,必須加強投入,加強搜集。”

當時,全國大學中教中國新聞史的,隻有曹亨聞和方漢奇兩(liang) 人。全國新聞史教學,基本依賴戈公振《中國報學史》等為(wei) 文本,但內(nei) 容遠不夠豐(feng) 富。

為(wei) 講好課,方漢奇5年讀了2000多本書(shu) 。大體(ti) 上以胡喬(qiao) 木《中國共產(chan) 黨(dang) 的三十年》為(wei) 主線,到各地圖書(shu) 館、檔案館查看報刊原件。“年年都忙著,特別是節假日。寒暑假到上海、揚州跑書(shu) 店,要不就到校圖書(shu) 館去借。”方漢奇說。

“一個(ge) 禮拜要上兩(liang) 個(ge) 鍾頭的課,你得有材料,你得有說道。結果,我隻好從(cong) 秦皇漢武說起,說了兩(liang) 個(ge) 多禮拜了才說到漢朝,然後再過兩(liang) 禮拜才到宋朝——戲台上管這叫‘馬後’——底下那頭角兒(er) 還沒來,台上演員就開始慢動作,把戲拖著唱。當時上課就這樣。”

方漢奇年輕時照片。中國人民大學新聞學院供圖

直到1954年,中共中央高級黨(dang) 校新聞班組織丁樹奇、李龍牧、黃河、劉愛芝四位專(zhuan) 家合作編寫(xie) 了一部《現代革命報刊史講義(yi) 》,早期“等米下鍋”的狀況才得以改善。

1984年,方漢奇成為(wei) 中國第一批新聞學博導之一。1989年,和寧樹藩、陳業(ye) 劭等人發起成立中國新聞史學會(hui) ,如今成為(wei) 新聞傳(chuan) 播學領域唯一的全國一級學術團體(ti) 。1997年,在方漢奇、丁淦林、趙玉明等人的努力下,新聞學從(cong) 中文係中國語言文學專(zhuan) 業(ye) 下的二級學科提升為(wei) 一級學科,定名新聞傳(chuan) 播學。

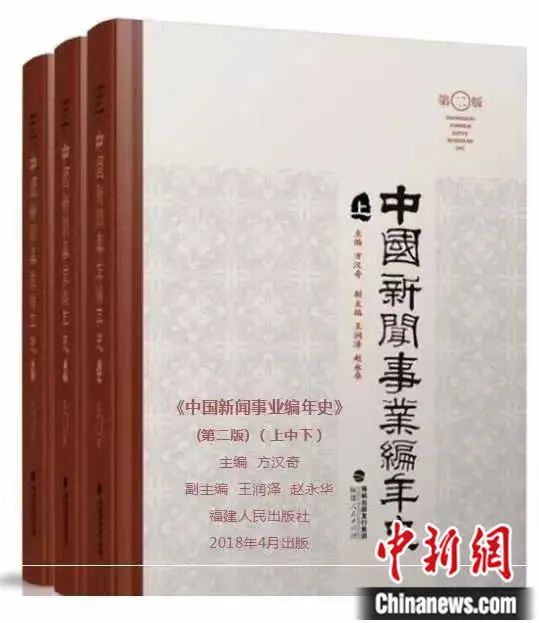

探秘、考證,追溯曆史定格的切片,方漢奇如同曆史的記者,和眾(zhong) 多學人一步步拚織起中國新聞事業(ye) 史全景。其撰寫(xie) 或主編書(shu) 目,從(cong) 斷代史鋪展至通史、編年史。其著作《中國近代報刊史》《中國新聞事業(ye) 簡史》、所主編《中國新聞事業(ye) 通史》《中國新聞事業(ye) 編年史》《中國新聞傳(chuan) 播史》等,影響了幾代學人。

“這些基礎性研究對於(yu) 後來的研究者是功德無量的,就像第一幅地圖,標記了重要的礦產(chan) 、河流所在位置。”中國人民大學新聞學院副院長、中國新聞史學會(hui) 會(hui) 長王潤澤評價(jia) 。

方漢奇主編《中國新聞事業(ye) 編年史》(第二版)。中國人民大學新聞學院供圖

“不是新聞專(zhuan) 業(ye) ,我不報”

1926年12月27日,方漢奇生於(yu) 北京南城丞相胡同的潮州會(hui) 館,祖上是廣東(dong) 普寧人。外曾祖父林啟,是浙江大學前身求是書(shu) 院的創辦者。外祖父林鬆堅,曾和魯迅做過教育部同事。或許和敬慕漢代史學家司馬遷有關(guan) ,祖父方雲(yun) 石為(wei) 孫兒(er) 取名“漢遷”,後因諧音“漢奸”常引同學戲謔,外祖父遂為(wei) 其更名“漢奇”。

高中時,方漢奇喜歡上了集報,向往成為(wei) “相機身上掛,足跡遍天下”的記者。高考填誌願,“不是新聞專(zhuan) 業(ye) ,我不報”。

1946年,全國開設新聞係的學校就五六個(ge) 。最終,方漢奇考取今蘇州大學前身——國立社會(hui) 教育學院。四年大學,沒回過一次家,父親(qin) 提供不起蘇州往返汕頭的路費。

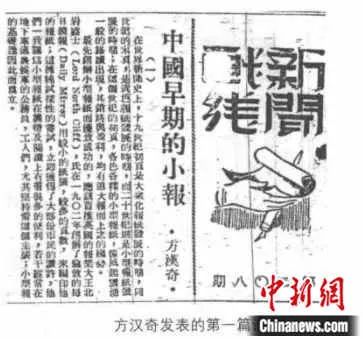

“這個(ge) 時間段,我學的是新聞,我喜歡的是新聞史,我注意關(guan) 注的是報紙,舊報舊紙。”就讀期間,他的史學才趣初步顯現,根據個(ge) 人收藏的千餘(yu) 份小報,撰寫(xie) 發表了首篇學術論文《中國早期的小報》。

方漢奇發表的第一篇論文《中國早期的小報》。中國人民大學新聞學院 供圖

畢業(ye) 後,由於(yu) 家庭出身,他未能如願當上記者,而成為(wei) 上海新聞圖書(shu) 館研究館員。1953年,被北京大學中文係副主任羅列“挖”去教新聞史。五年後,隨北大新聞專(zhuan) 業(ye) 整建製並入中國人民大學新聞係。

他的新聞史公開課甫一開場,連窗台上都擠滿了學生。講梁啟超,隨口即可背出一篇千字政論,一邊背誦,一邊踱步;講到某曆史人物或事件,與(yu) 此相關(guan) 的正史、野史、人物、掌故,信手拈來,出口成章,“就像劉寶瑞說單口相聲”。

“他對學生在學習(xi) 研究上的要求是非常嚴(yan) 格的,包括我們(men) 要看什麽(me) 書(shu) 、寫(xie) 什麽(me) 讀書(shu) 報告、寫(xie) 多長時間……”北京大學新聞與(yu) 傳(chuan) 播學院教授程曼麗(li) 告訴記者,“但同時,他也特別關(guan) 心學生,讓師母熬粥,他給生病的學生送去;還替學生介紹對象……”1997年,程曼麗(li) 應邀訪問台灣,一封來自方漢奇的親(qin) 筆賀信輾轉香港,成為(wei) 她在台灣度過的生日裏最溫暖的驚喜——原是導師提前備下,委托同行的塗光晉教授一路攜行,在生日當天念給她聽。

如今,方漢奇成為(wei) 新中國資曆最深、教齡最長的新聞史學家之一,迄今培養(yang) 了50多位博士生。其學生多已成為(wei) 北京大學、清華大學、中國人民大學等學校新聞學院的中堅力量。

方漢奇在北京家中。蔣啟明 攝

冷板凳上“打深井”

2023年6月17日,《<大公報>全史(1902-1949)》首發。該研究被稱為(wei) 中國新聞史研究中“個(ge) 案史的重要成就”“‘打深井’的樣本和標杆”。

這三卷書(shu) ,在方漢奇的書(shu) 房裏也有一套。

通史研究,前人之述備矣。“打深井”、多做個(ge) 案研究的方法,方漢奇一以貫之、頗為(wei) 提倡。這意味著要達到前人未至的深度,要重視報刊原件、新解密的檔案資料和口述曆史的搜集整理工作。

早在1985年,方漢奇就在文章《新聞史是曆史的科學》中強調“一手資料”的重要性。當時的中國新聞史研究,一度存在“以論帶史”甚至“以論代史”的問題。

“史論結合,沒史怎麽(me) 論呢?有的放矢,實事求是,得有個(ge) ‘事’才能求到那個(ge) ‘是’吧?所以,客觀存在的媒體(ti) 是第一性的,對它進行研究是第二性的。這方麵,是一個(ge) 本和末的關(guan) 係。”在上海新聞圖書(shu) 館工作三年間,方漢奇讀完了館裏出版78年的27000多份《申報》。寫(xie) 文章,他一般都從(cong) 原件入手。

曆史人物,聚訟紛紜,褒貶評說,頗多歧義(yi) 。獲得大量原始資料,才不會(hui) 誤判研究對象。過去,史學家們(men) 一度認為(wei) 胡政之是采訪巴黎和會(hui) 唯一的中國記者。但當《胡政之文集》2007年出版後,新材料推翻了舊說法。方漢奇遂在《誰采訪了巴黎和會(hui) ?》一文中更正指出:有關(guan) 巴黎和會(hui) 進展情況的信息,是通過幾個(ge) 傳(chuan) 者的群體(ti) ,協作完成的。

1981年,中國人民大學新聞係1978級研究生畢業(ye) 留念。前排左三為(wei) 方漢奇。中國人民大學新聞學院供圖

“西方國家說《每日紀事》報羅馬時代就有,拿證據來——沒有證據。中國唐代有進奏院狀,宋代有‘小報’,明代有報紙原件,不斷有新的發現……原件最有說服力,比據說什麽(me) 、聽說什麽(me) 要強得多了。”方漢奇說。

為(wei) 全麵了解邵飄萍,方漢奇曾前往北京、上海、無錫等地專(zhuan) 程拜訪其妻子、兒(er) 女,四次走訪羅章龍,專(zhuan) 門請教薩空了。還曾用20倍的放大鏡觀察邵飄萍在日本的照片,記錄下架上書(shu) 刊171冊(ce) ,可見書(shu) 名16種。

考證中國早期報紙始見於(yu) 唐代,為(wei) 《大公報》摘掉“小罵大幫忙”的帽子,確認邵飄萍中共黨(dang) 員身份……如此這般,遍讀文獻,尋訪人證,去蕪存精,抽絲(si) 剝繭,成為(wei) 方漢奇年複一年的治史日常。

做卡片,是他做學問的一個(ge) 基本程序。所有看的材料、寫(xie) 的文章、引文根據,都要做成卡片。以圖書(shu) 館卡片為(wei) 樣式,標題點名性質,正文下接出處,一般按照人物、事件、某一方麵的類型集中來寫(xie) 。卡片的原則,寫(xie) 一麵,不寫(xie) 兩(liang) 麵,擺在桌麵上可以綜合分析。他把這項方法也教給學生。在他的影響下,其學生程曼麗(li) 製作的學術卡片塞滿了三四個(ge) 大抽屜。

“實際上,我寫(xie) 的書(shu) 裏那些統計數字、那些引文都是平常做卡片積累的。哪記得住?記不住。但是一做了卡片,它一輩子為(wei) 你服務。”半個(ge) 多世紀以來,方漢奇寫(xie) 滿10萬(wan) 張學術卡片,巴掌大小的卡片上密密麻麻摘錄了各種學術資料。

“你回頭去試試看,肯定有好處。”采訪期間,方漢奇四次提醒記者回頭也試試做卡片,“教我做卡片的也是老報人。曹聚仁,他是用來做新聞工作,做記者用的。”

方漢奇在家中的書(shu) 房。蔣啟明 攝

“感興(xing) 趣是新聞人的基因”

視頻:方漢奇:對新事物感興(xing) 趣是學新聞人的基因來源:中國新聞網

雖然2004年就辦理了退休手續,但方漢奇始終沒歇著,70歲學電腦,80多歲開微博,年近90歲用微信。家中電腦上,“卡片”身影猶存:在1TB容量的硬盤裏,有條不紊地陳列著各類新聞史資料,一個(ge) 個(ge) 文件夾全部按內(nei) 容、地區等分門別類。

電腦斜上方那麵牆上,掛著國學大師梁漱溟贈予他的題詞:“何思何慮,至大至剛。”

如今,97歲的方漢奇獨居在北京。兒(er) 女在國外,和父親(qin) 保持微信聯係。妻子曉芙去世後,方漢奇不願找一個(ge) 住家的保姆,怕保姆無聊時會(hui) 看電視,影響他工作。家中請了定時送飯的鍾點工。

2017年,方漢奇獲得第六屆吳玉章人文社會(hui) 科學終身成就獎。100萬(wan) 元人民幣獎金,他決(jue) 定全部捐給中國新聞史學會(hui) 。轉賬時,銀行工作人員誤以為(wei) 這位白發老人遭遇詐騙,差點報警,成為(wei) “冬日裏最暖心的烏(wu) 龍”。

除了最大的花銷買(mai) 書(shu) ,方漢奇節儉(jian) 了一輩子。書(shu) 房的皮沙發上,仍貼著一張“羚銳製藥”牌“補丁”。不同於(yu) 給來客準備的精致茶具,其個(ge) 人“專(zhuan) 用”茶杯,是極為(wei) 常見的老式成套蘭(lan) 花玻璃杯中的一隻,杯壁早已不再透亮。據清華大學新聞與(yu) 傳(chuan) 播學院教授陳昌鳳回憶,師母在的時候,連開燈都有講究,規定幾點之後才能開。

方漢奇書(shu) 房陳設。蔣啟明 攝

書(shu) 齋之外,方漢奇是“行萬(wan) 裏路”的踐行者。其淵博的學識,大部分得之於(yu) 書(shu) 山文海,一部分則取諸山南海北。

茶幾上,緊密排布著來自世界各地的收藏品:意大利比薩斜塔、西班牙聖家堂……都是他本人去過的地方。除了西藏,他去過中國其他所有省份。

“我喜歡旅行,就剩西藏沒去過,希望有機會(hui) 去一趟西藏。現在鐵路修到林芝了,離這邊內(nei) 地已經不遠了。”在方漢奇看來,旅行能提升對人文社會(hui) 、對曆史的了解,是很好的積累。行前他會(hui) 提前看檔案材料,到了現場遂能遊刃有餘(yu) 。

音樂(le) 和體(ti) 育,也在其興(xing) 趣之列。他喜歡京劇,演過話劇,指揮過合唱,閑暇時彈彈鋼琴,曾是人大新聞係乒乓球代表隊的“絕對主力”……

談起對新聞學子的期望,方漢奇脫口而出:

“學新聞,就應該是對所有的事情都感興(xing) 趣,凡是新鮮的事兒(er) 你都感興(xing) 趣。當然,搞新聞史還得對曆史感興(xing) 趣,要多做這方麵的積累。特別是做教學科研,需要積累做卡片。反正我是屬於(yu) 那種類型的,對所有的新事物都感興(xing) 趣,所有好玩的事都感興(xing) 趣。”

“所有人類感興(xing) 趣的我都感興(xing) 趣。這個(ge) 就是學新聞的人的一個(ge) 基因。我考試我就報新聞係,別的係都不報。當然也有淵源。我從(cong) 收集報紙開始,因此對新聞係感興(xing) 趣,對新聞史感興(xing) 趣,然後如此這般活到現在。”(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信