編者按:

絲(si) 路千年,東(dong) 西貫通,器以載道,文化交融。兩(liang) 千多年裏,沿著絲(si) 綢之路的駝鈴古道、商船航線,不同地域、民族的多元文化激蕩交融,無數印證東(dong) 西方交流互鑒的遺珍散落其間。值此“一帶一路”十周年之際,中新社“東(dong) 西問”今起特推出“絲(si) 路鑒寶”係列策劃,從(cong) 館藏文物中探尋絲(si) 路文明交流互鑒的曆史足跡。

中新社邯鄲10月22日電 題:為(wei) 何說北魏譚副造像是東(dong) 西文化交融見證?

——專(zhuan) 訪中國社會(hui) 科學院考古研究所副研究員、鄴城考古隊負責人何利群

中新社記者 牛琳

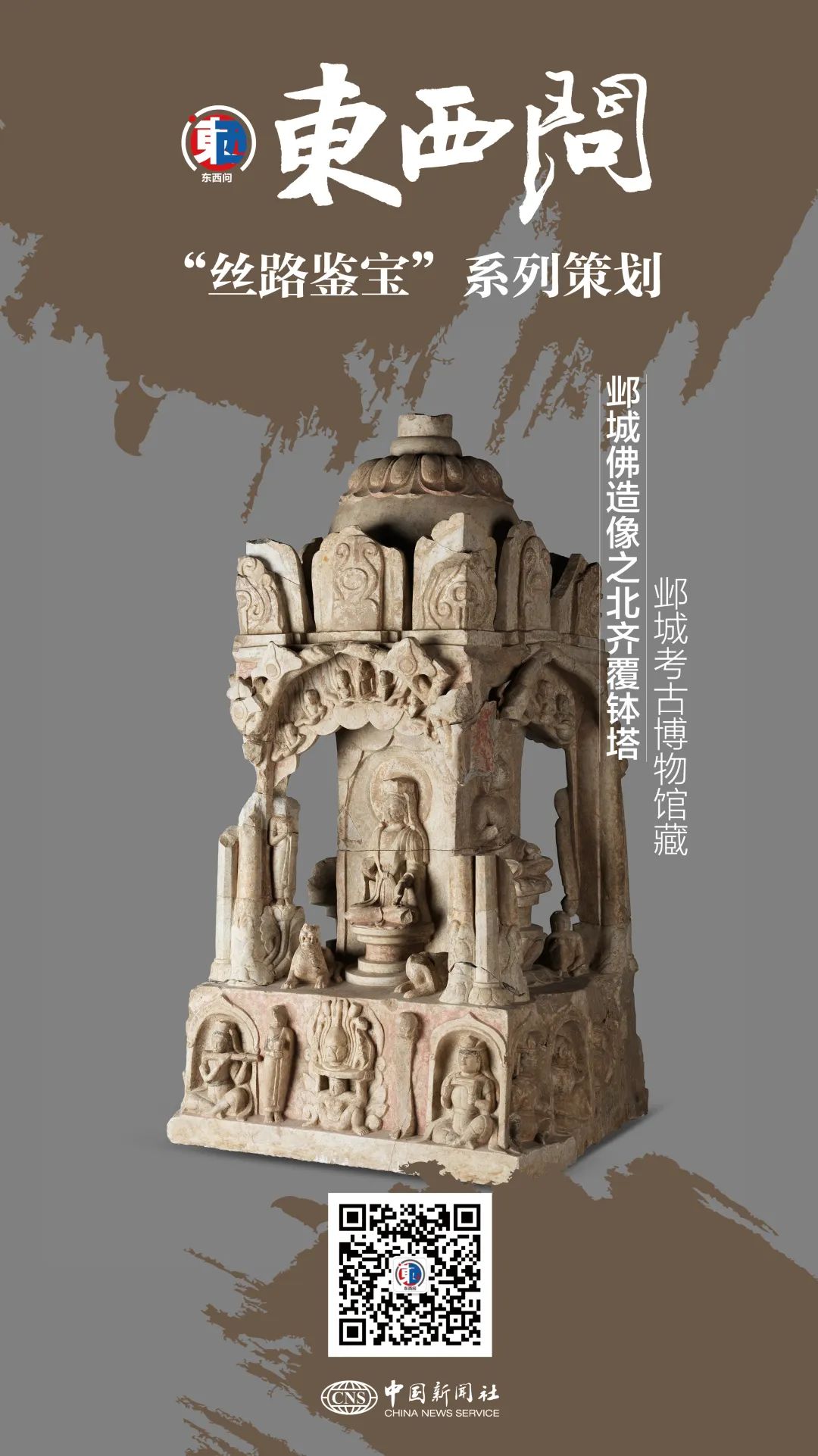

鄴城(今河北省邯鄲市臨(lin) 漳縣)是“三國故地、六朝古都”,曆史上曾孕育眾(zhong) 多名僧、佛壇領袖。2012年,這裏發掘了一處新中國成立以來發現的規模最大的佛教造像埋藏坑,一次性出土佛造像的數量、品相、材質位居中國之首,世界罕見。

這些佛造像堪稱“半部中國佛教造像史”,修複完成部分現收藏於(yu) 鄴城考古博物館,譚副造像是“鎮館之寶”之一。相關(guan) 造像樣式怎樣通過絲(si) 綢之路傳(chuan) 入中原地區,又如何見證“中國佛都”的文化交融?中新社“東(dong) 西問”近日專(zhuan) 訪中國社會(hui) 科學院考古研究所副研究員、鄴城考古隊負責人何利群,揭秘絲(si) 綢之路上的文明交流往事。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:鄴城佛造像是如何被發現的?它們(men) 為(wei) 何被掩埋於(yu) 鄴城地下?

何利群:臨(lin) 漳古稱“鄴”,曾先後作為(wei) 漢魏兩(liang) 晉南北朝時期曹魏、後趙、冉魏、前燕、東(dong) 魏和北齊六朝都城。鄴城雖建都於(yu) 亂(luan) 世之際,卻是都城規劃肇始地、建安文學發祥地、佛學弘傳(chuan) 中興(xing) 地、多元文化碰撞地,在政治製度、城市建設、文學藝術和宗教傳(chuan) 播方麵大有建樹,對後世影響至深。

文獻記載,鄴城是佛教東(dong) 傳(chuan) 重鎮之一。鄴下佛教初興(xing) 於(yu) 十六國時期,鼎盛於(yu) 北朝。後趙時,西域高僧佛圖澄就在中原北方地區弘揚佛法,並得到後趙皇室的極度尊崇。公元534年東(dong) 魏遷都鄴城,洛陽城內(nei) 僧尼均隨同入鄴,鄴下佛教由此大盛,並於(yu) 北齊之際達到頂峰。

2012年春節期間,中國社會(hui) 科學院考古研究所與(yu) 河北省文物研究所(現河北省文物考古研究院)聯合組建的鄴城考古隊,在臨(lin) 漳縣鄴城遺址東(dong) 部,搶救發掘一處佛教造像埋藏坑遺跡。

何利群在鄴城遺址東(dong) 郭區佛教造像埋藏坑遺跡進行現場發掘。鄴城考古隊供圖

埋藏坑地處臨(lin) 漳縣習(xi) 文鄉(xiang) 北吳莊北地、漳河南堤北側(ce) 的河灘內(nei) ,坑口位於(yu) 流沙層下,是一個(ge) 專(zhuan) 門埋藏佛教造像的不規則方形土坑,邊長約3.3米、深1.5米左右。這一地點位於(yu) 已知東(dong) 魏北齊都城鄴城遺址東(dong) 城牆東(dong) 側(ce) 約3公裏,即推測的東(dong) 魏北齊鄴城外郭城內(nei) 。

發掘期間正值春節,曆時16天,共出土佛造像2895件(塊),另有3000件左右佛造像碎片。經整理研究發現,出土造像多數是白石質,少數為(wei) 青石或其他石質。其中有題記的造像約300件,時代主要集中於(yu) 東(dong) 魏北齊時期,另有少量北魏和唐代造像。

鄴城遺址東(dong) 郭區佛教造像埋藏坑遺跡發掘現場。鄴城考古隊供圖

鄴城在公元4世紀的十六國後趙時期,佛教就已高度發達,及至6世紀中期的東(dong) 魏北齊時期更是達到極盛,成為(wei) 中原北方地區重要的佛教文化中心。與(yu) 此同時,從(cong) 現有跡象來看,鄴城遺址出土佛教造像普遍經曆了北周武帝的“建德法難”,後經隋代修複繼續奉用,但在唐代某次政治運動後,這批造像再度被損毀破壞後集中埋放於(yu) 此地,直至一千餘(yu) 年後重見天日。

由於(yu) 出土佛教造像表麵的色彩封護、貼金加固、碎塊拚接綴合是一件非常艱巨的工作,10餘(yu) 年來,這批造像的修複工作仍在持續進行中。

中新社記者:這批精美的佛造像為(wei) 何堪稱“半部中國佛教造像史”?有何獨特的藝術價(jia) 值?

何利群:鄴城佛教造像的發現是中國佛教考古最重要的收獲之一,具有重大的學術價(jia) 值、藝術價(jia) 值和曆史價(jia) 值。

這批造像數量達到2895件(塊),是目前所知新中國成立以來出土量最大的一次佛教造像發現。埋藏坑的地層堆積明確,造像時代特征顯著,為(wei) 探討中國曆史上的數次法難和佛像瘞(yì)埋製度提供了重要線索。

尤其是,出土造像工藝精湛、造型精美、類型多樣、題材豐(feng) 富,代表了中國佛造像藝術的一個(ge) 高峰。它們(men) 多數為(wei) 背屏式造像,另有部分單體(ti) 圓雕的佛和菩薩像。主要題材有釋迦像、阿彌陀佛像、彌勒像、釋迦多寶像、思惟太子像、觀世音像、雙菩薩像等。多數保存有較好的彩繪和貼金痕跡,充分顯示了北朝晚期鄴城作為(wei) 中原北方地區佛學中心和佛教藝術中心的曆史地位。

鄴城遺址東(dong) 郭區佛教造像埋藏坑發掘出的佛首。鄴城考古隊供圖

這批造像時代跨越北魏、東(dong) 魏、北齊、北周、隋和唐代,題記有北魏、東(dong) 魏、北齊及隋、唐各時期紀年,時代前後銜接、造像特征明顯,為(wei) 研究北朝晚期至隋唐時期,以鄴城為(wei) 中心的中原北方地區佛教造像類型和題材,提供了可靠標本,對研究中國北方地區佛教造像的發展演變曆史具有標誌性意義(yi) 。

中新社記者:作為(wei) 鄴城考古博物館“鎮館之寶”之一,北魏譚副造像是怎樣的文物?它為(wei) 何地位如此之高?

何利群:“譚副造釋迦像”殘高1.28米,主尊高77.7厘米,青石材質,是一尊一佛二菩薩背屏式造像,通體(ti) 彩繪貼金。它由數十件碎塊拚接綴合而成,是鄴城地區出土時代最早的北魏造像之一,也是其中形體(ti) 較大的一件。

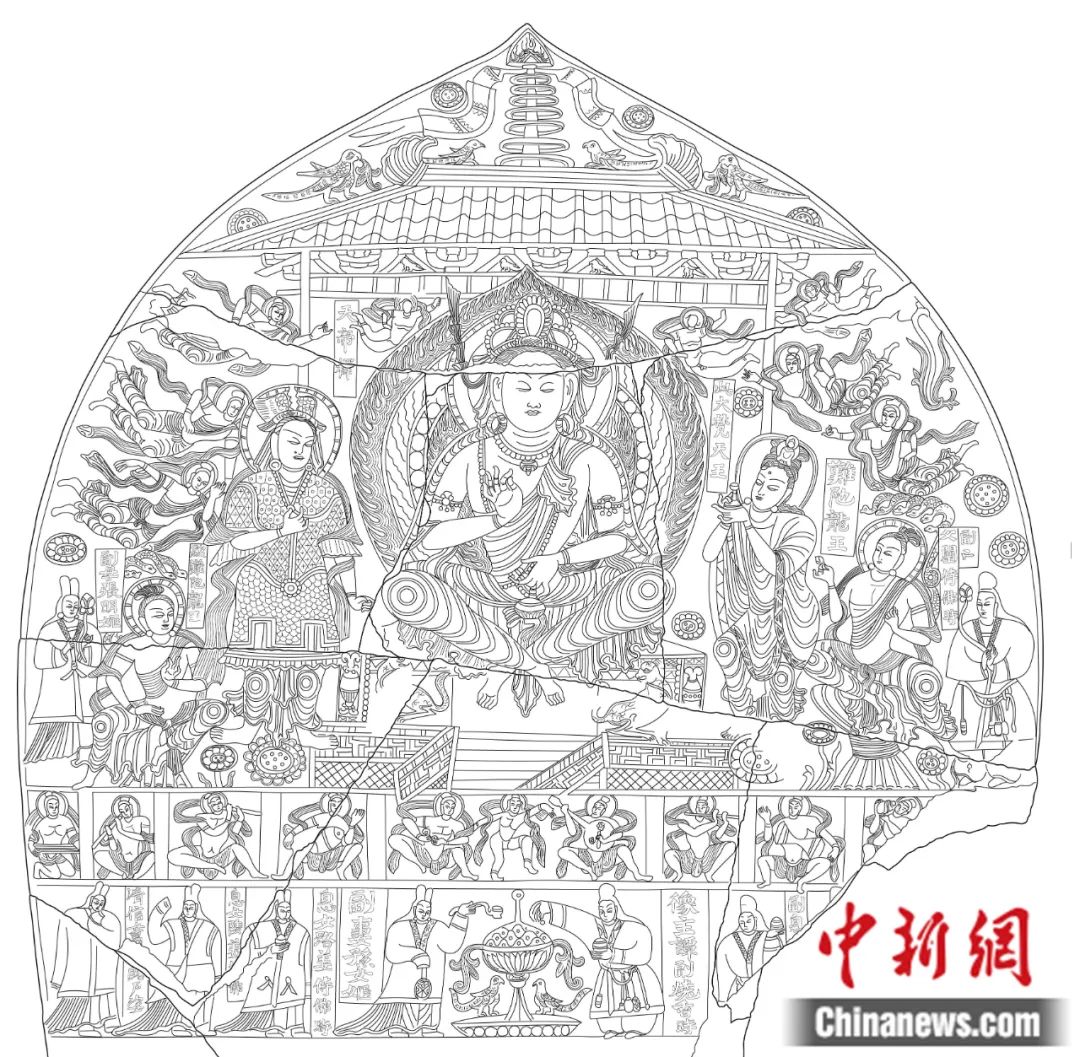

主尊釋迦牟尼身著通肩大衣,站在蓮花座上。脅侍菩薩站在力士和護法獅子承托的蓮花座上,具有鮮明的異域特征。造像背麵的雕刻也十分細膩。下半部分有題記,字體(ti) 是典型的魏碑體(ti) ,記錄了造像背景以及對國泰民安的祈願。上半部分線刻帝釋天、大梵天王、難陀與(yu) 跋難陀龍王、伎樂(le) 天等護法諸天,還有多位供養(yang) 人形象,包括造像者譚副的父母、譚副夫妻和子女等。世俗裝的供養(yang) 人身穿交領窄袖、垂裙皂帽的鮮卑服飾,可以推測這尊造像是北魏孝文帝實施太和改製,模仿南朝全麵實行漢化改革前後雕造的。

結合主尊體(ti) 型、袈裟樣式、雕刻手法及菩薩、飛天和背屏上的彌勒說法圖像、供養(yang) 人服飾、裝飾圖案等因素,對比5世紀中期的北魏石窟及墓葬出土材料,可以確認其雕造時代當為(wei) 公元5世紀後半段的北魏皇興(xing) 至太和年間。

鄴城遺址東(dong) 郭區出土的北魏譚副造像。鄴城考古隊供圖

譚副造像工藝精湛、造型精美、色彩絢麗(li) ,圖像題材種類多樣,發願題記內(nei) 容豐(feng) 富,時代特征顯著,是研究北魏中後期佛教崇拜理念、圖像樣式、造型藝術乃至古代建築及裝飾的重要資料,對探討公元5世紀中後期中原北方地區佛教造像的發展和演變具有重要意義(yi) 。

北魏譚副造像背屏背立麵圖。鄴城考古隊供圖

中新社記者:北魏譚副造像為(wei) 何有犍陀羅遺風?當時的北魏與(yu) 犍陀羅藝術有著怎樣的聯係?

何利群:古代犍陀羅國現為(wei) 巴基斯坦和阿富汗的部分地區,曾是古印度十六國之一。犍陀羅地區是絲(si) 綢之路最大的交通驛站之一,犍陀羅造像風格自十六國以來就通過絲(si) 綢之路傳(chuan) 入中國本土,北魏時期在中原北方地區廣為(wei) 流傳(chuan) 。雲(yun) 岡(gang) 石窟的曇曜五窟及稍後開鑿的北魏平城鹿野苑石窟造像,均有強烈的犍陀羅造像因素。譚副造像的主尊體(ti) 格健碩,頤肩細腰,身著覆肩式的通肩袈裟,右手施無畏印,與(yu) 雲(yun) 岡(gang) 第20窟左壁立佛的姿勢和袈裟樣式完全相同,具有明顯的犍陀羅藝術特征。

雲(yun) 岡(gang) 第20窟主尊與(yu) 左壁立佛。杜飛豹 攝

譚副造像內(nei) 容題材內(nei) 涵豐(feng) 富,像主譚副為(wei) 發幹縣(位於(yu) 今山東(dong) 聊城)人,時屬相州陽平郡,為(wei) 鄴下人士。主尊樣式上承古河北地區傳(chuan) 統,彌勒及護法諸天具有強烈的西域和河西佛教因素,建築式樣融合中印古代塔、殿的特點,供養(yang) 人的服飾則反映了北方鮮卑遊牧民族的特色。

可見,譚副造像的總體(ti) 風格是北魏定都平城(今山西省大同市)統一中原北方地區,匯聚東(dong) 西方文化因素後出現的造像樣式。主尊的犍陀羅特征、菩薩的河西地域風格、彌勒菩薩兜率天宮說法圖的龜茲(zi) 文化因素等,都是通過絲(si) 綢之路傳(chuan) 入中原地區。造像既有犍陀羅遺風,又有傳(chuan) 入中國北方地區後本地化的創新痕跡,充分體(ti) 現了公元5世紀中後期東(dong) 西文明交流、南北民族融合、多元文化碰撞的特點。

中新社記者:為(wei) 何說鄴城佛造像佐證了中古時期東(dong) 西文化交流的繁盛?

何利群:鄴城地處南北交通要道,曆史上也是東(dong) 西文化交流通道絲(si) 綢之路上的重要節點。尤其東(dong) 漢以來,陸續移居鄴城的匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等少數民族越來越多,他們(men) 在鄴城形成了參與(yu) 民族數量眾(zhong) 多、規模宏大、影響深遠的一次漢民族與(yu) 少數民族的大融合。鄴城成為(wei) 當時文化碰撞、民族融合的交匯點,也是公元3至6世紀中原北方地區的政治、經濟、文化、宗教中心。

鄴城佛造像是東(dong) 西文明交流、南北民族融合的有力佐證,其造像風格在一定程度上堪稱“承上啟下”,既繼承北魏以來的傳(chuan) 統,又開啟隋唐以後的新局。

鄴城遺址東(dong) 郭區出土的北魏坐佛三尊像。鄴城考古隊供圖

鄴城北魏中後期造像是公元5世紀中期平城佛教高度發展、雲(yun) 岡(gang) 模式形成後,融匯東(dong) 西方文化因素形成的造像樣式。公元494年,北魏孝文帝遷都洛陽後,模仿南朝全麵實行漢化政策,具有南朝士大夫服飾特征的“褒衣博帶”式佛衣和“秀骨清像”式造型極度流行,這是佛教中國化的典型例證。

鄴城遺址東(dong) 郭區出土的北魏張雄造觀世音像。鄴城考古隊供圖

至公元550年,北齊建立後,由於(yu) 統治階層具有鮮卑化和西胡化的政治取向,鄴城造像一改北魏至東(dong) 魏流行的漢化傳(chuan) 統,大量出現印度笈多王朝流行的通肩式、袒右式袈裟,這種風格由於(yu) 服飾輕軟,衣裙質薄透體(ti) ,少雕飾或不雕飾衣褶,被後世譽為(wei) “曹衣出水”。

鄴城遺址東(dong) 郭區出土的北齊新樣式倚坐佛。鄴城考古隊供圖

可見,絲(si) 綢之路既是一條交通路線、商貿路線,同時又是一條文化交流路線,它已成為(wei) 文化交流交融交匯的代名詞。隨著絲(si) 綢之路的延伸、繁榮,中古時期的鄴城在政治製度、都城規劃、文化藝術、建築雕塑等方麵不僅(jin) 同西域地區存在廣泛交流,同時對東(dong) 方的日本、朝鮮半島也產(chan) 生了直接或間接的影響。(完)

受訪者簡介:

何利群,德國海德堡大學哲學博士,中國社會(hui) 科學院考古研究所石窟寺考古研究室副主任(主持工作)、副研究員,兼任鄴城考古隊負責人,中國考古學會(hui) 宗教考古專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 秘書(shu) 長。長期負責鄴城遺址考古發掘工作,先後參與(yu) 和主持鄴南城趙彭城東(dong) 魏北齊佛教寺院、南水北調北朝墓群、南營十六國窯址、曹村北朝窯址、北吳莊佛教造像埋藏坑、核桃園北齊大莊嚴(yan) 寺、鄴南城宮城區遺址等發掘工作。

曾任美國代頓自然曆史博物館、德國海德堡大學、海德堡學術院訪問學者,日本東(dong) 北學院大學、香港珠海學院客座教授。研究方向為(wei) 漢唐都城考古、宗教考古及東(dong) 亞(ya) 藝術史,主要成果有《北朝至隋唐時期佛教寺院的考古學研究》《從(cong) 北吳莊佛像埋藏坑論鄴城造像的發展階段與(yu) “鄴城模式”》《鄴城遺址出土北魏譚副造像圖像考釋》《東(dong) 亞(ya) 地區早期佛教寺院布局及演變》《鄴城北吳莊出土佛教造像》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信