中新社馬六甲1月1日電 題:馬六甲雞場街:中華文化為(wei) 底色 多元文化相融合

中新社記者 陳悅

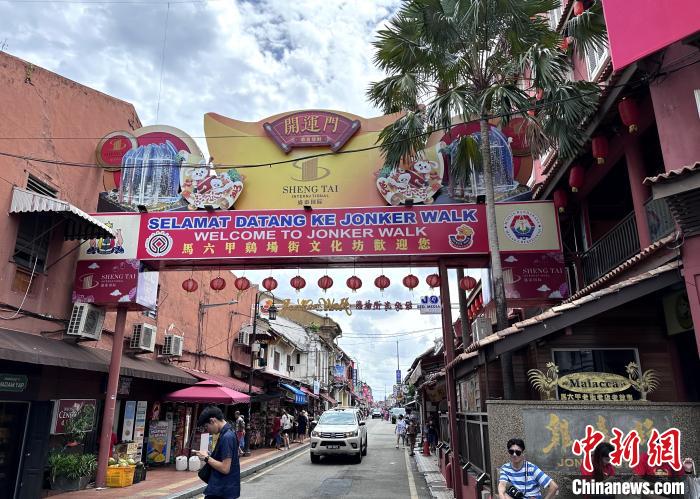

大名鼎鼎的馬來西亞(ya) 馬六甲雞場街並不長,從(cong) 一頭的文化牌坊走到另一頭的中華生肖年景陳設,即使緩步慢行也不過十分鍾腳程。

但在雞場街工委會(hui) 主席顏天祿看來,雞場街也很長——論時間,它橫跨600年以上曆史;論文化,馬來西亞(ya) 各族民眾(zhong) 以及佛寺、道觀、清真寺、教堂等在這條街上比鄰而居,和諧共處。

2023年6月拍攝的馬來西亞(ya) 馬六甲雞場街入口。 中新社記者 陳悅 攝

雞場街成為(wei) “唐人街”,源於(yu) 鄭和下西洋。鄭和七下西洋,五度來到馬六甲,並在雞場街附近設立官廠以儲(chu) 備物資。雞場街和周邊20餘(yu) 條街巷由此也成為(wei) 華人下南洋在馬六甲最早的聚集區。

在雞場街附近的三保山,有著馬來西亞(ya) 最古老的華人義(yi) 山(由東(dong) 南亞(ya) 華人民間團體(ti) 管理的墳地或公塚(zhong) )。馬六甲華人大會(hui) 堂前主席張民生說,這裏銘文可辨識的古墓最早可追溯到1614年,一座座墓碑,可以說是“露天的華人移民檔案室”。

2019年2月5日淩晨,馬六甲雞場街上,當地各族民眾(zhong) 一起迎接農(nong) 曆新年。 中新社記者 陳悅 攝

但隨著歲月流逝,雞場街一度沉寂,房屋老舊、人口遷出,不複往日風采。2000年,馬六甲州政府成立雞場街文化坊,並委任顏天祿之父顏文龍出任雞場街工委會(hui) 主席,著手恢複這條曆史名街的風采。顏文龍去世後,顏天祿繼任,父子兩(liang) 代人和雞場街各界攜手努力,令老街重現繁華。新冠疫情前,雞場街每年可吸引2000萬(wan) 人次遊客觀光。

顏天祿說,重建雞場街,既要保留中華文化的底色,也要展現多元文化融合、和諧共處的特色。

“雞場街的底色是中華文化尤其是閩南文化。”顏天祿介紹,雞場街的街名就來自於(yu) 閩南話的“街場街”,因為(wei) 閩南語中“雞”“街”音近,後來方變成“雞場街”。

每逢中國農(nong) 曆新年,馬六甲雞場街都布置得極具年節喜慶氣氛。圖片攝於(yu) 2023年1月24日。 中新社記者 陳悅 攝

走在雞場街街頭,可以看到這裏保留了很多中華風格的老宅,尤其是閩南式的剪瓷雕、燕尾脊,極具辨識度。每逢華人傳(chuan) 統節日,雞場街更是熱鬧非凡,春節的舞龍舞獅,元宵節的燈籠高懸,端午節的遊龍舟、包粽子,中秋節的各色月餅和兔子燈……很多中國遊客感慨,沒想到這裏的傳(chuan) 統節日氣氛一點不輸國內(nei) 。

另一方麵,雞場街上同樣保留了很多南洋風格建築和葡萄牙風格建築。每逢周末夜市,既有各種中式餐點,也有葡萄牙烤魚和馬來椰漿飯,讓遊客可以在百米距離內(nei) 留下多樣味蕾體(ti) 驗。

雞場街每年都會(hui) 推出巨型生肖年景布置,圖為(wei) 2023年的兔生肖。 中新社記者 陳悅 攝

說到雞場街的吃,不能不提娘惹菜。娘惹又稱峇峇娘惹,是早年下南洋的華人和本地人通婚的後代,馬六甲是娘惹的重要聚居區。娘惹保留了很多中華文化的傳(chuan) 統,如過中華傳(chuan) 統節日,在家中拜天公、供奉灶神等,同時在飲食和服裝上又吸收了當地特色。

以娘惹菜而論,在中式烹調的基礎上,加入當地的咖喱和各種香料,味道濃鬱。同樣有特色的還有娘惹服。娘惹服以色彩鮮豔著稱,製作時融入中國傳(chuan) 統的手繡法和鏤空法。在雞場街,有不少出租娘惹服的攤位。女性遊客來到這裏,往往會(hui) 租上一套娘惹服,在老建築旁留影。鮮豔的服飾、婀娜的身影,成為(wei) 雞場街一道美麗(li) 的風景。

雞場街為(wei) 中國遊客熟悉的還有知名特產(chan) 店“三叔公”,這裏的榴蓮煎蕊頗受歡迎。所謂煎蕊,是以刨冰為(wei) 底,加上用當地特色斑蘭(lan) 染色的糯米粉,再澆上椰漿和椰糖,最後加入榴蓮或芒果等輔料。一碗甜品,融入不同民族飲食文化,可謂雞場街的縮影。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信