中新社北京1月2日電 題:為(wei) 何說中國為(wei) 世界提供了“另一種製度選擇”?

——專(zhuan) 訪香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院院長、華南理工大學公共政策研究院學術委員會(hui) 主席鄭永年

作者 劉文文 尹倩芸 王夢瑤

改革開放以來,中國從(cong) 一個(ge) 一窮二白的國家發展成世界第二大經濟體(ti) 和最大的貿易國,人均GDP也從(cong) 不到300美元提升到超過12000美元,迄今中等收入群體(ti) 超過4億(yi) 人。中共十八大以來,近1億(yi) 農(nong) 村貧困人口全部脫貧,創造了世界經濟史上的諸多奇跡。

與(yu) 中國形成鮮明對比的是,當今一些國家深陷治理危機,社會(hui) 矛盾不斷加劇,政治經濟麵臨(lin) 巨大不確定性。為(wei) 何會(hui) 出現這種反差?為(wei) 何說中國為(wei) 世界提供了“另一種製度選擇”?近日,中新社“東(dong) 西問”就此專(zhuan) 訪香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院院長、華南理工大學公共政策研究院學術委員會(hui) 主席鄭永年。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:您在最新著作《中國敘事:如何講好中國故事》中提到,西方自身所麵臨(lin) 的問題和中國可持續崛起的反差導致了西方對中國經濟製度的恐懼。在同一波全球化過程中,為(wei) 何會(hui) 出現這種反差?中國製度令人“恐懼”嗎?

鄭永年:這主要在於(yu) 西方自身存在的治理問題,也就是其收入差距擴大導致社會(hui) 高度分化。全球化導致了資本、技術、人才在世界範圍內(nei) 相對自由流動,一些西方國家尤其是英美,從(cong) 中獲得了巨大財富。但極少數國民收獲了全球化的絕大多數好處,大量的中產(chan) 階層沒有從(cong) 中獲益。因此,自20世紀80年代以來,美國的中產(chan) 階級一直萎縮,占比從(cong) 原先的65%降低到現在的50%左右。

行駛在福廈高鐵線上的複興(xing) 號智能動車組。張斌 攝

實際上,全球化對中國也產(chan) 生了同樣的影響,但我們(men) 的製度有自身優(you) 勢。改革開放以來,中國從(cong) 一個(ge) 一窮二白的國家發展成世界第二大經濟體(ti) ,中國用40年促成8億(yi) 多人口脫貧,迄今為(wei) 止中等收入群體(ti) 已超過4億(yi) 人。全球化對我們(men) 的收入差距產(chan) 生了一定影響,但我們(men) 通過製度優(you) 勢、精準扶貧,保證了基本的社會(hui) 公平。

中國是少數幾個(ge) 在20世紀80年代以後同時實現三個(ge) 可持續發展的國家之一:可持續的經濟發展、可持續的社會(hui) 穩定、可持續的政治製度支撐和領導。中國同時實現了這三方麵的進步,並將此擴展到國際層麵,所以少數西方國家對華產(chan) 生“恐懼感”。公平地說,西方的經濟、科技還在發展,但由社會(hui) 分配不公所引起的問題到今天仍未解決(jue) 。

中新社記者:近年來一些西方人將中國視為(wei) “國家資本主義(yi) ”。這一觀點為(wei) 何站不住腳?

鄭永年:近代以來,各國多多少少都具有某種形式的國家資本主義(yi) ,政府都承擔某一種經濟發展的功能,隻是幹預程度不同。事實上,美國也是某種形式的國家資本主義(yi) ,比如1945-1970年的凱恩斯主義(yi) 就主張國家幹預經濟,現在的拜登政府也在幹預經濟。相比美國而言,中國多了一個(ge) 國家幹預經濟的工具——國有企業(ye) 。美國雖沒有國企,但也通過軍(jun) 工係統來執行其產(chan) 業(ye) 政策。

西方一些人將中國簡單地視為(wei) “國家資本主義(yi) ”,主要是因為(wei) 近年來中國經濟發展迅速,因而把中國看成威脅,在這裏有意識形態的成分。事實上,國家資本主義(yi) 這一概念最早是列寧提出的,主要指計劃經濟,隻存在國有資本。但中國除了國有資本外,還有為(wei) 國家貢獻了56789(即50%以上的稅收,60%以上的國內(nei) 生產(chan) 總值,70%以上的技術創新成果,80%以上的城鎮勞動就業(ye) ,90%以上的企業(ye) 數量)的民營企業(ye) 。

事實上,中國幾千年來一直是混合經濟,中國文明很早就把私有製跟公有製結合起來。比如古代的井田製,以九百畝(mu) 為(wei) 一“井”,將其平均分為(wei) 九塊,每塊一百畝(mu) ,中間一塊為(wei) 公田,周邊八塊為(wei) 私田,就是將私有和公有混合在一起。

中新社記者:您在新書(shu) 中提到,與(yu) 西方的政治經濟分離不同,在中國,經濟從(cong) 來就是國家治理的一個(ge) 有效手段。中國提供了怎樣的“另一種製度選擇”?

鄭永年:在西方,近代以來,隨著資本主義(yi) 的迅速崛起和發展,經濟逐漸從(cong) 社會(hui) 的諸領域中獨立出來,把自己和社會(hui) 隔離開來,最後發展成為(wei) 今天的新自由主義(yi) 經濟學形態,強調經濟的自主性,反對政府幹預。政治和經濟的分離既是西方經濟發展的根源,也是社會(hui) 問題的根源。

行駛在京杭大運河江蘇淮安段的貨船。趙啟瑞 攝

而在東(dong) 亞(ya) 文明中,不論中國、韓國或新加坡,經濟活動從(cong) 來就被定義(yi) 為(wei) 政府責任的內(nei) 在部分。從(cong) 中國曆史上看,國家一直肩負著管理經濟的責任,大禹治水的典故、從(cong) 古至今流淌的大運河以及如今的高鐵“名片”都說明了這一點。近年來中國快速崛起、中國超大規模的基礎設施等也充分證明了中國製度的有效性。

今天西方資本主義(yi) 麵臨(lin) 資本坐大、政府跟市場失衡的問題,解決(jue) 這一問題的核心就是處理好政府與(yu) 市場的關(guan) 係。西方也在反思自己的製度,“拜登經濟學”的核心盡管仍在資本主義(yi) 的範疇裏,但更多地強調如何發揮政府的作用,通過各種方式保護弱勢群體(ti) ,保護中產(chan) 階層。美國市場的民間也在呼籲政府發揮作用。

如今,圍繞中國政府如何處理政府與(yu) 市場的關(guan) 係來敘述中國的經濟製度,闡明存在“另一種製度選擇”,並非要取代西方的體(ti) 製,而是為(wei) 世界多提供一個(ge) 參考體(ti) 係。

中新社記者:自近代以來,中國與(yu) 世界經濟互動、接軌,逐漸成為(wei) 世界經濟的一部分。如何理解“中國問題世界方案”和“世界問題中國方案”這兩(liang) 句話?

鄭永年:這個(ge) 問題是永恒的,自近代中國開始與(yu) 西方主導的世界體(ti) 係發生關(guan) 係以來,“中國問題世界方案”“世界問題中國方案”就都存在著。

清王朝滅亡後,先進的中國人向西方尋求真理,曾嚐試過西方式的多黨(dang) 製、總統製、議會(hui) 製,在多次失敗後重新尋找學習(xi) 榜樣。俄國十月革命一聲炮響,給中國送來了馬克思列寧主義(yi) ,也促成了中國共產(chan) 黨(dang) 的成立,所以共產(chan) 黨(dang) 的成立本身就是中國問題世界方案。又如2001年中國加入世界貿易組織(WTO),也是中國在向世界尋找方案。

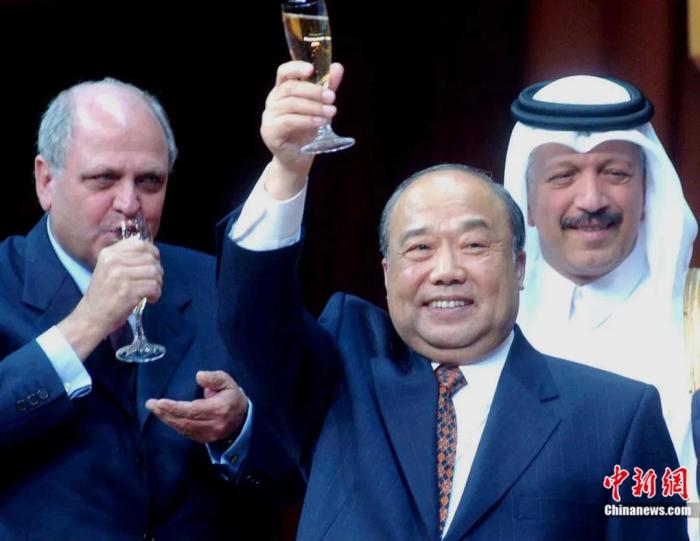

2001年11月12日,中國加入WTO議定書(shu) 簽字儀(yi) 式在卡塔爾首都多哈舉(ju) 行,時任外經貿部部長石廣生在簽字後同各國代表一起舉(ju) 杯慶祝。錢興(xing) 強 攝

中國近代以來很長一段時間都走了中國問題世界方案的路,隨著近些年尤其是改革開放以來中國迅速崛起,世界問題中國方案逐漸成為(wei) 新的趨勢。比如消除貧困是中國的也是世界性的難題,中國提出了“共同富裕”的方案;此外還有“一帶一路”以及中國式現代化等中國方案等。

值得注意的是,在“中國問題世界方案”中,中國不是照搬照抄別國經驗,而是強調“世界方法的中國化”。同樣,在“世界問題中國方案”裏,中國也不是把自己的方案、邏輯、製度強加給他國,而是提供一種選擇。

這與(yu) 中國文明的特質有關(guan) 。中國文明是包容一切的世俗文明,講究和而不同。同時中國文明也具有“一貫性”,能夠吸收消化其他文明的長處,把它們(men) 變成自己文明的一部分,生生不息。(完)

受訪者簡介:

鄭永年。受訪者供圖

鄭永年,香港中文大學(深圳)前海國際事務研究院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長,施普林格·自然出版社(Springer-Nature) ARPE學術期刊(The Asian Review of Political Economy)主編、羅特裏奇出版社(Routledge)《中國政策叢(cong) 書(shu) 》(China Policy Series)主編和世界科技書(shu) 局(World Scientific)《當代中國研究叢(cong) 書(shu) 》(Series on Contemporary China)共同主編。

主要從(cong) 事國際關(guan) 係、外交政策、中美關(guan) 係、中國內(nei) 部轉型及其外部關(guan) 係研究。近年來,先後出版和主編著作近百部,其中英文專(zhuan) 著10餘(yu) 部。在國際學術刊物上發表學術論文數十篇。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信