中新社上海1月11日電 題:明代儒學對今天世界啟迪幾何?

作者 陳士銀 揚州大學曆史係副教授

綜觀中外曆史,有三大微笑讓人印象最為(wei) 深刻:一是摩訶迦葉的微笑,這是領會(hui) 佛教真諦的微笑,代表佛祖和迦葉師徒傳(chuan) 承的默契;二是蒙娜麗(li) 莎的微笑,這是文藝複興(xing) 的微笑,代表民眾(zhong) 走出神的光環,綻放人的魅力;而第三大微笑則是王陽明臨(lin) 終前的微笑,這是儒者的微笑,代表內(nei) 聖與(yu) 外王的結合及從(cong) 心所欲的超越。明代儒學以王陽明為(wei) 第一流代表,他既開創了足以匹敵程朱理學的陽明心學,又立下了平定寧王叛亂(luan) 這等蓋世功勳,在整部中國儒學史中,王陽明都堪稱內(nei) 聖外王的完美典範。

“王陽明的微笑”背後有何儒學意義(yi) ?

公元1529年初,王陽明彌留之際,露出一絲(si) 微笑,留下遺言“此心光明,複何言”。他既是一位儒者,又被奉為(wei) 一代名將,這種全才在有明一朝乃至整個(ge) 中國儒學史上都屈指可數。而其所創“陽明心學”則將儒學從(cong) 僵化狹隘的程朱孔洞之中牽引出來,賦予它前所未有的空間與(yu) 生機。

儒學本是文武兼備,知行合一,但到了明中葉,儒者普遍重文輕武、重知輕行。在他們(men) 心中,儒家的六藝之學萎縮成讀書(shu) 之學。王陽明在一次為(wei) 言官仗義(yi) 執言之後,被太監劉瑾追殺,後到龍場驛任驛丞。他為(wei) 自己打造一口石槨,在很長一段時間內(nei) 躺在其中感受死亡,思考人生,完成了“龍場悟道”,率先提出知行合一的學說。按照他的理解,當時儒者認為(wei) 先要“知”才能“行”,但往往終身不“行”,也就終身不“知”,而“知行合一”可避免知行分離之病。

王陽明儒學上的“知”和軍(jun) 事上的“行”桴鼓相應。他將儒家的仁義(yi) 、誠正與(yu) 兵家的殺戮、奇譎融為(wei) 一體(ti) ,從(cong) 事儒學,便打開程朱理學的固化和局限,不適時代和現實的局麵,闡明隱微的聖人之道與(yu) 高妙的良知之學;他披甲掛帥,便平定積年盜賊,擒獲反叛諸侯,拯救國家於(yu) 危難之中。

2023年10月31日,紀念王陽明誕辰551周年禮賢儀(yi) 典在浙江餘(yu) 姚舉(ju) 行。吳大慶 攝

與(yu) 明朝開國以來的儒者不同,王陽明對儒學的理解沒有拘泥於(yu) 卷冊(ce) 之中和口舌之上,而是返璞歸真,從(cong) 尋找本來的良知入手。亂(luan) 世之中,麵對不公,支撐一個(ge) 人活下去的信念是什麽(me) ?王陽明認為(wei) ,單講知行合一,觀照範圍猶有局限,“知行合一”大體(ti) 是以儒者為(wei) 主,而很多下層百姓、低級士兵,他們(men) 辛勤耕種、死不旋踵,哪一點輸於(yu) 吾儒?有沒有一種可能,打破這些階層的壁壘,解鎖儒學的開放性,找到一種可以將所有人聯係到一起的途徑?經過反複摸索,他愈發感到良知是關(guan) 鍵:“知是心之本體(ti) ,心自然會(hui) 知:見父自然知孝,見兄自然知弟,見孺子入井自然知惻隱。此便是良知,不假外求。”

但既然如此,為(wei) 什麽(me) 還會(hui) 出現奸佞小人?這就不能單講良知,還需“致良知”。王陽明認為(wei) ,人的良知一直都在,隻是後天受到昏蔽,迷失本心。如果說程朱理學還帶有濃鬱的知識精英的色彩,那麽(me) 王陽明的良知之學則呈現出強烈的打通士庶藩籬的趨向。無論是知識精英還是不識字的百姓,隻要能致良知,就能找回本心,乃至成聖成賢。

遊客參觀浙江紹興(xing) 陽明故裏。項菁 攝

“儒學王朝”的強大生命力何在?

有觀點認為(wei) ,儒學是為(wei) 封建王朝服務的工具。可是,哪個(ge) 封建王朝的存世時間能與(yu) 儒學相提並論?“儒學王朝”是中國曆史上最長久的王朝,遠邁唐、宋、元、明。即便最強有力的統治者,比如唐太宗、宋太祖、元世祖、明太祖等人,也隻能部分吸收或者利用儒學,就算有除去或消滅的想法,終究也無法打敗或者消滅儒學。眾(zhong) 多王朝的大廈競相倒塌,而“儒學王朝”的基石堅定不移。秦漢以來,王朝的存在時間,少則二世而亡,多亦不過兩(liang) 三百載。儒學即便從(cong) 孔子算起,就已綿延兩(liang) 千多年,這絕非出於(yu) 偶然或者運氣。

儒學之所以擁有如此強大而持久的生命力,不僅(jin) 在於(yu) 製定民族的價(jia) 值標準,比如孝、悌、忠、信、禮、義(yi) 、廉、恥等,也不僅(jin) 在於(yu) 湧現一大批傑出的代表人物,比如鄭玄、韓愈、朱熹、方孝孺、王陽明、顧炎武等,還在於(yu) 儒學的不斷自我革新,順應時代發展的脈搏,比如漢、唐、宋、元的儒學各有各的表現形態,即便同一個(ge) 王朝,明代前、中、後期的儒學表現形式都不相同。

2022年9月,山西省各界人士、孔子後裔以及儒學研究者在太原文廟大成殿前紀念孔子誕辰2573周年。韋亮 攝

明初儒者多半是程朱理學的堅定信徒,幾乎將程朱理學尤其是朱子學視為(wei) 真理的化身。至於(yu) 明中葉,隨著陽明學的崛起,儒者再去固守程朱理學的舊知,很可能被視為(wei) 迂腐。暨乎明末,很多儒者圍繞在東(dong) 林書(shu) 院、複社周圍,想要重整世界,而非做一個(ge) 墨守朱子學或者陽明學的信徒。明亡之後,黃宗羲、顧炎武等人既受到師承、家學的影響,拖著東(dong) 林黨(dang) 、複社的影子,又對有明一朝的學術進行大反思,並提出諸多具有民主色彩、革命色彩的言論。他們(men) 對君主專(zhuan) 製的批駁,對民眾(zhong) 福祉的關(guan) 切,並不遜於(yu) 同一時期的霍布斯、洛克等人。

17世紀中後期,黃宗羲、顧炎武、王夫之、朱舜水等人的思想主張在當時的社會(hui) 無法實現。到了19世紀末、20世紀初,經過梁啟超、孫中山、李大釗等思想巨子的發揚,這些明代遺儒的思想煥發出新的生機,給予世人推翻清政府的精神激勵。退一步講,如果說儒學是維護政權穩定的工具,那麽(me) 儒學同樣具有“湯武革命”的精神,促成腐朽政權的覆滅。看上去,封建政權利用了儒學,鉗製了儒學,實則儒學自有頑強、堅韌的生命力。日月之光又何必與(yu) 燭火爭(zheng) 短長?燭火成灰有時盡,日月普照無絕期。

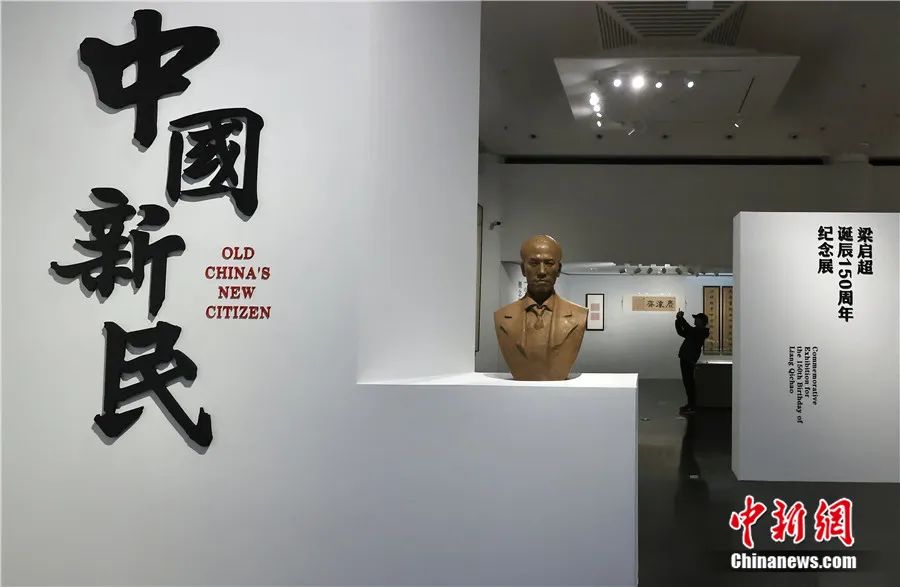

2023年11月,觀眾(zhong) 參觀在清華大學藝術博物館舉(ju) 辦的“中國新民:梁啟超誕辰150周年紀念展”。易海菲 攝

“儒學之光”如何影響世界?

既然具有強大的生命力,為(wei) 什麽(me) 幾千年來,儒學沒有像世界上的諸多宗教一樣,積極主動地向其他文明傳(chuan) 播擴散?

自15世紀以來,無論是經濟實力,還是軍(jun) 事實力,抑或從(cong) 技術支持的角度,明朝都有能力探索乃至征服世界,包括東(dong) 南亞(ya) 地區、非洲海岸,甚或更遠的美洲、歐洲。可是,這種做法並不符合儒家的主流價(jia) 值觀念。根據儒家的溫和觀念,“遠人不服,則修文德以來之”(《論語·季氏》),而非“遠人不服,派遣艦隊征服之”,更非“遠人不服,變成奴隸販賣之”“遠人不服,傳(chuan) 播病菌消滅之”。要之,儒家學說體(ti) 係中沒有擴張的基因。

但是,沒有擴張的基因並不能保證本國免於(yu) 淪為(wei) 他國捕食的對象。雖然在16、17世紀,西方世界的力量遠不足以征服中國,然而東(dong) 西方勢力的對比差異愈發凸顯。如果儒者依然固步自封,拒絕關(guan) 注時代的發展和外部世界的動態,又如何能推動國家的發展?從(cong) 萬(wan) 曆皇帝,到徐光啟、李之藻等儒臣,再到數量龐大的士大夫,不少人都領教了西方的輿圖、船炮、自鳴鍾、望遠鏡、天文儀(yi) 器等器物的精妙,卻幾乎沒人願意派出一艘帆船前往大西洋國一探究竟。其何以故?

在很多中國人眼中,這塊土地太讓人安逸了。既然我們(men) 已經處於(yu) 最富強、最繁華的中心,又何必遠涉重洋到幾萬(wan) 裏之遙的蠻夷之邦受苦受罪?

同時,一個(ge) 新時代的開啟並非隻源於(yu) 某個(ge) 人,而是國家之間意誌較量的結果。如果沒有西班牙、葡萄牙王室以及羅馬天主教廷的強力支持,西方冒險家絕無可能開啟“地理大發現”的時代,利瑪竇也極難譜寫(xie) 東(dong) 西方交流的篇章。相較之下,明廷坐視本國兩(liang) 萬(wan) 多商民在家門口的海島上被外敵屠殺(指明神宗萬(wan) 曆三十一年,1603年,西班牙殖民者在呂宋屠殺華人),尚且不能派遣一兵一卒,僅(jin) 靠盛怒和譴責根本無濟於(yu) 事。西方漢學家彭慕蘭(lan) (Kenneth Pomeranz)提到,由於(yu) 明清政府的“不支持”“冷漠”,以至於(yu) 海外華商幾乎得不到本國政府的保護,沒有基本的安全感,更遑論去探索萬(wan) 裏之外的新大陸。

2023年9月,“三城記——明清時期的粵港澳灣區與(yu) 絲(si) 綢外銷”在香港藝術館舉(ju) 行,通過展品講述粵港澳三地如何通過海上絲(si) 綢之路促進中外文化交流。陳永諾 攝

此外,在我們(men) 拷問為(wei) 什麽(me) 儒學沒有促成明清中國的“啟蒙運動”之時,也不妨反問:啟蒙的盡頭是什麽(me) ?

可能是更高程度的開放、自由、民主、平等,也可能是封閉、壓迫、專(zhuan) 製、不公;可能是更廣範圍的宗教寬容、和平共處,也可能是通過不斷競爭(zheng) 、不斷革命引發對世界一輪又一輪的瓜分與(yu) 破壞。不容否認,17、18世紀的啟蒙運動為(wei) 人類開創新知,促進社會(hui) 的發展。與(yu) 此同時,啟蒙運動以來,人類社會(hui) 的迫害、災難以及戰爭(zheng) 並沒有顯著減少,反而呈現愈演愈烈之勢。

回到17世紀中葉,無論朝代如何改名換姓,知識階層想要改良社會(hui) ,尋找路徑,離不開對世界進展的關(guan) 注(從(cong) 曆算、輿圖、火炮等表層,到製度、思想、文化等深層),同時也離不開對自身傳(chuan) 統的尊重。尊重傳(chuan) 統並非盲從(cong) 傳(chuan) 統,而是在此基礎上理性地繼承傳(chuan) 統、厘革傳(chuan) 統,從(cong) 中開出新的生命。

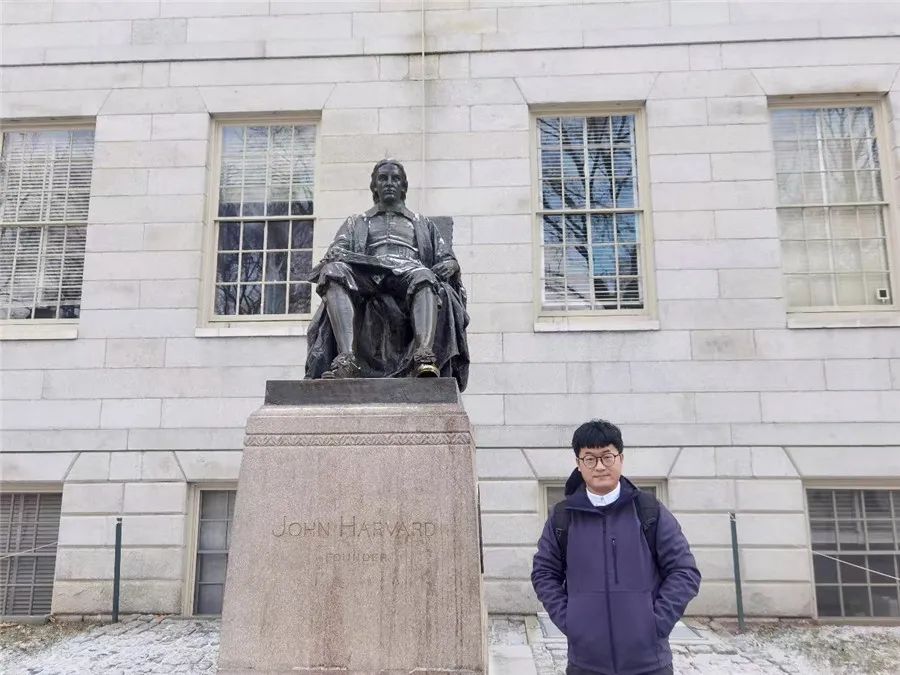

作者簡介:

揚州大學曆史係副教授陳士銀

陳士銀,清華大學曆史學博士,哈佛大學訪問學者,現任揚州大學曆史係副教授、碩士生導師,主要研究方向為(wei) 三禮學、明代禮製等。

發表相關(guan) 論文近20篇,出版著作6部,包括整理古籍《禮記析疑》《禮記陳氏集說補正》,編著《清華有禮:〈儀(yi) 禮〉複原研究工作紀事》(副主編),專(zhuan) 著《慧聚中華:中國思想版圖的十二座高峰》,代表作《搖曳的名分:明代禮製簡史》《王陽明的微笑:明代儒學簡史》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信