中新網北京1月31日電 (記者 孫自法)施普林格·自然旗下專(zhuan) 業(ye) 學術期刊《BMC生態學與(yu) 演化》(BMC Ecology& Evolution)1月31日在線發表一篇古生物學研究論文稱,研究人員通過對3種不同的南美洲獸(shou) 腳類恐龍的3個(ge) 化石樣本進行分析,結果表明獸(shou) 腳類恐龍(一類兩(liang) 足食肉恐龍)可能患有由關(guan) 節炎或先天性畸形等疾病引發的骨病。

這項研究發現為(wei) 獸(shou) 腳類恐龍非外傷(shang) 引起的病症提供了新證據,同時還表明,不同類型的獸(shou) 腳類恐龍可能因為(wei) 生活方式不同,而各有不同的易受傷(shang) 害和易患疾病。

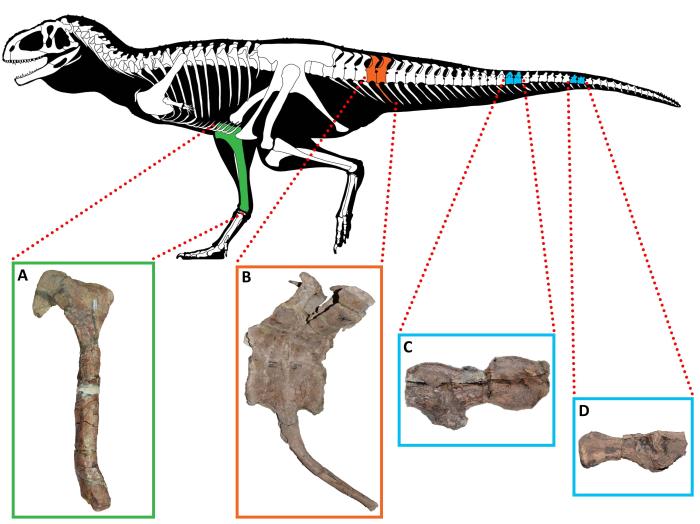

受病變影響的巴塔哥尼亞(ya) 阿貝力龍骨骼。A.柯氏基爾梅龍右脛骨內(nei) 側(ce) 視圖;B.加氏奧卡龍的第5和第6尾椎骨及第5脈弓左側(ce) 視圖;C和D為(wei) 迷霧齧王龍的中和後尾椎骨左側(ce) 視圖(圖片來自Ales)。施普林格·自然/供圖

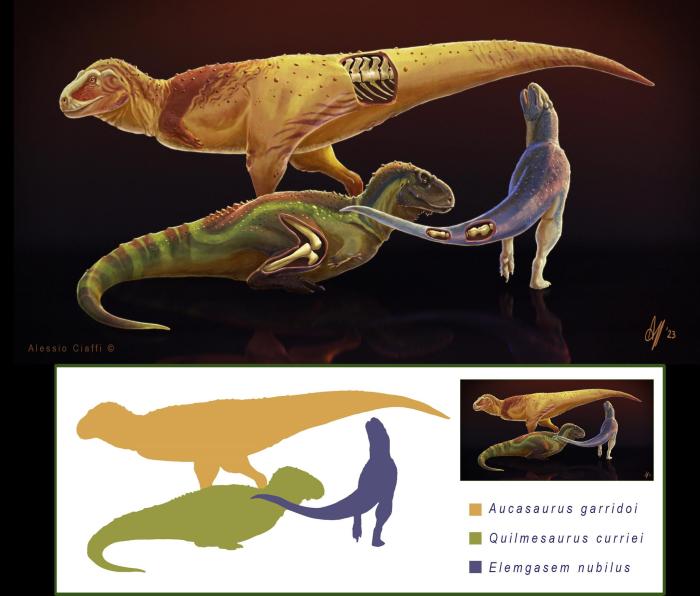

在本項研究中,論文第一作者兼通訊作者、香港中文大學和阿根廷國立內(nei) 格羅河大學Mattia A. Baiano與(yu) 同事及合作者一起,利用計算機斷層掃描(CT)和骨骼組織學分析,研究了3組獸(shou) 腳類恐龍的化石遺骸——分別來自加氏奧卡龍、迷霧齧王龍和柯氏基爾梅龍,它們(men) 均生活在白堊紀晚期(距今約9000萬(wan) 至7000萬(wan) 年前)的南美洲。3個(ge) 物種均為(wei) 阿貝力龍科的獸(shou) 腳類恐龍,這類恐龍的典型特征是前肢極短,頭骨深且有力並常生有冠、角等骨質裝飾部位。

論文作者介紹說,CT掃描顯示,加氏奧卡龍遺骸尾部的根部有兩(liang) 塊融合的脊椎骨,但沒有常見的病理特征,如骨刺(骨質增生)或病變,這種融合是個(ge) 體(ti) 孵化前就已形成的先天疾病;迷霧齧王龍樣本也在其尾部中段和近頂端處的兩(liang) 組椎骨中顯示出病變,有幾節椎骨彼此部分融合,並有骨質增生的跡象,這可能是一例炎症性關(guan) 節炎。

本項研究發現柯氏基爾梅龍樣本的脛骨有不規則骨形成的跡象,這是獸(shou) 腳類恐龍體(ti) 內(nei) 承重骨骼的一種罕見病症。對此,論文作者排除了感染的可能性,但無法確切給出導致這種病症的原因。

阿貝力龍病理學樣本。A.加氏奧卡龍(尾椎根部先天性病變) ;B.迷霧齧王龍(尾椎中段和頂端脊柱關(guan) 節病); C柯氏基爾梅龍(右脛骨可能有病變) (圖片來自Alessio Ciaffi)。施普林格·自然/供圖

論文作者還查閱了獸(shou) 腳類恐龍病理學的相關(guan) 文獻,發現不同種類的獸(shou) 腳類恐龍和不同傷(shang) 損、疾病之間的關(guan) 聯規律:阿貝力龍科獸(shou) 腳類恐龍與(yu) 骨骼炎症(骨髓炎)有正相關(guan) 關(guan) 係,表明感染在這些物種中相對常見。暴龍科恐龍遺骸與(yu) 骨折呈負相關(guan) ,但與(yu) 頭骨上的咬痕呈正相關(guan) ,表明這些物種常有打鬥等攻擊性行為(wei) 。不過,在異特龍科恐龍遺骸中觀察到的現象則正相反,高比例的骨折表明這些物種的生活方式是積極捕食。

論文作者總結認為(wei) ,綜合他們(men) 這些研究發現,可為(wei) 理解不同獸(shou) 腳類恐龍所麵臨(lin) 的疾病或傷(shang) 損提供新的見解。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信