中新社漳州4月6日電 題:《台灣通史》作者連橫祖地行

中新社記者 張金川

今年2月底,《台灣通史》(譯注本)中文簡體(ti) 版新書(shu) 發布會(hui) 在北京舉(ju) 行。《台灣通史》是台灣著名愛國詩人和史學家連橫所著的文言紀傳(chuan) 體(ti) 通史,首次完整記敘了台灣從(cong) 隋代至1895年被日本竊據期間共1290年的曆史,被國學大師章太炎讚為(wei) “民族精神之附,為(wei) 必傳(chuan) 之作”。

連橫,字雅堂,1878年出生於(yu) 台南,是中國國民黨(dang) 前主席連戰的祖父。其一生著作甚豐(feng) ,著有《台灣語典》《台灣詩乘》《台灣通史》等作品,有“台灣太史公”之譽。

圖為(wei) 位於(yu) 福建省漳州市龍海區榜山鎮長洲村馬崎社的連氏宗祠。 中新社記者 張金川 攝

近日,中新社記者走進連橫祖籍地福建省漳州市龍海區榜山鎮長洲村馬崎社,探尋海峽兩(liang) 岸一脈相承的曆史淵源和尋根省親(qin) 的交流故事,感受連橫及其後人“生根台灣、心懷大陸”,堅持民族大義(yi) ,守護中華文化的赤誠之心。

“生根台灣,心懷大陸”

馬崎連氏宗祠內(nei) 展示的“連戰尋根省親(qin) ”文圖資料顯示,1914年連橫在要求脫離日本國籍、恢複中國國籍的呈文中寫(xie) 道:“具呈人連雅堂,原籍福建龍溪鄉(xiang) 馬崎社……呈請許可複籍……”

連橫要求複籍的這份呈文及相關(guan) 文件,至今保存在中國第二曆史檔案館。呈文中的“福建龍溪鄉(xiang) 馬崎社”,就是現在的福建省漳州市龍海區榜山鎮長洲村馬崎社。字裏行間,可洞見這位台灣文化誌士摯熱的家國情懷。

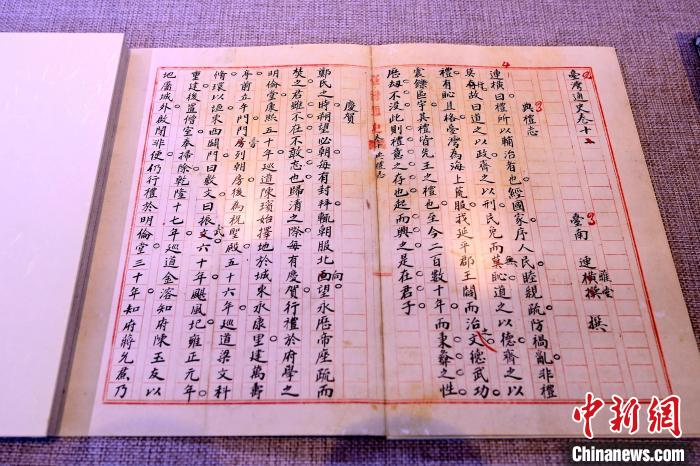

圖為(wei) 連橫《台灣通史》手稿殘卷影印本。 中新社記者 張金川 攝

在長達數十年的日據時期,連橫看到殖民者為(wei) 了泯滅台灣人民的民族意識,竭力棄毀台灣的曆史文獻,有意偽(wei) 造虛假的曆史愚弄當地民眾(zhong) 。他秉持“國可滅而史不可滅”的古訓,懷著“生根台灣,心懷大陸”的愛國情懷,曆經10餘(yu) 年最終撰寫(xie) 了共88篇60萬(wan) 餘(yu) 言的《台灣通史》。

誠如連戰在致《台灣通史》(譯注本)中文簡體(ti) 版新書(shu) 發布會(hui) 的賀信中所言,先祖連橫先生所著《台灣通史》,體(ti) 現兩(liang) 岸一脈相傳(chuan) 的曆史淵源,承載對家鄉(xiang) 台灣的深厚感情,與(yu) 維護中華民族精神的畢生心誌。

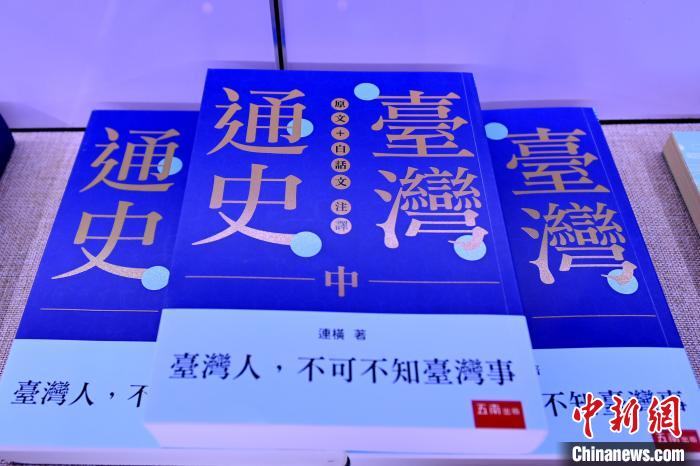

不同版本的《台灣通史》展陳在福建省連橫文化研究院內(nei) ,引人注目。 中新社記者 張金川 攝

1920年11月至1921年4月,《台灣通史》分三冊(ce) 在台灣出版。此後百餘(yu) 年間,這部史學著作共有十幾種版本在海峽兩(liang) 岸廣為(wei) 流傳(chuan) ,為(wei) 今天全麵真實地了解曆史、考究兩(liang) 岸關(guan) 係提供了重要的曆史資料。

受邀參加《台灣通史》(譯注本)中文簡體(ti) 版新書(shu) 發布會(hui) 的連氏宗親(qin) 代表連明富認為(wei) ,《台灣通史》是一部閃爍著愛國主義(yi) 光輝的史著,連橫將對台灣的深厚情感融進書(shu) 中,將發生在台灣這塊土地上的真實曆史與(yu) 中華民族精神都寫(xie) 進書(shu) 中。

日據時期日本侵略者在台灣加緊推進“皇民化”運動,禁止台灣同胞使用中文和閩南話。連橫憂心閩南話在台灣因此消失,用了三年時間,整理出四卷《台灣語典》,收錄1176條詞目。他在自序中寫(xie) 道,“台灣之語傳(chuan) 自漳泉,而漳泉之語傳(chuan) 自中國”,具體(ti) 剖析了台灣語源,確信兩(liang) 岸“同根同源,不可分割”。

1931年“九一八事變”發生後,連橫把獨子連震東(dong) 送回大陸工作,臨(lin) 行誡之曰:“欲求台灣之解放,須先建設祖國。餘(yu) 為(wei) 保存台灣文獻,故不得不忍居此地。汝今已畢業(ye) ,且諳國文,應回祖國效命。”1933年,連橫攜家眷返回大陸,定居上海,直至1936年6月病逝。

“爺爺呀,我回來了”

連橫一生8次回大陸,但在動蕩年代,終其一生難以回到祖籍地。2006年4月,連戰受馬崎連氏宗親(qin) 邀請,攜妻子、兒(er) 女首次回鄉(xiang) 尋根祭祖。

福建省漳州市連氏宗親(qin) 聯誼會(hui) 會(hui) 長連惠南在馬崎連氏宗祠內(nei) 向記者講起連戰回鄉(xiang) 尋根省親(qin) 時的情景。 中新社記者 張金川 攝

“他很動情地說‘爺爺呀,我回來了,我終於(yu) 回來了’,我們(men) 在現場都非常感動。”回想起連戰回鄉(xiang) 尋根省親(qin) 時的真情告白,漳州市連氏宗親(qin) 聯誼會(hui) 會(hui) 長連惠南感慨不已。

“來到祖地馬崎,讓我很感動,這裏有祖先奮鬥與(yu) 走過的足跡”“我的祖先連興(xing) 位公就是從(cong) 這裏搬遷到台灣府台灣縣寧南坊馬兵營”“這說明兩(liang) 岸根同宗,血同源”……在馬崎連氏宗祠前,連戰用閩南語自報家門、表明身世,鄉(xiang) 音親(qin) 切,流露深情。

宗祠內(nei) 展示的文圖資料,記述了兩(liang) 岸宗親(qin) 交往交流的血脈親(qin) 情。連惠南告訴記者,那次祭祖儀(yi) 式後,連戰為(wei) 祖地宗祠題詞“明心見性,垂教後嗣,積善福世,上繼祖德”。

宗祠門口,“馬崎連氏宗祠思成堂”牌匾高懸,這是2013年連戰親(qin) 筆題寫(xie) 的。至今,連戰題贈的墨寶仍保存在宗祠內(nei) 。

在馬崎連氏宗祠,2013年連戰親(qin) 筆題寫(xie) 的“馬崎連氏宗祠思成堂”牌匾仍高懸。 中新社記者 張金川 攝

據馬崎連氏宗親(qin) 介紹,連戰祖籍地在龍海區榜山鎮長洲村馬崎社有據可查。連橫在手稿《台南連氏家乘》中提到的“福建漳州府龍溪縣馬鬆關(guan) 馬崎社二十七都”,即現在的榜山鎮長洲村馬崎社。2006年重修的《馬崎連氏族譜》,首次把連戰家族在台灣的“台南馬兵營連氏世係圖”收入。

2016年4月8日,時值連戰回鄉(xiang) 祭祖十周年,海峽兩(liang) 岸300多名連氏宗親(qin) 相聚馬崎,話桑梓、敘鄉(xiang) 誼。此次,連戰雖無暇回來,仍為(wei) 家鄉(xiang) 寫(xie) 下“弘揚宗誼”的題詞,並托人帶到漳州。

“連戰回鄉(xiang) 祭祖後,漳州與(yu) 台灣的連氏宗親(qin) 交往越來越密切。”連惠南說,每年都有漳州的連氏宗親(qin) 去台灣,台灣的連氏宗親(qin) 也經常來尋根問祖、旅遊觀光、交流聯誼。

連橫文化連兩(liang) 岸

在福建,連橫文化研究院、連橫書(shu) 畫院已相繼成立,致力於(yu) 連橫生平、思想、著作等方麵的學術研究,以及與(yu) 台灣各界的互動,傳(chuan) 承連橫愛國精神,深化兩(liang) 岸民間文化交流,弘揚中華傳(chuan) 統文化,促進兩(liang) 岸關(guan) 係和平發展。

福建省連橫文化研究院理事長連明富向參觀者介紹連橫文化。 中新社記者 張金川 攝

2023年5月,福建省連橫文化研究院舉(ju) 辦以“兩(liang) 岸同根、閩台一家”為(wei) 主題的閩台文化交流座談會(hui) ,連戰次子連勝武率團出席。

多年來,福建省連橫文化研究院連續舉(ju) 辦紀念連橫先生誕辰140周年、紀念《台灣通史》出版100周年等係列活動,現已成為(wei) “福建省對台交流基地”“兩(liang) 岸關(guan) 係和平發展協同創新中心教學實踐基地”和“兩(liang) 岸青少年研學基地”。

在福建省連橫文化研究院院長連心豪看來,兩(liang) 岸無論是曆史,還是血肉,都是連在一起的。

台灣連震東(dong) 先生文教基金會(hui) 出版的《台灣通史》白話文版本。 中新社記者 張金川 攝

麵對民進黨(dang) 不斷推動“去中國化”“台獨”教育,連橫曾孫女連惠心說:“把《台灣通史》翻成白話文更便於(yu) 大眾(zhong) 閱讀傳(chuan) 播,很有必要也十分重要。我們(men) 要堅持做下去,力求把中國曆史完整地交給下一代。”

“拔劍狂歌試鹿泉,延平霸業(ye) 委荒煙。揮戈再拓田橫島,擊楫齊追祖逖船。眼看群雄張國力,心期吾黨(dang) 振民權。西鄉(xiang) 月照風猶昨,天下興(xing) 亡任仔肩。”站在福建省連橫文化研究院展館的連橫半身銅像前,研究連橫文化十多年的連明富手指銅像後背景牆上的詩句說,這首詩是連橫在鼓浪嶼島上當年鄭成功為(wei) 屯兵而鑿的“鹿泉”旁所作,充分展現他以天下興(xing) 亡為(wei) 己任的豪情壯誌。

連橫一生崇拜鄭成功,在廈門時流連於(yu) 鄭成功遺跡間,寫(xie) 下了《重過怡園晤林景商》《萬(wan) 石岩》《鷺江秋感》等不少詩篇。連明富說,詩中引經據典,傳(chuan) 達出的強烈愛國情操,和鄭成功的愛國主義(yi) 精神一脈相承。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信