中新社北京4月8日電 題:關(guan) 乎人類存續,文明對話或衝(chong) 突?

——專(zhuan) 訪著名思想家、北京大學高等人文研究院院長杜維明

作者 徐皇冠

“文明對話還是衝(chong) 突,是世界正在麵臨(lin) 的重大選擇。這不僅(jin) 是文化間的選擇,更是關(guan) 乎人類存續的選擇。”北京大學高等人文研究院院長杜維明如是說。

日前,身兼哈佛大學亞(ya) 洲中心資深研究員、美國人文與(yu) 科學院院士、國際哲學學院院士的杜維明在美國加州伯克利的寓所接受中新社“東(dong) 西問”視頻連線訪問,就文明對話、中華文明及中美關(guan) 係等議題進行了回應。

視頻:【東(dong) 西問】杜維明:對話或衝(chong) 突?文明未來發展之路何在來源:中國新聞網

現將訪談實錄摘要如下:

軸心時代與(yu) 文明對話

中新社記者:您一直倡導並積極推動文明對話,在當代,我們(men) 如何超越軸心時代(Axial Age Civilization),展開新一輪的文明對話?

杜維明:“軸心時代”由德國思想家卡爾·雅斯貝爾斯提出,所指大約在公元前800年至前200年之間。他認為(wei) ,這是人類文明發展過程中,一個(ge) 波瀾壯闊、至關(guan) 重要的時代,因而用了“軸心”這樣一個(ge) 機械性的詞匯來描述。

在“軸心時代”,全球有至少四大文明,包括猶太基督教文明、印度文明、希臘文明和中華儒家文明,都發揮了很大影響。從(cong) 事學術研究,特別是比較文化學研究的學者們(men) ,認為(wei) 這種精神——主要的文明同時出現、互相交融、互相影響的時代——意味著人類文明的多樣性、多元性和包容性,這不是單向或非東(dong) 即西的,而是一種東(dong) 西南北都包括在內(nei) 的特殊精神。

日前,杜維明先生在美國加州伯克利耕心墩(Kensington, CA)寓所接受中新社“東(dong) 西問”視頻連線訪問。崔楠 攝

“軸心時代”的理念,給了人們(men) 一種多元傾(qing) 向的、非常寬廣的哲學思路,代表了人類大家庭的一種共同願景,當然這中間有辯難、討論乃至矛盾衝(chong) 突,並在此基礎上能夠發展出一個(ge) 共同價(jia) 值。我從(cong) 事儒學研究,特別重視儒學在中國文化中間——它本身就是一個(ge) 多元多樣的文化——所起的作用,也希望走出一條能夠多元開放的、包容各種不同人文價(jia) 值的思路。

中新社記者:您認為(wei) 在當代世界,推進不同文明間的對話,最重要的是什麽(me) ?我們(men) 應該如何去克服其中的障礙?

杜維明:現在大家擔心,對話的空間被壓縮,開展對話的可能性減少。我們(men) 一般理解,假如人類文明發展是多元的,即使從(cong) 軸心文明看來,至少有四種不同的文明,那麽(me) 現代化視域下,將來人類文明的走向應該是多元多樣的。即除了軸心文明所代表的幾大文明,各種不同的原住民文明,乃至世界其他地區,比如非洲所代表的文明,都屬於(yu) 人類的共同遺產(chan) ,這些遺產(chan) 需要交融和溝通。

人工智能等科技,極大擴展了溝通速度、溝通幅度、溝通深度,這是以前人類文明沒有出現過的情況。因為(wei) 溝通的方式增加,大家互相交融的可能性、互學互鑒的可能性就越來越大。所以,文明對話,必然成為(wei) 人類進一步發展不能夠忽視、不能夠掉以輕心的一個(ge) 寬廣道路。

2014年杜維明先生應羅斯柴爾德基金會(hui) 羅斯柴爾德主席的邀請,在倫(lun) 敦皇家藝術學院舉(ju) 辦了一場有關(guan) 文明對話和多元文明的演講,慶祝亨利·基辛格博士的九十歲生日。受訪者供圖

在現階段,文明衝(chong) 突與(yu) 文明對話,至少從(cong) 表麵上看,是一種矛盾的情況。怎樣能夠把對話的空間、廣度、深度擴大,能夠減少對矛盾和衝(chong) 突所發生各種不同的障礙禍害,無論對人文學是否有興(xing) 趣,都是我們(men) 必須關(guan) 注的大課題。

2024年3月15日,中國現代舞詩劇《詩憶東(dong) 坡》亮相美國紐約林肯中心大衛·寇克劇院。王帆 攝

中新社記者:您如何看待文明衝(chong) 突論?

杜維明:文明衝(chong) 突論是塞繆爾·亨廷頓(Samuel Huntington)提出來的。背景源於(yu) 最近50年一度影響很大的思路,認為(wei) 現代化不是一個(ge) 多元化(pluralism),而是一個(ge) 單元、單向發展(unidirectional)、是一個(ge) 階段性的過程。因此,世界可以分成極度現代、近乎現代或者走向現代等階段,現代化隻有唯一的一條路,就是我們(men) 大家都熟悉的“西化”。在中國現代化的過程中,西化派事實上影響極大。像福山(Francis Fukuyama)曾經講過“曆史終結”的觀點,認為(wei) 人類文明發展到二戰後,直到西方文明,特別美國文明興(xing) 起以來,世界逐漸隻受一種文明力量的影響,而其他文明都受到了各種不同的幹擾。

亨廷頓1993年提出了文明衝(chong) 突論,說我們(men) 不要忘了,人類有文明有對話的可能性,有對話的期待,但是文明之間的衝(chong) 突特別厲害。他是以基督教和伊斯蘭(lan) 教所代表的不同文明、所代表不同的取向而提出的擔憂。文明衝(chong) 突提出後,影響非常廣泛,大家都認為(wei) 是一個(ge) 大問題。我在哈佛時和亨廷頓有過一些交往,他關(guan) 於(yu) 文明衝(chong) 突的工作坊(seminar)都邀我參加。當時我很明確地指出,假如說存在文明衝(chong) 突的風險——不僅(jin) 是基督教和伊斯蘭(lan) 教,還有各種類型的衝(chong) 突——對話就成為(wei) 必要。這一觀點,和亨廷頓晚年所提出的基本看法是比較相合的。正是因為(wei) 衝(chong) 突是矛盾的、是危險的,所以要發展出對話的機製。我基本上是希望,從(cong) 矛盾衝(chong) 突和文明衝(chong) 突的陷阱裏跳出來,能夠在一種平等互惠、和平共榮的心態上進行文明對話。

中華文化與(yu) 世界文明

中新社記者:您認為(wei) ,當代中國應該重點挖掘中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化中的哪些價(jia) 值?

杜維明:中華文化是一個(ge) 開放的、學習(xi) 的文明,在此之上,向各個(ge) 不同的文明互相借鑒,不是一個(ge) 對外衝(chong) 突、對外侵略的文明,而是一個(ge) 兼容並包的文明。以中華文化觀之,我們(men) 要通過各種不同的渠道擴大視域(vision),拓展對自然、對人文世界的認識,然後逐漸通過和平共存,大家互相交融(fusion),並在此基礎上有所發展。所以,中華民族從(cong) 遠古以來,有非常深刻的一個(ge) 背景,就是交融。它是學習(xi) 的文明,更是一個(ge) 交融的文明。因而,它也是一個(ge) 對話的,一個(ge) 能通過對話來互相借鑒,互相發展的文明。

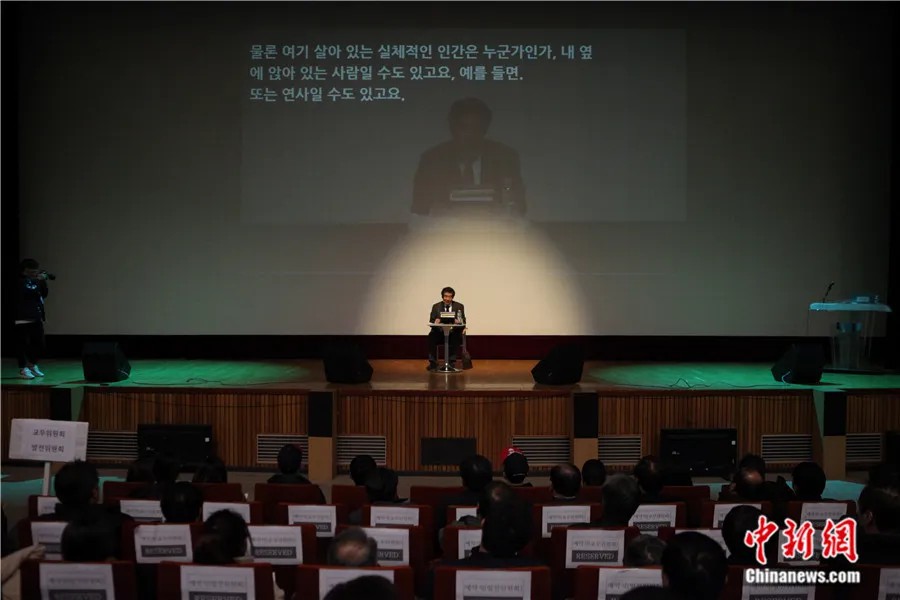

杜維明先生以《儒家智慧之於(yu) 人類未來》為(wei) 題主講2017韓國崇實大學“崇實校長講座”。受訪者供圖

中華文化涵藏著一種深刻的思想,就是“和而不同”。它為(wei) 我們(men) 通過自我反思、自我理解、自我認識,以至於(yu) 自我批判而吸納、融匯、影響其他文明提供了豐(feng) 富的資源。因此,中華文明所代表的,及至後來東(dong) 亞(ya) 文明所代表的儒家文化圈,是一種和諧的、兼容並包的理想。它能夠逐漸從(cong) 少到多,從(cong) 薄弱到豐(feng) 富,擴展它的視域,同時,也能夠發展這個(ge) 文明內(nei) 含的各種不同潛能。因此,中華文明,在和諧共存的漸進過程中,開顯人類的智慧、發展人類的價(jia) 值而得以不斷豐(feng) 富,是一個(ge) 兼容並包的大文明。

中新社記者:如何看待“兼容並包”思想對當今世界的意義(yi) ?

杜維明:兼容並包,是當今世界所需要的。我想無論哪一個(ge) 文明,都應有這種自覺。但糟糕的是,現階段的發展過程中,蔓延各處的是單向主義(yi) ,這是一種宰製性文化策略,而非包容性的文化策略,但卻在各個(ge) 不同的地區起到非常重大的影響。

中美關(guan) 係與(yu) 和而不同

中新社記者:我們(men) 應如何從(cong) “兼容並包”的視角看待當下的中美關(guan) 係?

杜維明:對世界文明的塑造,當前有很多大國參與(yu) 其中,以中國、美國作為(wei) 代表。

2024年3月20日,美國華盛頓州中學生代表團應邀參訪北大附中。易海菲 攝

一般的期待,中美應在最基本的和平共存的基礎上,要互相兼容並包,能夠達到互學互鑒的形態。在相當長的一段時間,這都是必須走的一條路,絕對沒有理由拒絕。因為(wei) ,這是生存的問題、是存活的問題,是一個(ge) 人類文明是否能夠達到平衡、協和萬(wan) 邦的問題。

這幾十年來,大家都有一種明確的理解,就是要避免核戰、避免這種對人類的極具殺傷(shang) 力的暴力。我想,這中間除了核戰以外,氣候變化以及大自然受人文因素影響而造成的各種災害,都是我們(men) 現在麵臨(lin) 的重大問題。在此前提下,中美更應思考,如何互相聯係,互相連接。

2024年1月9日,中美青年乒乓球交流活動在國際乒乓球聯合會(hui) 博物館(上海)舉(ju) 行,賽後中美青年共同合影。張亨偉(wei) 攝

現在我們(men) 麵臨(lin) 一個(ge) 重大的選擇,這不僅(jin) 是文化與(yu) 文化之間的選擇,事實上是關(guan) 乎人類能否繼續生存下去的選擇——選擇文明對話,還是選擇文明衝(chong) 突。很多人認為(wei) ,文明對話是一個(ge) 過分樂(le) 觀、膚淺幼稚的想法,因為(wei) 現實世界中,“弱肉強食”在曆史上一再重演。

我們(men) 也了解到,像天下、以天下為(wei) 一家這種觀念的出現,像儒學、從(cong) 朱熹特別突出《大學》的“大學之道,在明明德、在親(qin) 民、在止於(yu) 至善”的最基本的天下觀念,從(cong) 個(ge) 人的修身到齊家治國平天下,逐漸向更寬廣的人文關(guan) 係而拓展,從(cong) 這一種根深蒂固的思維出發,是人類能夠自救、能夠發展的不可或缺的道路。現在這一條大路,受到了極大的衝(chong) 擊,這是非常使人覺得憂慮和悲哀的情況。

這種衝(chong) 突,事實上不僅(jin) 是觀念,而是一種從(cong) 倫(lun) 常日用開始,到極高明而道中庸的踐履。如何能走上極高明而道中庸的一條和諧、和平的道路,這是不可或缺的辦法。

現在我感覺到,中美在文明方麵的矛盾衝(chong) 突,假如得不到解決(jue) ,而隻是單純在貿易、軍(jun) 事和其他的物質精神上麵進行博弈,那麽(me) 二者間的緊張、矛盾、衝(chong) 突還會(hui) 持續發酵、繼續升溫,而這也是中美之間最大的風險所在。

學以成人與(yu) 人類未來

中新社記者:科技革新關(guan) 涉文明發展。您認為(wei) AI對人類文明的發展會(hui) 產(chan) 生什麽(me) 樣的影響?

杜維明:人工智能的發展,對人類社會(hui) 的各個(ge) 方麵,影響越來越大,觸及的範圍越來越廣。

2024年3月14日,在上海舉(ju) 辦的中國家電及消費電子博覽會(hui) 上,多款AI高科技人形家庭機器人亮相。陳玉宇 攝

最明顯的,圖書(shu) 是人類文明的載體(ti) ,自“軸心文明”以來,人類共同智慧以文本的形式記錄和匯集,並凝聚為(wei) 各種經典中,在一代代的傳(chuan) 承中不斷豐(feng) 富和累積,以至今天。人工智能帶來的一個(ge) 明顯挑戰是,圖書(shu) 不再是保存人類智慧、保存人類價(jia) 值的唯一方式。

人工智能的出現,一方麵,可能會(hui) 對人類智慧的傳(chuan) 承和擴展方式造成重大影響;另一方麵,也使得如何“學做人”,即“何為(wei) 人”“人的意義(yi) ”等問題,更加凸顯。

中華民族在人類集體(ti) 智慧的積累過程中,曾做出極大貢獻,在人工智能時代,也必有更大貢獻。因而,人工智能,也是21世紀人文學應考慮的最重要問題之一。

中新社記者:現在關(guan) 心、關(guan) 注、研究中華文明的人越來越多。作為(wei) 文明研究大家,您有什麽(me) 心得可以分享?

2016年杜維明先生在其夫人及親(qin) 屬的支持下,將個(ge) 人所藏全部文獻資料及其他藏品等約1萬(wan) 5千餘(yu) 冊(ce) (件)無償(chang) 捐贈給北大圖書(shu) 館。受訪者供圖

杜維明:我們(men) 現在所麵臨(lin) 的,即使是眼前的事情,都十分錯綜複雜。極少數人掌握了太多資源,整個(ge) 人類文明陷在一種割裂、分歧、矛盾、衝(chong) 突的心境之下。一方麵,物質發展在人類文明中,有太多值得大家欣慰、喜悅、引以為(wei) 傲的進步。但是,關(guan) 於(yu) 人的進一步的發展的課題,也變得日益緊迫。2018年,在北京召開了第24屆世界哲學大會(hui) ,我們(men) 把“學以成人(Learning to Be Human)”作為(wei) 主題,也正是用意所在。何為(wei) 人,如何學做人,進而言之,將問題展開,個(ge) 人的身體(ti) 、心知、靈覺與(yu) 神明如何融會(hui) 貫通,人與(yu) 人之間如何通過家庭、社會(hui) 、國家和世界形成健康的互動,人類和自然如何取得持久的和諧,人心與(yu) 天道如何相輔相成,這四個(ge) 方麵,都是我們(men) 必須共同考慮的課題。

最後,感謝你的提問,這些問題對我有很大的啟發、也是一種鼓勵。謝謝!(完)

受訪者簡介:

杜維明,1940年2月生於(yu) 昆明,全球範圍內(nei) 最具影響力的思想家之一,構建或發展了“儒學第三期”“文化中國”“啟蒙反思”“文明對話” “精神人文主義(yi) ”等論域。

現任北京大學高等人文研究院院長、美國人文與(yu) 科學院院士(1988年榮任)、國際哲學學院院士、台“中研院”院士、世界哲學聯合會(hui) (FISP)第一副主席。曾任哈佛宗教委員會(hui) 主席、哈佛燕京學社社長(1996-2008)、第24屆世界哲學大會(hui) 學術委員會(hui) 主席。

代表作品:《行動中的新儒家思想:青年王陽明》《中庸洞見》《仁與(yu) 修身》《儒家思想:以創造轉化為(wei) 自我認同》《道、學、政》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信