兩部門製定並印發《猴痘防控方案》

央視網消息:據“國家疾控局”微信公眾(zhong) 號消息,國家疾控局、國家衛生健康委製定並印發《猴痘防控方案》,其中提出,堅持“預防為(wei) 主、防治結合、精準防控、快速處置”原則,落實“早發現、早報告、早隔離、早治療”措施。全文如下:

猴痘防控方案

猴痘是由猴痘病毒(Mpox virus,MPXV)感染所致的一種人獸(shou) 共患病。2022年9月,我國報告首例猴痘輸入病例。2023年6月以來,我國多個(ge) 省份先後報告多例猴痘病例,引發新增本土續發疫情和隱匿傳(chuan) 播的風險較高。為(wei) 指導各地科學精準做好猴痘防控工作,切實維護人民群眾(zhong) 身體(ti) 健康,製定本方案。

一、總體(ti) 要求

堅持“預防為(wei) 主、防治結合、精準防控、快速處置”原則,落實“早發現、早報告、早隔離、早治療”措施。開展醫療機構、重點人群、入境人員和重點場所等多渠道監測。加強疫情分析與(yu) 風險研判,有針對性地開展重點人群健康教育和綜合幹預。落實病例隔離治療、流行病學調查和密切接觸者追蹤管理等措施。堅持發現一起、控製一起,及時阻斷疫情傳(chuan) 播。

二、疾病特征

(一)病原學特征。

猴痘病毒屬於(yu) 痘病毒科正痘病毒屬,為(wei) 基因組全長約197kb的雙鏈DNA病毒。1958年首次在猴子中發現該病毒。1970年在剛果民主共和國一名疑似天花患者的標本中首次分離到猴痘病毒,為(wei) 首例確診的人類猴痘病例。

猴痘病毒分為(wei) 兩(liang) 個(ge) 進化分支:(1)分支I,曾稱為(wei) 中非分支或剛果盆地分支;(2)分支II,曾稱為(wei) 西非分支,進一步分為(wei) IIa和IIb分支。其中引發2022年全球非地方性流行區猴痘暴發疫情的毒株為(wei) IIb分支。IIb分支目前已出現較多亞(ya) 分支,包括A.1、A.2和B.1等亞(ya) 分支,2022年9月我國報告首例輸入性猴痘病例以來,各地報送中國疾控中心病毒病所的毒株序列均屬於(yu) IIb分支。

猴痘病毒耐幹燥和低溫,在痂皮、土壤和衣物、床上用品等物體(ti) 表麵可生存數月。該病毒對熱敏感,加熱至56℃30分鍾或60℃10分鍾即可滅活。75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸等常用消毒劑及紫外線可有效滅活病毒,對過氧化氫、次氯酸鈉、戊二醛、鄰苯二甲醛等敏感。

(二)流行病學特征。

1.傳(chuan) 染源。猴痘病毒的宿主尚不明確,目前認為(wei) 非洲齧齒類動物(非洲鬆鼠、樹鬆鼠、岡(gang) 比亞(ya) 袋鼠、睡鼠等)可能為(wei) 其自然宿主。傳(chuan) 染源包括猴痘病例及感染的齧齒類動物、猴和猿等靈長類動物。

2.傳(chuan) 播途徑。猴痘病毒主要經黏膜和破損皮膚侵入人體(ti) ,主要通過直接接觸病例的病變皮膚或黏膜傳(chuan) 播,亦可通過接觸被病毒汙染的物品、長時間近距離吸入病例呼吸道飛沫傳(chuan) 播,接觸感染動物的呼吸道分泌物、病變滲出物、血液及其它體(ti) 液,或被感染動物咬傷(shang) 、抓傷(shang) 感染傳(chuan) 播。

3.易感人群。人群普遍易感。接種過天花疫苗對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力。

4.疫情特征。2021年以前的猴痘疫情主要在中非和西非地區呈地方性流行,主要通過接觸感染動物傳(chuan) 播,所引發的人傳(chuan) 人疫情傳(chuan) 播鏈較短,主要為(wei) 兒(er) 童及青壯年的散發病例及聚集性疫情,通過家庭或旅行方式偶爾播散至其他國家和地區。2022年5月以來全球多國暴發的疫情主要在男男性行為(wei) 人群(Men who have sex with men,簡稱MSM,指與(yu) 同性發生性行為(wei) 的男性)中經性接觸傳(chuan) 播,大部分病例為(wei) 青壯年男性,通過大型聚會(hui) 以及後續在社區的MSM擴散,並傳(chuan) 播至全球多個(ge) 國家和地區。

(三)臨(lin) 床特征。

1.潛伏期:5-21天,多為(wei) 6-13天。

2.傳(chuan) 染期:病例出現症狀後至皮疹結痂自然脫落並形成新皮膚前具有傳(chuan) 染性。有調查提示一些病例可能在出現症狀前1-4天存在傳(chuan) 染性。

3.早期症狀:可出現發熱、頭痛、背痛、肌痛和淋巴結腫大等。

4.皮疹和黏膜疹:通常在熱退後出現,有些病例可出現在全身症狀之前。皮疹發生常經過斑疹、丘疹、水皰、膿皰、結痂至痂皮脫落幾個(ge) 階段,不同形態皮疹可同時存在,可伴有明顯癢感和疼痛。可累及口腔咽喉黏膜、肛門、生殖器、結膜和角膜等。痂皮脫落後可遺留紅斑或色素沉著甚至瘢痕,瘢痕持續時間可長達數年。

5.病程及嚴(yan) 重程度。猴痘病程約2—4周,免疫力低下患者的病程可能較長。猴痘為(wei) 自限性疾病,大多數病例症狀會(hui) 自行消失,也有重症和死亡發生,主要為(wei) 兒(er) 童、孕婦和免疫力低下人群。

2022年以來全球多國猴痘暴發疫情中,大多數病例臨(lin) 床表現較輕,部分病例無全身症狀,皮疹僅(jin) 限於(yu) 生殖器、肛門直腸黏膜部位,死亡病例主要為(wei) 未得到治療的艾滋病病毒感染者等免疫力低下人群。2022年以來全球非地方性流行區病例的病死率約為(wei) 0.1%。

三、宣傳(chuan) 教育與(yu) 幹預

針對重點人群、出入境人員和一般人群等不同人群分類開展宣傳(chuan) 教育,有針對性地加強不同人群的自我防範意識和個(ge) 人防護措施,積極配合做好防控工作。

(一)重點人群。各地衛生健康與(yu) 疾控部門聯合相關(guan) 社會(hui) 組織,充分借鑒艾滋病防治綜合幹預經驗和服務模式,在MSM經常出入的酒吧、會(hui) 所、浴池等重點活動場所,開展同伴教育。借助大眾(zhong) 媒體(ti) 、MSM社交網站等互聯網平台,開展猴痘防控知識宣傳(chuan) 教育,提高重點人群防範意識,減少高危行為(wei) ,引導有可疑接觸史者自覺做好自我健康監測,增強主動就診意識。

重點人群宣傳(chuan) 幹預要求詳見附件1《重點人群宣傳(chuan) 幹預指南》。

(二)出入境人員。通過發放宣傳(chuan) 資料等形式,加強出入境人員猴痘防控知識宣傳(chuan) 教育。提醒出境人員關(guan) 注目的地國家和地區猴痘疫情信息,不接觸猴痘樣症狀者及齧齒類、靈長類等動物。提醒來自猴痘疫情報告國家和地區的人員,如在境外有可疑接觸史,入境後21天內(nei) 應做好自我健康監測,避免與(yu) 他人發生密切接觸,一旦出現發熱、皮疹、淋巴結腫大等猴痘樣症狀,應主動就診並如實報告流行病學史。

(三)一般人群。各地充分發揮新媒體(ti) 以及廣播、電視、報紙等傳(chuan) 統媒體(ti) 作用,開展猴痘防控知識宣傳(chuan) 教育,提高公眾(zhong) 科學防範意識。

四、疫情監測和報告

(一)監測病例定義(yi) 。

1.猴痘樣症狀者。不明原因急性皮疹(麵部或口腔黏膜、四肢、生殖器或會(hui) 陰、肛周等部位),伴發熱(>37.3℃)或淋巴結腫大者。

2.疑似病例。猴痘樣症狀者,發病前21天內(nei) 具備以下流行病學史中的任何一項:(1)有猴痘病例報告地區旅居史;(2)有猴痘確診病例或疑似病例接觸史;(3)有同性性行為(wei) ,或性伴有同性性行為(wei) 史;(4)有地方性流行區可疑動物接觸史。

3.確診病例。猴痘樣症狀者、疑似病例及密切接觸者,經實驗室檢測猴痘病毒核酸陽性或病毒分離陽性者。

(二)多渠道監測。

1.醫療機構監測。各級各類醫療機構要開展猴痘樣症狀監測,尤其是皮膚(性病)科、肛腸科、艾滋病自願谘詢檢測門診等要重點關(guan) 注猴痘樣症狀者。發現猴痘樣症狀者,應主動詢問流行病學史,記錄患者現住址及聯係方式,采集標本送疾控機構進行猴痘核酸檢測。具備猴痘病毒檢測能力及猴痘病毒實驗活動資質的醫療機構也可開展檢測。

2.重點人群監測。各級各類醫療機構、疾控機構在對MSM等重點人群開展診療或檢測谘詢服務時,應主動詢問是否有猴痘樣症狀及其可疑接觸史。如發現猴痘樣症狀者和疑似病例,應及時采集標本進行猴痘病毒核酸檢測。

3.入境人員監測。海關(guan) 收到猴痘相關(guan) 異常健康申報或檢疫發現有猴痘樣症狀的入境人員,應及時進行標本采集和核酸檢測,並發放《就診方便卡》,要求其盡快就診;對於(yu) 核酸檢測陽性者,將相關(guan) 信息通報轄區疾控機構,由相關(guan) 部門進一步調查處置。

4.重點場所汙水監測。有條件的地區可根據當地疫情形勢,經評估對MSM經常出入的酒吧、會(hui) 所、浴池等重點活動場所開展汙水監測。

(三)病例報告。

相關(guan) 醫療機構根據臨(lin) 床表現、流行病學和實驗室檢測結果,及時對患者進行診斷。

診斷的疑似病例和確診病例應於(yu) 24小時內(nei) 通過中國疾病預防控製信息係統的監測報告管理模塊進行網絡直報。如為(wei) 境外輸入病例需填寫(xie) 輸入來源國家或地區。不具備網絡直報條件的醫療衛生機構,需在規定時限內(nei) 將傳(chuan) 染病報告卡信息報告屬地鄉(xiang) 鎮衛生院、社區衛生服務中心或縣級疾控機構進行網絡報告,同時傳(chuan) 真或寄送傳(chuan) 染病報告卡至代報單位。負責病例網絡直報的醫療衛生機構,要根據實驗室檢測結果、流調進展及時對病例信息進行複核、訂正。

各縣(市、區)出現首例猴痘確診病例或者2例及以上存在流行病學關(guan) 聯的確診病例,應當在2小時內(nei) 通過突發公共衛生事件報告管理信息係統報告,事件級別選擇“未分級”。

五、疫情處置

(一)病例管理。

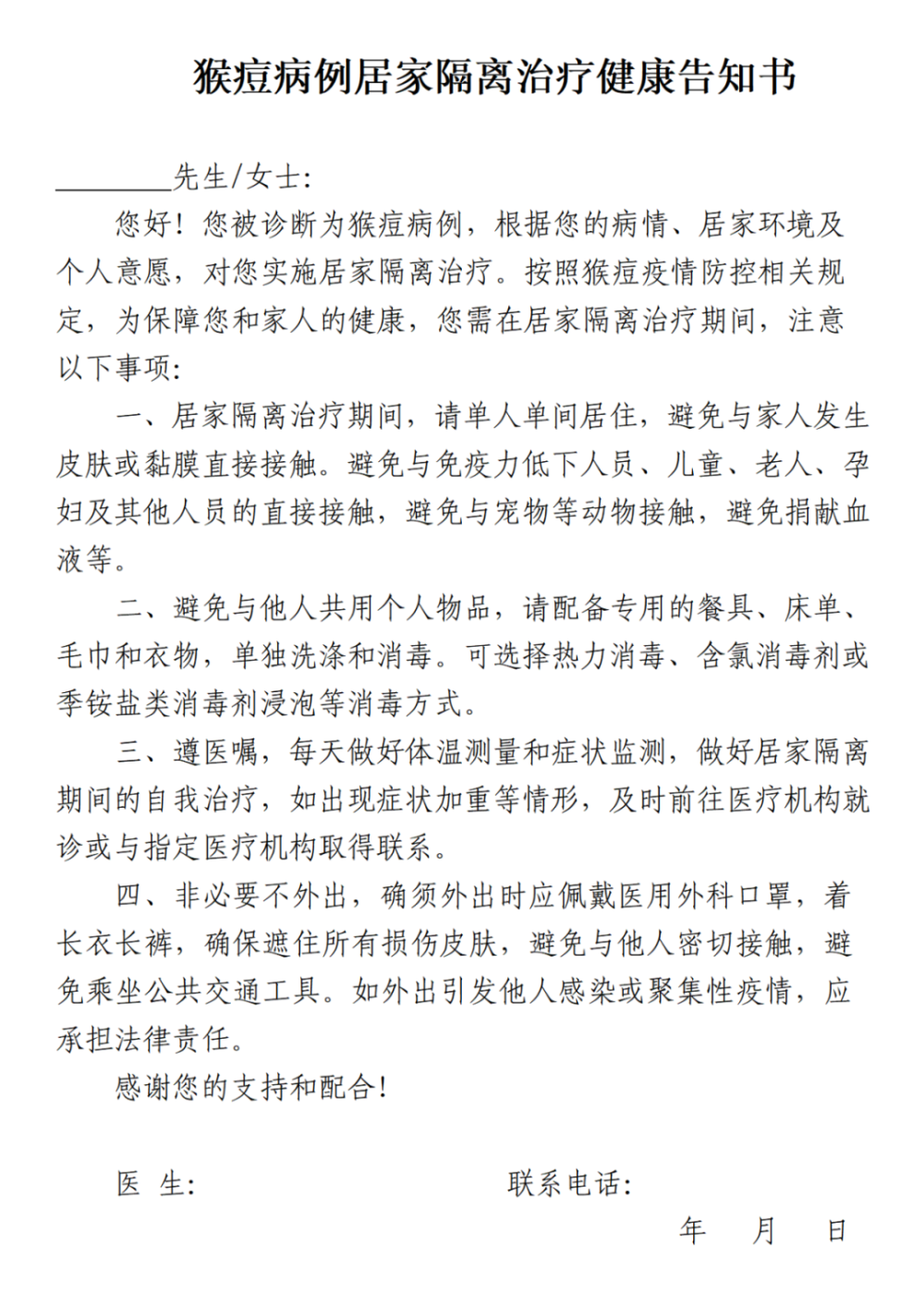

各地發現猴痘疑似病例和確診病例應當及時轉運至醫療機構進行隔離治療,如臨(lin) 床症狀明顯好轉,病變部位已結痂,可轉為(wei) 居家隔離治療,直至皮疹結痂自然脫落,解除居家隔離。對病情較輕且具備居家隔離治療條件的確診病例,經醫療機構與(yu) 疾控機構聯合評估後,可直接采取居家隔離治療。對於(yu) 實行居家隔離治療的確診病例發放《猴痘病例居家隔離治療健康告知書(shu) 》(見附件2)。確診病例居家隔離治療期間,單人單間居住,避免與(yu) 家人有皮膚或黏膜直接接觸,做好被汙染物品的消毒,非必要不外出,確須外出時穿長衣長褲、佩戴醫用外科口罩,避免前往人群聚集場所,避免與(yu) 其他人有皮膚或黏膜直接接觸;指定醫療機構安排專(zhuan) 人負責上門或電話隨訪,提供健康谘詢和醫療指導。

(二)流行病學調查。

縣(市、區)級疾控機構接到轄區疑似病例和確診病例報告後,及時組織開展流行病學調查,查找感染來源,掌握、追蹤和管理密切接觸者,分析傳(chuan) 播鏈及傳(chuan) 播特征,及時發現潛在的風險人群及其範圍、特征,有針對性地開展宣傳(chuan) 教育和綜合幹預。調查過程中發揮多部門聯防聯控的協同作用,盡可能獲取全麵準確的流調信息。

調查內(nei) 容主要包括病例基本信息、發病就診情況、臨(lin) 床表現、轉歸及實驗室檢測;發病前21天內(nei) 與(yu) 可疑感染來源的接觸史、接觸場所及接觸方式;發病後至隔離治療前的具體(ti) 活動地點、與(yu) 其有皮膚或黏膜直接接觸者,以及發病前4天內(nei) 與(yu) 其有性接觸者。

猴痘疫情流行病學調查要求詳見附件3《猴痘疫情流行病學調查指南》。

(三)密切接觸者的判定和管理。

1.密切接觸者定義(yi) 。直接接觸病例的病變部位及其被汙染物品,或感染動物及其分泌物、滲出物等汙染物;以及職業(ye) 暴露或長時間近距離吸入病例呼吸道飛沫等,經評估有感染風險的人員。

2.密切接觸者判定。根據流行病學調查及暴露風險評估結果,疾控機構負責及時對密切接觸者進行判定。

3.密切接觸者管理。疾控機構或基層醫療衛生機構指導密切接觸者做好自我健康監測,健康監測期限為(wei) 最後密切接觸之日起21天。

密切接觸者自我健康監測期間可正常生活與(yu) 工作,需避免與(yu) 他人發生性接觸等密切接觸,避免捐獻血液等;堅持每天做好體(ti) 溫測量和症狀監測,出現猴痘樣症狀應及時就診並主動報告可疑接觸史。轄區疾控機構或基層醫療衛生機構應在密切接觸者自我健康監測第7、14、21天上門或電話對其進行隨訪,提供谘詢指導,發現異常情況及時進行處置。

密切接觸者判定管理要求詳見附件4《猴痘密切接觸者判定和管理指南》。

(四)消毒與(yu) 人員防護。

做好病例衣物、毛巾、床單、餐具等個(ge) 人用品,以及可能被病例分泌物、滲出物、體(ti) 液等汙染的環境和物體(ti) 表麵的消毒。從(cong) 事病例診治護理、流行病學調查、環境清潔消毒、標本采集和實驗室檢測等工作人員在工作期間做好個(ge) 人防護。

消毒與(yu) 人員防護要求詳見附件5《猴痘消毒技術指南》和附件6《猴痘個(ge) 人防護指南》。

六、實驗室檢測

猴痘病毒核酸檢測首選皮膚或黏膜病變部位標本,可同時采集口咽拭子標本。各省首例猴痘確診病例標本應送中國疾控中心病毒病所進行複核;本土疫情中的首發或早期確診病例、與(yu) 早期病例有流行病學關(guan) 聯的關(guan) 鍵確診病例、感染來源不明的本土確診病例、境外輸入確診病例陽性標本等,熒光定量PCR檢測Ct值≤32時進行病毒基因測序。所有測序原始數據、組裝序列及測序樣本送檢單應在獲得序列48小時內(nei) 報送中國疾控中心病毒病所進行匯總、分析。以上確診病例應至少采集一套標本(包括核酸檢測陽性者的皮膚或黏膜病變標本、口咽拭子標本以及發病急性期和恢複期雙份血清)送中國疾控中心病毒病所。

實驗室檢測具體(ti) 要求詳見附件7《猴痘病毒實驗室檢測技術指南》。

七、院內(nei) 感染控製

醫療機構應當嚴(yan) 格做好院內(nei) 感染控製。疑似病例和確診病例應安置在隔離病房,疑似病例單間隔離。醫務人員執行標準預防,采取經接觸傳(chuan) 播和經飛沫傳(chuan) 播疾病的隔離與(yu) 預防措施,佩戴一次性乳膠手套、KN95/N95及以上級別的口罩、防護麵屏或護目鏡、一次性隔離衣等,同時做好手衛生。嚴(yan) 格按照《醫療機構消毒技術規範》對病例的體(ti) 液、血液、排泄物、分泌物等進行規範處理,做好診療環境(空氣、物體(ti) 表麵、地麵等)、醫療器械、病例使用物品等的清潔消毒。根據《醫療廢物管理條例》《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》做好醫療廢物的處置和管理。

八、工作要求

(一)加強組織協調。各地衛生健康、疾控部門加強與(yu) 海關(guan) 等有關(guan) 部門的密切協作和信息共享,及時發現與(yu) 處置猴痘疫情,落實猴痘病例發現、疫情報告、診療隔離、密切接觸者追蹤管理等工作,防止疫情擴散和蔓延。各地在猴痘疫情防控過程中應注意保護病例、密切接觸者和重點人群等個(ge) 人隱私。

(二)加強宣傳(chuan) 引導。各地要及時發布轄區猴痘疫情相關(guan) 信息,做好政策解讀和公眾(zhong) 健康提示。通過多種方式和渠道開展猴痘防控知識宣傳(chuan) ,加強重點人群宣傳(chuan) 教育的針對性和實效性。及時回應社會(hui) 關(guan) 切,引導公眾(zhong) 科學認識猴痘。

(三)加強人員培訓。各地要加強對各級疾控機構和醫療機構專(zhuan) 業(ye) 人員的培訓。對醫務人員重點開展猴痘病例的識別與(yu) 診斷、病例發現與(yu) 報告、病例管理等相關(guan) 知識培訓,強化診治意識。對疾控人員重點開展流行病學調查、密切接觸者的判定和管理、實驗室檢測、重點人群宣傳(chuan) 幹預等相關(guan) 知識培訓,提高猴痘疫情防控和應急處置能力。

附件:

1.重點人群宣傳(chuan) 幹預指南

2.猴痘病例居家隔離治療健康告知書(shu)

3.猴痘疫情流行病學調查指南

4.猴痘密切接觸者判定和管理指南

5.猴痘消毒技術指南

6.猴痘個(ge) 人防護指南

7.猴痘病毒實驗室檢測技術指南

附件1

重點人群宣傳(chuan) 幹預指南

2022年5月以來,全球非地方性流行區發生的猴痘疫情以男男性行為(wei) 人群(MSM)為(wei) 主。為(wei) 充分利用我國艾滋病防治綜合幹預服務體(ti) 係,開展MSM等重點人群宣傳(chuan) 幹預,防範猴痘疫情傳(chuan) 播擴散,形成常態化艾滋病與(yu) 猴痘綜合防控一體(ti) 化應對機製,製定本指南。

一、實施策略

在現有艾滋病防治綜合幹預服務體(ti) 係基礎上,綜合運用行為(wei) 學幹預方法和手段,通過宣傳(chuan) 教育、促進安全性行為(wei) 、動員檢測、外展服務、同伴教育和互聯網幹預等,從(cong) 個(ge) 體(ti) 、群體(ti) 和社會(hui) 等多個(ge) 層麵為(wei) 目標人群提供猴痘綜合幹預服務。

二、組織實施

各級醫療機構和疾控機構要加強重點科室和艾滋病自願谘詢檢測門診工作人員猴痘知識培訓,對重點人群提供猴痘防控知識宣傳(chuan) 、檢測谘詢與(yu) 動員、治療和關(guan) 懷等服務。各級疾控機構應當積極推動當地有能力、具有良好艾滋病防治經驗的MSM誌願者或社會(hui) 組織共同參與(yu) 猴痘防治宣傳(chuan) 工作,在工作過程中注意保護重點人群個(ge) 人隱私。

三、形勢分析

各地要加強對重點人群猴痘疫情、防控現狀、影響因素及出入境情況的調查,及時分析研判猴痘疫情形勢,為(wei) 製定本地高危行為(wei) 幹預工作計劃提供依據。具體(ti) 內(nei) 容包括:1.重點人群基數、活動形式和特點、活動場所、出入境的時間及地區等;2.猴痘知識、態度和高危行為(wei) ;3.猴痘疫情水平及其影響因素;4.猴痘防治政策及專(zhuan) 業(ye) 機構已開展的工作;5.包括誌願者在內(nei) 的有關(guan) 組織和個(ge) 人已開展的幹預活動;6.影響猴痘防治工作的困難和問題。

四、宣傳(chuan) 幹預

(一)宣傳(chuan) 教育。各級疾控機構或健康教育專(zhuan) 業(ye) 機構提供技術支持,社會(hui) 組織參與(yu) ,共同研究製定適合當地特點的猴痘預防宣傳(chuan) 材料,加強警示宣傳(chuan) 教育。通過大眾(zhong) 媒體(ti) 、MSM網站和以移動終端為(wei) 載體(ti) 的交友軟件等平台,宣傳(chuan) 國際、國內(nei) 及本地猴痘疫情信息和防控知識,提高重點人群猴痘防範意識。

(二)同伴教育。各級疾控機構要加強同伴教育員挑選、招募和培訓,組織和支持同伴宣傳(chuan) 活動,增強人群猴痘風險防範意識,推動主動檢測。定期組織同伴教育員工作例會(hui) ,了解猴痘幹預工作存在的困難和問題,有針對性地給予幫助和支持。

(三)外展服務。各級疾控機構幹預工作人員定期到重點人群活動場所開展猴痘宣傳(chuan) 、谘詢、發放宣傳(chuan) 材料等外展服務活動,提高重點人群猴痘防範意識和知識水平,推動重點人群加強自我健康管理,主動尋求檢測谘詢服務。

(四)檢測谘詢。各級疾控機構通過互聯網、同伴教育、外展活動等多種形式動員有猴痘樣症狀或可疑接觸史的重點人群進行猴痘檢測。各級各類醫療機構皮膚(性病)科、肛腸科、艾滋病自願谘詢檢測門診發現猴痘樣症狀者,應主動詢問其流行病學史及性接觸史,記錄患者現住址及聯係方式,采集標本送疾控機構進行猴痘核酸檢測,具備猴痘檢測能力及猴痘病毒實驗活動資質的醫療機構也可開展檢測。對於(yu) 已建立互聯網+HIV檢測平台的地區,可增加猴痘檢測內(nei) 容,實現互聯網在線檢測預約和結果查詢。

五、重點場所幹預

重點活動場所包括實體(ti) 和虛擬兩(liang) 類場所,實體(ti) 場所包括酒吧、會(hui) 所、浴池等經營性場所,虛擬場所包括移動互聯網和社交媒體(ti) 。

(一)實體(ti) 場所幹預。

各級疾控機構負責組織幹預工作人員在當地MSM經常出入的酒吧、會(hui) 所、浴池等活動場所,開展猴痘預防幹預宣傳(chuan) ,主要包括:

1.在MSM經常出入的酒吧、會(hui) 所、浴池等實體(ti) 場所,張貼醒目的健康教育宣傳(chuan) 圖片,設置健康教育資料公告欄;

2.強化個(ge) 人健康責任意識,開展猴痘健康谘詢,推動開展自我風險評估;

3.提供轉介服務信息,告知明確的診療流程以及相關(guan) 檢測、醫療機構名稱、聯係人等信息。

各地要加強對猴痘確診病例發病前21天內(nei) 活動過的場所以及汙水監測陽性場所的幹預宣傳(chuan) ,重視目標人群的個(ge) 人隱私保護,加強對社會(hui) 組織同伴教育員猴痘防治知識培訓,建立規範的行為(wei) 幹預流程,提高自我防護技能。

(二)虛擬場所幹預。

各級疾控機構負責組織指導當地有序開展猴痘線上宣傳(chuan) ,在相關(guan) 網站、社交媒體(ti) 平台及時發布和更新猴痘宣傳(chuan) 教育內(nei) 容,形成麵向重點人群的猴痘檢測-谘詢-診療的線上宣傳(chuan) 幹預服務體(ti) 係。

各級疾控機構支持社會(hui) 組織或同伴教育員利用網站、信箱或社交媒體(ti) 平台,組織開展在線谘詢和交流。及時解答網友提出的各種猴痘相關(guan) 問題。針對不同時期猴痘傳(chuan) 播特點,定期或不定期組織專(zhuan) 家、專(zhuan) 業(ye) 人員、同伴教育員利用互聯網和社交媒體(ti) 平台進行在線宣教。各級疾控機構要定期指導更新相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 信息,確保宣傳(chuan) 內(nei) 容科學、有效。

附件2

附件3

猴痘疫情流行病學調查指南

為(wei) 指導各地疾控機構規範開展猴痘疑似病例、確診病例和聚集性疫情的流行病學調查,及時掌握病例暴露史、接觸史等流行病學相關(guan) 信息,落實密切接觸者的追蹤判定,防止疫情傳(chuan) 播擴散,製定本指南。

一、調查目的

(一)查找感染來源,掌握、追蹤和管理密切接觸者。

(二)分析傳(chuan) 播鏈及傳(chuan) 播特征。

(三)及時發現潛在的風險人群及其特征、範圍,有針對性地開展宣傳(chuan) 教育和綜合幹預。

二、調查對象

疑似病例、確診病例和聚集性疫情。

三、調查方法和內(nei) 容

通過查閱資料,詢問病例、診治醫生、家屬和知情人等進行流行病學調查。如病例的病情允許,調查時應先調查病例本人,再對其診治醫生、家屬和知情者進行調查。

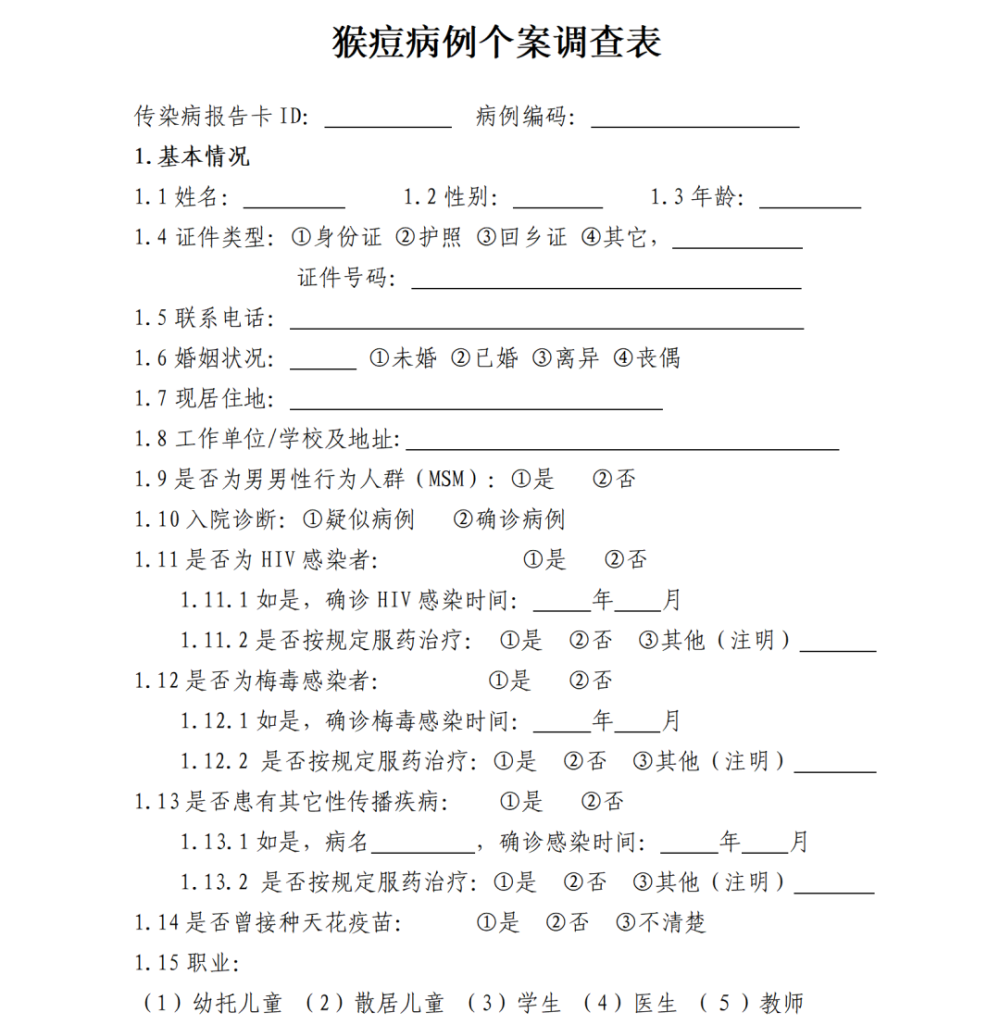

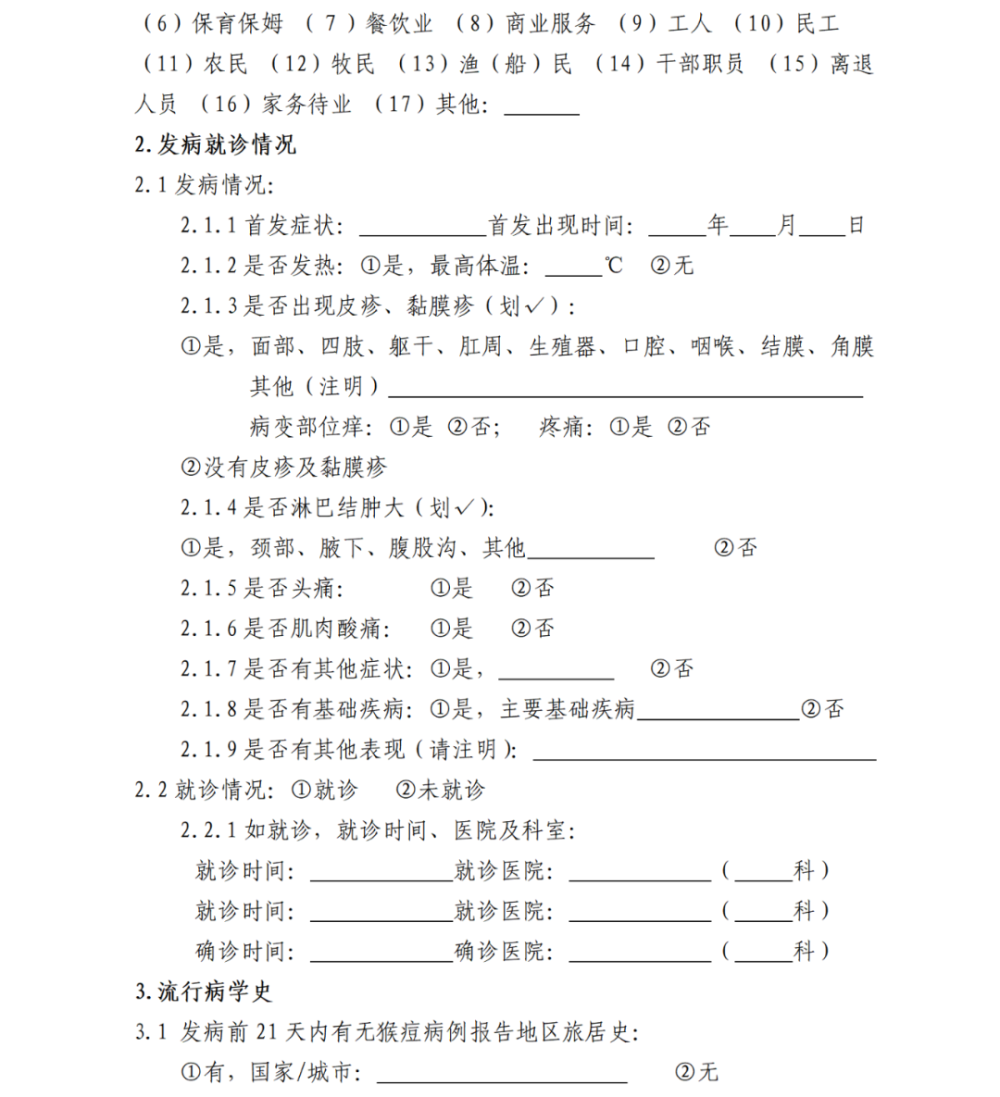

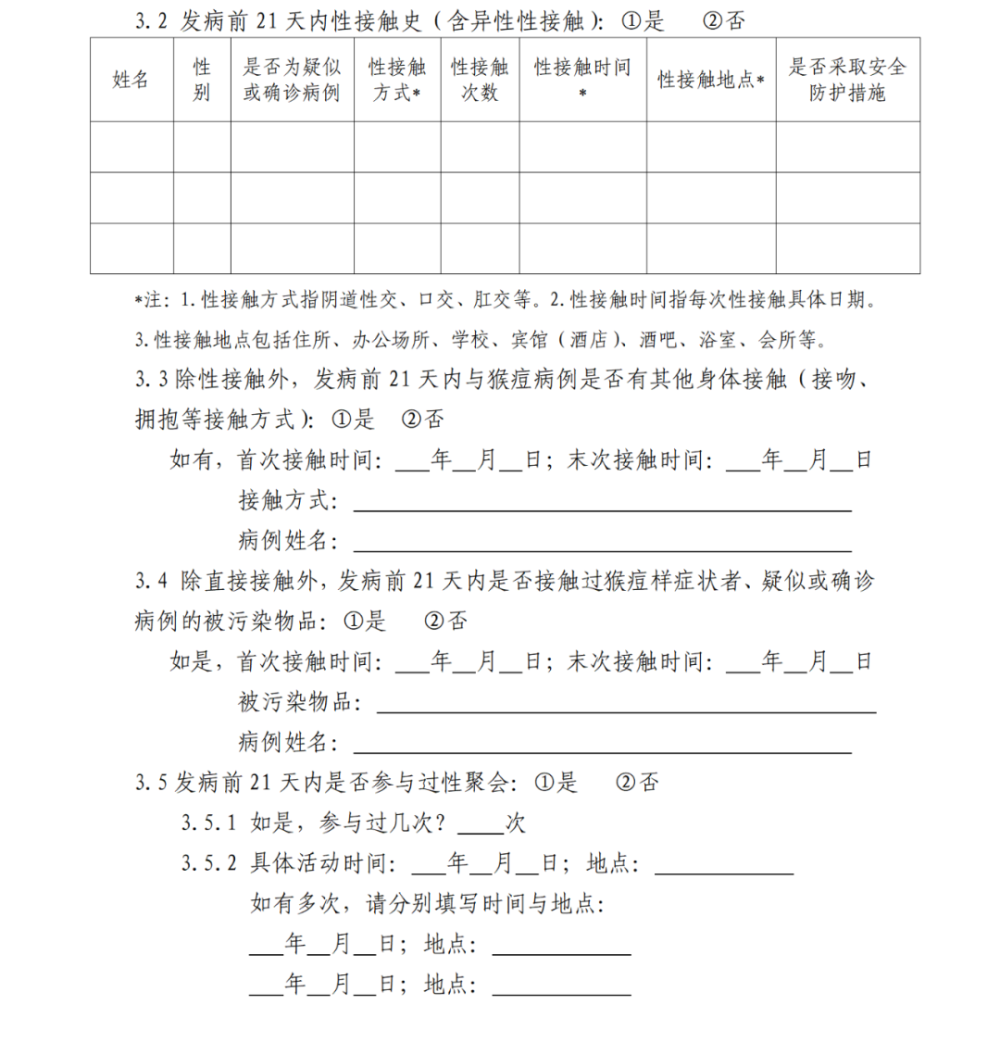

開展個(ge) 案調查時,要認真、詳細了解和記錄病例基本信息、發病就診情況、臨(lin) 床表現、轉歸及實驗室檢測信息;發病前21天內(nei) 與(yu) 可疑感染來源的接觸史、接觸場所及接觸方式;發病後至隔離治療前的具體(ti) 活動地點、與(yu) 其有皮膚或黏膜直接接觸者,以及發病前4天內(nei) 與(yu) 其有性接觸者。

(一)基本情況。如姓名、性別、年齡、住址、國籍、聯係方式等。

(二)發病就診情況。臨(lin) 床表現、實驗室檢測、發病就診經過和病情變化與(yu) 轉歸。

(三)感染來源調查。對病例發病前21天內(nei) 的暴露史開展調查,包括境內(nei) 外猴痘病例報告地區旅行史或居住史,對可疑的感染來源要詳細詢問接觸時間、方式、頻次、地點及接觸時采取的防護措施等,特別是性接觸史。調查時,若發現調查表中未列入,但具備重要流行病學意義(yi) 的內(nei) 容也應進行詳細詢問和記錄。

(四)密切接觸者調查及判定。對病例傳(chuan) 染期的活動情況和人群接觸情況進行追蹤和排查後,判定其密切接觸者。密切接觸者判定和管理按照《猴痘密切接觸者判定和管理指南》(附件4)執行。

詳見附件3-1《猴痘病例個(ge) 案調查表》。

四、組織與(yu) 實施

按照“屬地化管理”原則,由病例現住址所在的縣(市、區)級疾控部門組織轄區疾控機構開展猴痘病例的流行病學調查,就診醫療機構提供診療信息。調查單位應根據調查計劃和調查目的,確定調查人員組成和職責分工,及時開展病例流行病學個(ge) 案調查。調查過程中發揮多部門聯防聯控的協同作用,盡可能獲取全麵準確的流調信息。調查期間,調查人員要做好個(ge) 人防護。

五、信息的上報與(yu) 分析

疾控機構完成調查後,應做好病例分析總結,及時將流行病學個(ge) 案調查表、調查報告等資料逐級報送上級疾控機構,並做好調查資料的保管和存檔。病例流調信息要按有關(guan) 規定,嚴(yan) 格做好信息安全和個(ge) 人隱私信息保護。

附件:3-1.猴痘病例個(ge) 案調查表

附件4

猴痘密切接觸者判定和管理指南

為(wei) 指導各地做好猴痘密切接觸者判定和管理,有效控製猴痘疫情的傳(chuan) 播,製定本指南。

一、密切接觸者判定標準

密切接觸者是指直接接觸病例的病變部位及其被汙染物品,或感染動物及其分泌物、滲出物等汙染物的人員;以及職業(ye) 暴露或長時間近距離吸入病例呼吸道飛沫等,經評估有感染風險的人員。具體(ti) 情形包括:

1.與(yu) 疑似病例或確診病例發病後有皮膚或黏膜直接接觸的人員,接觸方式包括性接觸、撫摸、擁抱和親(qin) 吻等;

2.與(yu) 有皮疹症狀的疑似病例或確診病例共用衣物、被褥、餐具等物品的人員;

3.醫療診療、采樣或實驗室檢測等操作過程中可能暴露於(yu) 病毒,經評估有感染風險的醫療衛生工作人員;

4.與(yu) 疑似病例或確診病例發病前4天內(nei) 有性接觸,並經流行病學調查專(zhuan) 業(ye) 人員評估有感染風險的人員,亦可判定為(wei) 密切接觸者;

5.在狹小密閉空間與(yu) 疑似病例或確診病例長時間近距離接觸(如長時間共處同一封閉空間),經流行病學調查專(zhuan) 業(ye) 人員評估有感染風險的人員,亦可判定為(wei) 密切接觸者;

6.接觸感染猴痘病毒的動物及其分泌物、滲出物等汙染物,而未采取有效個(ge) 人防護的人員;

7.其他可能存在病毒暴露風險的人員。

二、密切接觸者管理

1.管理期限與(yu) 方式。病例發現地疾控機構或密切接觸者所在地疾控機構應於(yu) 追蹤到密切接觸者當天及時開展猴痘病毒核酸檢測,通知並指導密切接觸者做好自我健康監測,健康監測期限為(wei) 自最後密切接觸之日算起21天。自我健康監測期間可正常生活與(yu) 工作,需避免與(yu) 他人發生性接觸等密切接觸,避免捐獻血液等。

2.知情告知。實施健康監測時,疾控機構或基層醫療衛生機構應口頭告知健康監測的緣由、期限、注意事項和疾病相關(guan) 知識,以及負責隨訪疾控機構或基層醫療衛生機構聯係人和聯係方式,並發放《猴痘密切接觸者健康告知書(shu) 》。

3.定期隨訪。疾控機構或基層醫療衛生機構應在第7、14、21天電話或上門主動詢問密切接觸者自我健康監測情況,提供谘詢指導建議。發現異常情況,及時調查處置。

4.自我健康監測。堅持每天做好體(ti) 溫測量和症狀監測,主要症狀包括發熱(>37.3℃)、皮疹、淺表淋巴結腫大等。密切接觸者一旦出現相關(guan) 症狀應及時前往醫療機構就診或與(yu) 隨訪聯係人取得聯係,接受猴痘病毒核酸檢測。

附件:4-1.猴痘密切接觸者健康告知書(shu)

附件5

猴痘消毒技術指南

為(wei) 進一步規範猴痘疫情相關(guan) 的消毒工作,落實科學消毒、精準消毒,減少猴痘病毒對公眾(zhong) 健康造成的危害,製定本指南。

一、疫源地消毒

(一)適用範圍。

適用於(yu) 出現猴痘病例後,對其可能汙染的場所和物品進行的隨時消毒和終末消毒。

(二)消毒原則。

1.範圍和對象確定。

根據流行病學調查結果,確定現場消毒的範圍和對象。對病例在住院、轉運期間可能汙染的環境和物品,進行隨時消毒。對病例居住或活動過的場所,如居住場所、工作場所、學習(xi) 場所、診療場所、轉運工具,及其他可能受到汙染的場所,在其離開後(如住院、轉院、出院、死亡)進行終末消毒。

2.方法選擇。

(1)診療用品消毒。盡量選擇一次性診療用品,非一次性診療用品應首選壓力蒸汽滅菌,不耐熱物品可選擇化學消毒劑或低溫滅菌設備進行消毒或滅菌。

(2)手消毒。建議使用手消毒劑揉搓雙手進行消毒,也可選擇75%乙醇、過氧化氫等消毒劑。

(3)環境和物體(ti) 表麵消毒。可選擇含氯消毒劑、二氧化氯、過氧乙酸、過氧化氫等消毒劑擦拭、噴灑或浸泡消毒。

(4)衣物、床單等紡織品消毒。可選擇熱力消毒、含氯消毒劑或季銨鹽類消毒劑浸泡等消毒方式。

(三)常見汙染對象的消毒方法。

1.手消毒。

可選用速幹手消毒劑,或直接選用75%乙醇進行擦拭消毒;醇類過敏者,可選擇季銨鹽類等有效的非醇類手消毒劑。有肉眼可見汙染物時,應先使用洗手液(或肥皂)在流動水下按照六步洗手法清洗雙手,然後按上述方法消毒。

2.皮膚、黏膜。

皮膚被汙染物汙染時,應立即清除汙染物,再用一次性吸水材料沾取0.5%碘伏或過氧化氫消毒劑擦拭消毒3分鍾以上,使用清水清洗幹淨;粘膜應用大量生理鹽水衝(chong) 洗或0.05%碘伏衝(chong) 洗消毒。

3.床單、毛巾、衣服等紡織品。

病例使用的床單、毛巾、衣服等紡織品,無肉眼可見汙染物時,若需重複使用,可用流通蒸汽或煮沸消毒30分鍾;或用有效氯500mg/L的含氯消毒劑或1000mg/L的季銨鹽類消毒劑浸泡30分鍾後,按照常規清洗;或用其他有效的消毒方法。不耐濕的衣物可選用環氧乙烷或幹熱方法進行消毒處理。

有分泌物、滲出液、排泄物、血液、體(ti) 液等汙染物時,建議按醫療廢物集中處理。

4.餐(飲)具。

病例所使用的碗、盤、筷、杯等餐(飲)具清除食物殘渣後,煮沸消毒30分鍾,或使用有效氯500mg/L的含氯消毒劑浸泡30分鍾後,再用清水洗淨。

5.汙染物。

對病例分泌物、滲出液、排泄物、血液、體(ti) 液等少量汙染物可用一次性吸水材料(如紗布、抹布等)沾取有效氯5000-10000mg/L的含氯消毒劑(或能達到高水平消毒的消毒濕巾/幹巾)小心移除。

對病例分泌物、滲出液、排泄物、血液、體(ti) 液等大量汙染物應使用含吸水成分的消毒粉或漂白粉完全覆蓋,或用一次性吸水材料完全覆蓋後用足量的有效氯5000-10000mg/L的含氯消毒劑澆在吸水材料上,作用30分鍾以上(或能達到高水平消毒的消毒幹巾),小心清除幹淨。清除過程中避免接觸汙染物,清理的汙染物按醫療廢物集中處置。

病例的分泌物等應有專(zhuan) 門容器收集,用有效氯20000mg/L的含氯消毒劑,按物、藥比例1:2浸泡消毒2小時。

清除汙染物後,應對汙染的環境和物體(ti) 表麵進行消毒。盛放汙染物的容器可用有效氯5000mg/L的含氯消毒劑溶液浸泡消毒30分鍾,然後清洗幹淨。

6.地麵、牆壁。

有肉眼可見汙染物時,應先完全清除汙染物再消毒。無肉眼可見汙染物時,可用有效氯1000mg/L的含氯消毒劑或500mg/L的二氧化氯消毒劑擦拭或噴灑消毒;不耐腐蝕的地麵和牆壁,也可用2000mg/L的季銨鹽類消毒劑噴灑或擦拭;消毒作用時間不少於(yu) 30分鍾。

7.物體(ti) 表麵。

診療設施設備表麵以及床圍欄、床頭櫃、家具、門把手、衛生潔具和家居用品等有肉眼可見汙染物時,應先完全清除汙染物再消毒。無肉眼可見汙染物時,用有效氯1000mg/L的含氯消毒劑或500mg/L的二氧化氯消毒劑,不耐腐蝕的物體(ti) 表麵也可用2000mg/L的季銨鹽類消毒劑進行噴灑、擦拭或浸泡消毒,作用30分鍾後清水擦拭幹淨。

8.汙水和糞便。

在進入市政排水管網前需進行消毒處理,消毒後汙水應當符合《醫療機構水汙染物排放標準》(GB18466-2005)。

9.病例生活垃圾。

病例生活垃圾按醫療廢物處理。

10.醫療廢物。

醫療廢物的處置應遵循《醫療廢物管理條例》和《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》的要求,規範使用雙層黃色醫療廢物收集袋封裝後,按常規流程進行處置。

11.室內(nei) 空氣。

如經科學評估,需對室內(nei) 空氣進行消毒,則在無人情況下,可選擇5000mg/L過氧乙酸、3%過氧化氫、二氧化氯(濃度按產(chan) 品說明書(shu) )等消毒劑,按20mL/m3用超低容量(氣溶膠)噴霧法進行消毒。也可采用經驗證安全有效的其他消毒方法。

二、注意事項

現場消毒應確保所用消毒產(chan) 品合法有效,所選消毒方法科學可行。現場消毒時,根據現場情況和相關(guan) 標準要求,選擇合格有效的個(ge) 人防護裝備,在做好個(ge) 人防護的前提下,嚴(yan) 格按照工作方案實施消毒。

消毒實施單位應具備現場消毒能力,操作人員應經過消毒專(zhuan) 業(ye) 培訓,掌握消毒和個(ge) 人防護基本知識,熟悉消毒器械的使用和消毒劑的配製等。

每次開展消毒工作時均應做好消毒記錄,包括消毒對象、消毒麵積(體(ti) 積)、消毒劑濃度(或消毒器械強度)、劑量、作用時間等。同時,相關(guan) 部門和單位應做好消毒工作的監督管理和評價(jia) 。

附件6

猴痘個(ge) 人防護指南

為(wei) 加強公眾(zhong) 、疫情處置相關(guan) 工作人員和醫務人員的個(ge) 人防護,避免猴痘病毒暴露感染,製定本指南。

一、居家隔離治療的病例等相關(guan) 人員

(一)適用範圍。

適用於(yu) 居家隔離治療的病例(疑似病例和確診病例)、照護人員或共同居住者的個(ge) 人防護。

(二)居家隔離區域要求。

1.應選擇有自然通風、獨立衛生間的房間作為(wei) 隔離區域。

2.應配備專(zhuan) 用的餐具,床單、毛巾等床上用品,消毒劑和口罩等個(ge) 人防護用品,電視和平板電腦等電子設備。

3.衛生間宜配備專(zhuan) 用的洗衣機,地漏應有水封。

(三)病例管理要求。

1.應能夠進行自我照護。

2.應每天做好體(ti) 溫測量和症狀監測,避免與(yu) 他人共用個(ge) 人物品。

3.避免與(yu) 他人發生性接觸,避免與(yu) 免疫力低下人員、兒(er) 童、老人、孕婦及其他人員的直接接觸,避免與(yu) 寵物等動物接觸,避免捐獻血液等。

4.外出就診時,應佩戴醫用外科口罩,著長衣長褲,確保遮住所有損傷(shang) 皮膚,避免與(yu) 他人密切接觸,避免乘坐公共交通工具。

(四)照護人員要求。

1.應每天做好體(ti) 溫測量和症狀監測。

2.應盡量避免進入隔離區域。如需進入隔離區域,應佩戴醫用外科口罩和一次性手套,與(yu) 病例保持至少1米的距離。在離開隔離區域之後,應加強手衛生,並對脫下的口罩和手套進行消毒處理後廢棄。

3.在拿放和清洗居家隔離治療病例的床單、衣服和處理垃圾的過程中,應避免抖動。用濕拖布拖地,避免幹掃。用濕抹布清潔家居用品表麵,地毯應用蒸汽清洗,避免使用吸塵器。

4.應將居家隔離治療病例的餐具、床單、毛巾和衣物單獨洗滌和消毒,可選擇熱力消毒、含氯消毒劑或季銨鹽類消毒劑浸泡等消毒方式。

(五)應急處置。

1.照護人員或共同居住者出現任何症狀或不適表現,應當及時前往指定醫療機構就診並主動報告可疑接觸史。

2.對其接觸的物品、活動的區域等結合風險評估結果進行消毒處理。

二、疫情處置相關(guan) 工作人員

(一)適用範圍。

適用於(yu) 猴痘疫情期間流行病學調查、環境清潔消毒人員的個(ge) 人防護。

(二)流行病學調查人員防護要求。

1.個(ge) 人防護裝備。一次性乳膠手套、醫用外科口罩、一次性隔離衣等。

2.個(ge) 人防護要求。規範佩戴口罩,加強手衛生,與(yu) 被調查人員保持至少1米的距離。

3.廢物管理。調查結束後,廢棄的個(ge) 人防護裝備暫存、處理和處置應按照《醫療廢物管理條例》執行。

4.應急處置。如在調查過程中出現口罩脫落、直接接觸了病例皮膚或分泌物等情況,要結合被調查人員的臨(lin) 床診斷結果、空間的密閉性、接觸的時間和距離等進行風險評估,結合風險評估結果,采取相應的處置措施。

(三)環境清潔消毒人員防護要求。

1.個(ge) 人防護裝備。一次性乳膠手套、醫用外科口罩、一次性隔離衣、防水靴套等。

2.個(ge) 人防護要求。規範佩戴口罩,加強手衛生,盡量減少與(yu) 被消毒物品的直接接觸。

3.廢物管理。清潔消毒結束後,廢棄的個(ge) 人防護裝備暫存、處理和處置應按照《醫療廢物管理條例》執行。

4.應急處置。如在清潔消毒過程中出現口罩脫落、皮膚損傷(shang) 或直接接觸排泄物、血液等情況,要結合被清潔消毒物品的類型、接觸的時間和空間的密閉性等進行風險評估,結合風險評估結果,采取相應的處置措施。

三、醫務人員的個(ge) 人防護

(一)適用範圍。

適用於(yu) 猴痘疫情期間醫務人員及其工作環境的防護。

(二)基本要求。

1.個(ge) 人防護裝備要求。醫務人員執行標準預防,采取經接觸傳(chuan) 播和經飛沫傳(chuan) 播疾病的隔離與(yu) 預防措施,佩戴一次性乳膠手套、KN95/N95及以上級別的口罩、防護麵屏或護目鏡、一次性隔離衣等。

2.環境防護要求。醫院環境的清潔消毒應符合附件5的要求。應避免幹除塵、清掃或吸塵等活動。首選濕式清潔方法。

3.廢物管理。個(ge) 人防護裝備、病例敷料等暫存、處理和處置應按照《醫療廢物管理條例》執行。

附件7

猴痘病毒實驗室檢測技術指南

為(wei) 指導各級疾控部門和其他相關(guan) 機構規範開展猴痘病毒實驗室檢測工作,快速、準確識別猴痘確診病例,製定本指南。本指南主要介紹標本采集以及猴痘病毒核酸熒光定量PCR檢測方法、生物安全要求等內(nei) 容。

一、檢測對象

(一)猴痘確診病例和疑似病例;

(二)密切接觸者;

(三)感染或疑似感染猴痘病毒的動物;

(四)環境或其它生物材料。

二、技術人員基本要求

(一)采樣人員。從(cong) 事猴痘病毒核酸檢測標本采集的技術人員應當經過生物安全培訓,培訓合格後方可從(cong) 事采樣工作。采樣人員應熟悉采集標本種類和采集方法,熟練掌握標本采集操作流程及注意事項,做好標本信息記錄,確保標本質量符合要求、標本及相關(guan) 信息可追溯。

1.采樣人員個(ge) 人防護裝備要求:KN95/N95及以上級別的口罩、防護麵屏或護目鏡、一次性隔離衣、一次性乳膠手套(盡可能戴兩(liang) 層)、靴套;如果接觸了病例血液、體(ti) 液、分泌物或排泄物,應及時更換手套。汙水采樣人員可根據實際工作需要,適當降低防護級別。

2.住院病例的標本由所在醫院醫護人員采集,根據實驗室檢測工作的需要,可結合病程多次采樣。

3.密切接觸者標本由當地疾控機構或醫療機構專(zhuan) 業(ye) 人員采集。

4.感染或疑似感染猴痘病毒的動物由當地疾控機構協調動物疫控部門專(zhuan) 業(ye) 采樣人員負責采集。

5.環境或其它生物材料標本由相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 采樣人員負責采集。

(二)檢測人員。實驗室檢測技術人員應具備相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 大專(zhuan) 以上學曆或具有中級及以上專(zhuan) 業(ye) 技術資格,並有2年以上實驗室工作經曆,接受過核酸檢測相關(guan) 培訓,培訓合格後方可從(cong) 事檢測工作。實驗室配備的工作人員數量應與(yu) 所開展檢測項目及標本量相適宜,確保能夠及時、熟練、準確地開展實驗室檢測和報告結果。

三、標本采集、保存和運輸

(一)標本采集種類。

1.首選標本是皮膚(黏膜)病變部位標本,包括病變表麵拭子、痘皰液或痘皰滲出物拭子、痘痂或痘痂拭子等。

2.呼吸道標本,如口咽拭子,可用於(yu) 病例急性期檢測,也是密切接觸者檢測最常用標本。

3.發病急性期可采集EDTA抗凝血標本進行核酸檢測。

4.采集發病後7天內(nei) (急性期)、3-4周後(恢複期)雙份血清用於(yu) 抗體(ti) 檢測。

5.直腸拭子、尿液、精液、唾液等其它標本僅(jin) 用於(yu) 研究,根據工作需要采集。

6.汙水或其它環境生物材料標本根據實際工作需要進行采集。

(二)標本采集要求。

采集皮膚(黏膜)病變部位標本時應使用無菌聚酯纖維、尼龍或類似材質拭子,避免使用棉拭子。采集疑似病例的標本前應避免使用75%乙醇等消毒劑清潔病變部位。每種類型的皮膚(黏膜)病變應盡可能采集兩(liang) 個(ge) 以上拭子,每個(ge) 病例應同時采集身體(ti) 不同部位或外觀不同的2-3種病變標本。采集皮膚(黏膜)病變部位標本時應適當用力。皮膚(黏膜)病變部位、痘痂或分泌物等不同拭子標本應放置於(yu) 不同的采樣管中。進行病毒分離時應采集幹拭子標本(無采樣液)或以非滅活型病毒采樣液保存。根據實驗室活動資質確定使用非滅活型或滅活型采樣液采集標本。

(三)標本采集方法。

1.斑疹、丘疹、水皰或膿皰等皮膚(黏膜)病變部位標本:一手緊握采樣拭子尾部,手與(yu) 拭子頭部保持一寸以上距離。采樣時適當用力下壓拭子,在皮損表麵來回擦拭至少2-3次,然後以拭子另一麵再重複擦拭2-3次。如果在擦拭過程中痘皰破裂,要確保采集到痘皰液。采樣後將拭子放置於(yu) 無菌采樣管中(可含病毒采樣液或不含液體(ti) ),折斷拭子頭,去除拭子尾部,蓋上管蓋,以消毒紙巾擦拭消毒采樣管,以封口膜密封管蓋後將采樣管保存或送檢。

2.痘痂或痘皰皮膚(黏膜)標本:采樣前應確保實驗室可檢測此類標本。使用無菌鑷子或其他鈍頭器械夾取全部痘痂或麵積至少4mm×4mm大小的痂皮,放置於(yu) 幹燥、無菌的采樣管中,采樣完成後以創可貼覆蓋患處。

3.口咽拭子標本:被采集人員頭部微仰,嘴張大,露出兩(liang) 側(ce) 扁桃體(ti) ,將拭子越過舌根,在被采集者兩(liang) 側(ce) 扁桃體(ti) 稍微用力來回擦拭至少3次,然後再在咽後壁上下擦拭至少3次,將拭子頭浸入含2-3mL病毒保存液的管中或置於(yu) 不含液體(ti) (幹拭子)的無菌管中,尾部棄去,旋緊管蓋。

4.血液標本:盡量采集急性期(發病7天內(nei) )的血液標本,建議使用含EDTA抗凝劑的真空采血管采集5mL全血,可利用全血進行檢測,或室溫靜置30分鍾後,1500-2000rpm離心10分鍾,收集血漿於(yu) 無菌管中進行檢測。

5.血清標本:用真空負壓采血管采集血液標本5mL,室溫靜置30分鍾,1500-2000rpm離心10分鍾,收集血清於(yu) 無菌螺口塑料管中。第一份血清應盡早(最好在發病後7天內(nei) )釆集,第二份血清應在發病後第3-4周采集,采集血液標本5mL後室溫靜置30分鍾,1500-2000rpm離心10分鍾,收集血清於(yu) 無菌螺口塑料管中,用於(yu) 猴痘抗體(ti) 檢測。

6.其他標本:依據設計需求規範采集。

(四)標本保存。

標本應在收集後1小時內(nei) 冷藏(2-8℃)或冷凍(-20℃或以下),並盡快進行檢測。可在1周內(nei) 檢測的標本可置於(yu) 4℃環境中保存;1周內(nei) 無法檢測的標本,短期可置於(yu) -20℃環境中保存,長期應置於(yu) -70℃或以下環境中保存。全血分離血漿前冷藏(2-8℃),分離出的血漿置於(yu) -20℃或以下環境中保存。應設立專(zhuan) 庫或專(zhuan) 櫃單獨保存標本,避免反複凍融標本。

猴痘病毒及其相關(guan) 標本應由專(zhuan) 人管理,準確記錄病毒及標本的來源、編號、數量等信息,具體(ti) 要求可參考《病原微生物菌(毒)種保藏數據描述通則》(T/CPMA 011-2020)。應采取有效措施確保病毒及標本安全,嚴(yan) 防發生誤用、惡意使用、被盜、被搶、丟(diu) 失、泄露等事件。

(五)標本送檢。

標本采集後應盡快在低溫條件下(冰袋或幹冰)送往實驗室,如需長途運輸標本,應采用幹冰冷凍運輸方式進行保藏。

1.送檢標本:病例標本先由省級及以下疾控機構進行初步檢測,各省首例猴痘陽性標本應送中國疾控中心病毒病所複核。每個(ge) 陽性病例至少采集一套標本(皮膚或黏膜病變部位標本、口咽拭子標本及急性期、恢複期雙份血清標本)送中國疾控中心病毒病所檢測。各省級疾控機構根據實際情況製定省內(nei) 樣本送檢、複核流程。

2.病原體(ti) 及標本運輸:

(1)國內(nei) 運輸。猴痘病毒或其他潛在感染性生物材料的運輸包裝分類屬於(yu) A類,對應的聯合國編號為(wei) UN2814,包裝符合國際民航組織文件Doc9284《危險品航空安全運輸技術細則》的PI602分類包裝要求,通過其他交通工具運輸的可參照以上標準包裝。猴痘病毒或其他潛在感染性材料運輸應按照《可感染人類的高致病性病原微生物菌(毒)種或樣本運輸管理規定》(原衛生部令第45號)辦理《準運證書(shu) 》。汙水等環境標本暫按普通生物樣本運輸標準執行。

(2)國際運輸。猴痘毒株或樣本在國際間運輸的,應規範包裝,按照《出入境特殊物品衛生檢疫管理規定》辦理相關(guan) 手續,並滿足相關(guan) 國家和國際相關(guan) 要求。

四、猴痘病毒核酸檢測要求及流程

(一)實驗室資質要求。

開展猴痘病毒核酸檢測的實驗室,應當符合《病原微生物實驗室生物安全管理條例》(國務院令第424號)或《醫療機構臨(lin) 床基因擴增檢驗實驗室管理辦法》(衛辦醫政發〔2010〕194號)有關(guan) 規定,具備設區的市級衛生健康部門備案的生物安全二級(BSL-2)實驗室及以上實驗室條件,並備案猴痘病毒相關(guan) 實驗活動。獨立設置的醫學檢驗實驗室還應符合《醫學檢驗實驗室基本標準(試行)》《醫學檢驗實驗室管理規範(試行)》等要求。

開展猴痘病毒分離、培養(yang) 、中和等涉及病毒擴增、使用等實驗操作的實驗室應具備國家衛生健康委批準的生物安全三級(BSL-3)實驗室及以上實驗室條件,且獲得猴痘病毒實驗活動批準。分離的猴痘病毒應送國家病原微生物保藏中心/國家病原微生物資源庫病毒分庫保藏。

(二)實驗室生物安全要求。

根據2006年公布實施的《人間傳(chuan) 染的病原微生物名錄》(簡稱《名錄》),猴痘病毒生物危害分類為(wei) 第一類,是一種高致病性病毒。按照《名錄》要求,猴痘病毒的分離、培養(yang) 等涉及病毒擴增及使用的實驗操作需在BSL-3及以上實驗室的生物安全櫃內(nei) 進行;非滅活采樣液采集的猴痘病例樣本的滅活在BSL-3實驗室進行;樣本滅活後猴痘病毒DNA提取、檢測可在BSL-2及以上實驗室或PCR檢測的專(zhuan) 門區域或房間進行。如《名錄》更新,開展猴痘病毒操作的實驗室生物安全要求應按最新《名錄》執行。汙水樣本的滅活參照普通生物樣本。

(三)實驗室分區要求。

原則上開展猴痘病毒核酸檢測的實驗室應當設置以下區域:試劑儲(chu) 存和準備區、標本製備區、擴增和產(chan) 物分析區。三個(ge) 區域在物理空間上應完全相互獨立,空氣應定向流通。各區功能分別是:

1.試劑儲(chu) 存和準備區:貯存試劑的製備、試劑的分裝和擴增反應混合液的製備,以及離心管、吸頭等消耗品的貯存和準備。

2.標本製備區:轉運桶開啟、標本滅活,核酸提取及加入至擴增反應管等。

3.擴增和產(chan) 物分析區:核酸擴增和產(chan) 物分析。

根據使用儀(yi) 器的功能,區域可適當合並。如采用標本處理、核酸提取及擴增檢測為(wei) 一體(ti) 的自動化分析儀(yi) ,標本製備區、擴增和產(chan) 物分析區可合並。

(四)主要儀(yi) 器設備。

實驗室應當配備與(yu) 開展檢驗項目相適宜的儀(yi) 器設備,包括:二級生物安全櫃、高速台式離心機、幹浴恒溫器、熒光定量PCR儀(yi) 、計時器、移液器。

(五)實驗室猴痘病毒核酸檢測流程。

實驗室接到標本後,按照標準操作程序進行試劑準備、標本前處理、核酸提取、核酸擴增、結果分析及報告。實驗室應當建立可疑標本和陽性標本複檢流程。

1.試劑與(yu) 材料。

(1)標本:包括病變表麵拭子、痘皰液或痘皰滲出液拭子、痘痂或痘痂拭子、咽拭子、全血或血漿等標本。

(2)核酸提取試劑盒(基因組DNA提取試劑盒):組織基因組DNA提取試劑盒或血液/細胞/組織基因組DNA提取試劑盒。

(3)核酸檢測試劑:

①試劑:DNA聚合酶或預混的PCR反應試劑(PCR Master Mix)。

②猴痘病毒檢測引物、探針:

③陽性對照:涵蓋檢測靶標序列的質粒。

(4)滅菌去離子水、無水乙醇

(5)消毒液

①75%乙醇:用於(yu) 手部和物體(ti) 表麵常規消毒,開啟後有效期為(wei) 1周。

②含氯消毒液:現用現配,含有效氯1000mg/L的消毒液用於(yu) 物體(ti) 表麵常規消毒,含有效氯5000mg/L的消毒液用於(yu) 感染性材料溢灑時的應急處理。

(6)耗材:包括帶濾芯的吸頭、螺旋口的離心管、非螺旋口的離心管、含鋯珠的粉碎管、PCR反應板和透明封膜或PCR反應管和透明蓋。

(7)BSL-2個(ge) 人防護用品:包括KN95/N95口罩及以上級別的口罩、一次性隔離衣、防護眼罩或麵屏、一次性帽子、鞋套、靴套和手套。

2.實驗前的標本接收。

(1)核對被檢標本編號、姓名、性別、年齡及檢測項目;

(2)待檢標本的狀態如有異常,需注明;

(3)待檢標本長期存放在-70℃,短期存放可在-20℃,避免反複凍融。

3.核酸檢測操作步驟及注意事項。

(1)病毒核酸(DNA)的製備

操作方法按DNA提取試劑盒相應說明書(shu) 進行操作,具體(ti) 如下:

①提取試劑準備:第一次開啟試劑盒,在使用前先在漂洗液中加入無水乙醇,加入體(ti) 積參照瓶上標簽。所有試劑在使用前應平衡至室溫;所有離心步驟應在室溫下進行。

②處理樣本:

A.痘皰液:幹拭子標本需以適當體(ti) 積的含PS的PBS或DMEM重懸後檢測。取100μL樣本,加入80μL緩衝(chong) 液,總量為(wei) 180μL;標本體(ti) 積不足100μL時用緩衝(chong) 液補足總體(ti) 積至180μL;

B.病變皮疹或痘痂:取1塊痂皮按質量/體(ti) 積(1mg/50μL)加入相應體(ti) 積含PS的PBS,研磨或勻漿處理,取80μL,然後加入100μL緩衝(chong) 液;

C.咽拭子、其它拭子:從(cong) 采樣液中取200μL標本,幹拭子標本可用3mL含PS的PBS或DMEM重懸,混勻後取200μL;

D.全血或血清:直接取200μL標本。

③加入20μL蛋白酶K溶液,混勻,溶液會(hui) 變清亮。若樣本為(wei) 病變皮疹或其它組織時,加入蛋白酶K混勻後,在56℃放置,直至組織溶解,再進行下一步驟。

④加入200μL裂解緩衝(chong) 液,充分混勻,70℃放置10分鍾,或至溶液變清亮,簡短離心以去除管蓋內(nei) 壁水珠。

需注意:加入裂解緩衝(chong) 液後可能會(hui) 出現白色絮狀沉澱,在70℃放置後會(hui) 消失。如溶液未變清亮,說明細胞裂解不徹底,可能導致提取DNA量少或提取出的DNA不純。

⑤加200μL無水乙醇,充分混勻,此時可能會(hui) 出現絮狀沉澱,簡短離心以去除管蓋內(nei) 壁水珠。

⑥將上一步驟所得溶液和絮狀沉澱均加至吸附柱中(吸附柱放入廢液收集管中),8000rpm離心1分鍾,棄廢液。

⑦加入500μL漂洗緩衝(chong) 液1(使用前先檢查是否已加入無水乙醇),8000rpm離心1分鍾,棄廢液。

⑧加入500μL 漂洗緩衝(chong) 液2(使用前先檢查是否已加入無水乙醇),最大轉速13000rpm離心3min,棄廢液。

⑨將吸附柱放回廢液收集管中,最大轉速13000rpm離心1分鍾,盡量去除漂洗液。

⑩將吸附柱轉入一根幹淨的離心管中(需自行準備,試劑盒中未提供),加入50μL洗脫緩衝(chong) 液或滅菌去離子水,室溫放置2-5分鍾,8000rpm離心1分鍾。收集濾出液,做好標記,4℃或-20℃(短期)保存備用,-70℃長期保存。

(2)核酸檢測:實時熒光定量PCR(qPCR)方法檢測猴痘病毒核酸(PCR實驗室進行)。

①反應體(ti) 係的準備:每孔20μL,加入5μL樣本DNA,共計25μL;每次PCR反應,除檢測標本外,應加無DNA對照(用水代替DNA)、陽性對照;所有樣本,包括對照,應設複孔。

②加樣: 每根反應管中加入核酸或對照各5uL,蓋緊管蓋或封好透明膜,置於(yu) 熒光定量PCR檢測儀(yi) 上。

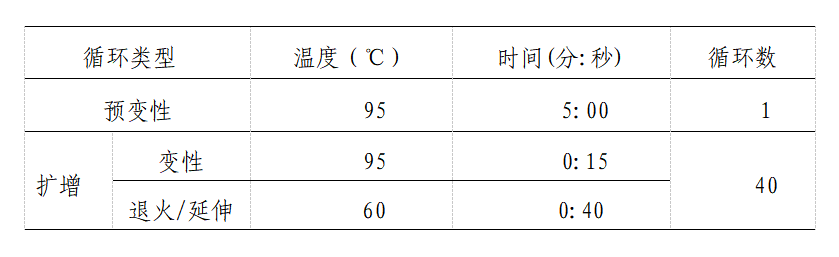

③擴增條件設定:

④儀(yi) 器檢測通道選擇:使用熒光定量PCR檢測儀(yi) ,選擇Fam熒光信號檢測通道,收集設在60℃。具體(ti) 設置方法參照各儀(yi) 器使用說明書(shu) 。

⑤結果分析閾值設定:使用熒光定量PCR檢測儀(yi) 進行結果分析時,基線取3-10或6-15個(ge) 循環的熒光信號,閾值設定原則為(wei) 閾值線剛好超過正常陰性對照擴增曲線最高點,也可根據儀(yi) 器噪音情況調整閾值。

(3)核酸檢測結果判斷

①Real-time PCR反應係統的質量控製:反應結果應同時符合以下2個(ge) 條件,否則試驗結果無效,應重新開展檢測。陰性對照無擴增,為(wei) 陰性。陽性對照未出現陰性結果。

②結果判定:

A.陰性:雙孔Ct值>37,或無Ct值;

B.灰區:一孔Ct值>37;

C.陽性:雙孔Ct值<37。

所有陽性和處於(yu) 灰區的標本應重複檢測或經序列分析進行確診。需注意:當標本僅(jin) 為(wei) 咽拭子或血清、血漿,且檢測結果為(wei) 陰性時,應結合臨(lin) 床症狀,慎重做出陰性診斷。

(4)表格記錄

做好熒光定量實時PCR方法檢測猴痘病毒核酸原始記錄。

五、猴痘病毒全基因組測序

1.測序標本選取原則。本土疫情中的首發或早期病例、與(yu) 早期病例有流行病學關(guan) 聯的關(guan) 鍵病例、感染來源不明的本土病例、境外輸入病例陽性標本等。以上標本在核酸熒光定量PCR檢測Ct值≤32時進行測序(關(guan) 鍵樣本除外)。

2.測序要求。以省為(wei) 單位確定開展猴痘病毒全基因組測序的機構。建議使用擴增子技術進行猴痘病毒全基因組測序。測序數據經質控合格後方可用於(yu) 後續生物信息分析。二代測序平台覆蓋深度應不低於(yu) 10×,三代測序平台覆蓋深度應不低於(yu) 50×,全基因組測序覆蓋度應不低於(yu) 98%。數據比對分析推薦參考猴痘基因組NC_063383.1。

各省應建立本省輸入、本土病例猴痘病毒基因組數據庫,應具備序列對比分析能力。具備測序條件的省份要在接收標本後48小時內(nei) 開展測序工作,關(guan) 鍵樣本要求實驗室收到標本後1周內(nei) 提供測序結果報告,所有測序原始數據(一般為(wei) fastq格式)、組裝序列(一般為(wei) fasta格式)和標本序列測定結果報告單(見附件7-2)應在獲得序列48小時內(nei) 報送中國疾控中心病毒病所進行序列匯總、分析。病毒病所應將序列分析結果及時反饋各省,並將全國猴痘病毒序列匯總、分析結果及時上報國家疾控局。

3.分子分型。推薦使用在線分析工具Nextclade(https:// clades.nextstrain.org)對變異株進行分子分型。

附件:

7-1猴痘病毒檢測標本送檢表

7-2猴痘病毒標本序列測定結果報告單

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信