雲南怒江州脫貧攻堅與生態保護實現共贏

近年來,雲(yun) 南省怒江傈僳族自治州(以下簡稱怒江州)采取多種有效措施,變地理劣勢為(wei) 資源優(you) 勢,讓綠水青山助力脫貧攻堅,努力在一個(ge) 戰場打贏脫貧攻堅和生態保護兩(liang) 場戰役。當前,怒江州各族人民實現了從(cong) 區域性深度貧困到整體(ti) 脫貧的巨大跨越,藍天、碧水、青山讓怒江州成為(wei) 雲(yun) 南一張靚麗(li) 的生態名片。

堅持生態優(you) 先,脫貧攻堅與(yu) 生態保護實現共贏

據怒江州委書(shu) 記納雲(yun) 德介紹,怒江州貧困麵大、貧困程度深,少數民族人口多,是全國“三區三州”深度貧困地區的典型代表。黨(dang) 的十八大以來,怒江州結合實際,堅持增綠與(yu) 增收、生態與(yu) 生計並重,努力在一個(ge) 戰場打贏脫貧攻堅和生態保護兩(liang) 場戰役,走出了一條怒江實踐之路。

怒江州深入推進生態文明建設示範州創建、“兩(liang) 江”流域生態修複和“怒江花穀”生態建設。先後出台《關(guan) 於(yu) 在脫貧攻堅中保護好綠水青山的決(jue) 定》《怒江州林業(ye) 生態脫貧攻堅區行動方案》。通過群眾(zhong) 搬遷下山,生態修複上山,讓群眾(zhong) 擺脫貧困,讓原居住地生態脆弱區得以休養(yang) 生息。實施“以電代柴”項目,培育群眾(zhong) 健康文明的生活方式和綠色生活理念。從(cong) 貧困群眾(zhong) 中選聘生態護林員,讓群眾(zhong) 在家門口就業(ye) ,實現生態脫貧。實施“保生態、防返貧”生態建設鞏固脫貧成果行動,組織貧困人口參與(yu) 推進怒江、瀾滄江兩(liang) 岸生態修複治理。紮實推進“怒江花穀”生態建設,把退耕還林、陡坡地生態治理、產(chan) 業(ye) 扶貧等有機結合起來一起抓實抓細。

通過易地扶貧搬遷和生態扶貧,怒江州各族群眾(zhong) 告別了“靠山吃山”、陡坡耕作、毀林開荒等傳(chuan) 統的農(nong) 耕生存方式,用電磁爐、液化灶替代了柴火,逐步養(yang) 成了健康文明的現代生活方式和良好的環境衛生習(xi) 慣。

“現在,鄉(xiang) 裏更加重視保護生態環境,守護好綠色邊疆。鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 在發展中嚐到了保護生態的‘甜頭’,參與(yu) 巡山護邊、舉(ju) 報破壞生態行為(wei) 更加積極主動。”貢山縣獨龍江鄉(xiang) 黨(dang) 委副書(shu) 記、鄉(xiang) 長孔玉才說。

2019年,怒江州新增國家級公益林202萬(wan) 畝(mu) ,完成陡坡地生態治理等營造林20.4萬(wan) 畝(mu) ;六庫城市空氣質量優(you) 良天數比例為(wei) 100%;全州縣級以上集中式飲用水水源地水質均達Ⅱ類標準,飲用水環境質量優(you) 良率為(wei) 100%;全州境內(nei) 主要河流怒江、瀾滄江水係監測斷麵水質保持在Ⅲ類以上,獨龍江監測斷麵水質保持在Ⅱ類以上,地表水環境質量達標率為(wei) 100%。

截至2019年末,怒江州累計脫貧22.35萬(wan) 人,貧困發生率從(cong) 56.24%下降到10.09%,獨龍族、普米族實現整族脫貧,169個(ge) 貧困村出列,貢山縣脫貧“摘帽”。經動態監測,目前全州建檔立卡貧困人口全部實現“兩(liang) 不愁三保障”,貧困村達到退出標準,可以如期實現脫貧“摘帽”。

如今,綠色已成為(wei) 新時代怒江最顯著的底色。隨著群眾(zhong) 生產(chan) 生活方式的改變,怒江的山更青了、水更綠了、天更藍了,全州森林覆蓋率達78.08%,居全省第二位。生態環境質量位居全省前列,貢山縣成功創建“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,全國生態文明示範州創建正在開展現場核實。

走好“三條路”,綠水青山真正成為(wei) “金山銀山”

“怒江州98%以上的土地是高山峽穀,這是發展的劣勢,但擁有著78.08%的森林覆蓋率和良好的自然資源,這恰恰成為(wei) 發展生態經濟的優(you) 勢,利用生態資源實施生態扶貧是怒江脫貧攻堅必然的選擇。”怒江州林業(ye) 和草原局黨(dang) 組書(shu) 記、局長呂超說:“2019年底,全州農(nong) 民人均林業(ye) 收入近3000元,占到了農(nong) 民人均可支配收入的40%以上。”

近年來,怒江州堅持在保護中發展,在發展中脫貧,著力走好實施生態補償(chang) 實現護綠增收、開展生態修複實現造綠增收、發展生態產(chan) 業(ye) 實現借綠增收“三條路”,加速推進“綠水青山”轉化為(wei) “金山銀山”。

在實施生態補償(chang) 方麵,怒江州把生態護林員作為(wei) 實施生態扶貧的重要抓手,將有勞動能力的建檔立卡貧困人口就地選聘為(wei) 生態護林員,參加森林、草原、濕地等自然資源管護,實現生態得保護、貧困群眾(zhong) 得增收。福貢縣子裏甲鄉(xiang) 子裏甲村農(nong) 戶木付迪,2016年被選聘為(wei) 生態護林員,在管護好森林的前提下,帶頭發展林下種養(yang) 業(ye) ,全家5口人均純收入從(cong) 2016年的2500元增加到2019年的12000多元,真正實現了“一人護林,全家脫貧”。

通過開展生態修複,怒江州把建設綠水青山的過程變成群眾(zhong) 增收脫貧的過程。近年來,怒江州實施新一輪退耕還林還草和陡坡地生態治理56萬(wan) 畝(mu) ,惠及11.33萬(wan) 貧困人口,補助期內(nei) 人均增收3000多元;推進怒江、瀾滄江兩(liang) 岸生態修複治理,組建了185個(ge) 生態扶貧專(zhuan) 業(ye) 合作社,讓2.05萬(wan) 貧困人口通過參與(yu) 生態修複工程,就地實現勞務收入。

在發展生態產(chan) 業(ye) 上,怒江州全麵打造以核桃、漆樹為(wei) 主的木本油料產(chan) 業(ye) ;以花椒、草果為(wei) 代表的綠色香料產(chan) 業(ye) ;以重樓、雲(yun) 黃連等為(wei) 主的林下產(chan) 業(ye) 。目前,全州已形成近380萬(wan) 畝(mu) 生態產(chan) 業(ye) ,“四山夾三江”的怒江莽莽群山已經變成“金山銀山”,成為(wei) 貧困群眾(zhong) 增收致富的幸福“靠山”。2019年,獨龍江鄉(xiang) 草果產(chan) 值1110萬(wan) 元,戶均增收達9674元。

怒江州文化和旅遊局局長楊建梅表示,通過先行先試,怒江州逐漸探索出以“扶貧車間+科普基地+護鳥協會(hui) +農(nong) 戶”的生態旅遊、“景區運營+合作社+非遺工坊+農(nong) 戶”的鄉(xiang) 村旅遊等旅遊扶貧新模式,既讓當地群眾(zhong) 分享到旅遊發展的紅利,傳(chuan) 承民族文化,又保護了祖祖輩輩賴以生存的綠水青山。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

綠色 高原最美底色

黨的十八大以來,在習近平生態文明思想的指引下,西藏自治區認真實施大氣、水、土壤汙染防治行動,嚴格控製資源開發力度,大力構築國家生態安全屏障。 [詳細] -

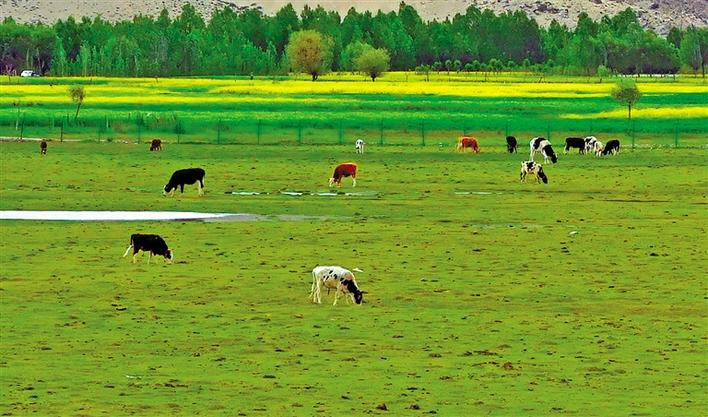

甘肅甘南藏區守“生態底色” 傳統牧民漸變“旅遊工人”

6月下旬,在甘南州臨潭縣冶力關鎮一家“藏家樂”內,甘肅省人大常委會副主任、甘南藏族自治州委書記俞成輝接受媒體專訪。[詳細] -

築牢長江上遊生態屏障 兩省三縣檢察機關建立跨區域協作機製

為充分發揮公益訴訟檢察職能,共同築牢長江上遊生態屏障,近日,四川省甘孜藏族自治州色達縣人民檢察院與青海省果洛州班瑪縣、四川省阿壩州壤塘縣兩地檢察院召開了交流會。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信