大美濕地:青海高原上的“地球之腎”

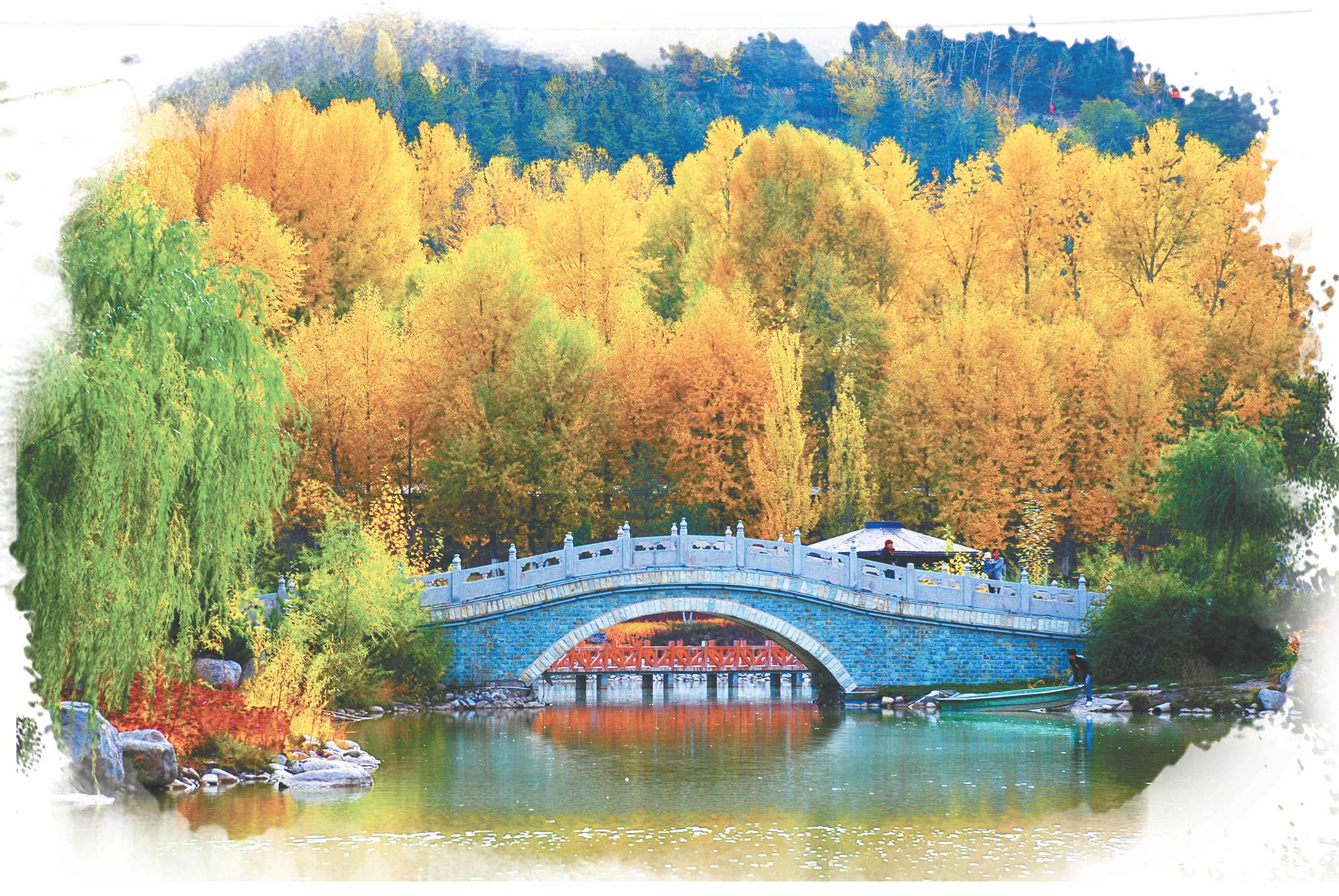

對於(yu) 很多人來說,“濕地”這個(ge) 概念更多是在地理課本中才有。實際上,濕地就在我們(men) 身邊,它是大自然饋贈給人類最好的禮物,也是原生態美之集大成者:樹木、藻類、自由嬉戲的禽鳥、宛如鏡子般的河湖、倒映著碧藍的天空,一派天淨沙似的曠達與(yu) 靜美。

濕地又被稱為(wei) “地球之腎”。這是因為(wei) 它擁有茂密的樹林,不停地淨化著我們(men) 的空氣,讓我們(men) 生活的環境更加宜居。濕地還有蓄水功能,就像一塊海綿一樣,可以有效地儲(chu) 存地下水,在天氣幹旱的時候補給幹涸的河床;而濕地上的植被,還能起到穩固土壤的作用。

鋼筋水泥牆內(nei) 的生活,壓抑不住人們(men) 對綠色的向往,走進生機盎然的濕地,呼吸著那清新的空氣,仿佛陽光一樣輕輕地溫煦身心,洗滌塵勞,讓人不經意間便能放下疲憊與(yu) 壓力,重新喚醒自己的小宇宙。

濕地麵積居全國第一

2014年1月13日,國務院新聞辦公室發布全國第二次濕地資源調查成果:青海省濕地類型多樣,生態區位極其重要,孕育了獨特的高原濕地生物基因庫。目前,全省濕地麵積達814.36萬(wan) 公頃,占全國濕地總麵積的15.19%,濕地麵積居全國第一。

“城市多一塊濕地,生活多一份詩意。”2013年12月31日,青海西寧湟水國家濕地公園被國家林業(ye) 局批準進行試點建設,按照建設“湟水清水入城、濕地生態文化和地域文化展示平台、人與(yu) 自然和諧共存的生態樂(le) 園”的要求,打造人與(yu) 自然和諧共存的典範,建設融生態保護、科普教育、文化展示、觀光旅遊等多功能於(yu) 一體(ti) 的國家濕地公園。

濕地公園試點建設以來,相繼實施了湟水河河道綜合治理及濱水休閑綠道建設、北川河生態河道建設、寧湖景觀改造、湟水河濕地海綿化改造及景觀提升、城市綠道係統建設等項目,建成了海湖濕地、寧湖濕地和北川濕地三大片區。

遊廊掩映、綠道環繞、草木深翠……濕地公園的美景,無疑是人類寫(xie) 給大自然的情書(shu) 。如今,這個(ge) 於(yu) 城市中散發自然魅力,生態環境優(you) 美,融生態保護、科普教育、文化展示、觀光旅遊等於(yu) 一體(ti) 的“中心城市綠芯”,已成為(wei) 各種鳥禽的棲息場所,也成為(wei) 市民休閑的好去處。

近年來,青海各級政府認真踐行生態保護優(you) 先理念,深入推進三江源、祁連山、青海湖等重點生態功能區生態保護和綜合治理,不斷加大濕地保護力度,完善濕地保護製度,大力推進濕地公園建設,目前已陸續建成國家濕地公園19處、省級濕地公園1處,包括沼澤濕地、湖泊濕地、河流濕地和人工濕地在內(nei) 的濕地公園總麵積達到36.14萬(wan) 公頃。

近日,由互助南門峽國家濕地公園保護中心承擔的2020年中央財政林業(ye) 科技推廣項目“湟水流域國家濕地公園適生植物選育及示範推廣項目實施方案”通過專(zhuan) 家審查。作為(wei) 青海省林業(ye) 和草原係統第一個(ge) 濕地保護科技推廣示範項目,該項目的實施對湟水流域國家濕地公園濕地景觀配置、退化濕地修複、小微濕地修複與(yu) 完善具有重要的現實意義(yi) 。

據青海省林草局濕地管理處副處長宋維菊介紹,總投資100萬(wan) 元,實施期限為(wei) 三年的該項目,將實現對高原鄉(xiang) 土濕地植物開展人工培育及小規模栽植等技術研究,選育出適宜湟水流域適生的特色濕生植物,為(wei) 湟水流域乃至其他高原濕地公園濕地植物係列繁殖及綜合集成配套濕地景觀綠化提供技術示範,為(wei) 今後研究高原濕地生態係統保護與(yu) 修複技術提供科學依據。

最美的濕地上有最美的“守護神”

在青海三江源、祁連山、青海湖,在青海廣袤的大地上,有一支由1.6萬(wan) 人組成的濕地生態管護員隊伍。他們(men) 不論酷暑嚴(yan) 寒,常年行走在青山綠水間,與(yu) 山為(wei) 伴,與(yu) 林為(wei) 友,用自己沾滿泥土的雙腳,用自己的滿腔熱忱默默堅守,守護著青海高原這片極地的純淨。

今年56歲的楊占吉,是海南藏族自治州貴德縣河陰鎮城西村三社的建檔立卡貧困戶,也是一位普通的濕地管護員,因妻子殘疾常年臥床、女兒(er) 還要繼續上學,養(yang) 家的重擔落在了楊占吉一人肩上。2017年9月,在精準扶貧政策的支持下,楊占吉被聘為(wei) 貴德縣濕地管護員,從(cong) 那時開始,他與(yu) 濕地的故事便在日與(yu) 夜的守護中展開。

“我管護的區域是河西大橋到黃河清大橋北岸,平時的工作主要負責管護濫砍濫伐、采砂取土、開墾、砍柴和亂(luan) 捕濫獵野生動物等等破壞濕地生態資源的行為(wei) 。因為(wei) 管護的麵積很大,每次騎著摩托車巡護都要花上多半天時間,路上走走停停,顧不上吃飯也是常事。可是既然當上了管護員就要負責到底,不能漏掉任何一片區域。”楊占吉說。

楊占吉是這樣說的,也是這樣做的。在巡護工作中,他不是在河岸道路巡查,就是在濕地製止垂釣者、打撈漂浮汙染物。“節假日的時候更是巡護的重要時期,為(wei) 了濕地的生態環境,放棄短暫的團聚也值了!”楊占吉樸素的話語中滿載著對濕地生態保護工作的熱愛,更詮釋了濕地管護員的責任與(yu) 擔當。

澤曲國家濕地公園位於(yu) 澤庫縣西南部,規劃總麵積7.23萬(wan) 公頃,公園劃分為(wei) 生態保育區、恢複重建區、科普宣教區、合理利用區、管理服務區。它的建立,對維護澤曲濕地生態功能意義(yi) 重大。

6年來,索南項加的足跡遍布澤曲濕地的每一個(ge) 角落。夏日的澤曲河水橫溢,藍天白雲(yun) 倒映在清澈的濕地湖泊中,鳥語蟲鳴,花香四溢,這時的索南項加會(hui) 在言談中流露出一種自豪感:“剛開始當上管護員時,每天都在重複同樣的工作監管濕地內(nei) 的環境衛生,清理垃圾和雜物,清點核實濕地周邊的牛羊數量是否超標,遇到偷牧、采石挖沙等破壞環境的行為(wei) ,及時製止並且上報,當時真的感覺有些枯燥。”現如今,索南項加發現,自己已由衷地愛上了這片濕地。每一次的巡護都充滿了樂(le) 趣,看雲(yun) 就可以知道天氣的變化,看眾(zhong) 多湖泊的大小變化,就知道澤曲上遊的水量是否充沛,他甚至可以從(cong) 鳥類棲息的數量,感知到濕地環境有沒有發生大的改變。

他感到自己在一天天和這片廣袤的濕地融為(wei) 一體(ti) ,他已離不開濕地,他知道,濕地的良好保護也同樣離不開他們(men) 這些管護員,離不開每一名細心嗬護它的牧民。

讓地球“綠肺”滋養(yang) 青海大地

黨(dang) 的十八大以來,黨(dang) 中央國務院高度重視濕地保護工作,作出了一係列決(jue) 策部署,重要濕地和濕地公園納入國家生態保護紅線範圍。國務院《關(guan) 於(yu) 健全生態保護補償(chang) 機製的意見》中,濕地也已納入到生態補償(chang) 領域之列,而正在開展的第三次全國國土調查,“濕地”更是上升為(wei) 國土調查一級地類。

濕地保護是推進“一優(you) 兩(liang) 高”戰略部署的重要內(nei) 容。省第十三次黨(dang) 代會(hui) 提出:“青海擁有大江河、大草原、大濕地等豐(feng) 厚的生態資源,在全國生態格局中的影響大、貢獻大、責任大、價(jia) 值大。”有鑒於(yu) 此,2014年至今,全省累計落實國家濕地保護修複資金近7.4億(yi) 元,相繼開展了濕地生態效益補償(chang) 、退耕還濕、濕地公園建設、濕地生態管護員等濕地保護與(yu) 修複工作。濕地資源保護已成為(wei) 深入實施“五四戰略”、奮力推進“一優(you) 兩(liang) 高”戰略部署,建設更加富裕文明和諧美麗(li) 新青海的重中之重。

為(wei) 了實現從(cong) 濕地大省到濕地強省的轉變,省委省政府不斷完善濕地保護製度,抓緊做好修訂後的《青海省濕地保護條例》相關(guan) 配套製度的製定完善工作;加快濕地分級監管體(ti) 係,推進青海省重要濕地名錄發布,爭(zheng) 取將青海省更多省級重要濕地名錄納入到即將修訂的國家重要濕地名錄中,以爭(zheng) 取更多投資;積極爭(zheng) 取並嚴(yan) 格監管好中央財政濕地補貼項目,穩步推進濕地生態效益補償(chang) 以及退耕還濕試點項目,探索出符合青海實際的生態效益補償(chang) 及退耕還濕機製;實施好青海湖鳥島、紮陵湖、鄂陵湖3處國際重要濕地中央預算內(nei) 濕地保護工程。

2018年7月,青海正式啟動了濕地泥炭沼澤碳庫調查工作。目前,已經初步完成野外調查,爭(zheng) 取在2020年年底全麵完成濕地泥炭沼澤碳庫調查所有工作,迎接國家驗收。青海省林草局濕地管理處處長馬建海告訴記者,青海省擁有獨特的雪山、藍天、濕地、湖泊、森林、草地和荒漠戈壁,它們(men) 的雄偉(wei) 、博大和奇異,足以震憾每一個(ge) 人。國家濕地公園是以國家公園為(wei) 主體(ti) 的自然保護地體(ti) 係的重要組成部分,是國家公園示範省建設的重要內(nei) 容,我們(men) 將全麵提升濕地保護能力,緊扣省情實際,堅決(jue) 扛起濕地保護的責任,推動形成人與(yu) 自然和諧發展的現代化建設新格局。

融入更多的科學元素,將創新“濕地+自然教育”宣教模式持續在各地不斷落地開花,這是青海加強濕地科普宣教體(ti) 係建設的有力抓手。繼2017年西寧市湟水國家濕地公園建成麵積346平方米的濕地科普館以來,青海省濕地保護中心近期又分別在互助土族自治縣三所學校成立首批“濕地學校”,同時國家濕地公園自然教育學校暨高校科研教學實踐基地在剛察沙柳河掛牌,意味著濕地公園麵向高校教育資源邁出了第一步,也為(wei) 雙方在科技支撐、人員培訓、學生實習(xi) 、就業(ye) 及自然教育等領域的廣泛合作奠定了基礎。

值得一提的是,青海省在集中保護國家濕地公園生態環境的基礎上,依托森林、濕地、自然保護區和國有林場,適時發展生態旅遊,實現生態美、產(chan) 業(ye) 強、百姓富的局麵。青海西寧湟水國家濕地公園管理服務中心主任張誌法表示,將繼續堅持“全麵保護、科學修複、合理利用、持續發展”的原則,深入貫徹落實“綠水青山就是金山銀山”的生態理念,努力融入黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略,積極探索湟水流域水環境治理與(yu) 可持續發展模式,打造湟水流域水環境綜合治理和濕地修複範例,為(wei) 西部大河沿線城市水環境綜合治理和可持續發展工作提供實踐經驗。

這些舉(ju) 措,是青海全省上下積極推進生態文明建設、落實“三個(ge) 最大”的重大要求,是提高全民濕地保護意識、創新濕地保護的宣傳(chuan) 教育渠道、保護綠水青山的具體(ti) 行動。在青的高等院校與(yu) 國內(nei) 高校的合作目前已開展了國家自然基金、青海省基礎研究等項目,以打造湟水濕地研究中心、建設青海西寧湟水濕地生態係統定位觀測研究站等。

天時,地利,人和。濕地麵積居全國第一的青海,未來可期。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青海省推動三江源國家公園設立工作領導小組會議召開

11月17日下午,青海省推動三江源國家公園設立工作領導小組召開第二次會議,學習貫徹習近平生態文明思想,聽取三江源國家公園設立工作總體進展情況匯報,審議有關報告,研究部署具體任務。[詳細] -

西藏:打好全民減塑戰 保護水生生物鏈

活動現場,廣大群眾手持環保口號宣傳牌與簽到板合照,表明了自己的環保態度;通過觀看水生野生動物保護科普宣傳展板等形式,深入了解水生野生動物保護科普知識。[詳細] -

西藏拉薩市區近4萬棵樹木塗白換“冬裝”

拉薩市區近4萬棵樹木塗白換“冬裝”,下一步將開展冬灌、覆土防寒等工作。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信