博士生培養要著力服務需求和能力養成

習(xi) 近平總書(shu) 記在教育文化衛生體(ti) 育領域專(zhuan) 家代表座談會(hui) 上指出,我國高校要勇挑重擔,釋放高校基礎研究、科技創新潛力,聚焦國家戰略需要,瞄準關(guan) 鍵核心技術特別是“卡脖子”問題,加快技術攻關(guan) 。博士畢業(ye) 生作為(wei) 知識的生產(chan) 者、傳(chuan) 播者,創新創造和創新成果產(chan) 業(ye) 化的推動者,對於(yu) 提升國家原始創新能力,獲得並維持核心競爭(zheng) 力具有重要意義(yi) 。改革開放以來,我國博士研究生教育招生規模從(cong) 1981年的900人增加到2020年的10萬(wan) 人,選拔和培養(yang) 了一批又一批高端人才,但與(yu) 此同時也存在一些短板。優(you) 化博士研究生培養(yang) 模式,正在成為(wei) 我國提升自主創新能力中的一個(ge) 關(guan) 鍵問題。

1、博士生教育存在的突出問題和不足

●教育目標單一,研究領域太過狹窄和專(zhuan) 門化,主要以學科為(wei) 培養(yang) 單位;

●不重視培養(yang) 學生廣泛而必要的通用能力,跨學科合作研究能力和創新實踐能力不足;

●博士生沒有為(wei) 學術界外部就業(ye) 做好準備。

博士教育目標和培養(yang) 模式單一,無法適應個(ge) 人和市場的多元化需求。傳(chuan) 統上,博士教育旨在培養(yang) 學者或高級科學專(zhuan) 門人才,期望博士畢業(ye) 後進入高校科研機構從(cong) 事學術職業(ye) 並為(wei) 知識進步作出貢獻。基於(yu) 此,目前我國博士生教育以學術型為(wei) 主,專(zhuan) 業(ye) 學位博士占比約5%。然而,隨著供需結構的轉變,博士畢業(ye) 生就業(ye) 去向、就業(ye) 期望均表現出顯著的多元化趨勢。一是不能適應市場需求和就業(ye) 去向的多元化。近年來,博士生能夠進入高校或科研機構的隻有一半左右(52%),而流向企業(ye) 、黨(dang) 政機關(guan) 等非學術部門的越來越多。從(cong) 行業(ye) 分布看也得到類似結論,除了教育、科學研究和技術服務業(ye) ,近四成的博士畢業(ye) 生分布於(yu) 其他各行各業(ye) 。由此可見,旨在培養(yang) 學術人才的博士教育目標和實際就業(ye) 之間存在衝(chong) 突和不匹配。二是博士生的入學動機、就業(ye) 期望也呈現多元化特征。四成以上的博士生認同畢業(ye) 後獲得學術職位越來越難,高校科研機構不再是唯一選項。盡管高等院校和科研機構依然是博士生畢業(ye) 後的首選單位,但有接近甚至超過一半的博士生打算或願意在企業(ye) 、政府部門、其他事業(ye) 單位尋求就業(ye) 機會(hui) 。單一的博士教育目標和模式無法滿足個(ge) 人的多樣化職業(ye) 定位。事實上,新一輪科技和產(chan) 業(ye) 革命對知識創造和創新的需求達到前所未有的高度,產(chan) 業(ye) 部門對高學曆研究人員的需求越來越大,而高校科研機構等學術勞動力市場趨於(yu) 飽和,博士畢業(ye) 生就業(ye) 多元化趨勢已經不可逆轉。因而,單一化的培養(yang) 目標已無法滿足個(ge) 人、社會(hui) 的多元化需求,進一步發揮博士人才的社會(hui) 價(jia) 值,拓展博士生教育目標是不容回避的根本問題。

博士生培養(yang) 內(nei) 容狹窄和專(zhuan) 門化,使得博士畢業(ye) 生的能力素質不足或與(yu) 市場需求不匹配。隨著博士就業(ye) 範圍的擴大,博士畢業(ye) 生需要走出“象牙塔”,掌握更廣泛的能力素質,並能夠在不同的職業(ye) 環境中應用所掌握的知識和技能。然而,在傳(chuan) 統的學術目標導向下,博士生培養(yang) 以學術能力為(wei) 重點,不太重視職業(ye) 能力或通用技能的養(yang) 成。同時,目前一般以二級學科博士點(專(zhuan) 業(ye) )為(wei) 單元進行博士生招生、組織和培養(yang) ,部分專(zhuan) 業(ye) 甚至隻有1至2位博士生導師,“孤軍(jun) 奮戰”的模式使得博士生的研究領域和能力過於(yu) 狹窄。由此使得博士畢業(ye) 生的能力素質存在欠缺或不匹配:一是博士畢業(ye) 生缺乏廣泛的通用能力。針對博士畢業(ye) 生和雇主的調查表明,不管是科研工作還是其他替代性職業(ye) ,博士畢業(ye) 生需要同時具備專(zhuan) 業(ye) 知識和研究能力,以及口頭溝通、寫(xie) 作、團隊合作、人際交往和項目管理等廣泛的通用能力。然而,現有的博士教育體(ti) 係強調專(zhuan) 業(ye) 知識、素養(yang) 和學術能力,而無法為(wei) 畢業(ye) 生提供管理能力、人際交往、領導力、合作能力等就業(ye) 市場所需的技能,導致博士畢業(ye) 生就業(ye) 能力不足或與(yu) 市場需求不匹配,職業(ye) 準備不充分。二是跨學科知識欠缺,跨學科、跨機構的合作交流能力不足。當今時代,學科融合和產(chan) 學研協同創新需求前所未有,尤其是突破關(guan) 鍵基礎理論和攻克“卡脖子”技術難關(guan) ,往往需要多個(ge) 學科、多個(ge) 部門的共同協作。因此,即使是留在學術部門的博士研究人員,也不能再局限於(yu) 自己的研究領域埋頭寫(xie) 論文,而是需要具備跨學科交流、團隊合作等新的能力素質。從(cong) 這個(ge) 意義(yi) 上說,明確市場對博士生的能力素質需求是博士教育的重要問題。博士生培養(yang) 不能停留於(yu) 狹窄的專(zhuan) 業(ye) 知識和某個(ge) 主題的學術研究能力,跨學科研究能力和通用技能訓練應成為(wei) 不可或缺的部分。事實上,拓展博士教育目標,強調能力培養(yang) 正成為(wei) 全球博士教育改革的趨勢。

2、進一步改革和優(you) 化博士生培養(yang) 模式

●拓展博士教育目標,從(cong) 單一的學術目標轉向為(wei) 各行各業(ye) 培養(yang) 高級專(zhuan) 門人才;

●明確新時代博士生能力素質需求,建構博士生能力素質框架;

●進一步改革和優(you) 化博士生培養(yang) 模式,以能力養(yang) 成和服務需求為(wei) 重點,積極發展多種形式的博士學位教育,以組建博士生院為(wei) 抓手,落實和促進跨學科、產(chan) 教融合培養(yang) 博士人才。

協調博士層次學術型人才與(yu) 應用型人才培養(yang) ,積極發展多種形式的博士學位教育,以滿足社會(hui) 不同部門對高級人才的需求。博士具有目標和項目的多樣化,能夠更好地滿足個(ge) 人和社會(hui) 的需求,強化研究者和實踐者之間,以及學術部門和產(chan) 業(ye) 部門之間的聯係。一是要充分肯定專(zhuan) 業(ye) 學位等新型博士項目的價(jia) 值意義(yi) ,加大宣傳(chuan) 力度,改變重學術輕轉化應用的認知偏差;二是積極洞察產(chan) 業(ye) 變革需求,增設工商管理、智能製造、研究開發等專(zhuan) 業(ye) 博士學位。可行的思路是升級工商管理碩士,設立工商管理博士(DBA),培養(yang) 具有全球視野的卓越管理人才;適應中國工業(ye) 4.0和提高企業(ye) 研發能力的需要,針對企業(ye) 研究與(yu) 試驗發展(R&D)人員接近500萬(wan) ,但博士層次研發人員僅(jin) 占0.9%的情況,可設立智能製造、研究開發和管理等專(zhuan) 業(ye) 博士學位,增進前沿知識和加強現代科學研究方法訓練,培養(yang) 造就科技創新和人工智能等領域領軍(jun) 人才。三是下放審核、審批權限,鼓勵支持高校自主探索其他新型博士學位,如歐美國家已經開設的課程博士、論文博士、校企聯合培養(yang) 博士、產(chan) 業(ye) 博士等,突出服務經濟社會(hui) 發展的實際需求。

以能力培養(yang) 為(wei) 重點,重新建構博士生能力清單和框架,著力培養(yang) 具備“T字形”能力素質的創新型、複合型博士人才。學術學位博士生畢業(ye) 後並非全部從(cong) 事學術研究工作,實用技術開發、企業(ye) 經營管理、自主創業(ye) 也是其重要的就業(ye) 去向。這要求博士生不僅(jin) 要掌握係統深入的專(zhuan) 門知識和獨立從(cong) 事科學研究工作的能力,更需要具備解決(jue) 實際問題的能力。學術能力和通用技能都是能力素質的重要維度,兩(liang) 者相互促進,缺一不可。因此,建議拓展博士生教育目標,培養(yang) 具備深厚專(zhuan) 業(ye) 技能和廣泛通用能力,即“T字形”能力素質的創新型、複合型人才。一是要建構麵向市場、麵向未來的博士生能力素質框架,提出涵蓋學術研究能力和通用能力在內(nei) 的能力素質模型,引導博士教育變革和全麵的質量提升;二是製定高等教育各階段有序銜接的資格框架體(ti) 係,明確本科、碩士和博士階段不同層次的資格要求,統籌安排三個(ge) 階段的培養(yang) 目標和內(nei) 容。

搭建利益相關(guan) 者的戰略聯盟,形成合作、開放、共贏的博士人才培養(yang) 機製。全麵提升博士生教育質量和培養(yang) 符合市場需求的高端人才,需要構建政府、教育機構和用人單位等利益相關(guan) 者的戰略聯盟和合作夥(huo) 伴關(guan) 係,增強博士教育響應市場需求變化的能力和速度。一是多方共同參與(yu) 建構博士生能力素質框架,增進了解,達成共識,增強各項能力素質的透明度和適切性,促進博士生能力素質的供需匹配;二是建立校企聯合創新實驗室和合作平台,企業(ye) 發布重大科研需求並提供配套科研設備,高校提供博士生等科研人員進行聯合攻關(guan) ;三是探索建立產(chan) 業(ye) 博士項目和人才資助機製,推進產(chan) 教融合的培養(yang) 模式,包括合作編寫(xie) 教材、開設專(zhuan) 業(ye) 或通識課程,共同資助博士生開展前沿問題研究等。四是落實高校和科研人員的考核評價(jia) 製度改革,提高主動對接和服務重大現實需求的動機和能力。總之,更好地培養(yang) 博士人才,需要強化政產(chan) 學研等利益相關(guan) 者的聯係和協作,從(cong) 而推動博士教育、科技創新和成果轉化應用一體(ti) 化,創造和實現教育、科技、產(chan) 業(ye) 和社會(hui) 的融合發展。

以組建博士生院為(wei) 抓手,通過專(zhuan) 業(ye) 化組織、管理和服務,推進跨學科、產(chan) 教融合的博士人才培養(yang) 模式。在“大科學”時代,借鑒國際經驗,組建多種類型的博士生院,推動跨學科、跨機構培養(yang) 領軍(jun) 人才。按照有序和可行原則,初期可按照科學研究領域組建跨院係的博士生院,如自然科學博士生院、工程科學博士生院等,校內(nei) 相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 都可以加入,設立跨專(zhuan) 業(ye) 的大課題和攻關(guan) 方向,聯合組織招生、管理和培養(yang) 博士。後續可以探索組建跨機構、跨地區的博士生院,高校、科研機構和產(chan) 業(ye) 部門共同參與(yu) ,共同製定“大科學計劃”,形成大型學術網絡,滿足社會(hui) 各領域對跨學科複合型創新人才的需求。博士生院是臨(lin) 時性的安排和組織,具有專(zhuan) 業(ye) 化、非行政化的特征,教育部門可以定期評估、靈活設立。這不僅(jin) 有助於(yu) 培養(yang) 具有國際視野的跨學科博士人才,也可以促進不同專(zhuan) 業(ye) 、不同機構之間的人員交流、合作,更好地落實科教結合、產(chan) 教融合,提升國家原始創新能力。

(作者:卿石鬆,係華東(dong) 師範大學社會(hui) 發展學院副教授、上海市習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想研究中心研究員)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

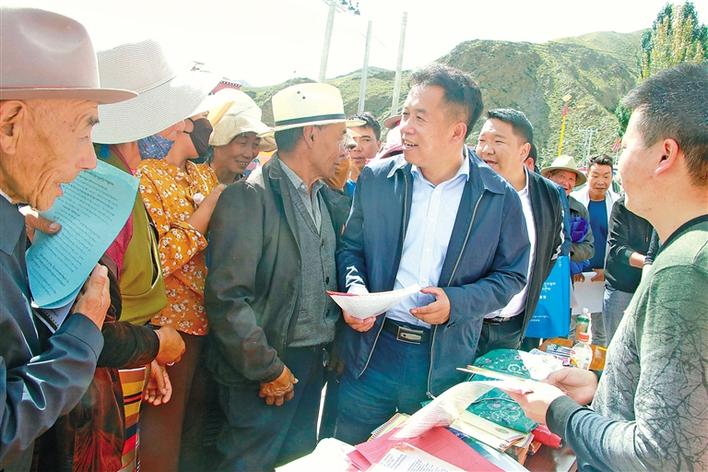

西藏日喀則市交管部門開展安全教育活動

為加大交通安全宣傳力度,不斷提高交通參與者安全出行意識,近日,日喀則市交管部門開展“暢行中國,交警同行”國慶、中秋交通安全主題宣傳活動。[詳細] -

西藏那曲巴青縣公安局組織學生開展警營文化活動

近日,西藏那曲市巴青縣公安局組織雅安鎮完小學生在雅安鎮派出所舉辦“感受警營文化,播撒從警夢想”主題夏令營活動。[詳細] -

山南市開展民族團結進步宣傳教育活動

9月以來,山南市全麵開展民族團結進步集中宣傳活動,教育各族群眾牢固樹立“三個離不開”思想,增強“五個認同”意識。[詳細] -

西藏山南市加強地方立法教育工作

日前,山南市人大常委會召開立法工作專題會議,聽取山南市民政局、民宗局匯報《山南市村居社區管理條例》《山南市宗教活動場所管理條例》立法工作進展情況。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信