這五年,青年人才流動更通暢

5年前,博士齊俊桐辭去中科院沈陽自動化研究所的工作到天津創業(ye) ,他期待能推動中國的無人機科研成果實現產(chan) 業(ye) 化。

當時,他廣發英雄帖,渴望招募一群誌同道合的技術牛人,一起攻下無人機智能集群控製技術的難關(guan) ,可翻遍手中拿到的簡曆,符合條件的人寥寥無幾。

那時候,中國的智能科技產(chan) 業(ye) 基本都集中在北京和深圳這樣的一線城市,各路人才爭(zheng) 相湧向產(chan) 業(ye) 聚集的高地。齊俊桐清楚,當時其他地方的智能製造產(chan) 業(ye) 還沒發展起來,“人家如果衝(chong) 你這一家公司來了,很擔心會(hui) 陷入孤島,將來跳槽也很難。”

而這兩(liang) 年,智能製造產(chan) 業(ye) 逐漸在天津形成規模,加之當地推出廣攬人才的“海河英才計劃”,讓越來越多的中高端人才把目光匯聚過來。“一批來自各地的中高端人才都來了。”齊俊桐說。

“十三五”期間,青年人才在中國各大城市之間的自由流動變得更加通暢,人才流動的“中梗阻”在一點點被打通。

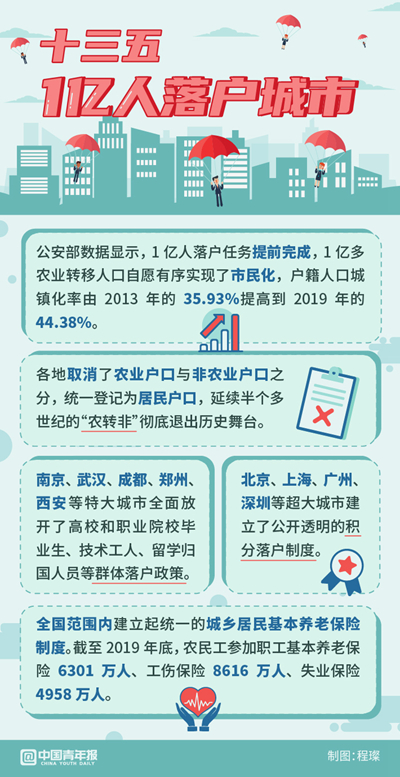

公安部數據顯示,1億(yi) 人在城市落戶的目標已提前完成。而隨著人才活力被進一步激發,城市經濟社會(hui) 快速發展,給年輕人創造更多機遇。

從(cong) 國家層麵,各類城市的落戶政策在逐步放開,從(cong) 過去“有序放開中等城市落戶限製,合理確定大城市落戶條件,嚴(yan) 格控製特大城市人口規模”,轉向“超大特大城市要調整完善積分落戶政策,大幅增加落戶規模”。

各地方政府更是求賢若渴。隨著各大城市持續推進產(chan) 業(ye) 轉型升級,新增就業(ye) 崗位多、人才需求量大,聚天下英才而用之已成為(wei) 各地主政者的共識。

以戶籍製度和公共服務牽引人才流動,成為(wei) 近幾年來的重要趨勢。目前,我國城區常住人口300萬(wan) 以下的城市落戶限製已全麵取消,城區常住人口300萬(wan) 至500萬(wan) 的大城市落戶條件也全麵放寬。南京、武漢、成都、鄭州、西安等特大城市紛紛推出一攬子“搶人”政策,全麵放開了高校和職業(ye) 院校畢業(ye) 生、技術工人、留學歸國人員等群體(ti) 落戶政策。

近期,北京和上海的落戶政策也頗受關(guan) 注:上海明確複旦等4所名校的應屆畢業(ye) 生可以直接落戶;北京提高了積分落戶的透明度,落戶新政實施第一年,有6032人獲得了落戶資格。

地方政府爭(zheng) 相推出人才新政,支持大學生落戶,歸根究底是城市發展觀念的轉變,即從(cong) 過去的“重物輕人”,轉為(wei) 重視人才在社會(hui) 經濟發展中的驅動作用。

上海交通大學科學史與(yu) 科學哲學係教授李俠(xia) 認為(wei) ,從(cong) 過去5年中國城市之間各項指標的綜合實力排名看,區域之間的差距正在拉大,城市格局也在發生變化,“其中一個(ge) 最關(guan) 鍵的要素,就是人才”。

在他看來,幾年前一部分城市搶先下手,主動降低人才落戶的門檻,吸引了一批年輕人安家落戶,如今已經享受到人才紅利,“近年來比較引人注目的中部崛起現象,其中人才是重要的推動力量。”

從(cong) 美國南加州大學研究生畢業(ye) 後,謝雷濤曾在美國工作了一段時間。去年他回到國內(nei) ,在此前工作公司的中國總部成都落戶了。

謝雷濤本科就讀於(yu) 北京,感受過那裏追夢的壓力,對他而言,成都這座城市的慢節奏和美食似乎更有吸引力。更重要的是,成都高新區聚集了一批集成電路產(chan) 業(ye) ,讓他找到了事業(ye) 上大展拳腳的方向。

據統計,成都自2017年7月推出人才新政12條以來,截至今年10月24日,全市累計落戶全日製本科及以上學曆青年人才、技能人才超過39萬(wan) 人。

24歲那年辭去山東(dong) 公務員“鐵飯碗”投入互聯網創業(ye) 大潮時,鞏書(shu) 凱麵對的是質疑和壓力。而隨後幾年,他創立的互聯網文化創意公司迎頭趕上了工業(ye) 互聯網飛速發展的黃金期,在全國多個(ge) 城市快速布局,也吸引了四麵八方的年輕人。

這家公司員工平均年齡26歲,鞏書(shu) 凱感受到,隨著近年來戶籍製度的一再鬆綁,城市之間醫療健康、社保等公共服務逐漸實現無縫對接,大學生對戶口問題似乎並不像前輩那麽(me) 在意,“年輕人的束縛少了,選擇多了”。

在強勁的人才政策之下,一些城市的確迎來了常住人口的快速增長。近3年,西安和杭州的常住人口增量均超百萬(wan) ,成都、長沙、重慶、成都、鄭州等“新一線”城市的常住人口增量超過60萬(wan) 。

與(yu) 過去不同的是,“新一線”城市對大學生的吸引力在不斷增強。第三方專(zhuan) 業(ye) 機構麥可思公布的《2020年中國大學生就業(ye) 報告》顯示,本科畢業(ye) 生選擇在“新一線”城市就業(ye) 的比例從(cong) 2015屆的22%上升到2019屆的26%,在一線城市就業(ye) 的比例從(cong) 2015屆的26%下降至2019屆的20%。

在主要的“新一線”城市中,2017-2019屆外省籍本科畢業(ye) 生在杭州就業(ye) 的占比最高,其次為(wei) 天津、蘇州,均超過一線城市中的廣州。

經濟學專(zhuan) 業(ye) 的大四學生王美寧對未來有著清晰的規劃,對她和身邊很多同學而言,麵對各地對應屆畢業(ye) 生拋出的橄欖枝,“比起短期的補貼,可能我們(men) 會(hui) 更看重這個(ge) 地方能提供的就業(ye) 崗位和發展機會(hui) ”。

如何把引來的人才留住,更加考驗城市社會(hui) 的軟硬環境。李俠(xia) 期待,各大城市在向人才敞開懷抱的同時,還需要進一步完善有助於(yu) 人才流動的市場機製,以及為(wei) 人才幹事創業(ye) 營造富有活力的機製體(ti) 製。

當然,近年來各城市出現“搶人”的現象,並不意味著我國勞動力供不應求。國家發改委相關(guan) 負責人表示,從(cong) 我國目前的結構現狀來看,高學曆勞動力的空間分布和經濟布局、產(chan) 業(ye) 集聚還不夠協調,產(chan) 教融合的程度也還不夠緊密,存在著結構性就業(ye) 矛盾等問題,這意味著,還需進一步加大經濟體(ti) 製改革的力度,為(wei) 推進各類要素市場化配置、促進人才等要素合理流動創造更有利的條件。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

湖南青年講師團:青春用信仰“拍了拍”你

7月31日,在湖南建工集團,全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人、湖南向上向善好青年徐芙蓉向大家分享了她的72天戰疫記。[詳細] -

山東淄博:向青年敞開友好大門

山東淄博創全省之先,日前發布《關於建設多彩活力的青年創業友好型城市25條政策措施》(以下簡稱“措施”),舉全市之力打造青年友好高地。[詳細] -

第五屆全國誌願者培訓師資研修班舉辦

10月22日至26日,第五屆全國誌願者培訓師資研修班在廣州誌願者學院舉辦。據悉,廣州誌願者學院作為首批全國注冊誌願者培訓示範基地,承辦了三期全國誌願者培訓師資研修班。[詳細] -

上海交通大學:在青年學子心中種下紅色的種子

在上海交通大學的校園一角,錢學森圖書館好比一座大地上的豐碑,講述著這位人民科學家的偉業和情懷。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信