瀾湄青年玉樹談:立江源 眺未來

“在學校,我結識到來自瀾湄各國的朋友,與(yu) 他們(men) 的交往‘喚醒’了我,好像日常生活可以被不斷翻新,這讓我無比充盈。”21日,複旦大學新聞學係研究生李大武說:“我堅信,誠懇的溝通能夠喚起自我與(yu) 他者、附近與(yu) 遠方的勾連,建立起有效、持久的友誼。”

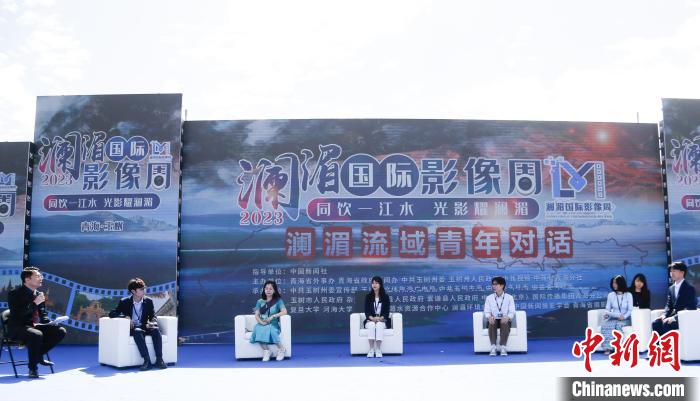

當日,“同飲一江水光影耀瀾湄”2023瀾湄國際影像周在青海省玉樹藏族自治州玉樹市啟動。來自瀾湄六國的青年代表圍繞“抓住機遇迎接挑戰、促進人文交流”主題展開對話交流。

瀾滄江-湄公河發源於(yu) 青海玉樹,一路向南穿過www.easyfundingllc.com、雲(yun) 南等省區,後流經老撾、緬甸、泰國、柬埔寨、越南五國,是連接中國和東(dong) 南亞(ya) 的天然紐帶,也是流域民眾(zhong) 繁衍生息的搖籃,孕育出輝煌的文明。

圖為(wei) 瀾湄六國青年代表對話交流現場。馬銘言 攝

來自越南的阮光雄認為(wei) ,年輕的優(you) 勢在於(yu) 敢想敢試、心態開放、學習(xi) 能力強,“但我們(men) 可能因缺乏經驗而產(chan) 生誤解或偏見,”他說,“交流的第一步是互通、了解彼此,”阮光雄說,“但更重要的,是學會(hui) 轉換立場、主動理解他人需求,發現互補性才能達成共識。”

“正如中國古語所說,‘百聞不如一見’,”阮光雄表示,“到處走走、親(qin) 身經曆能夠讓我們(men) 更接近真實,要先願意去看,才能看得見。”

大理大學緬甸籍教師張凱琦對此深有同感。在中國五年,她常常用照片或短視頻記錄生活點滴。在她眼中,許多中國城市非常古老,但生活在其中的年輕人卻新潮:“看上去的跟實際上的很有反差,兩(liang) 種氣質集於(yu) 一處,非常有趣。”

談及近年來備受歡迎的跨國人文交流及學術合作項目,他們(men) 紛紛表示,越來越多瀾湄青年從(cong) 政府間開設的留學項目及獎學金、高校合作、青年創新創業(ye) 平台中收獲機遇與(yu) 成長。

“例如,2019年在上海複旦大學成立的瀾滄江-湄公河青年交流合作中心,其中許多社會(hui) 實踐、高校智庫項目都非常有意思、有幫助。”來自緬甸的艾可安補充到。

除去高校間的學術互動,青年代表們(men) 也期待今後有更多諸如研學旅行、文化藝術展覽、誌願者服務等形式多樣、內(nei) 容豐(feng) 富的人文交流項目,“我們(men) 可以在社交平台上實時記錄、分享體(ti) 悟,各國媒體(ti) 也應發揮更重要的作用。”來自泰國的李娟表示。

正在中國讀書(shu) 的老撾青年蘇朋則認為(wei) ,分享節日文化是各國青年相親(qin) 相近最直接的方式。“比如潑水節,在中國和老撾,民眾(zhong) 都會(hui) 隆重慶祝,各地活動極具特色且富有生機。”

在交流中,來自複旦大學的李大武分享自己求學期間的心路曆程:“起初也曾對未來感到焦慮、迷茫。”後來,他和同學們(men) 一道,在暑假參與(yu) 玉樹瀾湄源頭尋訪活動、成為(wei) 支教隊員在當地創建水文化社團;平日裏,他在線上課程平台積極與(yu) 各國同學分享資源,參與(yu) 學校組織的瀾湄美食周,與(yu) 大家一起繪製瀾湄長卷,豐(feng) 富課餘(yu) 生活。

經曆了一係列誌願服務和社會(hui) 實踐後,李大武稱,自己“漸漸找回內(nei) 心的沉靜”。如何為(wei) 六國青年溝通創造明朗的場域?在他看來,對話要落在實處,“許多問題,做多了自有答案”。

“在當下互聯網環境下,年輕人應有包容溫和的心態,才可以觀察不同生活方式、體(ti) 會(hui) 其中的樂(le) 趣。”李大武說,還要在交流中保持真誠,珍惜“同飲一江水”帶給六國的天然共性,從(cong) 被動進入到主動“浸入”,從(cong) 重視結果到學會(hui) 與(yu) 人分享過程中的風景。

“我們(men) 不要因登高望遠而忽視平凡的生活。”他覺得,青年應該像瀾滄江水流淌過土地一般,從(cong) 腳下獲取實實在在的力量。“一個(ge) 真實的現在,可以開墾一萬(wan) 個(ge) 美麗(li) 的未來。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

2022瀾湄萬裏行六國青年溯源探尋活動圓滿落幕

為認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神,深化文明交流互鑒,推動中華文化更好走向世界,3月19日至21日,由青海省委宣傳部、雲南省委宣傳部、西藏自治區黨委宣傳部共同主辦。[詳細] -

2022瀾湄萬裏行“從大海到源頭”瀾湄六國青年溯源探尋活動在青海玉樹舉行

20日,“同飲一江水共話瀾湄情”——2022瀾湄萬裏行“從大海到源頭”瀾湄六國青年溯源探尋活動在青海玉樹藏族自治州舉行。 [詳細] -

瀾湄六國青年代表:在不同領域為瀾湄合作注入年輕力量

3月1日,一江情·一家親——瀾湄青年交流對話會在雲南省麗江市舉行。來自中、柬、老、緬、泰、越六國的青年代表分享他們在中國工作、生活的經曆,結合各自領域暢談“青年如何為瀾湄合作貢獻年輕力量”。 [詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信