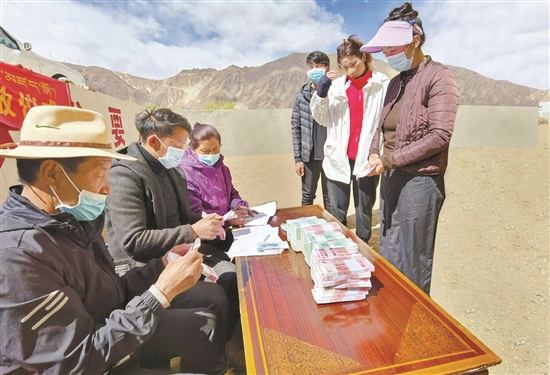

西藏昌都卡若區春日農事忙加油奔小康

春日的卡若草長鶯飛,一片大好春光。

隨著春意漸濃,農(nong) 時不等人,一曲美妙的春忙“交響曲”在卡若區奏響。

依斯麻是自治區農(nong) 業(ye) 技術推廣服務中心農(nong) 機站站長。日前,他來到昌都市卡若區如意鄉(xiang) 桑多村,在這裏開展“3414”田間肥效的試驗,確定糧食作物的最佳施肥模式,助力農(nong) 業(ye) 生產(chan) 。

依斯麻告訴記者,他這次作為(wei) 自治區農(nong) 業(ye) 技術服務工作組一名成員來到卡若區,主要任務是宣傳(chuan) 黨(dang) 的強農(nong) 惠農(nong) 政策,把農(nong) 業(ye) 實用技術和科技成果、市場信息送到田間地頭,為(wei) 農(nong) 業(ye) 增產(chan) 增效和農(nong) 民增收提供最強有力的技術支撐。

站在田間的西迪,是桑多村黨(dang) 支部書(shu) 記。他高興(xing) 地說:“自治區的老師為(wei) 我們(men) 講解了科學種植、使用肥料和灌溉的方法,村裏的科技特派員和村民都學到了不少實用的種植知識。”

春風送暖,萬(wan) 物萌發。走進卡若區卡若鎮左巴村的溫室大棚裏,隻見芹菜、香蔥等蔬菜長勢喜人,有的村民在摘菜,有的村民在施肥,有的村民在除草。

村民朗加次仁正在自己負責的大棚裏細致地拔雜草,以確保這一季蔬菜能有個(ge) 好收成。

與(yu) 朗加次仁同樣勤勞的還有村民達紮。他曾經是村裏有名的困難戶,來到這裏打工後,每月可以拿到4000多元的工資。“現在收入穩定,家裏不僅(jin) 蓋了新房子,買(mai) 了摩托車,也能為(wei) 孩子提供一個(ge) 更好的成長環境了。”

記者了解到,左巴村的一座座溫室大棚不僅(jin) 為(wei) 村民提供了豐(feng) 富的果蔬,也是村民致富的“金鑰匙”。2019年全村21座溫室大棚產(chan) 值30萬(wan) 元,帶動建檔立卡貧困群眾(zhong) 30人增收17萬(wan) 元。

左巴村不止溫室大棚搞得紅紅火火,畜牧養(yang) 殖也蒸蒸日上。育肥基地的技術員辜茂良正帶領著村民一邊喂牛一邊觀察犛牛體(ti) 質,準備根據不同犛牛的體(ti) 質情況作進一步改良,為(wei) 夏季犛牛育肥打好基礎。

作為(wei) 畜牧技術員,辜茂良認真負責的工作態度贏得了左巴村村民的信任。他每天都在育肥基地,和村民一起喂牛、觀察牛的生產(chan) 情況,防止它們(men) 生病、受傷(shang) ,同時手把手傳(chuan) 授村民養(yang) 殖技術,使左巴村的牲畜養(yang) 殖更加科學規範。

綠水青山就是金山銀山。位於(yu) 卡若區埃西鄉(xiang) 蒙普村的富民扶貧苗圃基地內(nei) ,也是一片熱火朝天的景象,蒙普村的村民正在栽種楊樹和柳樹。

趁滿頭大汗的村民澤仁擁宗歇息,記者與(yu) 她聊了起來。說起扶貧苗圃,澤仁擁宗滿臉笑容:“自從(cong) 在苗圃基地就業(ye) 之後,我不僅(jin) 學到了苗木種植及移栽的技術,還增加了收入。”

身為(wei) 蒙普村黨(dang) 支部書(shu) 記,尼瑪次仁也在苗圃幹活。在他的記憶中,以前這一片都是荒地,看不到幾棵樹。自從(cong) 政府投資了富民扶貧苗圃基地,閑置地利用起來了,荒地綠了,環境改善了,群眾(zhong) 增收了。

如今的苗圃基地已有雲(yun) 杉、楊樹、柳樹、山杏等十多個(ge) 品種,五十餘(yu) 萬(wan) 株苗木。截至今年3月,苗圃基地銷售各類苗木75310株,銷售額達473.8056萬(wan) 元,實現固定收益130餘(yu) 萬(wan) 元。

春來正當時,人勤地生金。當前,不止卡若區,整個(ge) 藏東(dong) 大地上的幹部群眾(zhong) 都在“擼起袖子加油幹”,奮鬥在希望的春天裏。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

西藏拉薩市柳梧新區康樂小區易地扶貧搬遷群眾

“去年我不僅參加了廚師培訓,還去了南京學習護理技能。對我個人來說,搬遷讓未來有了多種選擇,使我更加有幹勁。”[詳細] -

西藏自治區拉薩市尼木縣下好精準扶貧一盤棋

走進西藏自治區拉薩市尼木縣鞏固提升脫貧成效設施農業車厘子種植建設項目建設地,一株株車厘子花開正豔。“以前幹農活主要在野外,現在好了。[詳細] -

阿旺次仁:把他鄉當故鄉,帶領搬遷群眾奔小康

“每次有困難,阿旺次仁都會主動來幫忙。”“有困難找阿旺次仁準沒錯。”提到阿旺次仁,西藏文創園區同心苑社區居民無不交口稱讚。 [詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信