人間奇跡 消滅絕對貧困留史冊

9899萬(wan) 農(nong) 村貧困人口全部脫貧

人間奇跡 消滅絕對貧困留史冊(ce)

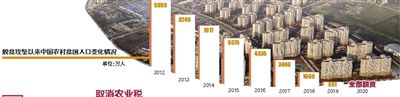

經過全黨(dang) 全國各族人民共同努力,在迎來中國共產(chan) 黨(dang) 成立一百周年的重要時刻,我國脫貧攻堅戰取得了全麵勝利,現行標準下9899萬(wan) 農(nong) 村貧困人口全部脫貧,832個(ge) 貧困縣全部摘帽,12.8萬(wan) 個(ge) 貧困村全部出列,區域性整體(ti) 貧困得到解決(jue) ,完成了消除絕對貧困的艱巨任務,創造了又一個(ge) 彪炳史冊(ce) 的人間奇跡!

貧困是人類社會(hui) 的頑疾。反貧困始終是古今中外治國安邦的一件大事。一部中國史,就是一部中華民族同貧困作鬥爭(zheng) 的曆史。

新民主主義(yi) 革命時期,黨(dang) 團結帶領廣大農(nong) 民“打土豪、分田地”,實行“耕者有其田”,幫助窮苦人翻身得解放。

新中國成立後,黨(dang) 團結帶領人民完成社會(hui) 主義(yi) 革命,確立社會(hui) 主義(yi) 基本製度,推進社會(hui) 主義(yi) 建設,組織人民自力更生、發憤圖強、重整山河,為(wei) 擺脫貧困、改善人民生活打下了堅實基礎。

改革開放以來,黨(dang) 團結帶領人民實施了大規模、有計劃、有組織的扶貧開發,著力解放和發展社會(hui) 生產(chan) 力,著力保障和改善民生,取得了前所未有的偉(wei) 大成就。

2006

取消農(nong) 業(ye) 稅

農(nong) 民王三妮:拿積蓄鑄田賦鼎

2005年12月,十屆全國人大常委會(hui) 第十九次會(hui) 議通過決(jue) 定,自2006年1月1日起廢止《中華人民共和國農(nong) 業(ye) 稅條例》。河北靈壽青廉村的農(nong) 民王三妮為(wei) 了紀念取消農(nong) 業(ye) 稅,自製了一座高99厘米、重252公斤的“告別田賦鼎”。

王英潔記得,父親(qin) 王三妮第一次從(cong) 電視上聽說將廢除農(nong) 業(ye) 稅的消息時還半信半疑:“農(nong) 民種地交公糧天經地義(yi) ,延續了2600年,怎麽(me) 可能廢除呢?”直到廢止《條例》的新聞刊登出來,他才相信是真的。

王三妮有鑄青銅器的手藝活,知道鼎有記載國家大事的功用,他決(jue) 定拿家裏的幾萬(wan) 元積蓄購買(mai) 原料,鑄一座鼎來紀念這件大事。王英潔十分反對,他和妻子原本想用這些積蓄買(mai) 輛汽車,方便平時送貨,但父親(qin) 不聽勸,自顧自開始了鑄鼎的計劃。

一天,王三妮拿磚頭在自家院裏寫(xie) 下了“告別田賦”幾個(ge) 字,由此為(wei) 標題開始了銘文內(nei) 容的創作。字一旦刻下,便不能再改,王三妮隻得仔細琢磨每一個(ge) 字。他每天白天在廠裏幹活,晚上睡到淩晨一兩(liang) 點起床寫(xie) 作。隻有小學文化的王三妮查閱了大量資料,不斷找人修改,曆經幾個(ge) 月寫(xie) 成了500多字的《告別田賦》。在紋飾的設計上,除了常見的祥龍、瑞獸(shou) 等元素,王三妮還加入了牛蹄的圖案,象征著農(nong) 民。2006年9月29日,“告別田賦鼎”完工,後來被中國農(nong) 業(ye) 博物館收藏。文/本報記者 張涵

2016

脫貧攻堅

大學生村官楊寧:賣婚房為(wei) 村民籌集脫貧資金

江門村地處廣西第三高峰、主峰海拔2101米的元寶山山麓,曾經因為(wei) 峰陡路險、信息閉塞、交通不便而處在貧困之中。2020年,江門村95戶貧困戶、327名貧困人口全部成功脫貧,貧困發生率從(cong) 20%降為(wei) 0%,曆史性地消除了絕對貧困。

楊寧是廣西壯族自治區柳州市融水苗族自治縣安陲鄉(xiang) 江門村黨(dang) 總支書(shu) 記、村委會(hui) 主任,江門村既是她的家鄉(xiang) ,也是她工作了11年的地方。

紮根11年,如何幫助村民擺脫貧困是楊寧考慮最多的問題。2016年,她組織村裏的留守婦女成立了“苗阿嫂”種養(yang) 專(zhuan) 業(ye) 合作社,使每畝(mu) 地的收益從(cong) 不足1000元提高到近4000元,十多戶貧困戶因此增收脫貧。楊寧還動員6名大學生村官成立大學生村官創業(ye) 聯盟,打造“苗村倌”品牌,至今已經幫助農(nong) 戶銷售農(nong) 產(chan) 品900多萬(wan) 元,為(wei) 村集體(ti) 經濟增收7萬(wan) 餘(yu) 元。2017年,楊寧帶領全鄉(xiang) 386戶農(nong) 戶種植613畝(mu) 高山紫玉香糯特色稻米,以苗族傳(chuan) 統的“稻+鴨+魚”共作模式種養(yang) 。她偷偷賣掉家人為(wei) 她準備的婚房,籌集了30多萬(wan) 元為(wei) 村民墊付了種植的物資和物料。那年秋天迎來了大豐(feng) 收,村民每畝(mu) 收入增加了2倍。也就是在那年秋天,楊寧看到了最美麗(li) 的微笑,村裏的聾啞人楊美秧打著手語笑著告訴她:“謝謝你!謝謝你小楊,因為(wei) 你,我們(men) 家順利脫貧了!”文/本報記者 董鑫

2019

援教拉薩

教師董淑紅:孩子們(men) 愛國主義(yi) 精神得到提升

2019年8月,董淑紅作為(wei) 北京市第九批“組團式”援藏幹部人才奔赴西藏拉薩市實驗小學任教,負責一二年級共10個(ge) 班每周22節課的音樂(le) 教學。

剛到拉薩不久,適逢新中國成立70周年慶祝活動。學校領導分給她一個(ge) 任務,組織師生錄製合唱《我和我的祖國》,出場方式、隊形設計、畫麵切換,這些都需要在排練中摸索,“我們(men) 頂著陽光在操場上不停地排練,沒有一人叫苦。”

這首歌大家耳熟能詳,但是在祖國的雪域高原,董淑紅感覺很特別,“我能感覺到大家對祖國的熱愛,同學們(men) 都帶著一種自豪感和對國家感恩的心情認真排練,深情歌唱!”烈日暴曬、身體(ti) 疲勞、嗓子啞了,這些都已經顧不上了,“我能為(wei) 此做點貢獻,很榮幸,也很激動。動作需要排練,自豪的心情始終掛在臉上。”

到拉薩後,董淑紅發現,很多孩子能歌善舞,但是欠缺專(zhuan) 業(ye) 的音樂(le) 知識,比如音準不是很準,她就注重提升孩子們(men) 的識譜能力,讓孩子們(men) 更專(zhuan) 業(ye) ,“哪兒(er) 的孩子都是中國的孩子,都應該好好教育他們(men) ,應該給青少年扣好第一顆紐扣。”

在課堂上,董淑紅除了教音樂(le) 知識,還提供全方位的教育,盡可能提升孩子們(men) 的綜合素質,包括講述國家的扶貧政策,“孩子們(men) 通過了解這些信息,都發自內(nei) 心感到黨(dang) 和國家的好,常懷感恩的心。我在音樂(le) 課上組織孩子們(men) 唱國歌,大家的家國情懷和愛國主義(yi) 精神,都在潛移默化中得到深化和提升。”

文/本報記者 李澤偉(wei)

2021

線上營銷

果農(nong) 張加成:網紅村主播登上《新聞聯播》

“我以前在大城市打工,扛過水泥、修過挖掘機,後來身體(ti) 頂不住就回家鄉(xiang) 了。回家後躺了幾天還是閑不住,就決(jue) 定栽樹。”

59歲的甘肅省隴南市禮縣果農(nong) 張加成是“直播網紅”,各地粉絲(si) 都喜歡張大爺和他家的蘋果。

張加成所在的隴南市禮縣曾是甘肅省深度貧困縣,總人口54.29萬(wan) 人,其中農(nong) 村人口48.41萬(wan) 人。

他告訴北京青年報記者,一開始賣水果時,也遇到過難題,“最開始隻能等著中間商來收蘋果,人家說多少錢就是多少錢。如果人家不來收,我這些蘋果就隻能爛在地裏。”後來,他開始學著在網上賣東(dong) 西,“剛開始還沒有微信,隻有QQ,我就試著用搖一搖,還成功賣掉了一箱蘋果,特別興(xing) 奮。後來又在網上開店。”

除了在網上開店,張加成還做起了直播。樸實、勤奮、積極的張加成很快獲得了關(guan) 注,直播第一個(ge) 月就收獲了600多位粉絲(si) 。2019年,他還登上了《新聞聯播》,“(直播後)訂單就有100多單,有來自北京、武漢、上海等地的客戶。”

為(wei) 了留住更多的粉絲(si) ,張加成還學著跟粉絲(si) 互動,去年一年,張加成通過直播賣出去10多萬(wan) 元的蘋果,他還給家裏置辦了一輛兩(liang) 輪電動車、一輛三輪車,“還給兒(er) 子買(mai) 了輛四個(ge) 軲轆的小汽車!”

文/本報記者 孟亞(ya) 旭

1946年5月4日中共中央作出《關(guan) 於(yu) 土地問題的指示》(五四指示),將全民族抗戰時期的減租減息改變為(wei) “耕者有其田”政策。

1947年7月至9月全國土地會(hui) 議召開,製定《中國土地法大綱》。10月10日,中央批準發布,這是一個(ge) 徹底反封建的土地革命綱領,大綱公布後,解放區迅速形成土地改革熱潮。

1950年6月30日《中華人民共和國土地改革法》公布施行。土地改革在新解放區全麵展開。

1951年9月黨(dang) 中央召開了第一次互助合作會(hui) 議,討論通過了《中共中央關(guan) 於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 互助合作的決(jue) 議(草案)》。以此為(wei) 起點,農(nong) 業(ye) 合作化快速發展起來。

1953年春全國除新疆、西藏等少數民族地區以及台灣省外,我國大陸普遍實行了土地改革。土地改革徹底摧毀了封建剝削製度,使全國3億(yi) 多農(nong) 民無償(chang) 分得約7億(yi) 畝(mu) 土地和大批生產(chan) 資料。

1956年底參加初級社的農(nong) 戶占總農(nong) 戶的96.3%,參加高級社的達到農(nong) 戶總數的87.8%,基本上實現了完全的社會(hui) 主義(yi) 改造,完成了由農(nong) 民個(ge) 體(ti) 所有製到社會(hui) 主義(yi) 集體(ti) 所有製的轉變。

1960年紅旗渠動工,工程曆時近十年。該工程共削平了1250座山頭,架設151座渡槽,開鑿211個(ge) 隧洞,修建各種建築物12408座,挖砌土石達2225萬(wan) 立方米,紅旗渠總幹渠全長70.6公裏。“紅旗渠精神”已經成為(wei) 中國人民偉(wei) 大民族精神的象征。結束了十年九旱、水貴如油的苦難曆史,而且孕育了“自力更生,艱苦創業(ye) ,團結協作,無私奉獻”的紅旗渠精神。被稱為(wei) 世界水利第八大奇跡,紅旗渠宛如一座綿延起伏的“水長城”。

1986年中國第一次製定扶貧標準為(wei) 206元,對應的貧困人口數量為(wei) 1.25億(yi) ,主要解決(jue) 溫飽問題。

1994年國務院印發《國家八七扶貧攻堅計劃(1994-2000年)》,這是新中國曆史上第一個(ge) 有明確目標、明確對象、明確措施和明確期限的全國扶貧開發工作綱領。“八七計劃”提出,從(cong) 1994年到2000年,力爭(zheng) 用7年左右的時間,基本解決(jue) 當時全國農(nong) 村8000萬(wan) 貧困人口的溫飽問題。

2000年年底國家“八七”扶貧攻堅目標基本實現,中國的扶貧開發取得了巨大成就。

2001年中共中央召開扶貧開發工作會(hui) 議,國務院印發《中國農(nong) 村扶貧開發綱要(2001-2010年)》。按照當時扶貧標準,2000年底,中國農(nong) 村貧困人口減少到3209萬(wan) 人,貧困發生率降低到3.5%。

2011年中共中央、國務院印發《中國農(nong) 村扶貧開發綱要(2011-2020年)》。

2012年年底黨(dang) 的十八大召開後不久,黨(dang) 中央就突出強調,“小康不小康,關(guan) 鍵看老鄉(xiang) ,關(guan) 鍵在貧困的老鄉(xiang) 能不能脫貧”,承諾“決(jue) 不能落下一個(ge) 貧困地區、一個(ge) 貧困群眾(zhong) ”,拉開了新時代脫貧攻堅的序幕。

2015年黨(dang) 中央召開扶貧開發工作會(hui) 議,提出實現脫貧攻堅目標的總體(ti) 要求,實行扶持對象、項目安排、資金使用、措施到戶、因村派人、脫貧成效“六個(ge) 精準”,實行發展生產(chan) 、易地搬遷、生態補償(chang) 、發展教育、社會(hui) 保障兜底“五個(ge) 一批”,發出打贏脫貧攻堅戰的總攻令。

2017年黨(dang) 的十九大把精準脫貧作為(wei) 三大攻堅戰之一進行全麵部署,錨定全麵建成小康社會(hui) 目標,聚力攻克深度貧困堡壘,決(jue) 戰決(jue) 勝脫貧攻堅。

2020年年底中國如期完成新時代脫貧攻堅目標任務,現行標準下9899萬(wan) 農(nong) 村貧困人口全部脫貧,832個(ge) 貧困縣全部摘帽,12.8萬(wan) 個(ge) 貧困村全部出列,區域性整體(ti) 貧困得到解決(jue) ,完成消除絕對貧困的艱巨任務。

統籌/徐鋒 劉曉雪

數據整理/董鑫

製圖/潘璠

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

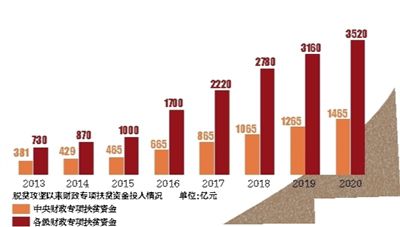

西藏:五年累計投入脫貧攻堅整合資金753.8億元

6月30日,記者獲悉,為決戰決勝脫貧攻堅,2016-2020年西藏財政累計投入脫貧攻堅整合資金753.8億元。[詳細] -

西藏那曲市轉移就業再發力

截至目前,完成轉移就業57916人,轉移就業增收5.38億元,分別完成全年目標任務的82.74%、76.86%;已完成技能培訓1461人,正在開展技能培訓622人,培訓後就業953人。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信