重走天路看變遷丨雪域高原的新型特色產業助力脫貧群眾增收

日喀則市亞(ya) 東(dong) 縣是西藏較早實現脫貧的地方,2016年就達到了脫貧摘帽的標準。但是,由於(yu) 海拔和地域的製約,亞(ya) 東(dong) 縣同西藏其他地方一樣,存在著脫貧產(chan) 業(ye) 單一、返貧因素依然較多的問題。為(wei) 了解決(jue) 這些問題,亞(ya) 東(dong) 縣根據各鄉(xiang) 鎮居委會(hui) 的特點,發展了新的特色產(chan) 業(ye) 。

在亞(ya) 東(dong) 縣堆那鄉(xiang) 多慶村,曾經是建檔立卡貧困戶的巴頓正在蔬菜大棚裏采摘番瓜,經過三年多的學習(xi) 和實踐,如今巴頓已經成為(wei) 種菜能手。

亞(ya) 東(dong) 縣堆那鄉(xiang) 多慶村居民 巴頓:番瓜我家裏種的,還有黃瓜、還有西瓜、大白菜、小白菜、白蘿卜、胡蘿卜,一個(ge) 大棚一年收入就是八千多。

巴頓承包了兩(liang) 個(ge) 大棚,種菜一項的收入就有一萬(wan) 六千多元,再加上平時務工和養(yang) 羊,他家今年的收入預計達到六萬(wan) 多元。巴頓說,這兩(liang) 年,種菜收入增長最快,他們(men) 現在所種的高原無公害蔬菜在當地供不應求,如果能繼續擴大規模的話,他們(men) 的收入還能增加。

位於(yu) 亞(ya) 東(dong) 縣城以北約100公裏的多慶村,全村平均海拔4600米,在2016年就達到了脫貧的標準,但是多慶村既無旅遊資源又無特色產(chan) 業(ye) ,如何鞏固脫貧成果,繼續提升村民收入曾經是一道待解的難題。

亞(ya) 東(dong) 縣堆那鄉(xiang) 鄉(xiang) 長 張東(dong) 明:原來的話我們(men) 主要是勞務輸出,牛羊養(yang) 殖就是畜牧業(ye) 收入,還有一些少部分政策性收入,但是這些收入遠遠滿足不了我們(men) 群眾(zhong) 的可持續增收,所以我們(men) 還需要把產(chan) 業(ye) 發展起來。

經過考察,縣裏認為(wei) 多慶村具有種植高原無公害蔬菜的條件,2017年,投資961萬(wan) 元成立了多慶村高原無公害蔬菜種植合作社,建成雙層溫室大棚40座,塑料薄膜溫室7座,聘請高原蔬菜種植技術指導員進行實驗和指導培訓,終於(yu) 在海拔4600米的多慶村發展出了成規模的高原無公害蔬菜種植基地,2020年,還處在起步階段的多慶村高原無公害蔬菜種植合作社收入就有36.9萬(wan) 元,為(wei) 全村加入合作社的53戶農(nong) 牧民群眾(zhong) 分紅共計21.6萬(wan) 元。

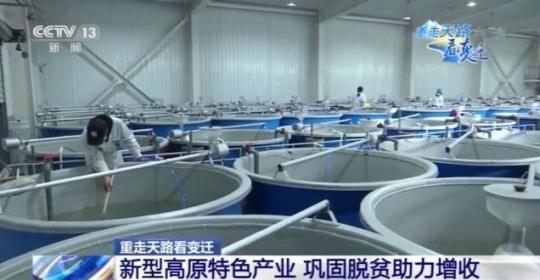

同樣處於(yu) 起步階段的還有鮭魚養(yang) 殖產(chan) 業(ye) ,在亞(ya) 東(dong) 縣下司馬居委會(hui) ,這幾天鮭魚養(yang) 殖合作社的技術員正在忙著對魚池清洗消毒,幾天前他們(men) 從(cong) 亞(ya) 東(dong) 生態產(chan) 業(ye) 園的生態水殖公司購買(mai) 了13萬(wan) 尾魚苗,技術員要為(wei) 這些魚苗分池做好準備。

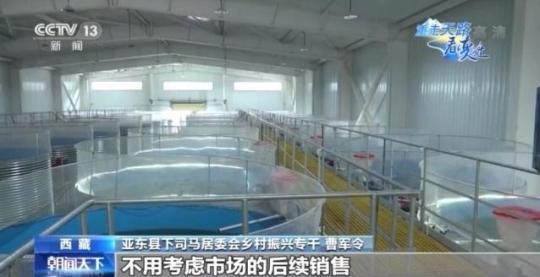

亞(ya) 東(dong) 縣下司馬居委會(hui) 鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 幹 曹軍(jun) 令:未來三年,我們(men) 預計在300多萬(wan) 的收入,就是這13萬(wan) 尾魚苗,大概我們(men) 投入的人工工資,就是飼料的一些投入,基本上在120萬(wan) 元左右,這是我們(men) 以前規劃過的,除掉這120萬(wan) ,180萬(wan) 屬於(yu) 我們(men) 的利潤了,這個(ge) 利潤到時候就是按戶分配,還是比較可觀的。

亞(ya) 東(dong) 鮭魚是亞(ya) 東(dong) 縣獨有的鮭魚品種,2015年起亞(ya) 東(dong) 縣開始嚐試規模人工養(yang) 殖,但是由於(yu) 養(yang) 殖戶分散,技術難度大,整體(ti) 效益並不好。2020年,投資2.4億(yi) 元的亞(ya) 東(dong) 生態產(chan) 業(ye) 園建成後,亞(ya) 東(dong) 縣形成了以 “公司+基地+合作社” 模式打造的鮭魚養(yang) 殖產(chan) 業(ye) 鏈。

亞(ya) 東(dong) 縣副縣長 尼瓊:市場終端的銷售由我們(men) 國營企業(ye) 來負責,各個(ge) 養(yang) 殖合作社就少承擔市場的推廣費用,還有一個(ge) 前期的繁育養(yang) 殖也是我們(men) 國營企業(ye) 負責,因為(wei) 這裏麵技術的要求更大,前期的成本也是比較大的,所以各個(ge) 合作社是管中間的商品魚的養(yang) 殖。

尼瓊副縣長告訴記者,鮭魚養(yang) 殖產(chan) 業(ye) 鏈中,技術難度最大的魚苗繁育,和需要大量投資的市場營銷交由兩(liang) 家縣屬國有企業(ye) 負責之後,合作社隻負責難度相對較小但利潤高的養(yang) 殖環節,這種分工把鮭魚養(yang) 殖這個(ge) 需要高技術和高投入的產(chan) 業(ye) 變成了普通農(nong) 牧民也能受益的惠民產(chan) 業(ye) 。

亞(ya) 東(dong) 縣下司馬居委會(hui) 鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 幹 曹軍(jun) 令:最大的好處就是我們(men) 隻做中間的這個(ge) 環節,做養(yang) 殖這一塊,把養(yang) 殖的產(chan) 量提高了,我們(men) 的收入跟著就上去了,不用考慮市場的後續銷售,也不用考慮前期的魚苗的來源,這是縣裏麵對我們(men) 鮭魚養(yang) 殖合作社最大的支持。

截至目前,亞(ya) 東(dong) 生態產(chan) 業(ye) 園輻射帶動的鮭魚專(zhuan) 業(ye) 養(yang) 殖合作社有5家,已累計實現經濟效益1200多萬(wan) 元,合作社受益群眾(zhong) 800多戶。同時,鮭魚養(yang) 殖產(chan) 業(ye) 還帶動了當地就業(ye) ,在下司馬鎮鮭魚養(yang) 殖專(zhuan) 業(ye) 合作社打工的索朗羅布就是2016年脫貧的建檔立卡貧困戶,由於(yu) 身有殘疾,曾經是村裏的重點監測戶,如今依靠在鮭魚養(yang) 殖專(zhuan) 業(ye) 合作社打工的收入實現了穩定脫貧,也讓他有了致富的信心。

亞(ya) 東(dong) 縣下司馬居委會(hui) 居民 索朗羅布:去年(我一個(ge) 人收入)八萬(wan) 多,魚塘裏麵工資也有,國家邊境補貼也有,生活可以的,沒事(問題)的。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

從一碗麵中看鄉村振興的當雄實踐

位於西藏自治區拉薩市的八廓街,因其古老而又充滿藏族風情,成為拉薩旅遊的主要目的地,也是人們了解古老悠久的拉薩文化的窗口。”[詳細] -

團結線鋪就幸福路——西藏交通基礎設施建設實現曆史性跨越

翻過唐古拉山,飛越橫斷山脈,跨過雅魯藏布江。和平解放70年來,條條“天路”通西藏,“世界屋脊”不再遙遠。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信