2024年是中國和匈牙利建交75周年。匈牙利是首個(ge) 同中國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄的歐洲國家。當前,中匈關(guan) 係正處於(yu) 曆史最好時期,各領域合作成果豐(feng) 碩。人文交流是文明間交流的重要組成部分,其中,博物館展覽是拉近遙遠文化間距離的直觀方式。“活”起來、“走出去”的館藏文物如何促進文明之間的相互了解?匈牙利國家博物館駐華代表、跨境展覽策展人貝思文(Steven H. Back)近日就此接受了中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:在您看來,博物館展覽對觀眾(zhong) 了解他者文明有著怎樣的意義(yi) ?

貝思文:要促進國與(yu) 國之間的友好關(guan) 係,文化交流承擔著非常重要的角色——通過促進兩(liang) 國人民對彼此文化的相互理解,可以促進國與(yu) 國之間擁有更良好的關(guan) 係。

而在文化交流中,博物館是一個(ge) 非常特別的載體(ti) 。博物館不僅(jin) 能展示曆史文物、考古發現,促進參觀者對一個(ge) 文明曆史文化的理解;也能展示一些離我們(men) 時間距離更近的曆史事件。

從(cong) 個(ge) 人經曆出發,中華文明第一次給我留下的深刻印象也來自於(yu) 博物館。1988年,中國的秦始皇兵馬俑在匈牙利國家博物館展出,當時我還是個(ge) 小孩子。那次展覽不僅(jin) 是我和中國文物的第一次近距離接觸,也在匈牙利引起了轟動,許多匈牙利人都曾去觀展。該展覽可能是匈牙利國家博物館迄今為(wei) 止人流量最大的展覽。這一展覽也引發了匈牙利人對中華文明的興(xing) 趣。

另一個(ge) 例子是我們(men) 最近和一位私人藏家策劃了一場非常有趣的展覽。這位收藏家收藏了許多國家的錢幣,而這些錢幣上都體(ti) 現了一些“中國元素”。其中,有很大一部分“中國元素”是關(guan) 於(yu) 中國和其他國家的共建工程項目。比如中國參與(yu) 共建的橋梁、水利設施,或是機場和港口,學校和醫院……這些工程項目甚至作為(wei) 地標性建築,被印在當地的紙幣上。在我看來,類似於(yu) 這樣的展覽,能向觀眾(zhong) 展示中國和其他國家的和平友誼與(yu) 和諧發展。

中新社記者:作為(wei) 一名跨國策展人,您曾多次參與(yu) 策展中匈兩(liang) 國間的跨國展覽。請介紹一下您參與(yu) 策展的跨國展覽。

貝思文:從(cong) 2017年開始,匈牙利國家博物館在中國舉(ju) 辦了以“茜茜公主與(yu) 匈牙利”為(wei) 主題的文物展覽。該展覽聚焦17世紀至19世紀匈牙利貴族生活,上海博物館、故宮博物院、陝西曆史博物館和雲(yun) 南省博物館引進了該展覽。展覽開幕後有非常多中國觀眾(zhong) 前去參觀,觀展人數之多讓我印象深刻。匈牙利是一個(ge) 小國,看到這麽(me) 多中國人對我們(men) 國家的曆史文化感興(xing) 趣,願意前去了解,讓我深感榮幸。

“茜茜公主與(yu) 匈牙利”能夠在中國這些頂尖的博物館取得良好反響,我覺得這與(yu) “茜茜公主”這一話題的特殊性有關(guan) 。據我了解,《茜茜公主》係列影片在中國很有“觀眾(zhong) 緣”,在匈牙利也一樣。雖是老電影,但匈牙利仍然時不時會(hui) 重新上映《茜茜公主》係列影片。影片中美麗(li) 的人物角色,浪漫的愛情故事,宏大的家國情懷……《茜茜公主》係列影片既是愛情故事,也是愛國故事,而這些主題對於(yu) 全球人民都是很有吸引力的。

2018年5月28日,展出的匈牙利宮廷正裝吸引民眾(zhong) 。當日,“茜茜公主與(yu) 匈牙利——17-19世紀的匈牙利貴族生活”展覽於(yu) 西安的陝西曆史博物館開展,這是陝西省第一次引進匈牙利文物展覽。中新社記者 張遠 攝

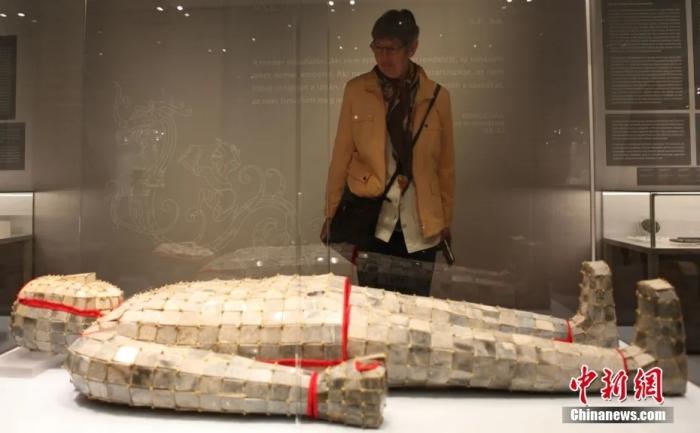

最近這些年,我們(men) 也將非常漂亮的、頂級的中國博物館展覽帶到了海外。比如,2023年6月24日,由上海博物館、徐州博物館、成都文物考古研究院聯合舉(ju) 辦的“不朽的玉甲——中國漢代文物精品展”在匈牙利南部城市塞格德的莫拉·弗朗茨博物館開幕。

中新社記者:“不朽的玉甲——中國漢代文物精品展”在匈牙利的反響如何?該展覽對幫助匈牙利人了解中華文明有哪些促進作用?

貝思文:6月24日開展當天,恰逢匈牙利博物館日,博物館開放至午夜。當日,莫拉·弗朗茨博物館迎來了近萬(wan) 名觀眾(zhong) 前來觀展。

可能對於(yu) 中國一些大型的博物館而言,1萬(wan) 名觀眾(zhong) 的參觀人數不算什麽(me) 。但匈牙利人口總數不到1000萬(wan) ,而這個(ge) 展覽在一天之內(nei) 就吸引了近萬(wan) 名觀眾(zhong) ,是相當驚人的。在展覽期間,我每次去賽格德都會(hui) 去了解展覽情況,而我每次到訪都看到裏麵有很多人參觀。

匈牙利人對中國漢朝的興(xing) 趣確實有一些“曆史淵源”。當時有一個(ge) 遊牧民族叫匈奴,匈奴和漢朝既有衝(chong) 突也有合作。後來,匈奴西遷,有可能抵達了現在匈牙利所處的位置。因為(wei) 歐亞(ya) 大陸的草原最西邊的一個(ge) 部分就在匈牙利。

在匈牙利古都塞克什白堡舉(ju) 行的“不朽的玉甲—中國漢代文物精品展”,共展出百餘(yu) 件玉器、漆器、陶器、青銅器、印章、石刻、錢幣等漢代文物,將漢代政治經濟、社會(hui) 生活、文化藝術和禮儀(yi) 信仰逐一呈現。圖為(wei) 當地時間5月7日,一名觀眾(zhong) 駐足細觀徐州博物館鎮館之寶西漢金縷玉衣。中新社記者 德永健 攝

我們(men) 匈牙利人一直在研究自己的“根”在哪裏,在歐洲?在中亞(ya) ?因此,匈牙利人對匈奴以及其他的草原上的民族都非常感興(xing) 趣,一個(ge) 關(guan) 於(yu) 中國漢代文物的展覽也會(hui) 讓我們(men) 想到這個(ge) 時代,這可能也是我們(men) 本地觀眾(zhong) 對中國漢代文物展覽充滿濃厚興(xing) 趣的原因。

對於(yu) 歐洲而言,中國是一個(ge) 遙遠的地方,這會(hui) 讓歐洲人感到陌生與(yu) 奇妙,同時也會(hui) 產(chan) 生誤解。

我覺得歐洲人可以通過了解中國人的日常生活,通過學習(xi) 中國曆史文化,來理解彼此。這也是我個(ge) 人的親(qin) 身體(ti) 驗,我在中國工作生活已經20多年,越學習(xi) 中國的曆史,我越了解中國,也越有興(xing) 趣繼續學習(xi) 下去。

中新社記者:近年來,中國博物館數字化發展蔚然成風。您如何看待這一現象?在您看來,數字技術對文博行業(ye) 的發展有哪些促進作用?

貝思文:近些年,中國在文博行業(ye) 的數字化發展非常迅速。博物館的數字化展示,對於(yu) 提升參觀者的體(ti) 驗感很有幫助,讓觀眾(zhong) 從(cong) 不同的角度了解曆史文化內(nei) 容與(yu) 文物展品。特別是對兒(er) 童和年輕人而言,具有交互性的數字化展覽體(ti) 驗,很能激發他們(men) 的興(xing) 趣,留下更深刻的印象。比如我們(men) 經常圍繞文物展品開發一些數字化小遊戲,讓小朋友們(men) 在博物館裏停留的時間更長一點,把文物看得更仔細一點,拉近展品和觀眾(zhong) 之間的距離,他們(men) 也會(hui) 留下更深刻的記憶。

總體(ti) 而言,相較於(yu) 歐洲的博物館,中國博物館的數字化項目規模會(hui) 更大。這一方麵是因為(wei) 中國的博物館擁有更大的體(ti) 量;另一方麵,也是因為(wei) 中國的博物館需要接待更多的觀眾(zhong) ,因此他們(men) 需要更加穩定、可靠的數字化技術,能夠經得起大客流的考驗。能經受住幾千人甚至上萬(wan) 人集中“爆發式”的參觀,這從(cong) 側(ce) 麵說明了中國的博物館數字化技術是可靠的,質量也很高。

2023年9月11日,雲(yun) 陽博物館數字化體(ti) 驗廳展示的三維文物。中新網記者 何蓬磊 攝

在博物館數字化的過程中,海外的博物館更看重數字展品的交互性,以及數字內(nei) 容的個(ge) 性化與(yu) 定製化。海外博物館會(hui) 向我們(men) 提供自己的藏品內(nei) 容,並提出定製化需求,以便通過數字化的形式,更加詳細地向觀眾(zhong) 展示,幫助他們(men) 理解展品。

博物館數字化也能助力文物保護。通過數字化技術,博物館的館藏文物將被賦予“數字身份”,借此進一步完善文物管理體(ti) 係;而對於(yu) 一些特別脆弱,會(hui) 隨著時間流逝而逐漸改變保存狀態的文物,數字化手段也能留下它們(men) 的“倩影”。

中新社記者:從(cong) 您的經曆和體(ti) 會(hui) 看來,中匈兩(liang) 國間文博行業(ye) 和文化交流進展如何?未來有哪些合作領域值得期待?

貝思文:如果你現在來到距離匈牙利首都布達佩斯60餘(yu) 公裏的古都塞克什白堡,會(hui) 發現兩(liang) 位中國“文化大使”正等著你:一位自秦代而來,是兵馬俑;一位自漢代而來,是金縷玉衣。今年1月,“不朽的玉甲—中國漢代文物精品展”在塞克什白堡聖伊什特萬(wan) 國王博物館開展;今年4月,中國秦兵馬俑複製品展在塞克什白堡郊外著名的古羅馬遺址公園開展。

就在不久前,我還在匈牙利接待了陝西省文旅團的到訪。現在,中國和匈牙利兩(liang) 國的友好關(guan) 係正處於(yu) 曆史最好時期,我也希望兩(liang) 國在文化領域的交流能夠更加密切、更加頻繁。不僅(jin) 是兩(liang) 國文物相互“出訪”展覽,在文物保護領域、文博數字化技術領域,我都期盼兩(liang) 國間能有更多的合作。

特別是中國的非物質文化遺產(chan) ,我希望能夠找到合適的形式,促進中國非遺“走出去”,走到匈牙利。我希望能有更多的機會(hui) 促成中國和匈牙利之間更頻繁的文化互動。(完)

受訪者簡介:

貝思文(Steven H. Back),匈牙利國家博物館駐華代表,跨境展覽策展人。貝思文同時也是匈牙利國家美術館、布達佩斯曆史博物館等多個(ge) 匈牙利博物館的駐華代表。他先後多次策劃、推動了中國和歐洲各博物館之間的文物特展。貝思文團隊在文博產(chan) 業(ye) 數字化領域長期耕耘,先後與(yu) 中國多家博物館合作,借助3D數字呈現技術,幫助文物在數字終端設備上“活”起來。由於(yu) 在文化交流和創新技術上的突出貢獻,2020年貝思文被上海市授予“白玉蘭(lan) 紀念獎”。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。