中非間的農(nong) 業(ye) 合作已經開展多年,農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 家技術援助和培訓,先進農(nong) 業(ye) 技術轉移,建設農(nong) 業(ye) 園和推廣菌草、雜交水稻等作物種植項目都取得顯著成效。李豔萍就是中方農(nong) 業(ye) 技術團隊的一員,16年來,她每年至少有11個(ge) 月的時間在非洲,把雜交水稻的“中國經驗”帶到非洲大地。接下來,我們(men) 一起認識她。

國家雜交水稻工程技術研究中心非洲分中心副主任李豔萍表示,可以說,馬達加斯加其實就是她的第二故鄉(xiang) 。

2006年,在北京舉(ju) 行的中非合作論壇峰會(hui) 上,中國政府承諾,在三年時間內(nei) ,為(wei) 非洲援建10個(ge) 有特色的農(nong) 業(ye) 示範中心。2008年,李豔萍和湖南專(zhuan) 家團隊帶著雜交水稻種子就踏入了非洲最大的海島國家——馬達加斯加,李豔萍是團隊中唯一的女性。

李豔萍介紹,馬達加斯加是島國,東(dong) 海岸線台風一來一吹,水稻就倒了;西海岸線是熱帶草原氣候,幹旱少雨,所以就需要水稻抗澇同時又抗旱。

水稻是馬達加斯加的主要農(nong) 作物。然而,受製於(yu) 種子質量、種植技術、基礎設施等多重因素,馬達加斯加的稻米產(chan) 量一直無法完全滿足本國民眾(zhong) 的口糧需求。

在袁隆平院士的指導下,李豔萍和同事們(men) 十年內(nei) 跑遍了馬達加斯加所有的水稻種植區,成功培育出3種適合當地的高產(chan) 雜交水稻種子,實現了雜交水稻在馬達加斯加的本土化。

李豔萍表示,馬達加斯加的品種是常規稻品種,平均產(chan) 量就是2.5噸每公頃,中國的雜交水稻品種平均產(chan) 量能夠達到7.5噸每公頃。

目前,已有20多個(ge) 非洲國家引進種植中國的雜交水稻。中國雜交水稻在這些非洲國家落地生根、茁壯成長,結出了累累碩果。

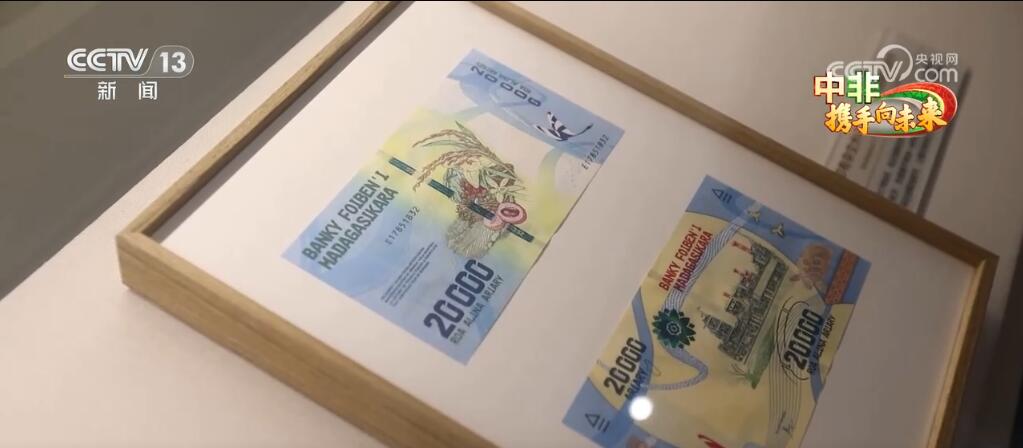

隆平水稻博物館講解員馬雪介紹,這是一張麵值2萬(wan) 阿裏亞(ya) 裏的新版馬達加斯加貨幣,上麵印有水稻的圖案,是2017年8月馬達加斯加農(nong) 牧漁業(ye) 部官員一行人專(zhuan) 程來到湖南長沙,送給袁院士的一張特殊的禮物。

“願天下人都有飽飯吃”是袁隆平院士生前最大的心願。在他去世之後,馬達加斯加原農(nong) 業(ye) 部的官員菲利貝爾在李豔萍的陪同之下特地來到湖南長沙,在袁隆平院士的墓前獻上了一碗來自馬達加斯加的雜交水稻大米。

馬達加斯加原農(nong) 業(ye) 部秘書(shu) 長、現任聯合國糧農(nong) 組織駐馬達加斯加代表處項目代表助理菲利貝爾表示,在馬達加斯加種植雜交水稻的農(nong) 民委托他帶一碗大米來紀念袁教授。如果沒有袁隆平教授,馬達加斯加就不知道雜交水稻品種。沒有雜交水稻,馬達加斯加就不能像中國一樣發展。

根據《中非合作2035年願景》首個(ge) 三年規劃,中國已向非洲派出500多名農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 家,培訓近9000人次農(nong) 業(ye) 人才。截至去年底,中國已在非洲建成24個(ge) 農(nong) 業(ye) 技術示範中心,推廣了玉米密植、蔬菜栽培、木薯快速繁育等300多項先進農(nong) 業(ye) 技術,惠及100多萬(wan) 非洲小農(nong) 戶,助力非洲國家減貧發展事業(ye) 。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。