導讀

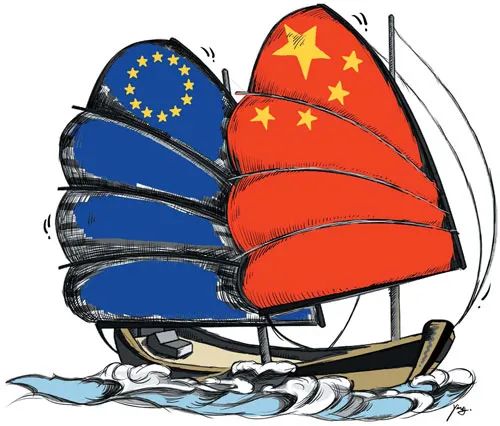

中國與(yu) 歐洲在經濟上既相互競爭(zheng) 又相互依賴。近期歐洲政壇發生變化,民粹主義(yi) 政黨(dang) 影響力上升。歐洲在錯誤的“去風險”觀念指導下,針對中國產(chan) 品加征關(guan) 稅,發起反補貼調查,中歐貿易關(guan) 係愈發緊張。事實上中歐之間並不存在根本的利益衝(chong) 突,本可共同發展,實現雙贏。中歐仍有大量合作機會(hui) ,在氣候變化、消除全球饑餓等全球性重大問題上應加強建設性合作。

本文為(wei) 中國觀察智庫獨家約稿,轉載請注明來源:中國日報中國觀察智庫。

作者:貝爾納·德威特 (Bernard Dewit)

比利時-中國經貿委員會(hui) 主席 德威特律師事務所高級合夥(huo) 人

當前世界地緣政治形勢複雜,全球性挑戰日益增多,中國經濟與(yu) 歐洲經濟始終緊密交織,相互依賴。總體(ti) 來看,中歐關(guan) 係複雜,圍繞“脫鉤”和“去風險”的討論不絕於(yu) 耳。在某些方麵,中歐兩(liang) 股全球力量是戰略對手,但雙方經濟的高度互補性不容忽視。

近來,歐洲多場選舉(ju) 的結果反映了顯著的政治變化,右翼民粹主義(yi) 政黨(dang) 的支持率攀升,綠黨(dang) 的支持率下降。民粹主義(yi) 情緒的高漲以及由此導致的歐洲議會(hui) 分裂,可能對歐洲政策製定的穩定性構成威脅,也可能對中歐關(guan) 係產(chan) 生不利影響。然而,中間黨(dang) 派成功保持了強勢地位,因此歐盟的氣候行動將繼續推進。

總體(ti) 而言,近年來歐盟對華政策經曆了重大討論,發生了顯著變化。歐洲一直尋求戰略自主的實現,追求構建更加互利互惠的國際關(guan) 係。

歐盟在《歐洲綠色協議》框架下努力將綠色技術融入產(chan) 業(ye) ,與(yu) 此同時,與(yu) 中國在這些領域的競爭(zheng) 日趨激烈。歐盟委員會(hui) 主席馮(feng) 德萊恩表示,歐洲的氣候政策旨在確保歐洲的競爭(zheng) 力,這意味著在電動汽車、太陽能電池板和風力渦輪機等領域,中歐貿易關(guan) 係將愈發緊張。

圖片來源:新華社

最近,歐盟對華電動汽車發起反補貼調查並加征關(guan) 稅,這些措施說明中歐貿易關(guan) 係的確愈發緊張。對特定型號中國電動汽車征收反補貼稅的政策於(yu) 7月初生效,該政策的基礎是這樣一種觀點:中國支持電動汽車的補貼可能會(hui) 威脅到歐洲汽車產(chan) 業(ye) 和市場。然而事實並非如此:中國出口到歐洲的電動汽車數量確實很大,但在歐洲汽車銷售總量中的占比仍然較小。

歐盟委員會(hui) 的關(guan) 稅決(jue) 定要想永久生效,必須得到多數成員國同意,各成員國需要磋商才能拿出最終結果,這就為(wei) 中歐對話以及探索中歐合作與(yu) 共同發展的前景提供了機會(hui) 。

歐盟將繼續推行“去風險”戰略,引入更多旨在幫助歐洲企業(ye) 在綠色技術領域與(yu) 中國競爭(zheng) 的政策。同時,中國也開始對白蘭(lan) 地等部分歐洲出口產(chan) 品進行調查。因此,必須密切關(guan) 注中歐緊張局勢,避免其演變為(wei) 全麵貿易戰。

作為(wei) 比利時-中國經貿委員會(hui) 主席,我支持中歐合作,堅信雙方甚至全球都能從(cong) 合作中獲利。我們(men) 不能忘記中歐相互依賴這一事實,因此雙方並不存在根本的利益衝(chong) 突。雙方從(cong) 彼此的發展中獲益,均堅持戰略自主和多邊主義(yi) ,並就氣候變化等全球問題上達成了廣泛共識。

圖片來源:新華社

當今世界日益出現兩(liang) 極化趨勢,麵對地緣政治變局與(yu) 挑戰,中歐必須在氣候變化、消除全球饑餓等關(guan) 鍵問題上加強建設性合作。

歐盟委員會(hui) 執行副主席馬羅什·謝夫喬(qiao) 維奇也重申了這一點,他希望“綠色”繼續成為(wei) “中歐合作的主旋律”。在6月舉(ju) 行的第五次中歐環境與(yu) 氣候高層對話中,謝夫喬(qiao) 維奇表示,“關(guan) 鍵在於(yu) 不要忽視核心問題……即人類的生存與(yu) 地球的宜居性”。

中歐應繼續保持在實現可持續發展目標與(yu) 《巴黎協定》目標方麵的合作勢頭。在碳排放交易係統、氣候智慧型城市、科技發展、長期低排放發展戰略、車輛和農(nong) 業(ye) 溫室氣體(ti) 排放等方麵,中歐仍有大量合作機會(hui) 。應對環境問題,促進可再生能源的發展,將使中歐長期受益。尤其是對中歐企業(ye) 來說,它們(men) 可以發揮各自的專(zhuan) 長,在中歐市場創造新的就業(ye) 崗位和投資機遇。

圖片來源:中國日報

本文原文發表在中國日報國際版,原標題為(wei) "Sino-EU ties can benefit from mutual development"

出品:中國日報中國觀察智庫

責編:宋平 欒瑞英

編輯:張釗

實習(xi) 生王永琪亦有貢獻

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。