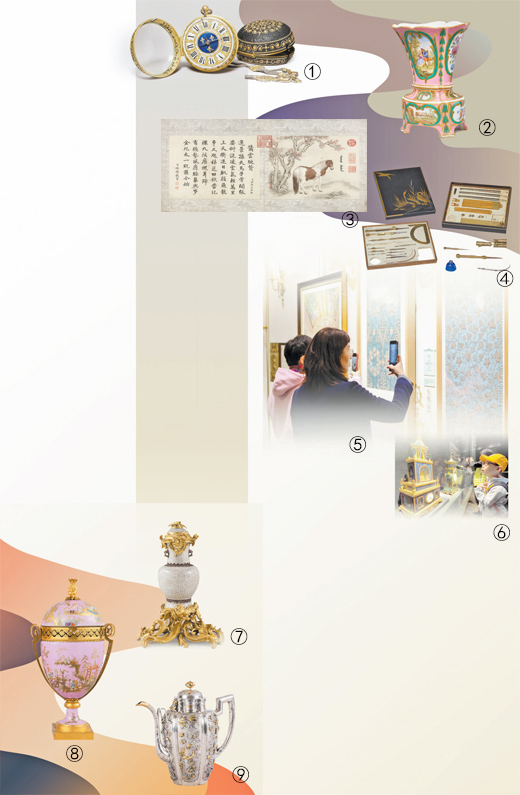

圖①:銅鍍金殼開光人物像懷表。

圖②:粉地彩繪描金開光花卉人物圖兩(liang) 節瓷瓶。

圖③:《十駿馬圖冊(ce) 》(局部)。

圖④:繪圖儀(yi) 器。

圖⑤:觀眾(zhong) 在遇見博物館看展覽。

遇見博物館供圖

圖⑥:觀眾(zhong) 在故宮博物院參觀展覽。

杜建坡攝(影像中國)

圖⑦:青釉香水瓶。

圖⑧:淡紫地彩繪描金風景人物圖蛋形瓶。

圖⑨:銀鍍金咖啡壺。

以上圖片除署名外均為(wei) 故宮博物院提供

近日,由故宮博物院和凡爾賽宮殿﹑博物館及國家園林公共機構(以下簡稱“凡爾賽宮”)聯合主辦的“紫禁城與(yu) 凡爾賽宮——17、18世紀的中法交往”展覽在故宮博物院文華殿展廳開幕。來自故宮博物院、凡爾賽宮等機構的約200件文物精品匯聚一堂,吸引了許多對中法文化感興(xing) 趣的觀眾(zhong) 前來“打卡”。

2024年是中法建交60周年暨中法文化旅遊年。作為(wei) 中法文化旅遊年的重點項目之一,該展覽通過“龍與(yu) 百合花的相遇”“紫禁城中的法國風景”“凡爾賽宮的中國時尚”3個(ge) 單元,展現中法彼此借鑒、相互學習(xi) 的文化交流史。

跨越萬(wan) 裏

開啟中法文化交流

17世紀下半葉至18世紀,以紫禁城和凡爾賽宮為(wei) 中心,兩(liang) 國之間人員往來、思想交匯、文化交流廣泛而深入。“與(yu) 同一時期中國和其他歐洲國家的交往相比,中法關(guan) 係呈現出獨特之處。”故宮博物院研究館員、“紫禁城與(yu) 凡爾賽宮”展覽中方策展人郭福祥說,中法交往一開始就是在兩(liang) 國高層的高度關(guan) 注和直接參與(yu) 下進行的。

展廳裏陳列著凡爾賽市立圖書(shu) 館收藏的一些珍本古籍:李明著《中國近事報道》、法國天文學家德梅朗的通信集等。這些書(shu) 籍介紹了中國資訊,傳(chuan) 播了中國文化,加深了歐洲對中國的了解,在歐洲產(chan) 生了深遠影響。

獨立展櫃裏,一隻銅鍍金殼開光人物像懷表引人注目。懷表最外層為(wei) 黑鯊魚皮表套,並用金釘鑲嵌出漩渦狀和團花圖案。銅鍍金表殼中央用鬱金香花圍出圓形開光,表盤中間藍色琺琅上繪金色百合花圖案;打開機芯,可見擺輪保護罩上鏤雕一條中國式五爪金龍。郭福祥告訴記者,這隻表原藏於(yu) 故宮養(yang) 心殿,是兩(liang) 國交往的重要物證。

智慧交融

科學與(yu) 藝術生輝

“從(cong) 豐(feng) 富的文物可以看出,科學和藝術的交流是17、18世紀中法交往的主旋律。”郭福祥說。

一個(ge) 黑漆方盒內(nei) 放置著30餘(yu) 件儀(yi) 器,包括比例尺、直尺、矩尺、圓規、測角尺等,盒內(nei) 還有銅鍍金三角支架和藍色琺琅水丞。據介紹,這盒繪圖儀(yi) 器為(wei) 清宮造辦處將法國製和清宮自製儀(yi) 器配套組合而成,功能齊備,非常實用。

滿文版《幾何原本》《西洋藥書(shu) 》,圓明園西洋樓大水法銅版畫,來自法國的鍾表、多功能鏡、精油……法國文化對清代的科學、藝術、建築、醫學、地圖測繪等諸多領域產(chan) 生了重要影響,在紫禁城內(nei) 形成了絢麗(li) 而獨特的“法國風景”。

與(yu) 此同時,大量中國工藝品和書(shu) 籍進入法國,引發了以凡爾賽宮為(wei) 中心、波及歐洲各國的“中國風藝術”創作風潮。

中國瓷器備受歐洲人喜愛,法國人還會(hui) 對這些瓷器進行裝飾和改造,使之更符合法國品味。產(chan) 自中國的青釉香水瓶,由巴黎工匠在頂部、口沿及底座加上洛可可風格的銅鍍金飾件,使其呈噴泉般的形狀。飾件包含貝殼、蘆葦、天鵝、螯蝦等元素,表達“水”的主題。

除了瓷器,法國人在繪畫、紡織品、漆器、建築、園林等方麵也積極借鑒中國文化,中國成為(wei) 法國藝術家和知識精英獲取創作靈感的重要源泉。

17世紀的版畫記錄了特裏亞(ya) 農(nong) 瓷宮的美景。受中國“瓷塔”(南京大報恩寺琉璃塔)啟發,法國在1670年修建了特裏亞(ya) 農(nong) 瓷宮。瓷宮位於(yu) 凡爾賽宮邊緣地帶,外表華麗(li) ,通身貼滿藍白相間的陶瓷,高高的屋頂上飾有花瓶、孩童和動物像。瓷宮內(nei) 部裝飾有中國花卉圖案的絲(si) 織品。

互學互鑒

文明交流續華章

文化的交流從(cong) 來不是單向的,而是在互動中產(chan) 生活力、激發創新。

17世紀下半葉,法國開始關(guan) 注和研究中國製瓷工藝。18世紀中葉,隨著高嶺土礦的發現,法國塞弗爾瓷器工場成功生產(chan) 出硬瓷。這些瓷器的造型和裝飾圖案多受中國瓷器的影響,又具有本土特色。法國將塞弗爾瓷器精品作為(wei) 國禮贈送給其他國家,其中也包括中國。

故宮藏粉地彩繪描金開光花卉人物圖兩(liang) 節瓷瓶便是塞弗爾瓷器工場的產(chan) 品。此瓶由可分開的上下兩(liang) 部分組成,通體(ti) 粉地。上半部分為(wei) 橢圓形花瓶,喇叭口,底部有孔,下半部分為(wei) 圓形底座,肩部四麵有鏤空。由瓶上的款識可知,這件花瓶的圖案為(wei) 塞弗爾著名畫匠度登於(yu) 1759年至1760年所繪。

琺琅是清代宮廷藝術的重要門類,在清宮畫琺琅技術研製和改進過程中,陳忠信等法國工匠發揮了重要作用。有意思的是,廣東(dong) 透明琺琅工藝正是乾隆時期從(cong) 法國定製琺琅產(chan) 品過程中傳(chuan) 入的。法國工匠在製作清宮定製的畫琺琅器物時,因對樣稿產(chan) 生誤解而采用了浮雕內(nei) 填透明琺琅工藝,引起清宮關(guan) 注,從(cong) 而開啟了廣東(dong) 透明琺琅的百年發展史。

“中國和法國雖遠隔千山萬(wan) 水,在曆史上卻進行過持續不斷的文化交流。”郭福祥說,時至今日,這種交往和交流仍令人回味無窮,並不斷續寫(xie) 著新篇。

紫禁城和凡爾賽宮,是曆史上中法交往的見證地,也是各自國家文化的象征符號,在當代延續著交流互鑒的故事。凡爾賽宮和故宮博物院先後合作舉(ju) 辦過多次展覽。此次展覽開幕也是故宮博物院與(yu) 法國文化機構交流合作的新開端。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。