二十世紀以來,在日本和西方史學界,陸續出現所謂的“東(dong) 洋史觀”“內(nei) 亞(ya) 史觀”“新清史觀”“征服王朝論”等錯誤史觀,意圖割裂北方少數民族及其所建政權與(yu) 古代中國的緊密關(guan) 係,將“曆史中國”局限於(yu) “漢地18省”。這些學說又被形形色色的反華政客利用,作為(wei) 肢解現代中國邊疆的曆史與(yu) 文化依據。這些學說的共同性,是將中國北方遊牧民族異化為(wei) “永恒的異民族”,將“遊牧-農(nong) 耕”“內(nei) 亞(ya) (內(nei) 陸亞(ya) 洲)—漢地”異化為(wei) “永恒的對立”,鼓勵邊疆民族從(cong) 域外文明中尋找新的認同,最終達到拆解分裂中華民族的目的。如果不去深究這些學術研究的研究視角、研究意圖、研究目的等深層的動機問題,很可能不知不覺中沿用這些錯誤史觀而落入陷阱。

“南北二元對立”史觀的政治背景

20世紀初,日本東(dong) 洋學學者白鳥庫吉、內(nei) 藤湖南等著意建構“南北二元對立論”,認為(wei) 曆史上的匈奴、夫餘(yu) 、肅慎、烏(wu) 桓、鮮卑、室韋、柔然、突厥、契丹、蒙古都是與(yu) 漢族敵對的“外族”或“外國”,整個(ge) 東(dong) 亞(ya) 大陸的曆史就是以長城為(wei) 界的中原漢族與(yu) 北方民族對抗的曆史,一方麵人為(wei) 地將中國古代北方民族與(yu) 中原漢族對立起來,將“中國”局限於(yu) “漢地18省”;另一方麵卻將日本民族與(yu) 滿族、蒙古族、朝鮮族等我國北方民族的血統文化親(qin) 緣關(guan) 係拉近。“文化中心轉移說”進一步認為(wei) ,南北朝之後漢人已經衰落,唐以後中華文化步入老年期,宋以來處於(yu) 停滯期,中華文明的中心轉移到日本。

“滿蒙非支那論”認為(wei) 古代中國沒有明確的領土和邊界概念,中國領土的形成是近代以來清政府與(yu) 列強交涉的結果,滿蒙地區不是中國的領土。“滿鮮史觀”,宣揚滿(洲)(朝)鮮一體(ti) 化,誇大滿鮮同源性,突出“滿鮮”與(yu) 中原地區人種和文化的差異。其重要的理論支撐是“日鮮同祖論”“滿鮮一體(ti) 論”“間空地論”和“滿洲非支那論”等。這一係列的學術理論,其目的在於(yu) 從(cong) 曆史上分裂中國,為(wei) 日本軍(jun) 國主義(yi) 侵略朝鮮半島和中國東(dong) 北提供學術上的支持。

二戰結束後,“滿蒙史觀”受到批判,但其最核心要素“南北二元對立論”卻被西方漢學家、德裔美國人魏特夫所接受,提出了“征服王朝史觀”,將中國古代北方民族建立的政權分為(wei) “滲透王朝”和“征服王朝”兩(liang) 種類型。他認為(wei) “五胡”建立的十六國在向中原漢地滲透的過程中,逐漸演變為(wei) 陷入內(nei) 地、失去根基的政治軍(jun) 事集團,這些“滲透型”的王朝缺少製度創新的動機與(yu) 資源,未能突破中國傳(chuan) 統體(ti) 製。遼、金、元、清則通過大規模的軍(jun) 事征服,在漢地迅速建立統治,卻仍然精心維持著作為(wei) 人力和文化後方的遼闊根據地。“征服型”王朝根據這樣一種版圖結構,創製出不同於(yu) 純中原式的國家建構模式,使帝國經濟基礎的漢地和統治者“祖宗根本之地”之間保持著平衡。而且,還為(wei) 治理其他非漢族群體(ti) ,提供了比中原漢製更有彈性、更能持久的製度框架。他通過對遼代社會(hui) 的具體(ti) 研究,強調契丹社會(hui) 和漢族社會(hui) 的差異性。

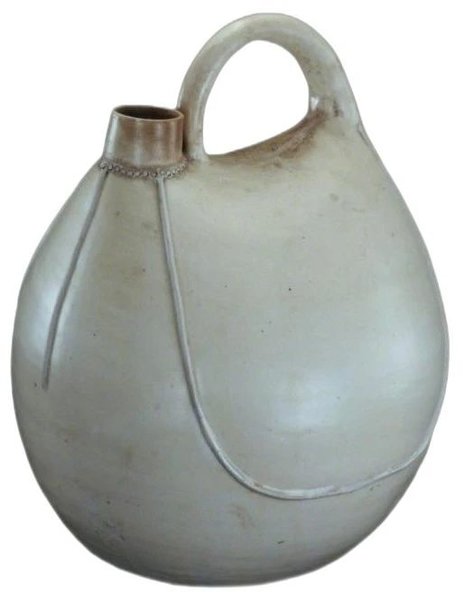

▲遼代白釉雞冠壺,出土於(yu) 內(nei) 蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗耶律羽之墓,是仿照皮囊壺燒製而成的瓷器,是遼代遊牧文化與(yu) 農(nong) 耕文化融合發展的實物例證。(圖片來源:中國民族網)

自二十世紀九十年代以來,域外學術界開始從(cong) “內(nei) 亞(ya) ”的視角研究中國及亞(ya) 洲曆史。“內(nei) 亞(ya) ”是“內(nei) 陸歐亞(ya) ”的簡稱,最初由德國地理學家洪堡特提出,是一個(ge) 自然地理概念,是指以歐亞(ya) 草原為(wei) 中心,東(dong) 至黑龍江、鬆花江流域的森林地帶,西抵歐洲多瑙河流域,南與(yu) 世界主要定居文明區域相毗鄰的獨特地域,中國的東(dong) 北地區、內(nei) 蒙古、新疆、西藏以及青海、甘肅、陝西和山西的部分地區都名列其中。拉鐵摩爾、羅茂銳、傅禮初、賽諾等學者使用並發展了“內(nei) 亞(ya) ”概念,其內(nei) 涵也逐漸演變為(wei) 包括語言、文化、政治、民族、宗教等研究內(nei) 容的曆史地理概念,產(chan) 生出“內(nei) 亞(ya) 史觀”。美國曆史學家歐立德、羅友枝等人將“內(nei) 亞(ya) 史觀”和“征服王朝史觀”相結合,用以研究清朝曆史,形成了“新清史”學派,繼續宣揚“滿蒙非中國論”,將“滿洲”與(yu) “中國”相對立,強調漢族與(yu) 滿蒙的差異性。

由此可見,域外學者所構建的各種史觀和史論,盡管在學術方法上有其成就,但其核心就是“南北二元對立”和“滿蒙非中國”論。

他們(men) 通過強調內(nei) 陸亞(ya) 洲或者北方遊牧社會(hui) 結構的區域共同性,回避甚至消解中原王朝在北方草原地域的曆史存在與(yu) 影響,人為(wei) 割斷北方遊牧族群與(yu) 中原漢人之間的密切互動與(yu) 曆史聯係。

“唐宋變革論”實質是“去中國化”曆史理論

盛極一時的唐王朝的最後崩潰,在 20 世紀的部分海外學者心目中意味著中華文化的衰落。例如典型的“唐宋變革論”“文化中心移動說”,斷言中國的社會(hui) 文化自唐以後步入老年期,宋代以來處於(yu) 停滯期,東(dong) 亞(ya) 文化中心轉移到他處。這類思想深藏“胡漢對立”的思維,將唐以後的中國劃分為(wei) “純中國世界”和“非中國世界”,而“中國”隻包括兩(liang) 宋(漢族),遼夏金屬於(yu) “周邊民族”。這類觀點雖然在表麵上是以學術討論的方式呈現,但卻始終未能把握中國曆史發展的實質。

唐朝以安史之亂(luan) 為(wei) 界,可分成前後兩(liang) 期:“前期結束南北朝相承之舊格局,後期開啟趙宋以降之新局麵。”唐宋之間政治製度、社會(hui) 文化的連續性原本十分清晰,然而,20 世紀日本學者套用西歐曆史分期法,依照西方話語體(ti) 係來詮釋中國曆史,提出“唐宋變革論”新說,主張唐代是中世紀的結束,自宋代開始,中國已提前進入了西方曆史分期中的“近世”。

“唐宋變革論”用胡漢對立的視角割裂了中國曆史。它立足於(yu) 所謂“中國本土”,但“中國”隻限於(yu) 兩(liang) 宋,同時期的遼、西夏、金則屬於(yu) “周邊民族”,不包含在中國範圍內(nei) 。可見,“唐宋變革論”實質是一種以學術形式包裝的“去中國化”曆史理論。

“唐宋變革論”之中還隱含著一種“中國停滯論”。這種觀點認為(wei) 宋代社會(hui) 過於(yu) 早熟,提前進入“近世”四五個(ge) 世紀,反而導致晚清中國弊政叢(cong) 生,阻礙了中國邁向現代社會(hui) 。因此,中國的現代化需要外部力量來“刺激”。而所謂的“刺激”就是以日本為(wei) 主的“先進國家”接管中國,“幫助”中國打破“停滯”。換言之,日本已取代中國成為(wei) 東(dong) 洋文化的新中心,中國文化終將消融於(yu) 日本文化之中。這實質上是企圖為(wei) 日本入侵中國張目。

西方中心主義(yi) 影響下的東(dong) 洋近世民族主義(yi) 論

一直以來,海外中國史研究流行“征服王朝論”與(yu) “東(dong) 洋近世民族主義(yi) 論”。前者將遼、金、元、清等視為(wei) 與(yu) 秦漢、隋唐、宋明等“漢族王朝”不同的“征服王朝”,又被日本學者發展成為(wei) “胡族國家”論,將中國北方族群建立的區域性政權視為(wei) 完全獨立於(yu) 中原文化係統的“胡族國家”;後者將宋代曆史界定為(wei) 中國曆史進入多個(ge) 早期民族國家並立並構成列國體(ti) 係的“近世”,認為(wei) 遼、宋、金各政權在對峙抗爭(zheng) 中萌生了近世民族主義(yi) 意識,這顯然是受到西方中心主義(yi) 的影響,將西方民族主義(yi) 和民族國家奉為(wei) 學術圭臬。

這些論調的共同問題是通過強調內(nei) 亞(ya) 遊牧社會(hui) 結構的區域共同性,回避甚至消解中原王朝在北方草原地域的曆史存在與(yu) 影響,人為(wei) 割斷北方遊牧族群與(yu) 中原漢人之間的密切互動與(yu) 曆史聯係。而這一時期的曆史表明,建立遼、金政權的契丹、女真長久以來就是中華文明體(ti) 係的一部分,在其統轄範圍之內(nei) ,多族群聯盟與(yu) 多族群交融是主流。遼人、金人、宋人,更非現代意義(yi) 上的“民族”,各政權之間的邊界也不能等同於(yu) 近代主權國家之間的邊界,他們(men) 也並不以建立“一族一國”的族性政權為(wei) 目標。他們(men) 共享的“中國”意識,並不是近代民族主義(yi) 意義(yi) 上的國族意識,而仍然是追求“天下一家”的中國傳(chuan) 統觀念。總之,這些論調本質上是又一種南北對立論、遊牧—農(nong) 耕對立論,不符合中華民族發展的曆史規律。中華民族共同體(ti) 不是多元對立衝(chong) 突的產(chan) 物,而是以融合會(hui) 通解決(jue) 多元對立衝(chong) 突的結果。也正因如此,中華文明演化成為(wei) 融合農(nong) 耕、草原、海洋的複合型文明。

中華民族的曆史,就是一部各民族交融匯聚成多元一體(ti) 民族的曆史,就是各民族共同締造、發展、鞏固統一的偉(wei) 大祖國的曆史。

中華民族共同體(ti) 不是多元族群永恒衝(chong) 突的產(chan) 物,而是多元族群以融合會(hui) 通解決(jue) 對立衝(chong) 突的結果。各民族之所以團結融合,多元之所以聚為(wei) 一體(ti) ,源自各民族文化上的兼收並蓄、經濟上的相互依存、情感上的相互親(qin) 近,源自中華民族追求團結統一的內(nei) 生動力。正因如此,中華文明能夠演化成為(wei) 融合農(nong) 耕、草原、海洋文明的恢宏廣大的文明體(ti) 係。以共同體(ti) 史觀為(wei) 基礎的中華民族曆史觀,能指導人們(men) 準確認識中華文明起源和曆史脈絡,準確認識中華民族和中華文明的多元一體(ti) ,準確認識中華文明的燦爛成就和對人類文明的重大貢獻,使各族人民人心歸聚、精神相依,為(wei) 中華民族偉(wei) 大複興(xing) 提供源源不斷的精神動力。

綜上所述,站在維護國家統一、民族團結的立場上,我們(men) 要旗幟鮮明地反對域外學術界的錯誤觀點,堅持正確的中華民族曆史觀。

(作者簡介:薑維公,長春師範大學曆史文化學院教授。)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。