“黃鸝巷口鶯欲語,烏(wu) 鵲河頭冰欲銷。綠浪東(dong) 西南北水,紅欄三百九十橋。鴛鴦蕩漾雙雙翅,楊柳交加萬(wan) 萬(wan) 條。借問春風來早晚,隻從(cong) 前日到今朝。”唐代寶曆元年(公元825年),白居易出任蘇州刺史。任上一首《正月三日閑行》,寫(xie) 盡江南風韻。

千年歲月所沉澱的江南文脈,綿延不絕、貫通古今。穀雨時節,迎著淅淅小雨,記者踏進蘇州平江曆史文化街區。徜徉街區,城市肌理記錄歲月悠長;尋常巷陌,傳(chuan) 統現代實現交相輝映。

蘇州平江曆史文化街區。新華社發

一座姑蘇城,半部江南詩;一條平江路,半座姑蘇城。

蘇州城,曾以平江府命名。時間流淌,從(cong) 春秋伍子胥建闔閭大城至今,蘇州已有2500多年建城史。當地人說,來到平江路,才能最直觀感受到這座城市沒有斷流的曆史和文化記憶。在這裏,菉葭巷東(dong) 端的通利橋在水波之上橫臥了千百年,潘世恩故居的書(shu) 卷氣韻彰顯狀元宅第的往昔輝煌,耦園裏有沈秉成與(yu) 嚴(yan) 永華的雅趣生活,丁香巷裏的彷徨是戴望舒撐著油紙傘(san) 的背影……

2023年7月6日上午,習(xi) 近平總書(shu) 記來到這裏考察,詳細聽取蘇州古城保護及平江曆史文化街區保護、修繕、利用情況匯報,步行察看古街風貌,觀看蘇繡製作,體(ti) 驗年畫印刷。總書(shu) 記殷切囑托,平江曆史文化街區是傳(chuan) 承弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化、加強社會(hui) 主義(yi) 精神文明建設的寶貴財富,要保護好、挖掘好、運用好,不僅(jin) 要在物質形式上傳(chuan) 承好,更要在心裏傳(chuan) 承好。

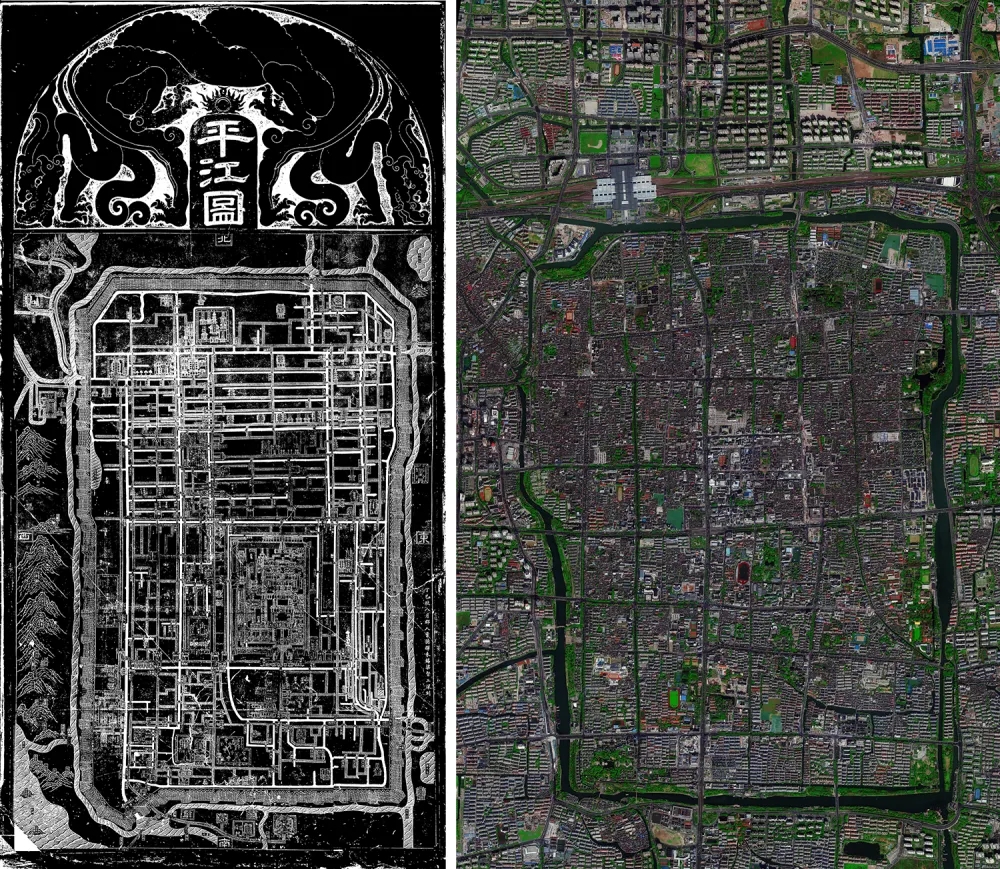

拚版照片:左圖為(wei) 宋代碑刻《平江圖》(資料照片);右圖為(wei) 2023年3月拍攝的蘇州古城的衛星圖像。新華社發

沿著習(xi) 近平總書(shu) 記的考察足跡,漫步平江路。在南入口處,一處碑亭展示著宋代摹繪平江府即古時蘇州城的《平江圖》。《平江圖》清晰描繪了古蘇州的平麵輪廓和街巷布局,其中“水陸並行、河街相鄰”之格局,跨越約800年延續至今,幾無二致。不少街巷名稱也一直沿用至今。歲月流轉,時移世易,平江路的格局、格調始終不變、風華依舊,究竟是怎麽(me) 做到的?

70多歲的蘇州市資深城市規劃工作者阮湧三娓娓道來:從(cong) 曆史角度來說,蘇州古城沒有經過地震等自然災害,唐代以後逐漸成為(wei) 經濟、文化中心,有識之士在保護和培育古城的人文氣質上有著廣泛共識。2002年,蘇州市啟動平江路風貌保護與(yu) 環境整治工程,采取“修舊如舊,保存其真”的修繕方式,較好地保存了街區曆史風貌。特別是2012年蘇州國家曆史文化名城保護區(姑蘇區)成立,2018年《蘇州國家曆史文化名城保護條例》施行,古城保護轉向更深入、更細致的階段。2020年起,“古城細胞解剖工程”在姑蘇區實施,54個(ge) 街坊、14.2平方公裏內(nei) 的房屋、古井、古樹、橋梁等每一個(ge) “細胞”,在這項工程中得到全麵、深入的“體(ti) 檢”,為(wei) 整體(ti) 保護與(yu) 更新提供科學依據。

文化遺產(chan) 保護與(yu) 百姓現代生活怎樣兼顧?鈕家巷社區位於(yu) 平江曆史文化街區的核心,0.37平方公裏範圍內(nei) ,生活著1500多戶古城原住民,保存著潘世恩宅、董氏義(yi) 莊等一大批曆史遺存。作為(wei) 生於(yu) 斯、長於(yu) 斯的地道“姑蘇人”,張英纓見證並參與(yu) 推動了一係列古城保護工作——從(cong) “一塊匾”(古建老宅保護修繕工程)、“一隻桶”(古城居民甩掉了馬桶),到“一根線”(古城架空線整治工程)、“一口井”(古井老井保護)……如今,居民們(men) 既是文化遺存保護的主人,又是人居和諧的受益者。

保護好、挖掘好、運用好曆史文化街區,既要護住物、留住人,也要涵養(yang) 好魂。一架繡繃、一縷絲(si) 線、一枚鋼針,在平江路一家小店,蘇繡代表性傳(chuan) 承人盧建英埋首錦緞之上,巧手翻飛。在這裏考察時,習(xi) 近平總書(shu) 記與(yu) 盧建英有一段令人印象深刻的對話。總書(shu) 記親(qin) 切詢問:“這樣一個(ge) 作品,要花費多長時間?”盧建英說:“有的要一年。”繡娘精工細作的匠心,仿佛凝固了時光,也繡出了這座城市氣質。總書(shu) 記十分感慨:“中華文化的傳(chuan) 承力有多強,通過這個(ge) 蘇繡就可以看出來。像這樣的功夫,充分體(ti) 現出中國人的韌性、耐心和定力,這是中華民族精神的一部分。”

一街看盡煌煌千年,盡顯中華文化的傳(chuan) 承力。民族精神,在歲月輪轉中積澱、塑造、彰顯。就像平江路上的青石板,這塊是宋代的,那塊是明清的,還有新中國成立後修葺的。托舉(ju) 華夏大地的文明根脈,不正是這般不分彼此地融合在一起?

蘇州平江路街景。蘇州市委宣傳(chuan) 部供圖

“嫋晴絲(si) 吹來閑庭院,搖漾春如線”。駐足橋邊,昆曲《牡丹亭》的唱詞隔河傳(chuan) 來,600多歲的昆曲就這樣柔聲融入人們(men) 的日常。拐進街巷深處,“青磚伴瓦漆,白馬踏新泥,山花蕉葉暮色叢(cong) 染紅巾”,現代吳語歌曲《聲聲慢》韻味悠長,百轉千回。這裏的空間仿佛是跳躍的、交織的:網紅店從(cong) 老宅中開出來,咖啡店的店招是古色古香的,最古老的非遺和最潮流的飾品擺在同一櫥窗,評彈聲與(yu) 吉他聲遙相呼應,煙火氣與(yu) 文藝範相得益彰——平江路就像蘇州的“雙麵繡”,既傳(chuan) 統又現代,既古老又年輕。

一個(ge) 5000多年的文明走向現代化,必然是淵源有自、匠心獨運,必然需要當代中國人汲古潤今、守正開新。在平江路,傳(chuan) 統與(yu) 現代、文化與(yu) 科技、曆史感與(yu) 未來感的反差與(yu) 張力、共生與(yu) 融合,正在發生奇妙的化學反應,使這裏成為(wei) 中華文明傳(chuan) 承發展的生動現場。“住在這裏很有福氣,古色古香,到處都是古跡、到處都是名勝、到處都是文化。‘百步之內(nei) ,必有芳草’,這句話可以用在這裏。”習(xi) 近平總書(shu) 記在這裏考察時的話,是最好寫(xie) 照。

不知不覺間,行至平江路北,風息雨停,暮色四合,櫓聲欸乃,月掛半空。“今人不見古時月,今月曾經照古人。”抬眼望,與(yu) 白居易《正月三日閑行》詩中意蘊仍然是一致的,甚至於(yu) 他詩文中散發出來的氣息,也還飄忽在平江路上。

步出老街,回首再看,悠悠江南,在巷中,在心尖。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。