今天是五一國際勞動節

穿越千年

“勞動文物”在線營業(ye) 啦!

快來解鎖

來自不同“行業(ye) ”

藏在博物館裏的“勞動者”吧~

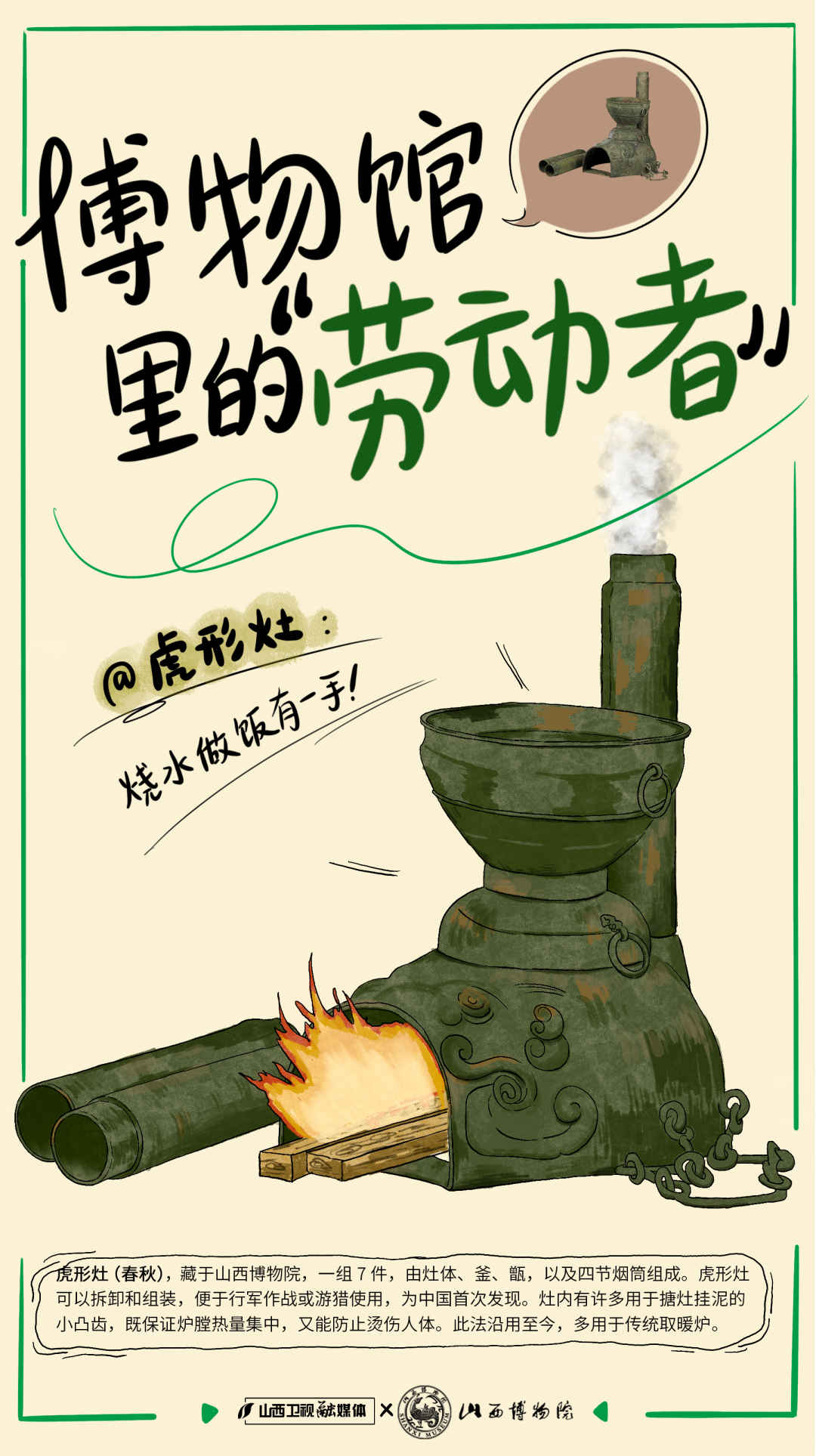

虎形灶(春秋),藏於(yu) 山西博物院,一組7件,由灶體(ti) 、釜、甑,以及四節煙筒組成。虎形灶可以拆卸和組裝,便於(yu) 行軍(jun) 作戰或遊獵使用,為(wei) 中國首次發現。灶內(nei) 有許多用於(yu) 搪灶掛泥的小凸齒,既保證爐膛熱量集中,又能防止燙傷(shang) 人體(ti) 。此法沿用至今,多用於(yu) 傳(chuan) 統取暖爐。

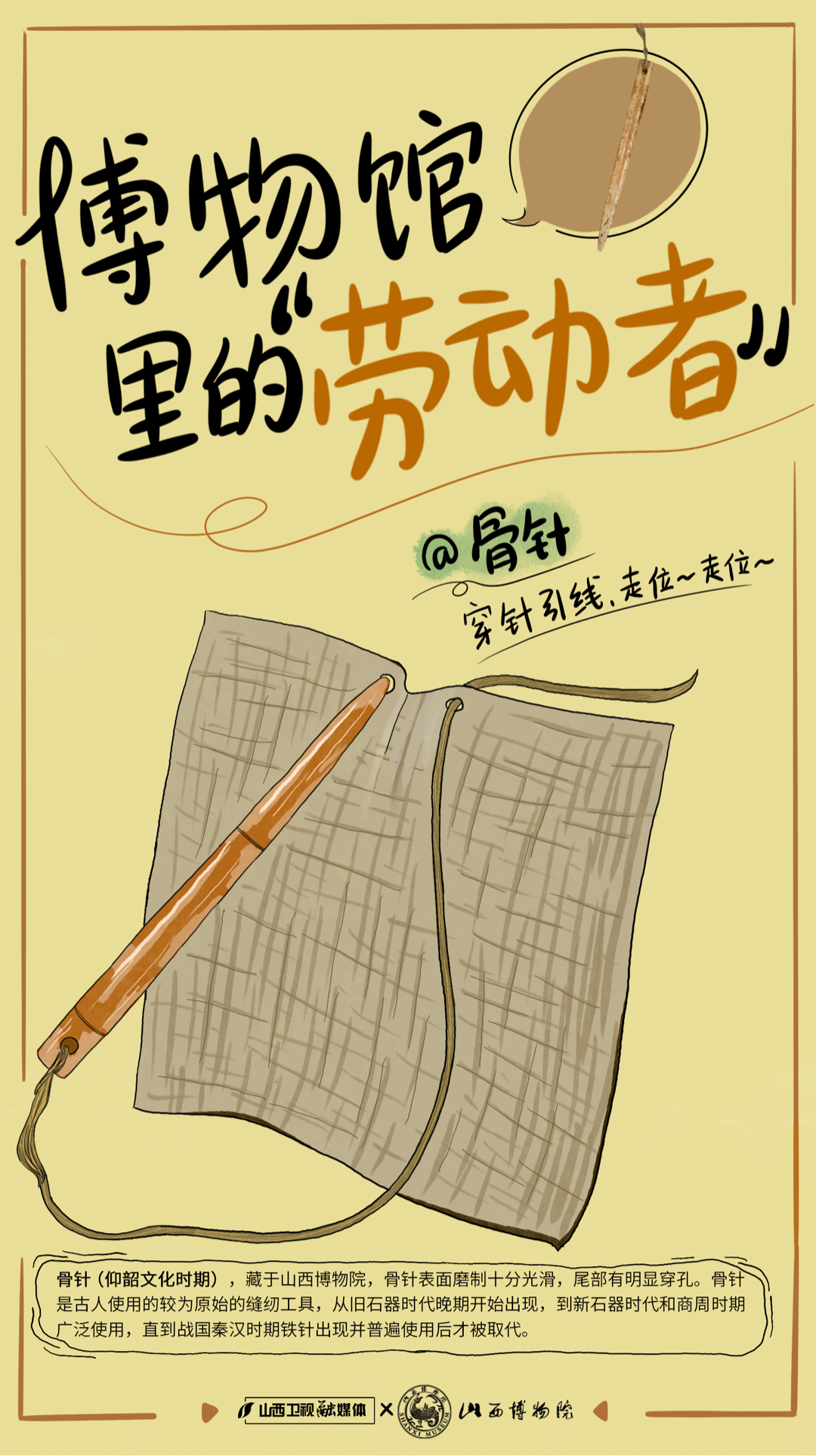

骨針(仰韶文化時期),藏於(yu) 山西博物院,骨針表麵磨製十分光滑,尾部有明顯穿孔。骨針是古人使用的較為(wei) 原始的縫紉工具,從(cong) 舊石器時代晚期開始出現,到新石器時代和商周時期廣泛使用,直到戰國秦漢時期鐵針出現並普遍使用後才被取代。

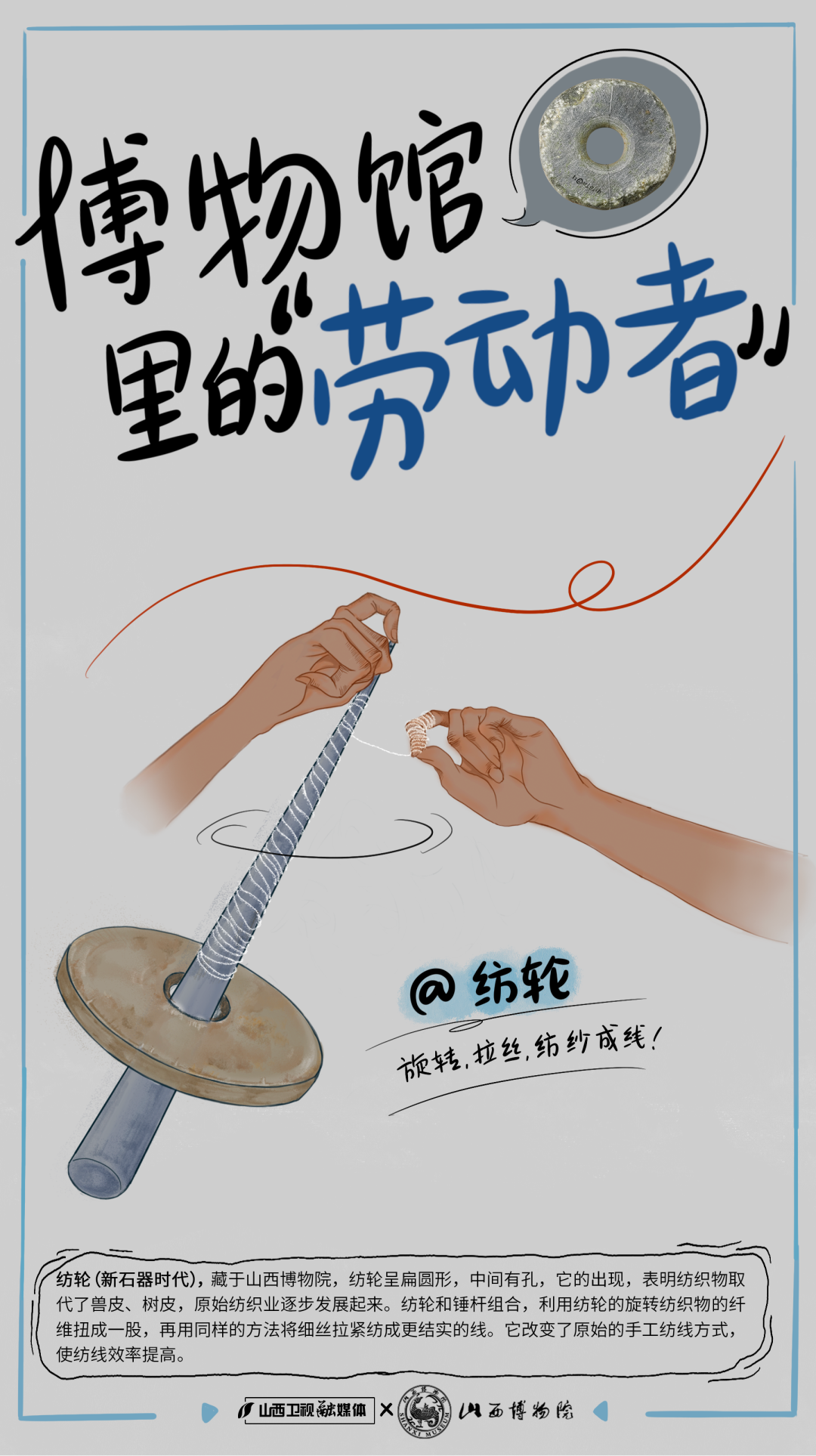

紡輪 (新石器時代),藏於(yu) 山西博物院,紡輪呈扁圓形,中間有孔,它的出現,表明紡織物取代了獸(shou) 皮、樹皮,原始紡織業(ye) 逐步發展起來。紡輪和錘杆組合,利用紡輪的旋轉紡織物的纖維扭成一股,再用同樣的方法將細絲(si) 拉緊紡成更結實的線。它改變了原始的手工紡線方式,使紡線效率提高。

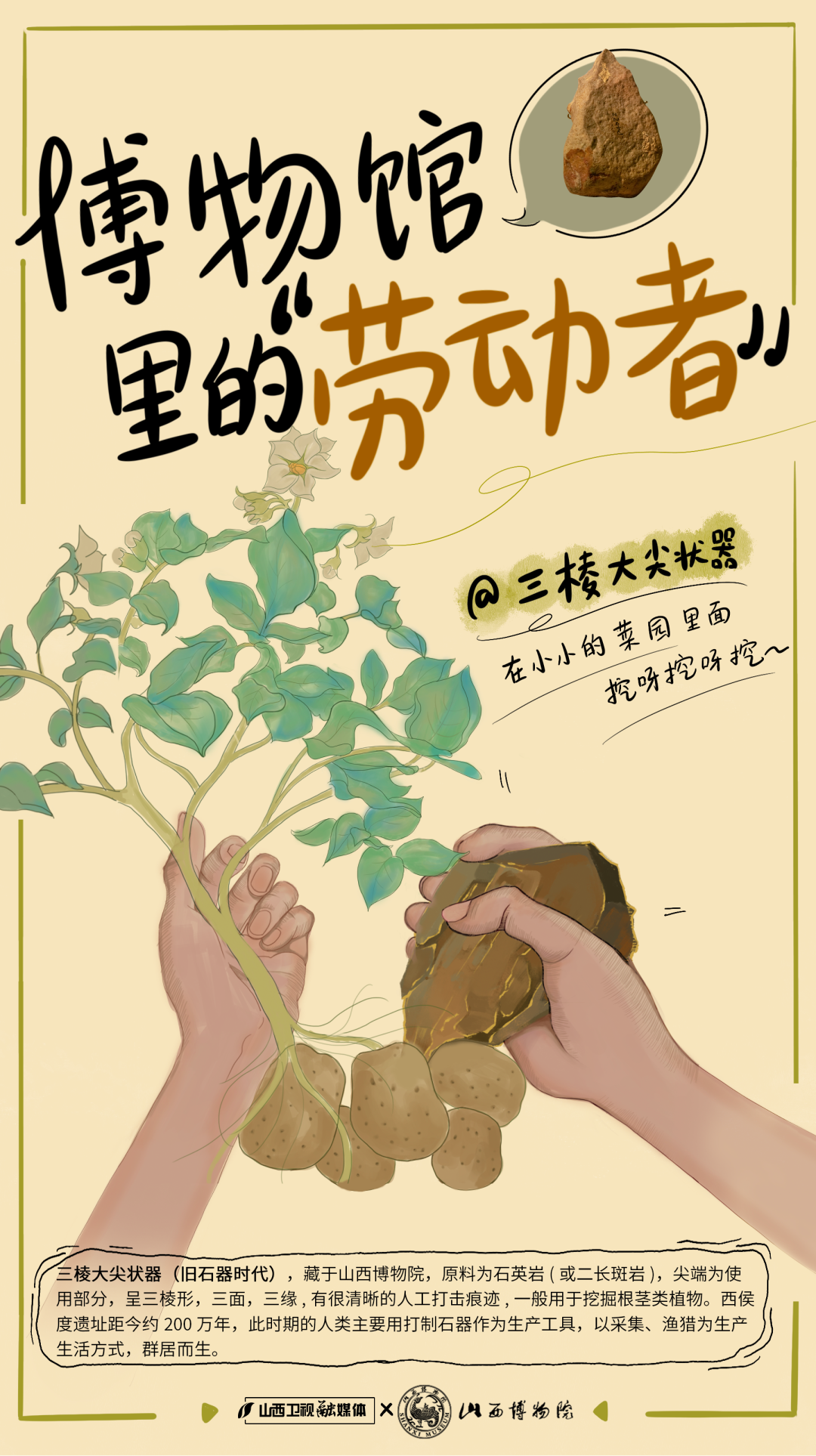

三棱大尖狀器(舊石器時代),藏於(yu) 山西博物院,原料為(wei) 石英岩(或二長斑岩),尖端為(wei) 使用部分,呈三棱形,三麵,三緣,有很清晰的人工打擊痕跡,一般用於(yu) 挖掘根莖類植物。西侯度遺址距今約 200萬(wan) 年,此時期的人類主要用打製石器作為(wei) 生產(chan) 工具,以采集、漁獵為(wei) 生產(chan) 生活方式,群居而生。

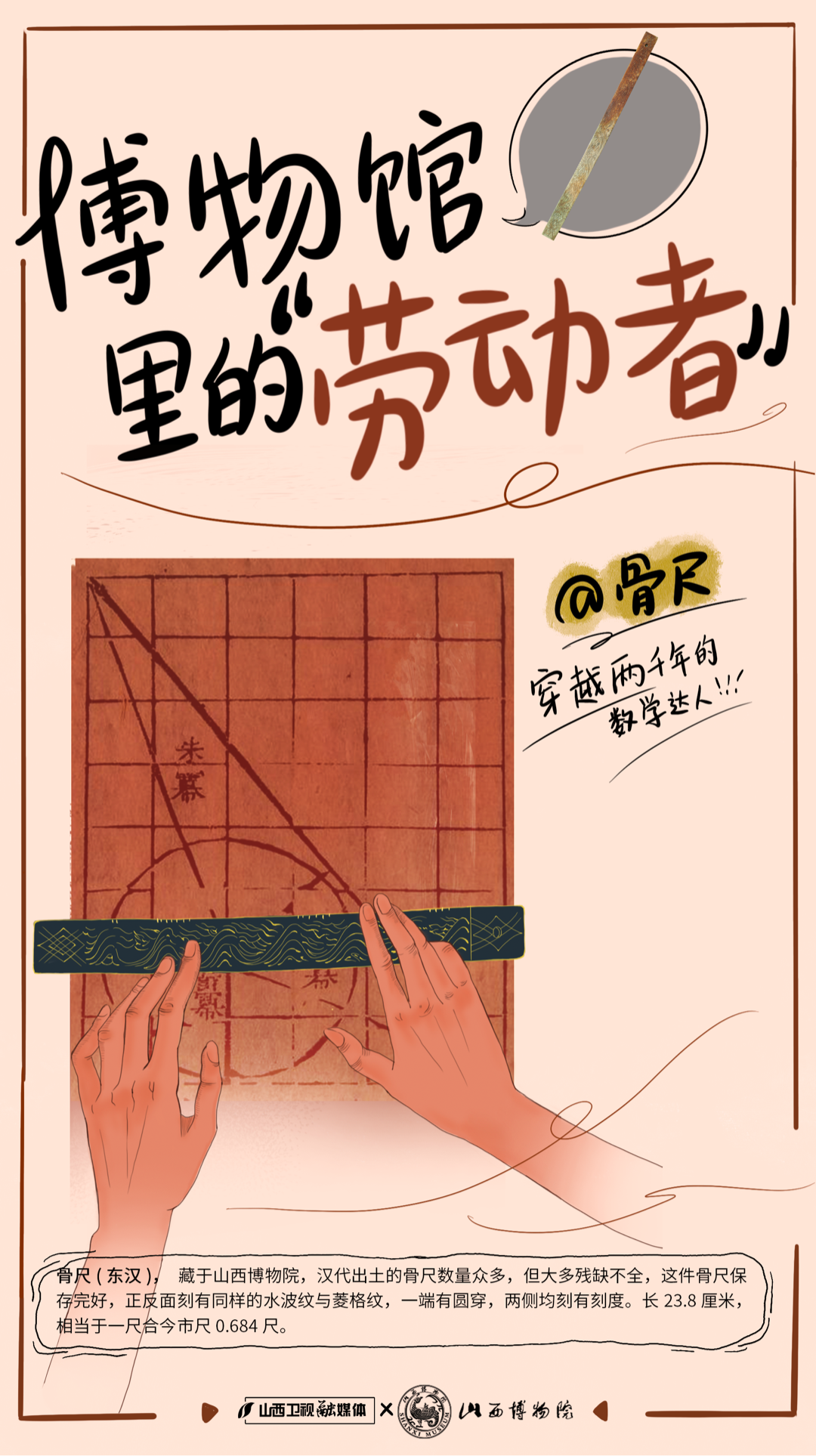

骨尺(東(dong) 漢),藏於(yu) 山西博物院,漢代出土的骨尺數量眾(zhong) 多,但大多殘缺不全,這件骨尺保存完好,正反麵刻有同樣的水波紋與(yu) 菱格紋,一端有圓穿,兩(liang) 側(ce) 均刻有刻度。長 23.8 厘米,相當於(yu) 一尺合今市尺 0.684 尺。

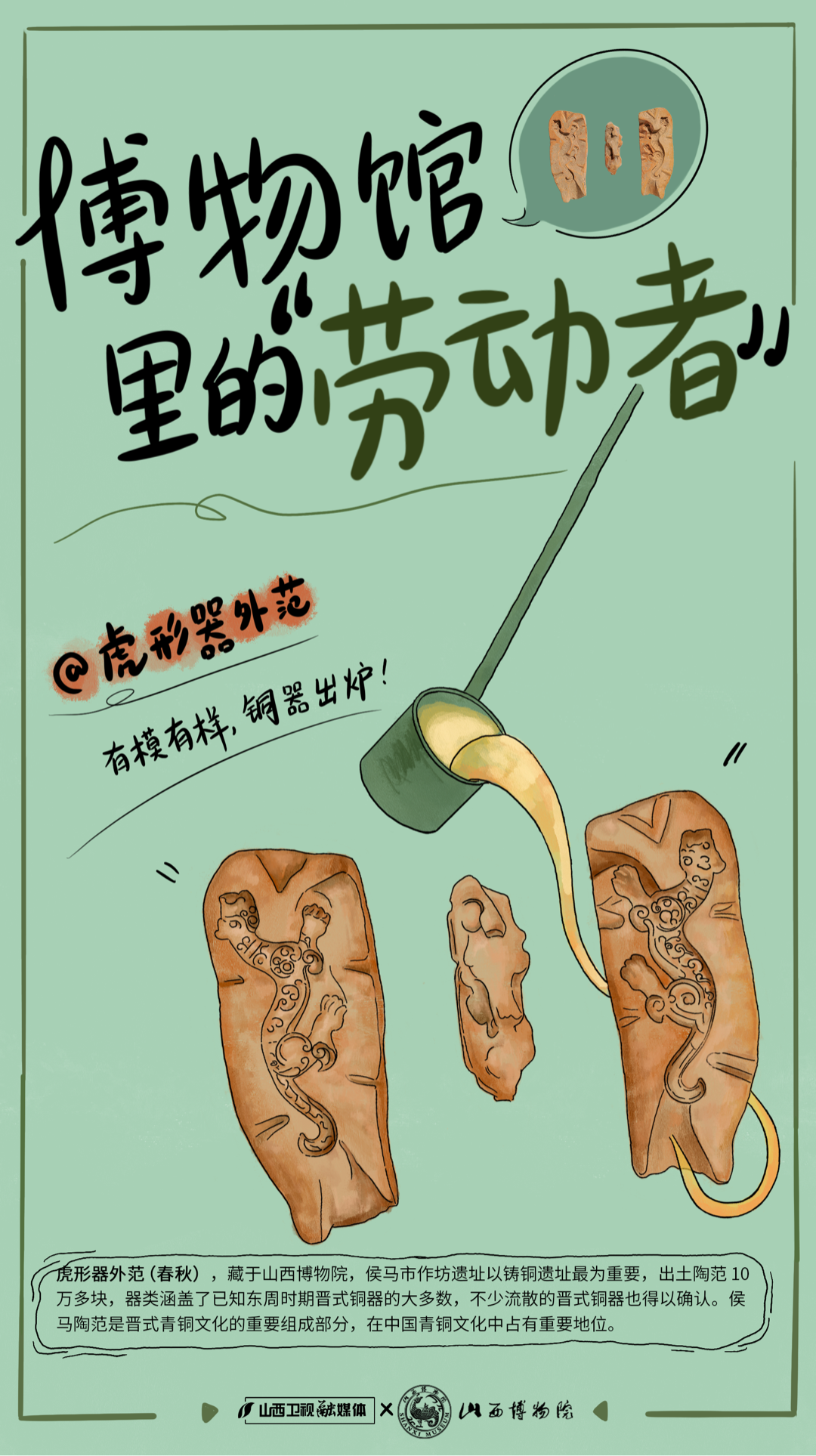

虎形器外範 (春秋),藏於(yu) 山西博物院,侯馬市作坊遺址以鑄銅遺址最為(wei) 重要,出土陶範 10萬(wan) 多塊,器類涵蓋了已知東(dong) 周時期晉式銅器的大多數,不少流散的晉式銅器也得以確認。侯馬陶範是晉式青銅文化的重要組成部分,在中國青銅文化中占有重要地位。

你pick哪件“勞動”文物?

總監製/ 宋誌紅 監 製/ 李 偉(wei)

主 管/ 楊雅菲 主 任/ 趙一兆

視 頻/高 雅 編 輯/喬(qiao) 芸

製 圖/高 雅 範佳琪

這個(ge) “五一”

你總要來趟山西吧

行走山西 遇見中國

這份限定美好請查收

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。