編者按:近年來,有很多台灣青年到大陸追夢、築夢、圓夢。有的人積極擁抱數字經濟,有的人奮鬥在科技發展前沿,有的人參與(yu) 到區域協調發展建設,有的人在校園中教書(shu) 育人,還有很多人不懈地汲取著知識的甘泉。他們(men) 是兩(liang) 岸關(guan) 係和平發展、融合發展的參與(yu) 者、推動者和見證者。“台青追夢人”係列報道聚焦在大陸求學、就業(ye) 、創業(ye) 的台灣青年。本期帶你走近三位分別在上海、北京和福建工作的台灣青年,他們(men) 將講述各自的追夢故事和青春感悟。

張婉柔:我的心裏住進了上海這座城

夜深人靜的時候,張婉柔沉浸在沙發的一隅,用手機精心挑選著自己拍攝的美食素材,嫻熟地剪輯起上海南翔小籠包的視頻,再將自己的見聞透過新媒體(ti) 平台進行分享。這已經成為(wei) 她生活中的一部分。讓我們(men) 聆聽這名“85後”自媒體(ti) 博主講述自己從(cong) 台灣到上海的追夢故事。

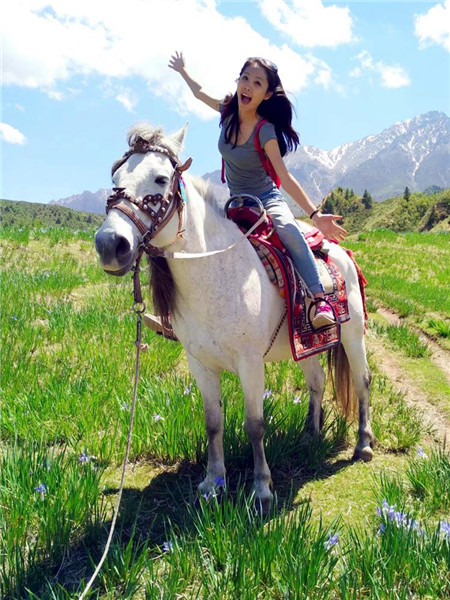

張婉柔在雲(yun) 南采風(張婉柔供圖)

我是來自台北的張婉柔。2021年,我在台灣的一所大學工作,在個(ge) 人發展遇到瓶頸時,我萌生了換個(ge) 發展環境的想法。2021年底,我毅然決(jue) 然地辭掉台灣的工作,來到了上海。

在上海,我開始使用微信、今日頭條、抖音、B站還有小紅書(shu) 等,還在業(ye) 餘(yu) 時間經營起自己的新媒體(ti) 賬號。我喜歡分享我在大陸的生活、旅遊經曆與(yu) 趣事。有時回到台灣,我也會(hui) 不自覺地打開這些,看看上海或其他城市發生的事。在我看來,這些既是生活的調劑,也是獲得信息的重要管道。

在上海的工作和生活讓我慢慢地融入到這座城市。對於(yu) “阿拉、阿拉”的上海話,盡管有時不免還聽得一知半解,然而這樣的“腔調”卻已成為(wei) 生活中的習(xi) 慣。曾經,我對這裏的街道總是摸不著頭緒,經常迷失在高樓與(yu) 弄堂之間。漸漸地,我開始了解它,喜歡它。有朋友來上海,我也能侃侃而談地介紹這裏的曆史文化,分享我在這裏的故事。我覺得不隻是上海這座城市包容了我,我的心更是住進了上海這座城市。

其實,我與(yu) 大陸的緣分早在2016年便已開啟。在我讀研期間,我有幸作為(wei) 交換生前往北京大學學習(xi) 了半年。在這段日子裏,我盡可能地走訪大陸不同的城市,希望讓書(shu) 本上的知識照進我的現實。我遊曆了大陸的多個(ge) 城市,盡情感受不同地域的風情。我漫步在蘇杭的小橋流水間,體(ti) 味南京濃厚的曆史底蘊,沉浸在上海繁華多彩的都市景象中,讓天府四川的麻辣火鍋給我上了“紅紅火火”的一課。我還策馬奔騰於(yu) 內(nei) 蒙古廣闊的草原,真正懂得了“風吹草低見牛羊”。在交換期即將結束時,我更是抽出兩(liang) 周時間,踏上絲(si) 綢之路,親(qin) 身感受了沙漠的遼闊、千佛洞的壯麗(li) 和瓜果的香甜。這段旅程不僅(jin) 讓我對這片既熟悉又陌生的土地有了更深的了解,也讓我深刻領悟到大陸的廣闊壯美與(yu) 自己的渺小。

張婉柔踏上絲(si) 綢之路(張婉柔供圖)

新媒體(ti) 的快速發展為(wei) 我提供了分享這些美好經曆的平台和機會(hui) ,讓兩(liang) 岸青年更貼近彼此的生活,也開啟了我們(men) 之間更多共同的話題。我的自媒體(ti) 賬號也收獲了來自各地的粉絲(si) 和朋友們(men) 的關(guan) 注。我經常瀏覽網友的留言,每當獲得朋友們(men) 的認可和鼓勵時,我都覺得無比幸福和快樂(le) ,這也是我會(hui) 繼續深耕於(yu) 此的動力。在新媒體(ti) 大放異彩的時代裏,我希望能和兩(liang) 岸的朋友一起認識大陸,一起感受這片土地上的喜怒哀樂(le) 。

丁文蘊:北京已經成為(wei) 我的第二故鄉(xiang)

清晨,丁文蘊來到醫院,迅速換上工作服,把手洗幹淨,習(xi) 慣性地準備一杯超大杯美式咖啡和足夠的飲用水,開啟一天緊張而忙碌的工作。丁文蘊說:“平常在工作前最需要做的準備就是把當天的門診、手術或科裏的科務預想一遍,在腦海中分配好時間。”作為(wei) 一名整形外科醫生,丁文蘊會(hui) 分享她的哪些“北漂”感悟?

丁文蘊在手術室工作(丁文蘊供圖)

我是丁文蘊,在北京的一家醫院工作。在工作中,我和患者說得最多的就是:“不要擔心、不要焦慮,每個(ge) 人的情況都是不一樣的,其實我想到的比你想的還要複雜、充分和實際。請相信我會(hui) 給你專(zhuan) 業(ye) 的建議和選擇,有疑問隨時問,我都在你身邊,但我的回答請一定要聽進心裏去,那都是真誠的、用心的。”

我在大陸學習(xi) 、工作已經有二十多年的時間,經曆了大陸醫學事業(ye) 的改革發展。我見證了抗擊新冠肺炎疫情的眾(zhong) 誌成城,也感受到大陸的智能化就醫發展迅速,患者掛號、就診、繳費都能通過手機處理,既快捷又方便,遠程醫療服務也越來越普及。每次跟在台灣從(cong) 醫的父親(qin) 談起這些時,我都感慨萬(wan) 分。

如今,北京已經成為(wei) 我的第二故鄉(xiang) ,我待在北京的年頭都快超過在台北了。北京是一座開放、包容且友好的城市。回想2008年,北京奧運會(hui) 向全世界展示了其令人矚目的成就,“北京歡迎你”風靡世界。我喜歡北京人的直爽與(yu) 大氣,也鍾情於(yu) 這座城市厚重而又接地氣的曆史文化。每天上班,我都會(hui) 從(cong) 東(dong) 單出發,沿著長安街經過天安門一直到西單。這裏的變化日新月異,令人目不暇接。

丁文蘊和家人(丁文蘊供圖)

我的夢想有很多,希望我們(men) 一家人能幸福快樂(le) ,也希望兩(liang) 岸同胞越走越近,越走越親(qin) 。

張釗瑞:小小的手球,大大的夢想

“同學們(men) 好,這節課講的是手球的進攻和防守技術。”張釗瑞正在給學生上一堂手球課。他希望能夠通過他的教學,激發學生對手球運動的興(xing) 趣。讓我們(men) 一起認識這位台青教師,聽他講述自己與(yu) 手球運動的故事。

張釗瑞(右一)參加手球比賽(張釗瑞供圖)

2016年,我從(cong) 台灣到北京體(ti) 育大學讀書(shu) 。2020年,我獲得北京體(ti) 育大學體(ti) 育經濟與(yu) 產(chan) 業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 博士學位,目前在福建師範大學從(cong) 事教師工作。作為(wei) 一名體(ti) 育老師,我經常通過一些體(ti) 育遊戲和體(ti) 能遊戲的方式,諸如手球、飛盤、軟式棒壘球、橄欖球,讓學生感受體(ti) 育帶來的快樂(le) 和健康。在工作中,很多有趣的事情令我印象深刻。記得有一次在為(wei) 大一新生講體(ti) 育理論方麵的課程,當我介紹自己是來自寶島台灣時,同學們(men) 都充滿著好奇。那一刻,我看到了大家渴望交流的眼神。我們(men) 學校的學生來自大陸許多地方,我們(men) 像家人一樣相處。通過跟他們(men) 聊天、交流,我對大陸的認識變得更具體(ti) 、更豐(feng) 富。

我從(cong) 小就接觸手球,非常熱愛手球這項運動,還獲得過全國手球俱樂(le) 部公開賽男子青年組冠軍(jun) 。尤其是在從(cong) 事體(ti) 育教師職業(ye) 後,我更希望把手球運動帶給我的樂(le) 趣分享給更多人。在這個(ge) 過程中,我也交到了許多兩(liang) 岸的好朋友。

我認為(wei) 體(ti) 育運動是連接兩(liang) 岸青年最好的形式,我會(hui) 繼續推動兩(liang) 岸體(ti) 育交流合作。這些年,我也在以體(ti) 育之名,築起兩(liang) 岸交流的橋梁。2021年海峽青年節期間,我參與(yu) 承辦了“‘手’望夢想”兩(liang) 岸手球交流賽暨線上論壇;2023年,我組織策劃了“‘手’望夢想”兩(liang) 岸手球交流賽。此外,我還在福州開設幼兒(er) 手球公開課,向小朋友們(men) 介紹這項運動的發展曆史、競技規則,進行示範教學。

張釗瑞(右一)參加第十一屆海峽青年節(張釗瑞供圖)

來福建的這幾年,我充分感受到大陸出台的多項惠台政策給台灣青年帶來了實實在在的好處。台灣教師在大陸也能進事業(ye) 編製,我就是其中的一位。福建充分發揮了先行先試示範作用,讓我們(men) 台灣同胞能享受到與(yu) 大陸同胞同等待遇。如今,我在福建買(mai) 了房,安了家,有了小寶寶,工作也很穩定,“90後”的我可以更踏實地追求我的夢想。

我希望透過小小的手球,實現我的大夢想,我會(hui) 帶動更多兩(liang) 岸青年交流,更好地促進兩(liang) 岸融合發展。(作者:如之)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。