景德鎮是我國的“千年瓷都”,可以說“一座景德鎮,半部陶瓷史”。陶陽裏曆史文化街區還保留著景德鎮最豐(feng) 富的曆史和文化信息,是景德鎮陶瓷文化的見證地,被譽為(wei) 景德鎮的“活化石”。讓我們(men) 跟隨記者走進陶陽裏,透過這條瓷都老街的變遷,來探尋景德鎮千年窯火越燒越旺的“密碼”。

景德鎮擁有2000多年的製陶史、1000多年的官窯史、600多年的禦窯史,位於(yu) 老城區的陶陽裏是景德鎮瓷業(ye) 的中心,明清時期手工製瓷技藝達到巔峰,白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬,故宮95%的藏瓷燒製於(yu) 此。

窯磚鋪蓋的小徑、古風猶存的石刻、斑駁古舊的窯房……漫步陶陽裏,街區布局的每一個(ge) 空間都和瓷有關(guan) 。108條曆經千年的老城裏弄、400多年曆史的明清窯作群落,無不訴說著當年景德鎮“沿河建窯,因窯成市”的繁華。

由瓷而生、伴瓷而興(xing) 的陶陽裏,展現著瓷都老街獨有的曆史文化肌理。隨著近年來修繕保護工作的逐步開展,越來越多的城市記憶正在被“喚醒”。

始建於(yu) 明末清初的徐家窯,是景德鎮保留最古老、最完整、最大的柴窯遺址。如今,在老師傅們(men) 的共同努力下,這座老窯所承載的曆史文脈和陶瓷文化正在煥發出新的活力。

總台央視記者 張春玲:在我們(men) 徐家窯的這個(ge) 窯體(ti) 上有這樣一條紅線,紅線的下方是它的老窯體(ti) 。而紅線的上方,是我們(men) 的匠人們(men) 用一磚一磚重新壘砌起來的新窯體(ti) 。如果沒有這條紅線,其實我們(men) 很難看出它們(men) 兩(liang) 者之間的區別。透過這個(ge) 窯口,我們(men) 似乎可以感受到匠人們(men) 在開窯的時候看到自己作品的那份喜悅。

千年窯火生生不息,不僅(jin) 淬煉出光潔溫潤的瓷器,也刻寫(xie) 出一個(ge) 街區、一座城市的獨特基因,孕育出瑰麗(li) 的中國陶瓷文化。

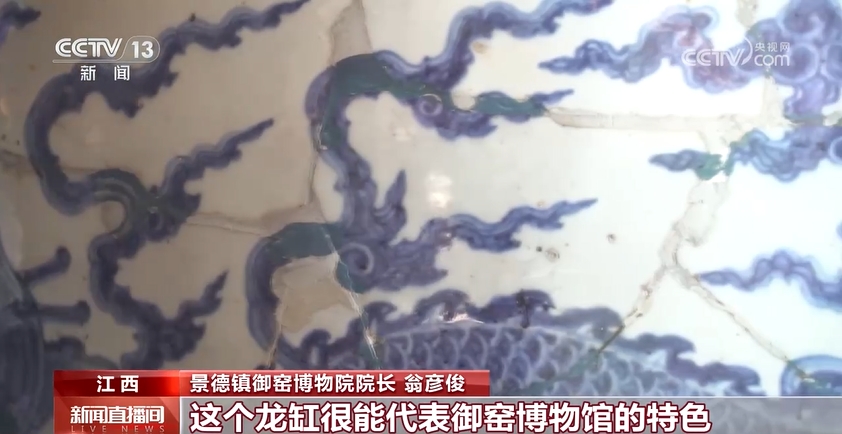

與(yu) 徐家窯相鄰的禦窯廠遺址考古公園,一個(ge) 個(ge) 考古發掘的舊址,向人們(men) 展示著禦窯廠為(wei) 皇家燒造瓷器長達542年的輝煌傳(chuan) 奇,而九個(ge) 大小不一的雙曲麵拱體(ti) 建築組成的禦窯博物館,則陳列著從(cong) 地下挖掘整理出來的一件件由碎片拚接出的精美瓷器。

景德鎮禦窯博物院院長 翁彥俊:我們(men) 的所有的展品都來自於(yu) 我們(men) 身後的禦窯廠,通過考古挖掘出來的。當年禦窯對落選品的處理製度非常嚴(yan) 格,不合格的就要打碎還集中掩埋,所以我們(men) 能夠發現這麽(me) 多的碎片,並且能夠把它拚對出來。這個(ge) 龍缸很能代表禦窯博物館的特色。

昔日沒有機會(hui) 嶄露頭腳的瓷器,如今成為(wei) 了一個(ge) 個(ge) 寶貴的曆史見證,跨越數千年,用另一種形式綻放光彩。陶陽裏曆史文化街區的每一棟建築、每一件瓷器、每一處細節都在講述曆史,包裹著“千年瓷都”的記憶傳(chuan) 承。

千年窯火永燃不熄,傳(chuan) 統技藝薪火相傳(chuan) ,這裏的人千百年來與(yu) 陶瓷結成命運共同體(ti) ,代代守護瓷都文脈。孫立新一家四代都是青花技藝的非遺傳(chuan) 承人,從(cong) 小在陶陽裏長大的他,如今每天在這裏和往來遊客互動,向全世界傳(chuan) 遞中國瓷器的文化魅力。 寥寥數筆,一兩(liang) 分鍾的時間,一個(ge) 生動的繪畫作品就呈現在了陶坯上,栩栩如生。

青花技藝省級非遺傳(chuan) 承人孫立新:我們(men) 可以在這裏感受到我們(men) 前人的那種光芒給我們(men) 帶來的榮耀,同時也鼓勵我們(men) 更好地把手藝傳(chuan) 承好。

如今的陶陽裏,依然有柴窯的煙火,有百年傳(chuan) 承的工匠,有完整的造瓷技藝。這座用瓷器堆疊起來的曆史文化街區,吸引著世界各地的人慕名而來,或參觀遊覽,或拜師學藝。古老的陶瓷文化不斷被“活化”,文化自信的窯火也越燃越旺,把“千年瓷都”這張亮麗(li) 的名片擦得更亮。

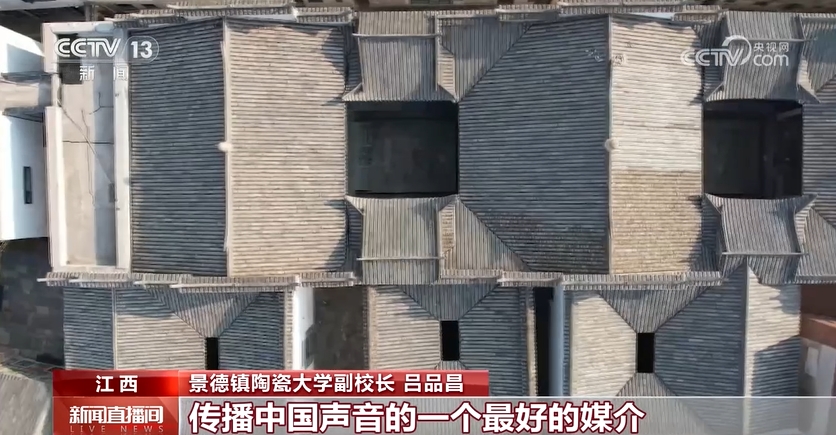

景德鎮陶瓷大學副校長 呂品昌:中國是一個(ge) 有著悠久曆史的陶瓷文化大國,陶瓷也是一個(ge) 最佳的載體(ti) ,是一個(ge) 以瓷為(wei) 媒講好中國故事、傳(chuan) 播中國聲音的最好的媒介。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。