從(cong) 國產(chan) 大型郵輪建造,到海洋工程裝備研發,年輕人的身影隨處可見。他們(men) 是傳(chuan) 承工匠精神的高技能人才,也是科技創新的有生力量。船舶與(yu) 海洋工程領域的年輕人是如何逐夢江海的?一起去看看他們(men) 的故事。

2024年初,我國第一艘國產(chan) 大型郵輪“愛達·魔都號”迎來了它的商業(ye) 首航。作為(wei) 世界上設計建造難度最高的船型之一,大型郵輪與(yu) LNG運輸船、航空母艦一起,被譽為(wei) 造船工業(ye) “皇冠上的三顆明珠”。此前,大型郵輪也是我國唯一沒有攻克的高技術、高附加值船舶產(chan) 品。

上海外高橋造船有限公司精度技術部副部長 孫建誌:“愛達·魔都號”是我們(men) 國產(chan) 首製的大型豪華郵輪,它的主體(ti) 結構基本上16層甲板都是薄板結構,整體(ti) 占比在70%以上,我們(men) 從(cong) 造船業(ye) 來講,薄板的建造的工藝,一直是在船舶行業(ye) 裏比較難以突破的一個(ge) 技術。

孫建誌所在的上海外高橋造船有限公司是“愛達·魔都號”的建造單位,由於(yu) 大型郵輪對重量控製要求極其嚴(yan) 格,因此他們(men) 采用了厚度4到8毫米的薄型鋼板代替20毫米厚的傳(chuan) 統鋼板,但這又帶來另一個(ge) 無法避免的難題——薄板的變形控製。

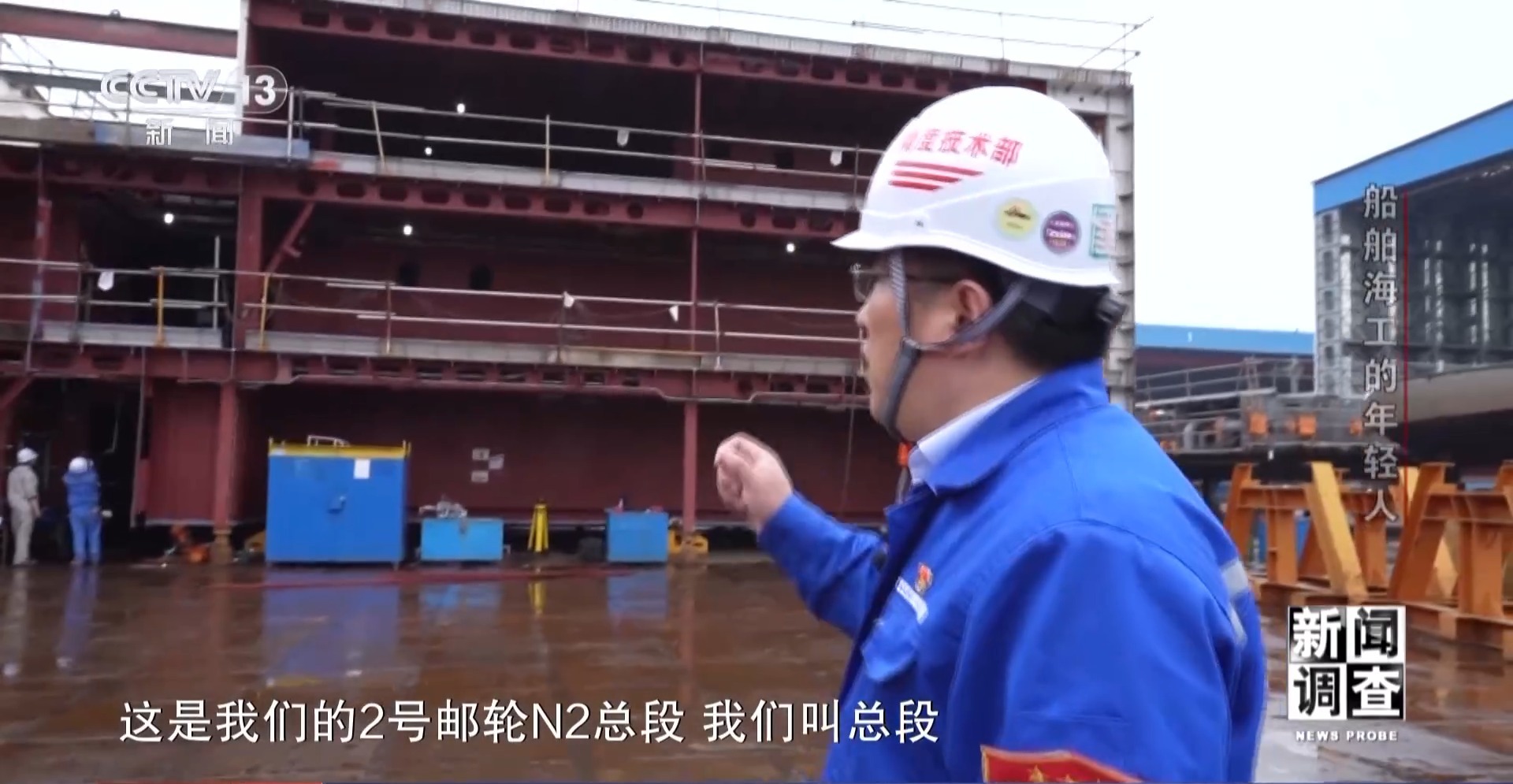

孫建誌帶記者來到了正在建設的2號國產(chan) 大型郵輪的一個(ge) 總段,在這裏,可以對薄板變形有更直觀的認識。

上海外高橋造船有限公司精度技術部副部長 孫建誌:這個(ge) 總段是典型的薄板結構,不平程度在正負15毫米之內(nei) 。所有的變形都是熱的影響,熱輸入以後就會(hui) 產(chan) 生殘餘(yu) 應力,一些不均衡導致這些變形。尤其是薄板結構更明顯,現在2號船的整體(ti) 的平整度應該相對1號船已經好很多了。

孫建誌說,國外大型郵輪製造企業(ye) 一般使用電磁矯平技術解決(jue) 這一難題。然而電磁矯平成套裝備長期以來一直被國外高價(jia) 壟斷,設備采購及維護成本極高,而且使用還受到限製。

為(wei) 解決(jue) 電磁矯平裝備與(yu) 技術的難題,船廠成立了專(zhuan) 門的矯平小組,孫建誌是小組組長,在國內(nei) 市場上沒有成熟裝備的背景下,他將目光瞄向了高校科研機構。

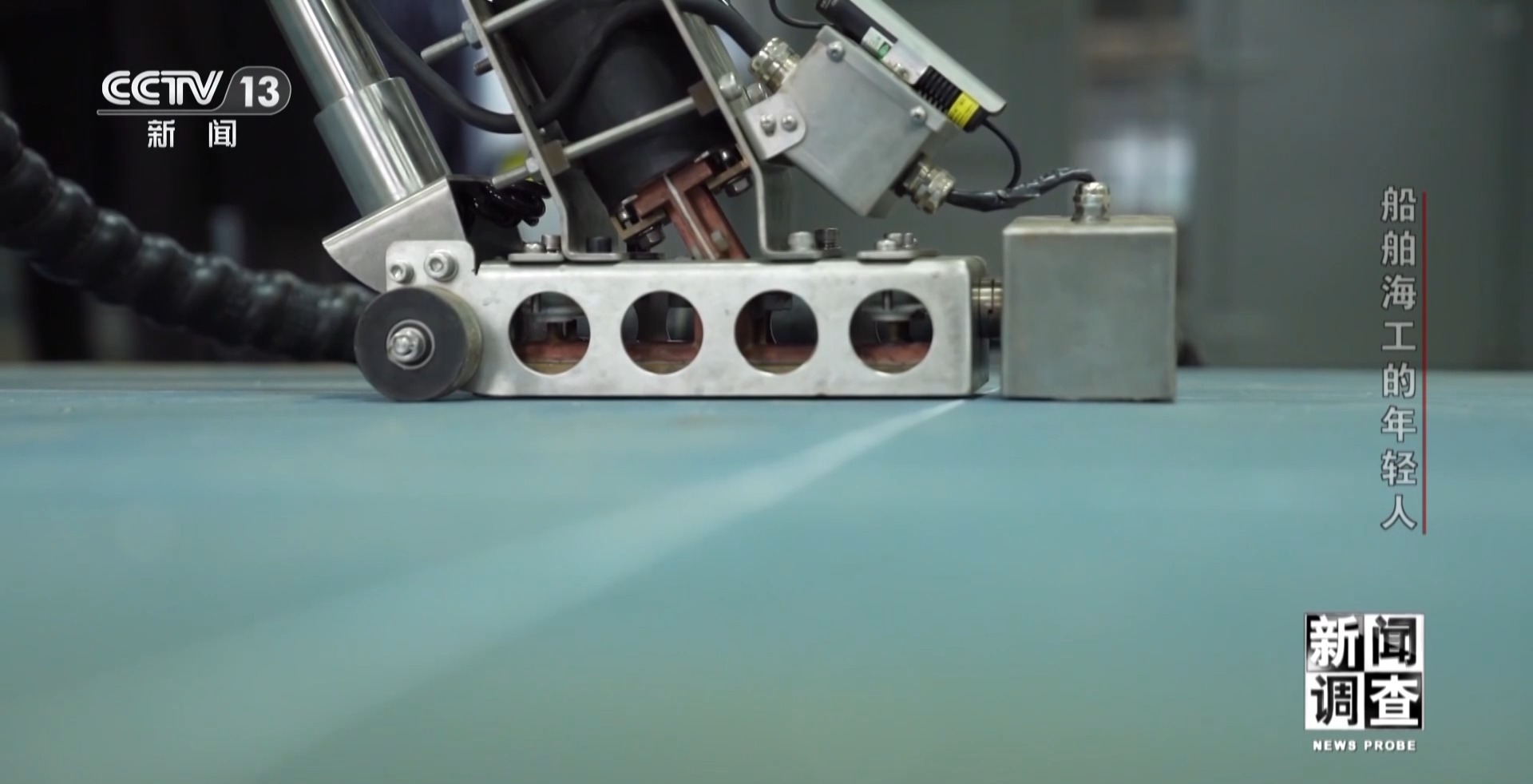

在江蘇科技大學,科研團隊正在對一種新型板材進行電磁矯平。2019年,孫建誌的團隊找到他們(men) ,提出對電磁矯平裝備和工藝進行聯合攻關(guan) 。

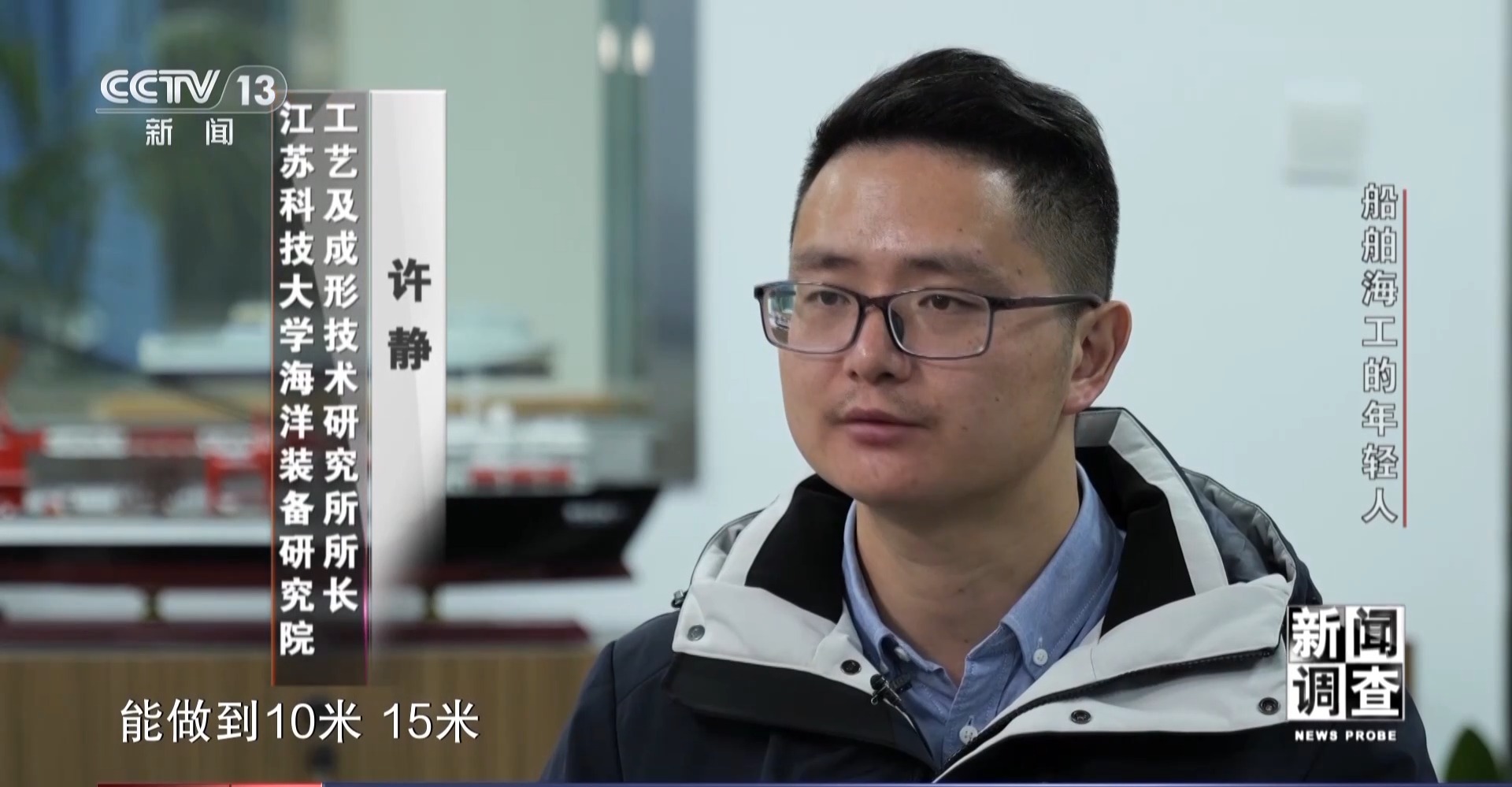

1991年出生的許靜是團隊負責人,2018年,27歲的他博士畢業(ye) 後來到江蘇科技大學,就職於(yu) 海洋裝備研究院。入職不久就能參與(yu) 這樣的項目讓他心潮澎湃,但同時也壓力倍增,因為(wei) 當時,研製出電磁矯平裝備絕非易事。

許靜說,電磁矯平的原理與(yu) 電磁爐類似,都是通過高頻電形成磁場,金屬分子在磁場中快速運動產(chan) 生熱量,進而達到加熱效果。在他看來,高頻電的長距離輸送問題,是我國電磁矯平技術此前一直無法突破的關(guan) 鍵核心點。

江蘇科技大學海洋裝備研究院工藝及成形技術研究所所長 許靜:這種高頻電在長距離的輸送過程中衰減是非常厲害的,比如以前可能有很多廠家做到10米、15米,但它做不到60米。大型的船舶一般來說都是分段建造的,每個(ge) 分段都是比較大的尺寸和結構。作業(ye) 半徑越大,就意味著整個(ge) 設備的作業(ye) 效率越高,可以覆蓋的範圍就越寬。一旦長度超過30米以上,這個(ge) 衰減幾乎是呈指數倍地往下降,等長度達到60米的時候,從(cong) 電能到最後能產(chan) 生熱能,這個(ge) 效率可能就降低到30%以下了。

年齡最小的許靜是團隊的負責人,也是青年突擊隊的隊長,在兩(liang) 年多的時間裏,他帶領團隊不斷研討論證,設備從(cong) 最初高頻電輸送距離隻有15米一步步突破,最終達到了60米。

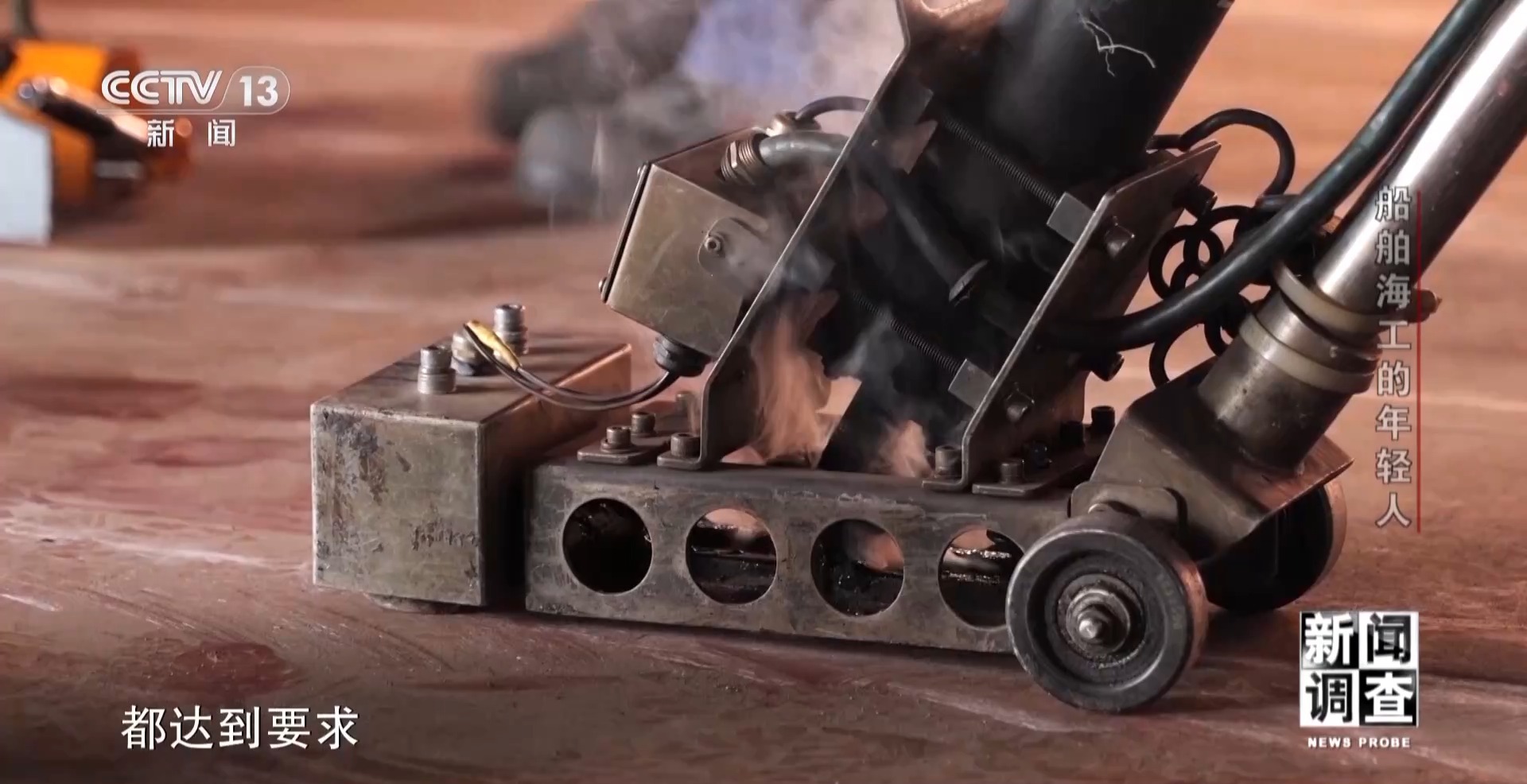

2021年,在開發出具有自主知識產(chan) 權的國產(chan) 化電磁矯平裝備後,工藝工法的探索開始在船廠開展。

上海外高橋造船有限公司精度技術部副部長 孫建誌:我們(men) 做了大量的實驗,根據不同的變形用不同的辦法,看它的矯平的效果,

電磁矯平裝備從(cong) 2021年在大型郵輪上開展使用,完成了約20萬(wan) 平方米的薄板矯平作業(ye) ,作業(ye) 效率是傳(chuan) 統水火矯平的5倍以上,矯平後的薄板理化特性、平整度都達到要求,為(wei) 首艘國產(chan) 大型郵輪的如期交付作出了重要貢獻。

許靜說,與(yu) 國外傳(chuan) 統造船強國相比,我國在造船自動化等方麵仍然存在差距,這次的經曆讓他和團隊看到了不足,也看到了追趕的希望。

在外高橋造船有限公司,孫建誌的團隊正在對2號郵輪的薄板平整度進行數據采集,按照目前的測量結果,相比於(yu) “愛達·魔都號”,2號郵輪薄板變形更小,能夠減少大概30%的矯平工作量,這樣的結果與(yu) 焊接技術的改變直接相關(guan) 。

高級工程師鄧琳帶記者來到了薄板生產(chan) 車間,它是2020年為(wei) 大型郵輪薄板生產(chan) 而專(zhuan) 門建造,並在國內(nei) 首次采用了大功率激光複合焊生產(chan) 線。

上海外高橋造船有限公司精度技術部高級工程師 鄧琳:一方麵焊接效率高了,把熱量用在刀刃上了。第二它不會(hui) 影響非焊縫區域的熱循環,激光能把溫度集中在非常細的、窄的一條線上,就不會(hui) 影響邊上的變形。

1992年出生的鄧琳是精度技術部為(wei) 數不多的女孩,2020年,她從(cong) 上海交通大學機械與(yu) 動力工程學院博士畢業(ye) ,入職外高橋造船有限公司。工作後第一項任務,就是為(wei) 這條激光複合焊生產(chan) 線進行工藝開發。

鄧琳說,在最初的一段時間裏,薄板焊接的質量始終無法達到標準。讀博期間,鄧琳在上海交大的薄板結構製造研究所研究學習(xi) ,從(cong) 科研機構到工廠車間,薄板結構一直是她的研究對象,這樣的學術背景也為(wei) 團隊破解難題、開發工藝工法提供了支持。

經過上千次焊接實驗,到2021年底,鄧琳和團隊基本掌握了激光焊接工藝開發能力,在薄板焊接技術方麵取得了突破。

將激光複合焊技術成功應用於(yu) 大型生產(chan) 流水線,這在提高焊接效率的同時,也提高了薄板焊接質量和造船精度。“愛達·魔都號”部分薄板正是應用了這項技術,而正在建造的2號大型郵輪應用比例更高。

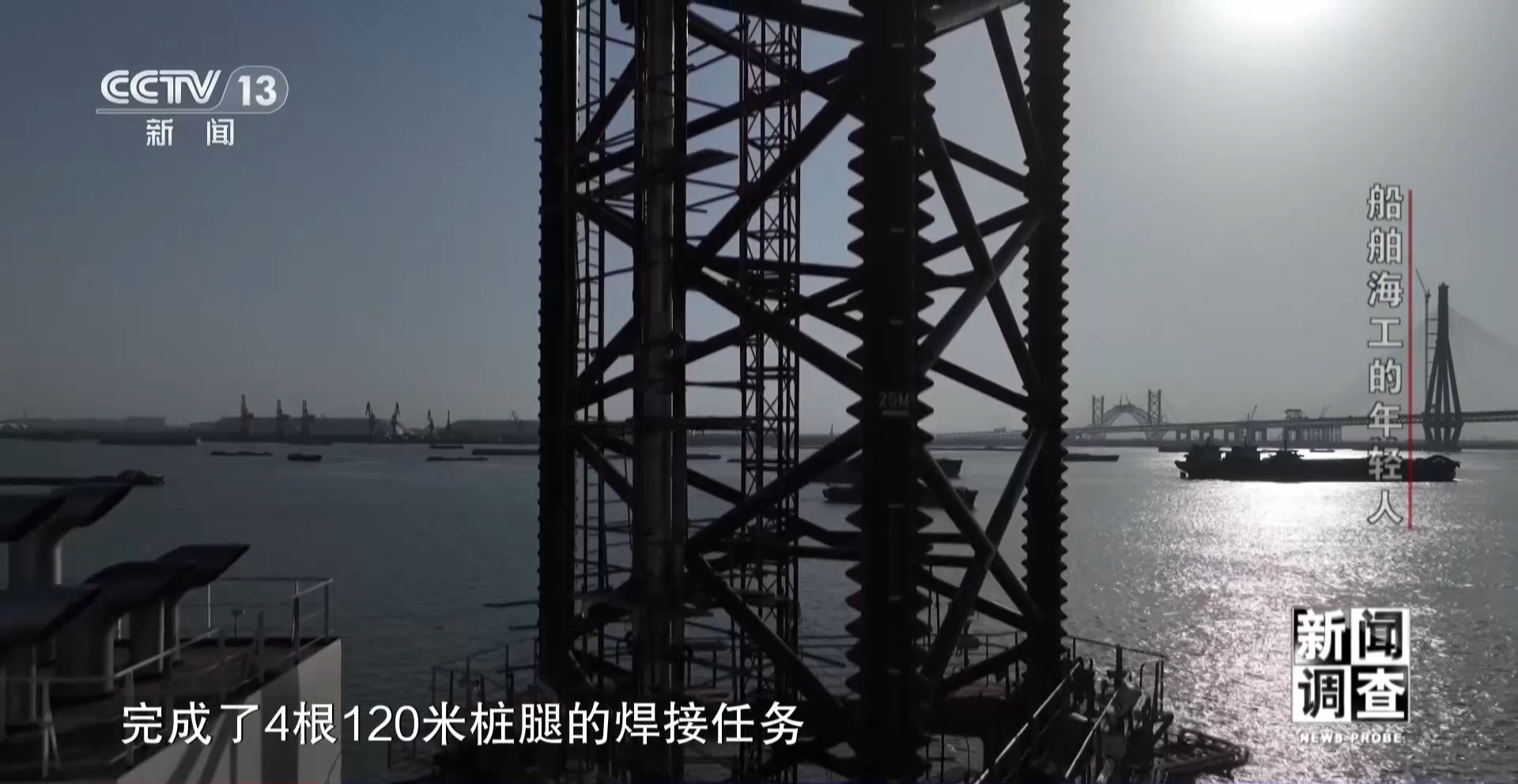

江蘇泰州的長江北岸,一座海上風電安裝平台正在建造中,隨著對清潔可再生能源需求的持續增長,海上風電場開發逐步加快,這種海工裝備類型在市場上需求旺盛。

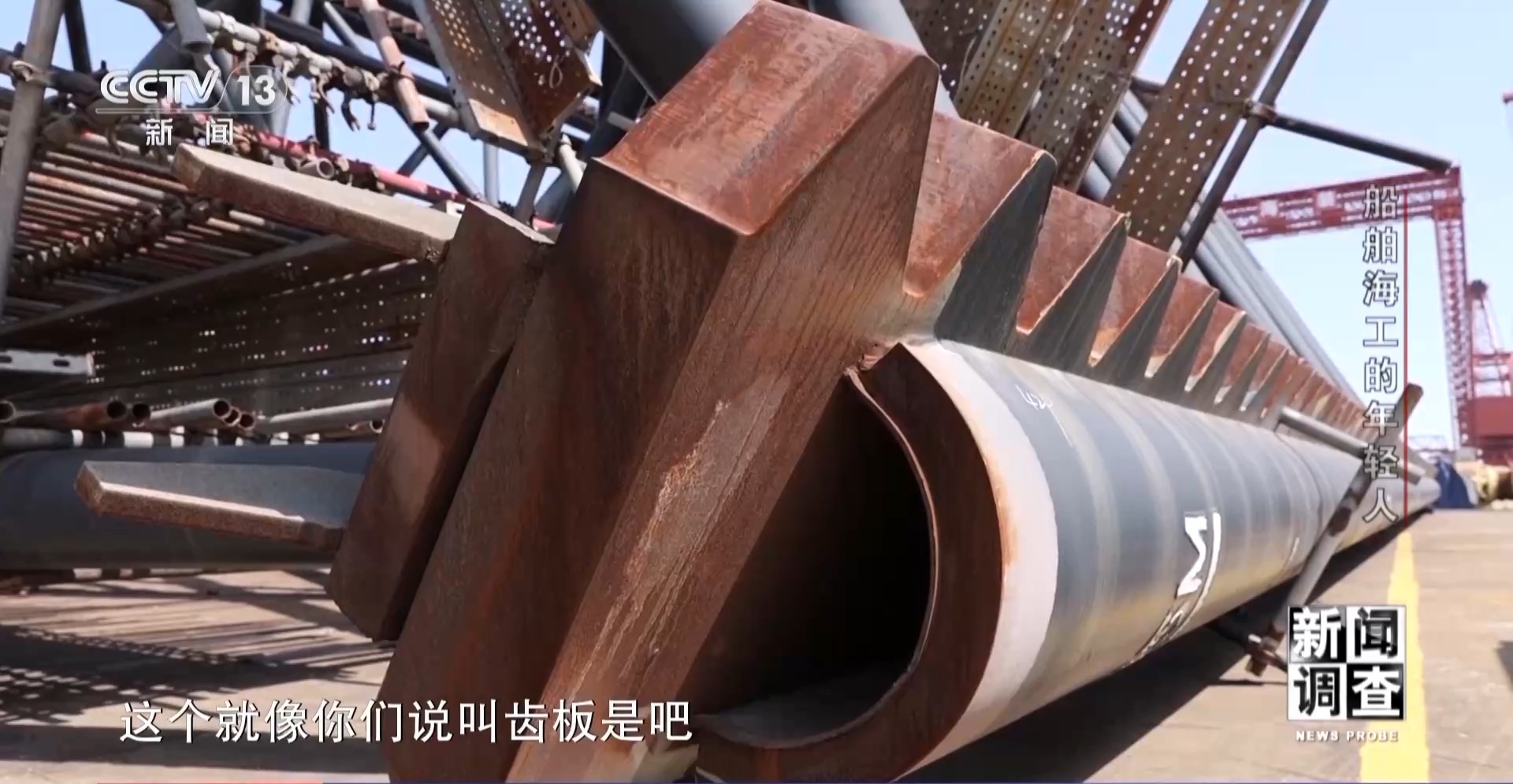

這座海上風電安裝平台額定起重量為(wei) 1600噸,可滿足最大作業(ye) 水深70米。四條樁腿和齒輪是平台順利升降的關(guan) 鍵,而這些地方也是焊接的難點。

江蘇大洋海洋裝備有限公司技能大師工作室主任 孫玉龍:這個(ge) 板子比較特殊,它是EH690鋼,硬度比較高,板厚也比較厚。想把它焊合格是很難的,兩(liang) 個(ge) 人要焊一天。焊不好它會(hui) 產(chan) 生內(nei) 部缺陷,比如說氣孔、裂紋等一係列的缺陷在裏麵。

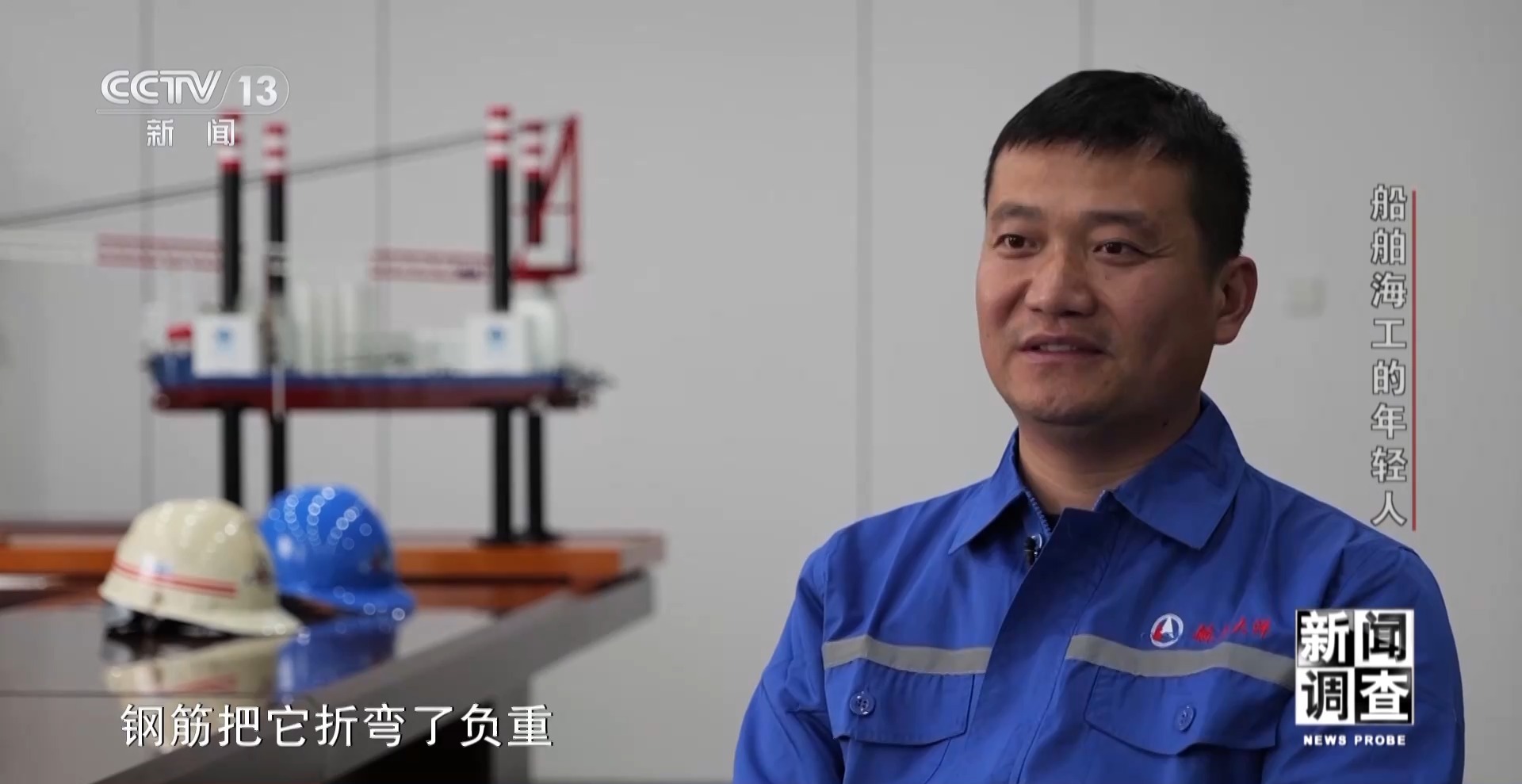

孫玉龍是大洋海洋裝備有限公司的高級技師,1989年出生的他掌握多種焊接技術。2023年,他接到了海上風電安裝平台的焊接任務,擺在他麵前的是特殊板材、特殊板厚、特殊節點的焊接難題。

憑借專(zhuan) 業(ye) 知識和豐(feng) 富的經驗,孫玉龍用一個(ge) 月左右的時間攻克了技術難題,一次性通過了32項焊接工藝評定。在給工人培訓後,2023年6月,焊接工作正式開始。

孫玉龍說,他們(men) 最後用6個(ge) 月的時間,完成了4根120米樁腿的焊接任務,焊接質量和精度都達到了設計要求。

過去十幾年間,孫玉龍從(cong) 沒有離開過船舶焊接。由於(yu) 家庭貧困,初中畢業(ye) 後他就從(cong) 老家來到江蘇泰州的船廠,學習(xi) 焊接技術。經過在船廠的不斷學習(xi) 鑽研,孫玉龍逐漸掌握了手弧焊、氣保焊、氬弧焊等多種焊接技術,他還開發了多種特殊節點的焊接工藝。

孫玉龍說,船舶和海工裝備出現越來越多結構複雜、空間狹小的情況,針對視野受限的位置,單手單向焊接或盲焊無法保證焊接質量,2017年孫玉龍開始探索左右手鏡麵焊接技術。

江蘇大洋海洋裝備有限公司技能大師工作室主任 孫玉龍:那時候,我們(men) 焊的時候手上麵都綁了鋼筋,把它折彎了負重,綁在手腕上麵舉(ju) 著。

孫玉龍說,這個(ge) 過程持續了大約一年的時間,但是想要對著鏡子完成高質量的焊接則付出了更多的心血。

2023年,孫玉龍的“左右手鏡麵焊接”入選江蘇省年度十大絕技絕活,也在海上風電安裝平台等項目中多次得到應用,降低了施工難度,提高了焊接工作效率。

2022年,孫玉龍技能大師工作室成立,他以師帶徒和培訓的方式提升焊工的技能水平。不過孫玉龍說,現在願意做焊工的年輕人越來越少,他帶的徒弟年齡都比他大。

江蘇省泰州市工信局高端裝備及高技術船舶處處長 王陶:船舶行業(ye) 工人比較難招,一線工人老齡化趨勢特別嚴(yan) 重。現在船舶行業(ye) 的青年工人基本上現在都在管理層,真正麵向一線的工人確實是很少。

江蘇南通的啟東(dong) 海工船舶工業(ye) 園,地處長江入海口北岸,在這裏,目前世界上最大噸位、最大儲(chu) 油能力的海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台正在建設中。這種在行業(ye) 內(nei) 被稱為(wei) FPSO的大型裝置,是一座海上油氣加工廠。

孫博文是啟東(dong) 中遠海運海洋工程有限公司科技創新室的負責人,他帶記者登上了一個(ge) 正在地麵建設還未吊裝到平台上的模塊。

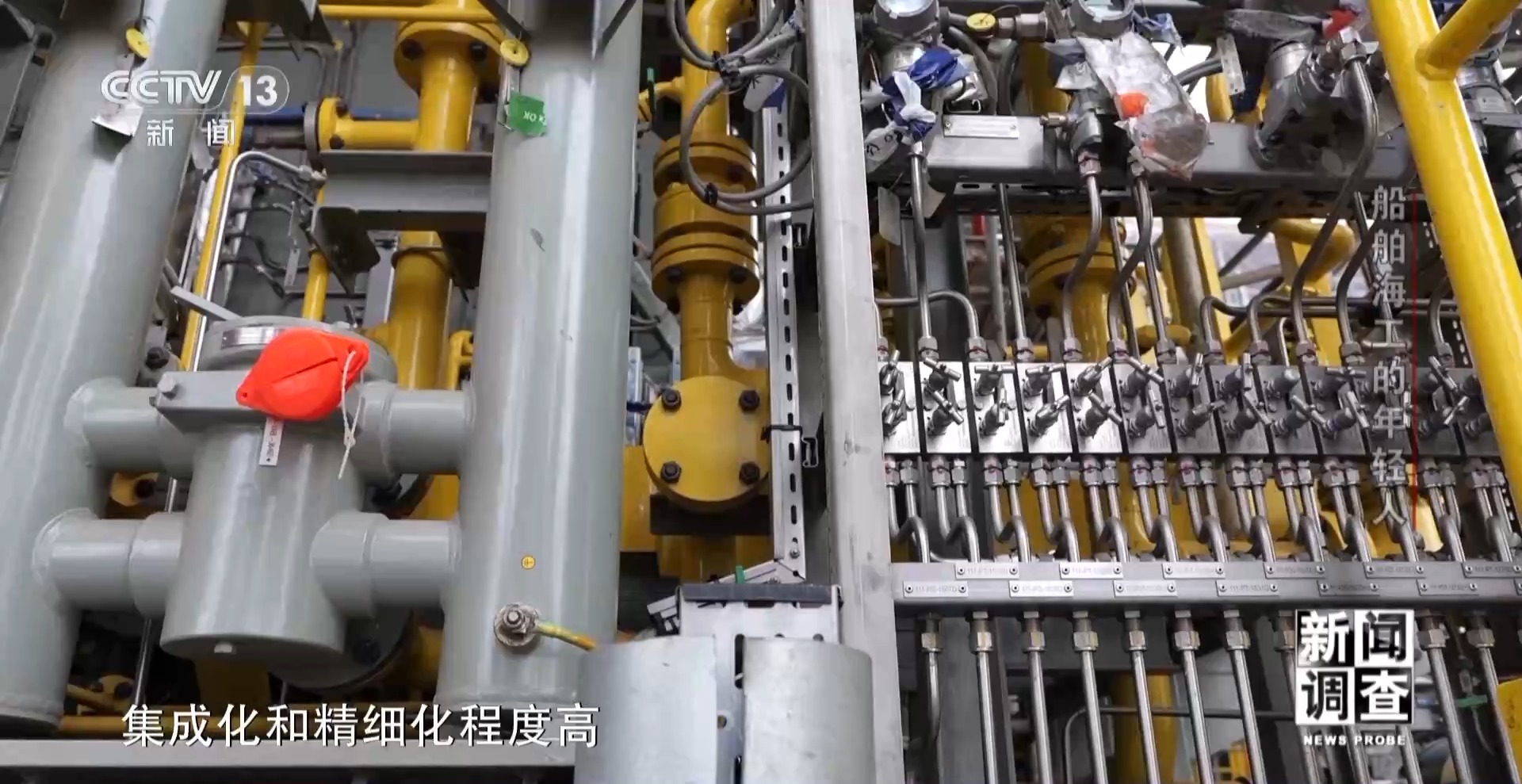

啟東(dong) 中遠海運海洋工程有限公司高級工程師 孫博文:這個(ge) 模塊是液化石油氣的壓縮和蒸汽回收壓縮的一個(ge) 模塊,這一個(ge) 模塊就相當於(yu) 陸地上的一個(ge) 壓縮車間。

作為(wei) 開發海洋石油的關(guan) 鍵設備,海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台體(ti) 現了一個(ge) 國家的海洋工程綜合實力。

孫博文說,他所在的這家企業(ye) 十幾年前是以船舶修理為(wei) 主業(ye) ,2007年,在航運和修船市場異常火爆時,企業(ye) 卻作出了向海洋工程裝備轉型的決(jue) 定,當時就讀於(yu) 武漢理工大學船舶海洋專(zhuan) 業(ye) 的孫博文,選擇了這裏。

2010年前後,我國海洋工程裝備產(chan) 業(ye) 在政策引導和市場機遇中進入快速發展期,伴隨著企業(ye) 訂單的增加,孫博文也迅速成長。2013年,他們(men) 研製浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台,也就是後來的“希望六號”,這是中國海洋裝備製造企業(ye) 從(cong) 國外獲得的第一個(ge) FPSO總包項目。

“希望六號”打破傳(chuan) 統設計理念的圓筒形狀,也給當時負責工藝工法的孫博文帶來了巨大挑戰。

“希望六號”前後經曆了4年的建造時間,最終成功完成,多項技術創新填補了國內(nei) 空白,被認為(wei) 是我國海工裝備從(cong) 中端產(chan) 品轉向高端產(chan) 品設計建造的標誌。但在此期間,隨著國際油價(jia) 的斷崖式下跌,2015年前後,海工裝備產(chan) 業(ye) 已由熱轉冷。

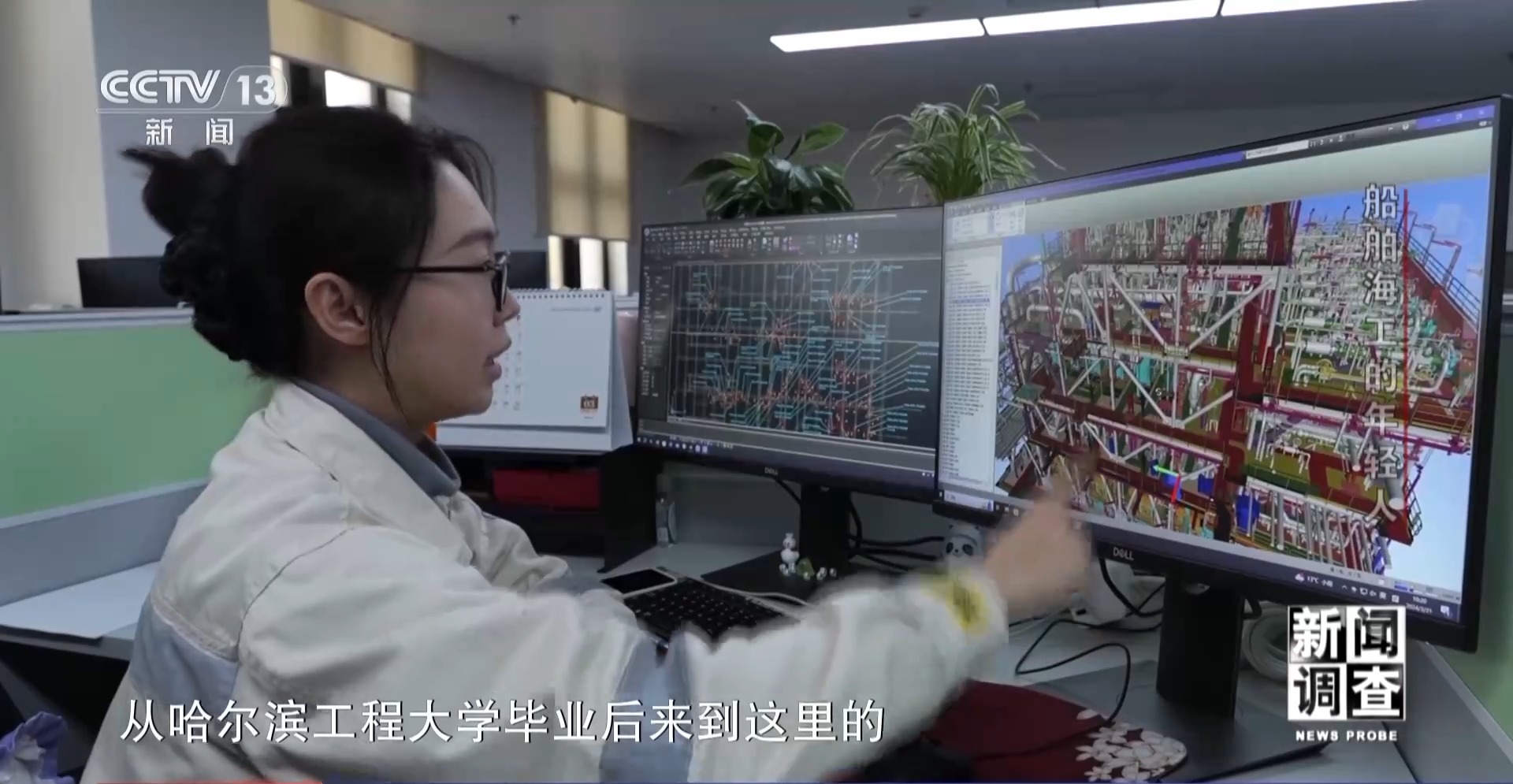

電儀(yi) 工程師於(yu) 彤就是2019年從(cong) 哈爾濱工程大學畢業(ye) 後來到這裏的。剛入職不久的於(yu) 彤開始接觸海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台,模塊中電氣和儀(yi) 表係統如何設計是她的工作內(nei) 容。到了2022年,這艘大噸位的海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台4個(ge) 模塊的電力儀(yi) 表係統設計工作交給了於(yu) 彤。

海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台集成化和精細化程度高,模塊內(nei) 部結構複雜,管線密布,在狹小的空間裏設計電力儀(yi) 表係統,於(yu) 彤形容她的工作像“見縫插針”。

於(yu) 彤說,2023年6月到9月是模塊電力儀(yi) 表係統設計的高峰時段,第一次負責這方麵工作的她,經曆了工作以來最忙碌和最具挑戰的一段時光。

隨著越來越多的模塊被吊裝到船體(ti) ,海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台的電力調試工作正在進行,於(yu) 彤也要到現場解決(jue) 這一過程中出現的電力和儀(yi) 表問題。

2018年,在一線科研技術崗位工作了11年後,孫博文調入科技管理崗位,目前是企業(ye) 的科技創新室主任。

畢宇毅今年25歲,2021來到船廠工作,他是船廠的安監消防員。在船廠工作的兩(liang) 年多時間裏,最讓他記憶深刻的是自己參與(yu) 的第一艘海上浮式生產(chan) 儲(chu) 卸油平台離開的時刻。

啟東(dong) 中遠海運海洋工程有限公司安監消防員 畢宇毅:那個(ge) 船非常漂亮,也是我進入這個(ge) 行業(ye) 第一個(ge) 學習(xi) 的項目,在一個(ge) 300多米的船上,每天能走兩(liang) 萬(wan) 步。等到項目交付的那一刻,等這個(ge) 船嶄新擺在碼頭的時候,大家都感覺非常自豪。那一刻你也不知道看的是什麽(me) ,可能看的就是過去兩(liang) 年半的青春奉獻在了這個(ge) 大國重器上麵。

編導丨馮(feng) 健 湯濤攝像丨高帥 吳經偉(wei)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。