2023年6月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記出席文化傳(chuan) 承發展座談會(hui) 並發表重要講話,提出了中華文明的五個(ge) 突出特性——連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。欲流之遠者,必浚其泉源。中華民族的文化自信是建立在5000多年文明傳(chuan) 承的基礎之上,而考古工作則是構建和展示中華民族曆史、中華文明瑰寶的重要工作。過去一年,我們(men) 取得的考古成果對於(yu) 我們(men) 理解和認識中華文明的突出特性有哪些幫助呢?

中國曆史研究院舉(ju) 辦的一場特展——中國八千年龍文化精品文物展,來自中國考古博物館和22家文博單位的龍主題的文物吸引了不少文博愛好者。展覽以龍為(wei) 主線,展出了紅山、淩家灘、良渚、三星堆等30餘(yu) 個(ge) 重要遺址發掘出土的112件龍主題文物,構建起中國八千年龍文化的曆史。

每一件精美珍貴、讓人驚歎的文物背後,都包含著豐(feng) 富的曆史信息,蘊藏著中華文明發展的密碼。

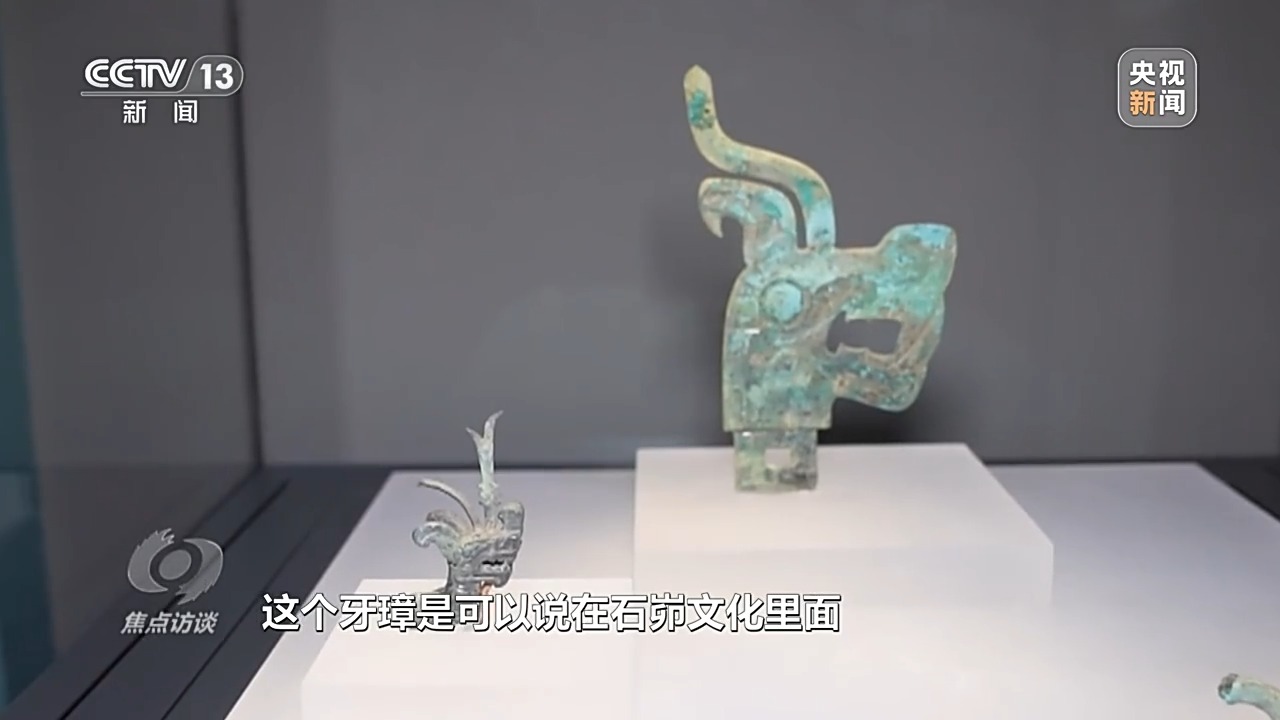

中國曆史研究院副院長 劉國祥:三星堆的一件小龍,龍頂部有一件牙璋,牙璋在石峁文化、二裏頭文化都是一種禮儀(yi) 用器,非常發達。在三星堆文化裏麵發現,既體(ti) 現了傳(chuan) 承性,又體(ti) 現了創新性。

習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出,中華文明具有突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。在八千年龍文化裏就能真切地看到中華文明的這些特性。

中國曆史研究院副院長 劉國祥:展覽之中,我們(men) 發現了一件匈奴的王冠,上麵是一隻鳥,下麵一圈有虎、馬、龍,而且龍是草原龍的形象,草原遊牧民族吸收了龍文化的影響。

中華文明的起源是多元一體(ti) 的,中國龍的形象和精神內(nei) 核,始終在中華民族文化中傳(chuan) 承延續,當把這些龍文物同時放在一起,我們(men) 就能夠清晰地看出相互影響的痕跡。

中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉(wei) 大文明。我國考古發現的重大成就實證了中華民族百萬(wan) 年的人類史、一萬(wan) 年的文化史、五千多年的文明史。實證探究中華文明的本源和特點,也為(wei) 世界文明起源研究作出了原創性貢獻。

中國社會(hui) 科學院考古研究所所長 陳星燦:我們(men) 的目的是通過科學的手段,把古代曆史做得更清楚一點,把我們(men) 走過的路弄得更清楚一點,哪些貢獻對民族的產(chan) 生、發展、興(xing) 盛起過重要作用的。

中國曆史研究院副院長 劉國祥:一方麵我們(men) 用豐(feng) 富的考古材料可以證實中華民族的五大突出特性,另外我們(men) 不斷有新的考古發現豐(feng) 富我們(men) 的認識。所以我們(men) 要做好解讀工作,利用考古成果闡釋中華文明的五大突出特性。

5月24日,中國科學院地質與(yu) 地球物理研究所、浙江省文物考古研究所等機構在國際權威學術期刊《科學》上在線發表了一篇論文,揭示了水稻從(cong) 野生到馴化長達10萬(wan) 年的連續演化史。這項研究進一步確認了我國是世界水稻的起源地。

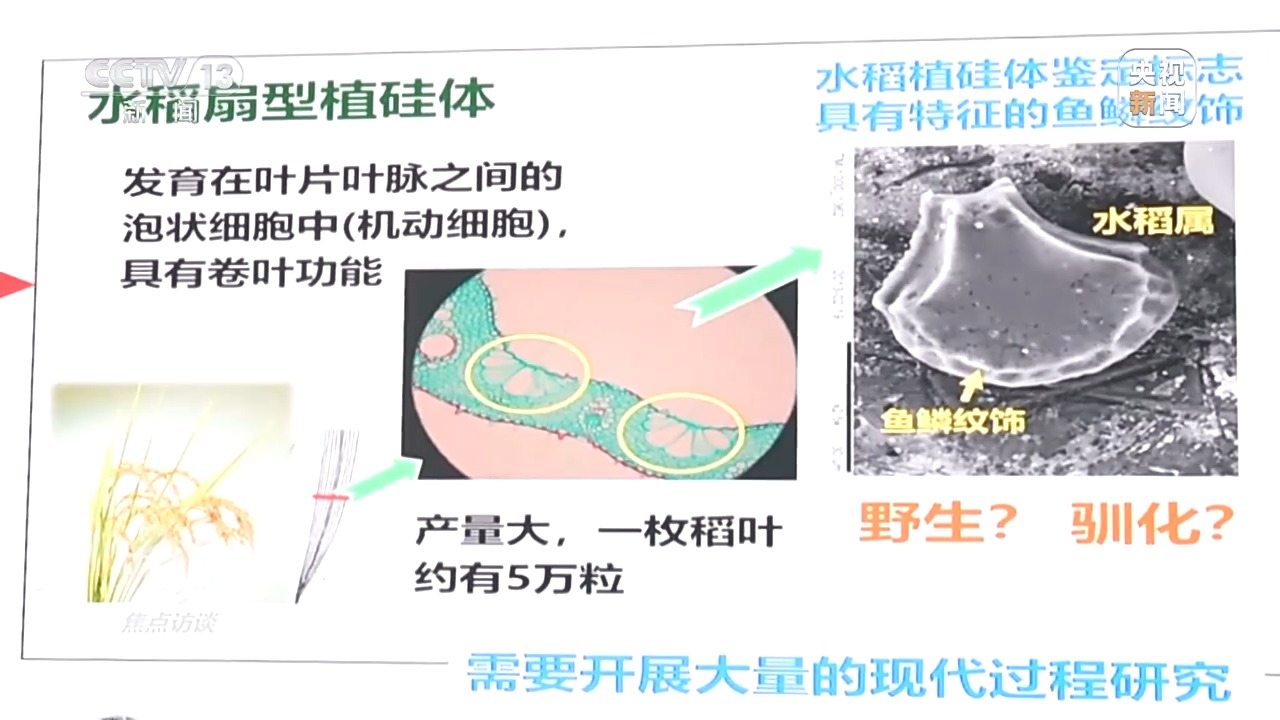

據了解,研究人員建立了有效區別野生水稻和馴化水稻的科學標準。水稻是高矽植物,從(cong) 土壤吸收了大量的矽元素,植物學上把這種矽化的細胞稱為(wei) 植矽體(ti) 。鑒別馴化稻和野生稻的一個(ge) 研究方法就是從(cong) 植矽體(ti) 入手。

浙江省文物考古研究所研究員、上山文化主要發現者 蔣樂(le) 平:水稻變成化石一樣的東(dong) 西,所以不會(hui) 腐爛,在久遠的年代裏麵,它的形狀都保存下來了。比如扇形植矽體(ti) 是稻葉上的植矽體(ti) ,它上麵有一片片像魚鱗一樣的分布,魚鱗的數量可以作為(wei) 判斷野生稻和栽培稻的主要依據,一般栽培稻的數量超過了9,野生稻少於(yu) 9。

研究還發現,浙江上山的先民把稻殼、稻葉摻和到陶土中,不僅(jin) 可以減輕陶器的重量,還可以增加陶土的黏結性,防止在燒製過程中開裂。這就形成了從(cong) 水稻栽培、收割、加工脫殼等一係列的完整證據鏈,它不僅(jin) 是古人智慧的體(ti) 現,也充分說明上山文化在世界農(nong) 業(ye) 起源中的重要地位。

浙江省文物考古研究所研究員、上山文化主要發現者 蔣樂(le) 平:一萬(wan) 年是中華文明的奠基階段,上山文化發現的稻作、定居、彩陶等方麵的完整證據鏈,已經成為(wei) 萬(wan) 年中國的重要符號。

中國社會(hui) 科學院考古研究所所長 陳星燦:水稻的馴化、栽培,像北方地區的粟、黍的栽培馴化,北方地區粟、黍向中亞(ya) ,向歐洲擴散,這都是我們(men) 文化創新性對世界文明的貢獻、對世界文化的貢獻。

連續性是中華文明的突出特性。中華文明曆經時間、空間、王朝、社會(hui) 性質等變化,但文明形態沒有斷裂、文明底蘊曆久彌豐(feng) 。農(nong) 業(ye) 、玉器、都城營建等文明要素均在考古學文化屬性上呈現出清晰的繼承關(guan) 係。

中華文明探源工程和考古中國是中華文明起源研究的重大項目,主要開展人類起源與(yu) 演化、農(nong) 業(ye) 起源與(yu) 擴散、文明起源與(yu) 傳(chuan) 播、國家起源與(yu) 發展等係列重大考古工作,近年來在探源揭本、以史鑒今上實現了更多的突破。

蘇羊遺址位於(yu) 河南宜陽縣,是仰韶—龍山時期的文化遺存,距今約5000年左右。自2021年開始,考古部門連續三年對蘇羊遺址進行了考古調查和發掘。

河洛地區是中華文明起源的核心區域。蘇羊遺址是洛陽盆地首次發現的古國時代大型中心性聚落,為(wei) 研究中華文明起源、形成和發展提供了關(guan) 鍵材料。

洛陽市考古研究院史前研究室主任、副研究館員 任廣:蘇羊遺址延續時間從(cong) 仰韶早期一直到龍山時代晚期,文化序列從(cong) 早到晚發展連續穩定,文化譜係一脈相承,是洛陽盆地史前文化的標尺性聚落,從(cong) 另一個(ge) 方麵體(ti) 現了中華文明突出的連續性。

中華文明具有突出的統一性。中華文明長期的大一統傳(chuan) 統,形成了多元一體(ti) 、團結集中的統一性。向內(nei) 凝聚的統一性追求,是文明連續的前提,也是文明連續的結果。近年來,眾(zhong) 多考古成果實證了中華民族和中華文明多元一體(ti) 、家國一體(ti) 的形成發展過程。

考古新發現,一眼越千年。一處被人為(wei) 處理成大平台的山頂,麵積約2.8萬(wan) 平方米。相當於(yu) 四個(ge) 標準足球場大小。發現時隻是不起眼的平坦“山頭”,考古人員通過開掘研究,認定這是為(wei) 秦始皇西巡準備的宗廟祭祀場所。這一發現被列入2023年度全國十大考古新發現。

曆經四年發掘,曆史的神秘麵紗正在慢慢被揭開。四角坪遺址是國內(nei) 罕見的規模宏大、格局規整的秦代大型建築群,完善了中國古代祭祀建築體(ti) 係的鏈條,是國家祭祀變革與(yu) 中國“大一統”曆史進程的物化載體(ti) ,體(ti) 現了中國古代統一國家形成初期的風格和氣魄。

甘肅省文物考古研究所副研究館員 侯紅偉(wei) :四角坪遺址是繼秦宗廟建築、祭天建築之後的又一種新的或者更高等級的祭祀建築形式,對後世、對漢代的德陽廟、王莽九廟影響非常深遠,甚至影響到日後的天壇、地壇的建築形式,可以說開啟了我們(men) 統一國家、國家祭祀的先河。

2023年,全國開展了265項主動性的考古發掘項目、基本建設的考古項目1367項,包含很多世界級重要考古發現,具有重大學術價(jia) 值和科學意義(yi) 。可以說,考古的發現和研究正在實證中華文脈的綿延繁盛、中華文明曆久彌新。

中國社會(hui) 科學院考古研究所所長 陳星燦:國家重視,社會(hui) 安定,我們(men) 考古的環境是最好的時候,做發掘做研究,包括保護,包括國家對博物館的重視,都是我們(men) 從(cong) 來沒有過的。在這樣的情況下,我們(men) 應該更好地做好考古工作。

文化積澱著民族的血脈與(yu) 精神,連接著國家的曆史和未來。隻有從(cong) 源遠流長的曆史連續性來認識中國,才能理解古代中國,理解現代中國和未來中國,推動中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展,從(cong) 而建起中華民族現代文明。

漫漫曆史長河,積澱著中華民族生生不息、長盛不衰的文化基因和精神力量。每一項考古新發現,都在不斷填補曆史鏈條上的缺環,也在豐(feng) 富我們(men) 對中華文明根脈的認知。隨著那些埋藏於(yu) 地下的古代遺存被發掘出土,塵封的曆史景象被逐漸展示,隨著曆史的軸線不斷延伸、曆史的內(nei) 涵不斷拓展,我們(men) 也將更好地認識中華民族的悠久曆史和燦爛文化,讓文化自信牢牢植根在我們(men) 的內(nei) 心深處。

編輯丨車黎 趙旭 劉湛 宋自帥 信任攝像丨潘明 張文傑 李嘉暉 陳沿青剪輯丨趙雲(yun) 龍策劃丨餘(yu) 仁山

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。