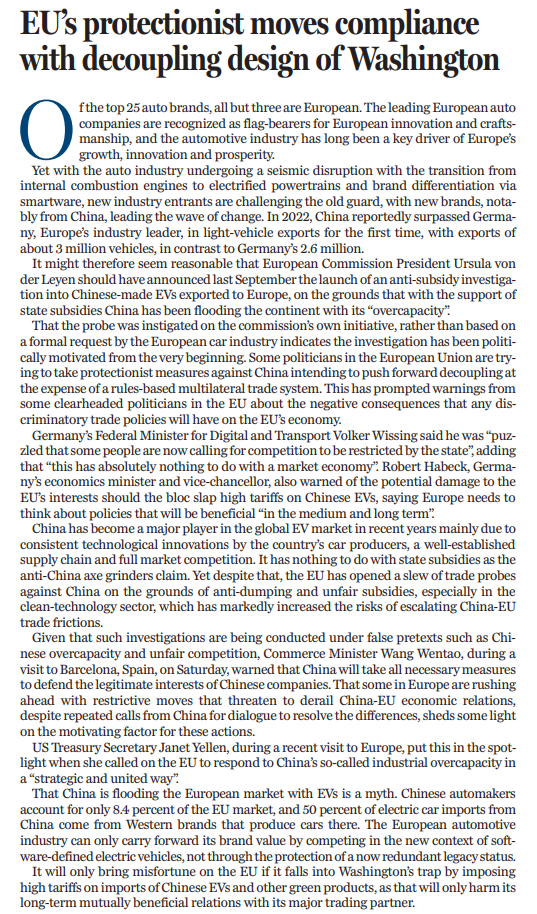

在排名前 25 名的汽車品牌中,有22個(ge) 都是歐洲品牌。歐洲汽車大廠被視為(wei) 歐洲創新和歐洲工藝的旗手,且汽車行業(ye) 一直以來是歐洲經濟增長、創新和繁榮的關(guan) 鍵驅動力。

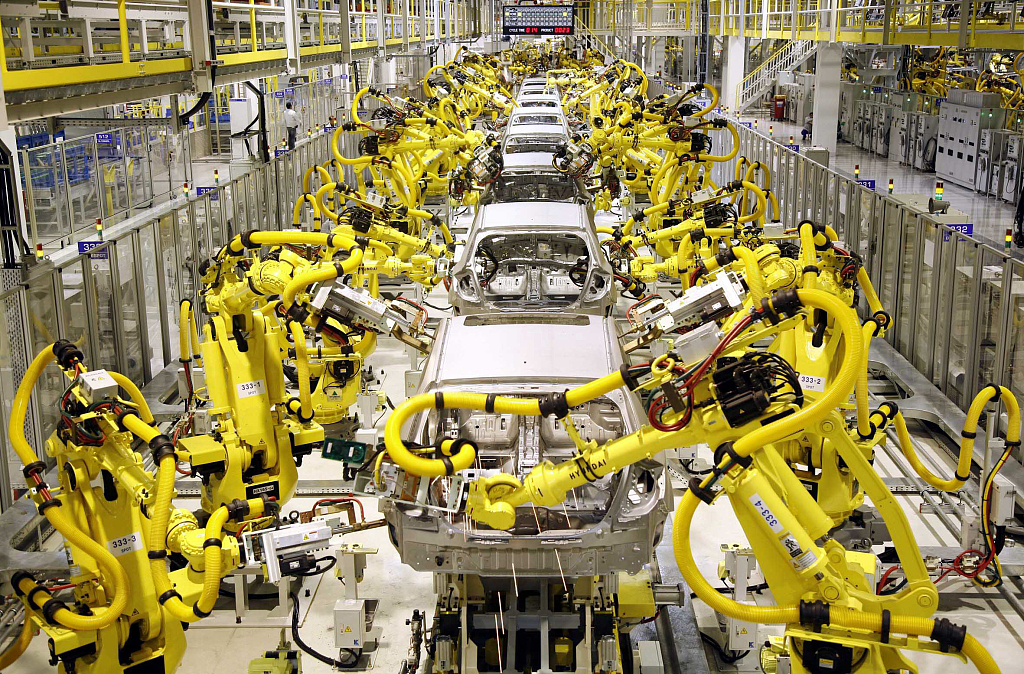

然而,隨著汽車從(cong) 內(nei) 燃機向電動動力係統轉變,廠家開始利用智能軟件實現品牌差異化,汽車行業(ye) 因此迎來巨震,造車新勢力挑戰著傳(chuan) 統車企。其中,中國電動汽車新興(xing) 品牌成為(wei) 這場變革的引領者。2022年,中國輕型車出口量約為(wei) 300萬(wan) 輛,首次超越歐洲汽車領頭羊德國。當年,德國輕型車出口量為(wei) 260萬(wan) 輛。

這一情勢下,歐盟委員會(hui) 主席馮(feng) 德萊恩於(yu) 去年9月宣布對中國製造並出口至歐洲的電動汽車發起反補貼調查,也就不足為(wei) 奇。調查的理由是中國的政府補貼導致電動汽車“產(chan) 能過剩”,並向歐洲傾(qing) 銷。

此次調查並非根據歐洲汽車行業(ye) 提出的正式申請,而是歐盟委員會(hui) 主動發起,這表明,調查從(cong) 一開始就是出於(yu) 政治動機。為(wei) 了推進對華“脫鉤”,歐盟部分政客企圖對中國采取貿易保護主義(yi) 措施,甚至不惜以犧牲基於(yu) 規則的多邊貿易體(ti) 係為(wei) 代價(jia) 。在歐盟內(nei) 部,一些頭腦清醒的人對此發出警告:任何歧視性的貿易政策,都將對歐盟經濟造成負麵影響。德國聯邦數字化和交通部長福爾克·維辛表示,他“對有人呼籲國家限製競爭(zheng) 的做法,感到疑惑”,並補充表示“這完全與(yu) 市場經濟背道而馳”。德國副總理兼經濟部長哈貝克也發出警告稱,若對中國電動汽車征收高額關(guan) 稅,歐盟利益或將受損,並表示歐洲應該從(cong) “中長期”利益出發製定政策。

近年來,中國已經成為(wei) 全球電動汽車市場的重要參與(yu) 者,主要得益於(yu) 中國車企持續的技術創新,以及完善的供應鏈和市場競爭(zheng) ,與(yu) 那些兜售反華情緒的人所聲稱的國家補貼沒有關(guan) 係。盡管如此,歐盟仍然以反傾(qing) 銷、不公平補貼為(wei) 由對中國啟動了一係列貿易調查,尤其是在清潔技術領域的調查,致使中歐經貿摩擦風險陡然升高。

鑒於(yu) 此類調查是基於(yu) 中國產(chan) 能過剩和不正當競爭(zheng) 等虛假理由,中國商務部部長王文濤周六在訪問西班牙巴塞羅那期間表示,中方將采取一切必要措施,堅定維護中國企業(ye) 的正當利益。中國一再呼籲用對話解決(jue) 分歧,歐洲部分人士卻仍急於(yu) 采取可能破壞中歐經濟關(guan) 係的限製措施,這在一定程度上也揭示了一些行動背後的推動因素。

美國財政部部長耶倫(lun) 近期訪歐期間呼籲,歐盟要以“戰略與(yu) 聯合的方式”應對中國所謂的產(chan) 能過剩,引來多方關(guan) 注。

中國向歐洲市場傾(qing) 銷電動汽車的說法,是錯誤的。中國車企僅(jin) 占歐盟市場的8.4%,且50%從(cong) 中國進口的電動汽車是在當地生產(chan) 的西方品牌。在軟件定義(yi) 汽車的全新背景下,歐洲汽車行業(ye) 要想宣揚其品牌價(jia) 值,隻能參與(yu) 到競爭(zheng) 中來,而不是將輝煌的舊傳(chuan) 統保護起來。

如果歐盟落入美國政府的陷阱,對中國電動汽車及其綠色產(chan) 品征收高額關(guan) 稅,隻會(hui) 給歐盟帶來不幸,鑒於(yu) 中國是歐盟重要的貿易夥(huo) 伴,這一做法隻會(hui) 損害中歐未來的互利關(guan) 係。

本文編譯自《中國日報》6月4日社論

原標題:EU's protectionist moves compliance with decoupling design of Washington

出品:中國日報社論編輯室 中國日報中文網

編譯:曹靜 編輯:李海鵬

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。