老牆、青磚、飄簷、瓦當、椽梁……漫步在文化底蘊濃厚的老街,品味一磚一石、一房一瓦、一街一巷,聆聽光陰的故事,邂逅曆史的變遷。

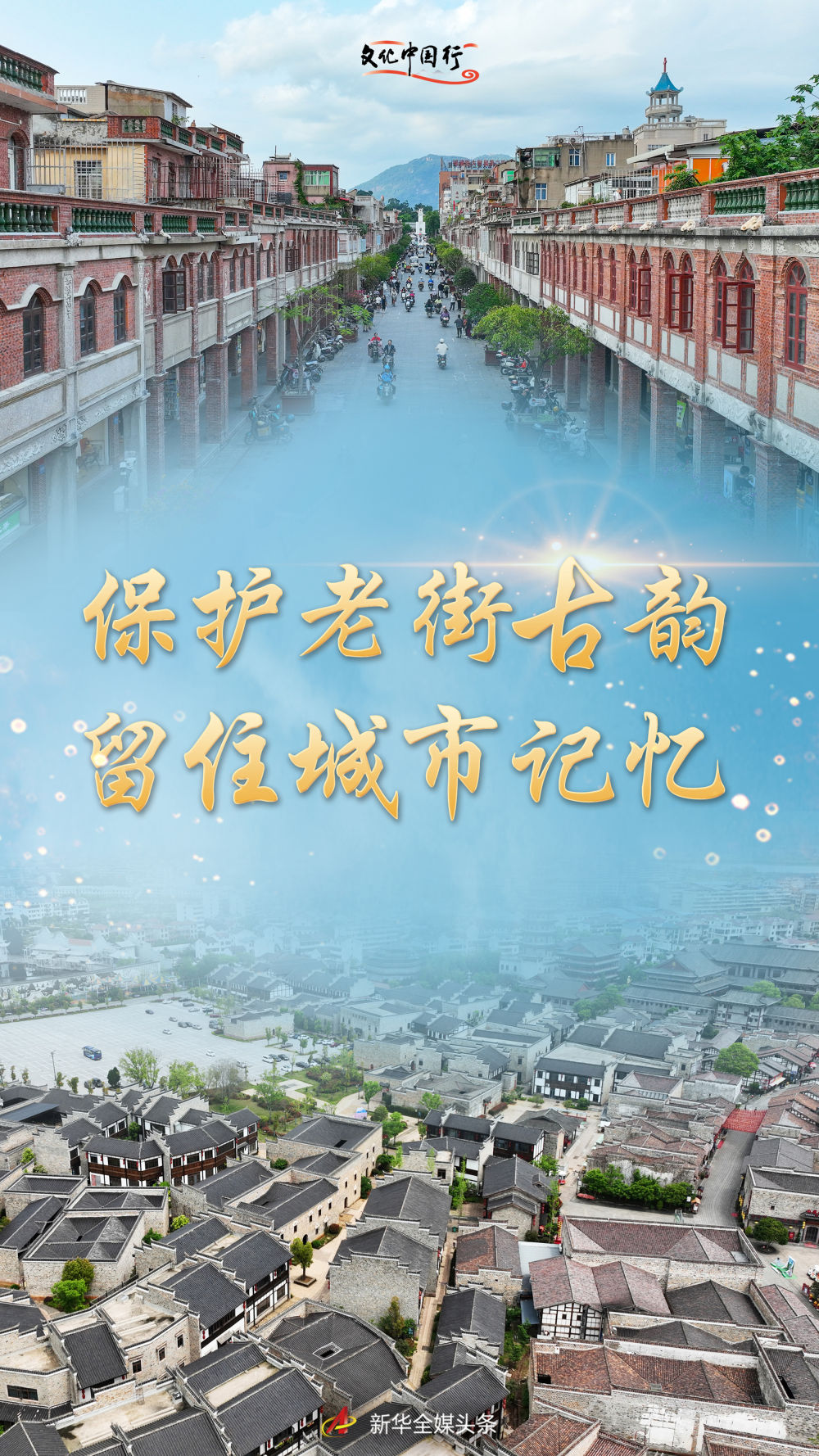

我國遍布著1200餘(yu) 片曆史文化街區,風格各異、儀(yi) 態萬(wan) 千。曆經歲月雕琢的尋常巷陌、古建民居幾經保護性修繕,如今重現芳華。新業(ye) 態滋養(yang) 下,老街上古典韻味與(yu) 時尚創意交相輝映,傳(chuan) 統文化與(yu) 現代文明相融共生。

修複古建要堅持一個(ge) “真”字

來到南京老城區小西湖街區堆草巷33號,青磚黛瓦的明清建築映入眼簾,隔著鏤空花牆和籬笆,院內(nei) 花草繁茂。70多歲的老街坊劉光紀閑坐院中,與(yu) 來往駐足的遊客聊著“城南舊事”。

拚版照片:上圖為(wei) 南京小西湖街區一處改造前的院落(資料照片);下圖為(wei) 改造後的該民房(2024年4月1日攝,新華社記者 季春鵬 攝)。如今,民房已成為(wei) “共享院”。“共享院”是在保留居民原有居住功能及院落形態的前提下,居民參與(yu) 合作建設,進行功能混合及敞開公共空間設計,讓原本封閉的院落成為(wei) 交流空間。新華社發

“自從(cong) 將我們(men) 家院子修繕成共享景觀後,鄰居常來家做客,遊客到此歇腳,老街區的煙火氣更旺了。”劉光紀笑著說,小小“共享院”一年能吸引十幾萬(wan) 遊客“打卡”。

小西湖街區是南京28個(ge) 曆史風貌區之一,曾因房屋年久失修、房外空地私搭亂(luan) 建擁擠雜亂(luan) ,居民生活不便。2015年,小西湖街區啟動修繕,充分尊重居民意願,實施“小尺度、漸進式”微更新。

“老房修繕時,設計師按我們(men) 的要求改建了露台,還保留了我小時候種下的枇杷樹。”居民許慶深感欣慰。

經過修繕,民生改善與(yu) 曆史傳(chuan) 承相得益彰。2022年,小西湖城市更新項目獲聯合國教科文組織亞(ya) 太地區文化遺產(chan) 保護獎。

近年來,各地下“繡花”功夫,對街巷的基礎設施進行保護性修繕、對閑置的曆史建築進行活化利用,既留住街巷肌理,又讓老街在時光流淌中芳華依舊。

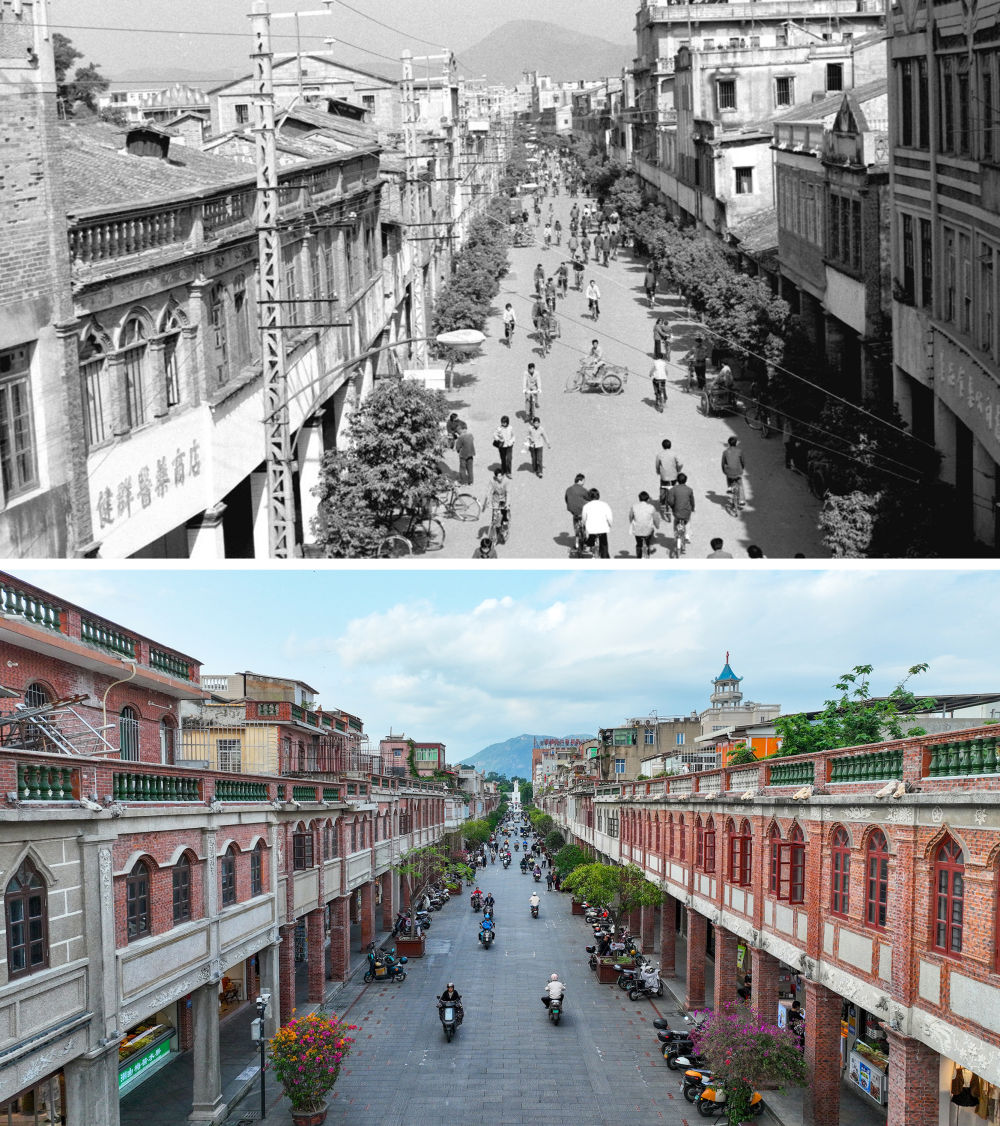

走在我國保存最完整的連排式騎樓商業(ye) 街之一——福建省泉州市中山路的古街巷陌,不經意間一抬頭,就能看見屋簷下整齊排列著造型精美的“滴水獸(shou) ”,這是典型的閩南騎樓式建築的排水孔。

拚版照片:上圖為(wei) 泉州中山路(資料照片,新華社記者薛鐵軍(jun) 攝);下圖為(wei) 2024年4月10日拍攝的泉州中山路(無人機照片,新華社記者周義(yi) 攝)。新華社發

“修複‘滴水獸(shou) ’,莫不以‘傳(chuan) 神’為(wei) 要。”參與(yu) 泉州古城修複工作的楊建宗經常伏案或趴在牆上“繡花”一整天。在他和同事的共同努力下,“鳥”停在飛簷,“花”開在屋脊,“龍”盤於(yu) 梁柱,諸多鑲嵌於(yu) 騎樓牆上的“滴水獸(shou) ”又獲新生。

不同於(yu) 中山路的“上妝”,北京崇雍大街選擇“卸妝”。

“以前修繕直接將水泥糊在牆麵上,或刷一層灰色塗料。”中國城市規劃設計研究院高級工程師、崇雍大街整治提升工程的建築專(zhuan) 業(ye) 負責人孫書(shu) 同與(yu) 團隊選擇在設計上“做減法”,拆除過去整治的“一層皮”,恢複建築風貌多樣性。

拚版照片:上圖為(wei) 2018年6月8日拍攝的北京雍和宮大街40號(資料照片);下圖為(wei) 2024年5月11日拍攝的改造後的同一地點(新華社記者鞠煥宗攝)。新華社發

雍和宮大街修繕亮相後,不少居民點讚稱:“這才有北京味兒(er) !”

城市更新中,處理好傳(chuan) 統與(yu) 現代、繼承與(yu) 發展的關(guan) 係,是保護曆史文化街區的時代新課題。

“老街古建的修複要堅持一個(ge) ‘真’字。”天津大學建築學院黨(dang) 委書(shu) 記宋昆說,用“繡花”功夫,保護古建築、古民居真實、完整的曆史信息和環境,讓每個(ge) 曆史痕跡和生活記憶都有生動留存。

激發老街活力要注重一個(ge) “諧”字

走進聶耳故居了解人民音樂(le) 家的成長曆程;到景星花街聽民謠、吃小吃、逛夜市……昆明老街裏,一半古樸沉靜,一半時尚鮮活。

一家名為(wei) “東(dong) 方書(shu) 店”的店鋪前,別具一格的木製匾額掩映在霓虹招牌下。這家創辦於(yu) 1926年的書(shu) 店保留了曆史陳設:紅漆剝落的木門和雕花木窗、被舊書(shu) 環繞的旋轉樓梯、牆上的黑白老照片……

“老街的曆史底蘊和人文內(nei) 涵與(yu) 現代生活場景和諧,新式茶飲、圖書(shu) 盲盒、文化沙龍更為(wei) 書(shu) 店注入新活力。”東(dong) 方書(shu) 店現任主理人李國豪說。

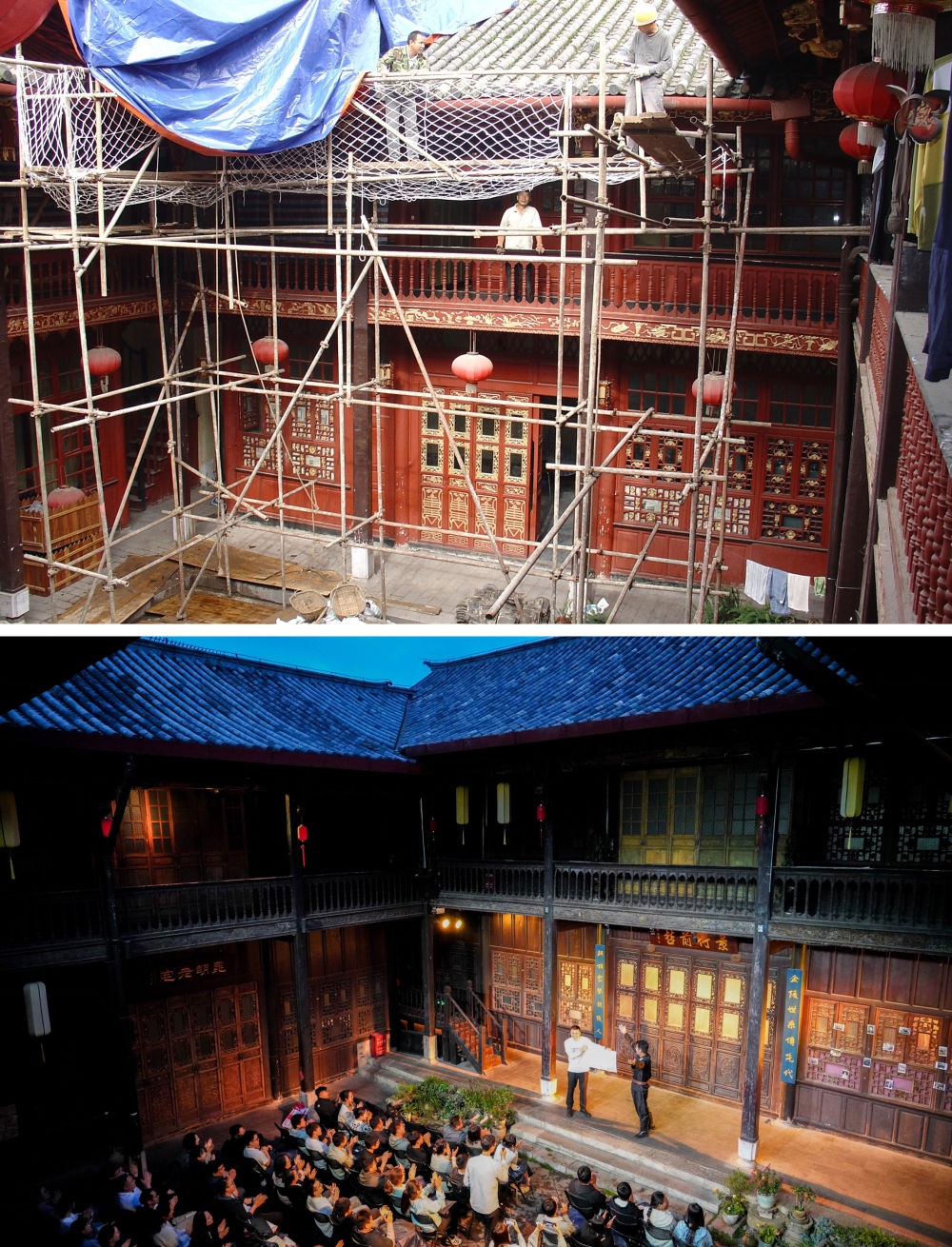

老宅大院裏還會(hui) “邂逅”一場表演,為(wei) 旅行增色。

拚版照片:上圖為(wei) 修繕前的昆明錢王街上的馬家大院(資料照片);下圖為(wei) 2024年5月8日,人們(men) 在昆明錢王街上的馬家大院裏觀看“庭院劇”(新華社記者王靜頤攝)。新華社發

傳(chuan) 統滇中老宅有方正的天井,如一枚印章,這一建築風格被稱為(wei) “一顆印”。夜幕降臨(lin) ,在昆明保存最完整的“一顆印”式滇中老宅馬家大院裏,話劇、戲曲、音樂(le) 會(hui) 、脫口秀等輪番登場,遊客在亦古亦今的“時空之旅”中獲得別樣體(ti) 驗。

老街“留下來”,更要“活起來”。今年2月印發的《曆史文化名城和街區等保護提升項目建設指南(試行)》,明確了建築保護修繕和活化利用的要求,既保護老建築、又植入新功能。

如今,越來越多曆史文化街區在保持和延續風貌的基礎上,引入現代產(chan) 業(ye) 。

晚風徐徐,樂(le) 聲悠揚,伴著江南美景,一場老街音樂(le) 會(hui) 在浙江省湖州市小西街街區上演,音樂(le) 人李小強拿著一把吉他彈唱,引得不少遊客圍觀。

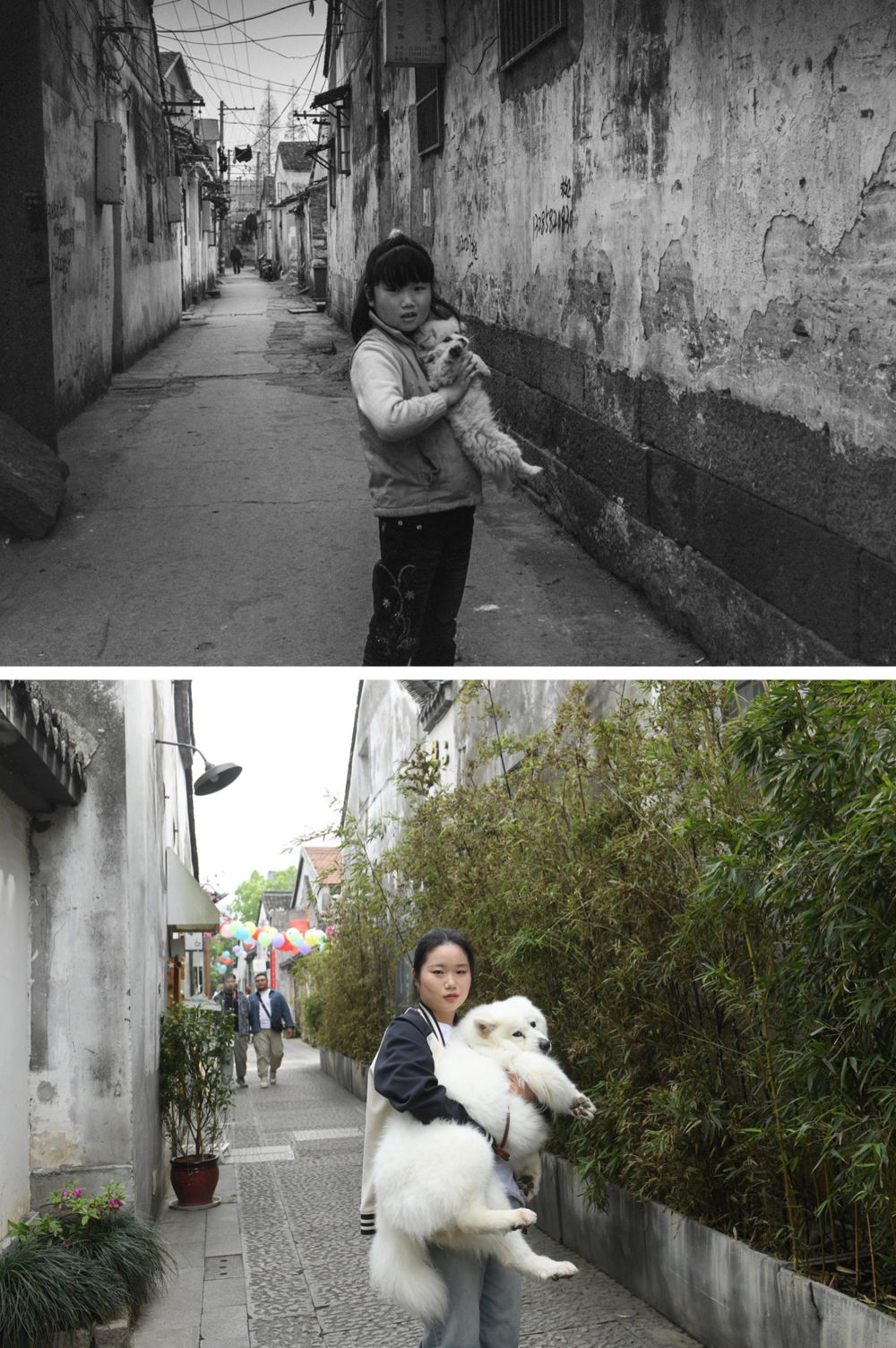

拚版照片:上圖為(wei) 2008年,6歲的陳萍抱著寵物狗“波斯”站在湖州小西街的家門口(肖二攝);下圖為(wei) 2024年4月21日,22歲的陳萍抱著現在的寵物狗“球球”在改成素食店的湖州小西街老家門口留影(新華社記者翁忻暘攝)。新華社發

幾年前,李小強來此開了一間音樂(le) 工作室。“這裏濃厚的人文氣息讓我迸發出許多創作靈感。”李小強說,他還打算與(yu) 街區合作,將音樂(le) 打造成老街的特色IP,讓遊客在街頭巷尾偶遇現場音樂(le) 。

“咖啡館、陶藝店等特色店鋪接續為(wei) 老街‘上新’,年輕人紮根創業(ye) ,給有著千餘(yu) 年曆史的老街帶來蓬勃生機。”湖州市文旅集團城資商業(ye) 運營管理有限公司總經理王竽文說。

中國旅遊研究院院長戴斌認為(wei) ,如今的曆史文化街區成為(wei) 人們(men) 假日出遊的熱門選擇之一,為(wei) 解決(jue) 就業(ye) 、活躍市場、帶動文化旅遊消費等發揮了積極作用。

福建省三明市泰寧縣泰寧古城進士巷中,擂棍在擂缽中研磨草藥的聲音回響不絕,“80後”客家女李華一邊手持擂棍製作擂茶,一邊給食客細細講解。

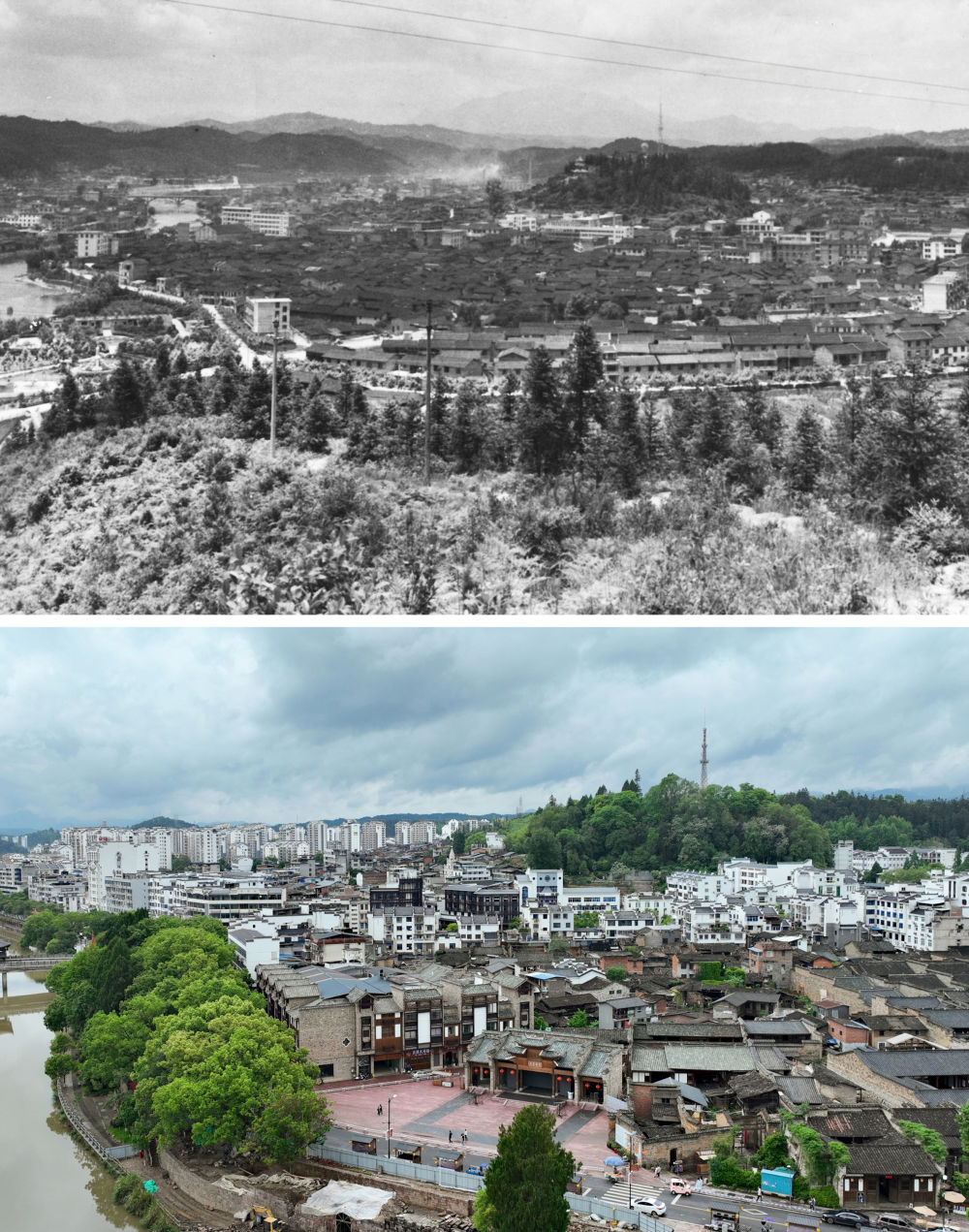

拚版照片:上圖為(wei) 福建泰寧縣古城核心區(資料照片);下圖為(wei) 同一地點拍攝的福建泰寧縣古城核心區(2024年4月20日新華社記者魏培全攝,無人機照片)。新華社發

依托當地創新“公認民養(yang) ”、社會(hui) 租養(yang) 等古建保護利用新模式,李華將客家山區的擂茶“搬進”古厝裏。她說:“營業(ye) 十年來,我接待過世界各地遊客,擂茶文化得到更好傳(chuan) 播。”

從(cong) 文化藝術新地標,到茶館、民宿客棧等特色業(ye) 態……老街正散發出新的迷人光彩。

保持城市吸引力要靠一個(ge) “文”字

曆史街巷,承載著家鄉(xiang) 記憶和城市特有的文化符號。

清晨,79歲的金彭育身著一襲板正的淺灰色西裝,精神矍鑠,為(wei) 遠道而來的遊客義(yi) 務講解素有“世界建築博覽會(hui) ”之稱的天津市五大道曆史文化街區。

拚版照片:上圖是位於(yu) 天津五大道的民園體(ti) 育場(資料照片);下圖是2024年4月6日拍攝的民園廣場(新華社記者趙子碩攝)。民園廣場的前身是始建於(yu) 1920年的民園體(ti) 育場,曾是中國的第一個(ge) 燈光足球場。經過提升改造,現在的民園廣場已經成為(wei) 中西合璧的“城市會(hui) 客廳”。新華社發

金彭育生在這裏,長在這裏,工作也在這裏。他義(yi) 務為(wei) 遊客講解超過20年,被稱為(wei) 五大道的“活字典”。“我與(yu) 這些洋樓的緣分從(cong) 未斷過,寄托著一輩子都割舍不下的情感。”金彭育說。

杜煜傑手拿一張老照片,攜母親(qin) 和兒(er) 子重回廣州荔灣區沙麵大街舊居樓前,30多年後再拍合影時,回憶瞬間湧上心頭:“我清楚地記得當時全家人要去廣州文化公園觀賞菊展,出發前,我們(men) 拍下了這張彩色合照。”

拚版照片:左圖為(wei) 廣州市民杜煜傑(前中)與(yu) 母親(qin) (右一)等於(yu) 1989年在廣州沙麵合影(受訪者提供);右圖為(wei) 2024年4月13日杜煜傑(後左)與(yu) 母親(qin) 、兒(er) 子在廣州沙麵同一棟建築前合影(新華社記者鄧華攝)。新華社發

照片中杜煜傑幼時住過的尖頂紅磚建築,至今麵貌未改,但周邊發展卻已翻天覆地。如今的沙麵大街道路開闊、古樹參天,不遠處珠江上的小艇、貨輪活力滿滿。“沙麵很時尚!”杜煜傑自豪不已。

留存下風貌,方能守得住記憶;傳(chuan) 承好文脈,便能喚得起鄉(xiang) 愁。

江西省撫州市文昌裏是“東(dong) 方戲聖”湯顯祖的故鄉(xiang) ,一場《尋夢牡丹亭》實景演出正在上演。本地演員徐葉感慨:“每當表演,我就好像身臨(lin) 其境成為(wei) 曆史的一部分,在時空穿越中感受著家鄉(xiang) 的文化積澱。”

拚版照片:上圖為(wei) 撫州文昌裏曆史文化街區三角巷修繕前的樣貌(資料照片);下圖為(wei) 同一地點修繕後的街景(2024年4月9日新華社記者萬(wan) 象攝)。新華社發

北京建築大學校長張大玉認為(wei) ,曆史街巷保留了傳(chuan) 統生活的鮮活記憶,凝聚了地段的特色風貌,更記錄著城市不斷演進的基因密碼。保護曆史街巷的傳(chuan) 統風貌和煙火氣息,就是留住了一座座老城的根與(yu) 魂。

如今,一片片老街在傳(chuan) 承保護中成為(wei) 人們(men) 心向往之的“打卡地”。越來越多的人因為(wei) 一條街愛上一座城,尋著老街的文化風韻,感受城市的品格與(yu) 魅力。

文字記者:邵香雲(yun) 、宋為(wei) 偉(wei) 、宋瑞、趙子碩

視頻記者:趙子碩、李然、季春鵬、周義(yi) 、萬(wan) 象、鄧華、翁忻暘、魏培全、鞠煥宗、胡超、王靜頤

海報設計:陳為(wei) 、胥曉璿

編輯:薑瀟、白純、逯陽、程昊、鄔金夫

統籌:黃小希、曹江濤

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。