連日來,記者探營即將召開的2024世界人工智能大會(hui) 發現,AI技術不斷創新,正成為(wei) 守護中華文脈的好幫手;運用前沿數字科技幫助文化遺產(chan) 保護傳(chuan) 承,在未來中國也可以遇見古老中國。

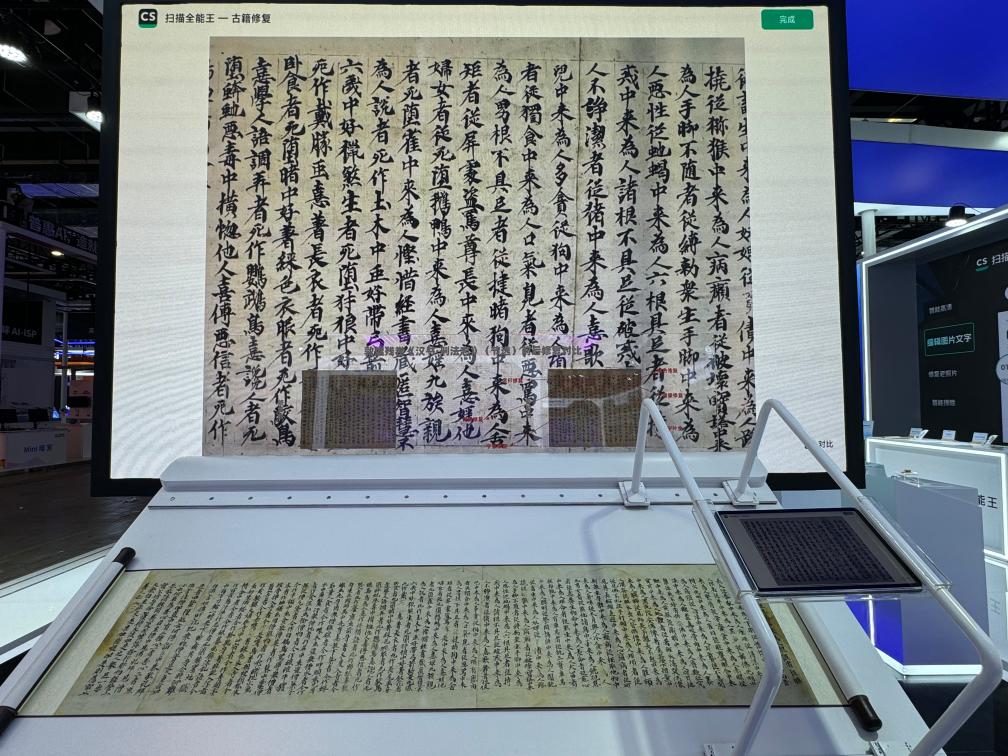

走進合合信息的展台,一幅高清的“敦煌遺書(shu) ”吸引記者目光,在生成式AI技術的加持下,殘卷正被數字化修複。公眾(zhong) 可在不同位置掃描樣本卷軸,見證AI如何通過字形修補、褪色修複、背景補全等,讓古籍再次被“看見”。

AI古籍修複在世界人工智能大會(hui) 展廳中的展示。新華社記者 周琳 攝

“敦煌遺書(shu) ”指的是1900年在莫高窟藏經洞發現的文獻,由多種文字的寫(xie) 本、印本、拓本組成,時間從(cong) 4世紀至11世紀,內(nei) 容涵蓋社會(hui) 、經濟、文化、藝術、宗教、醫藥及中外文化交流,被譽為(wei) “中國中古時代的百科全書(shu) ”。

合合信息展位工作人員許圓圓說,由於(yu) 其分藏於(yu) 數個(ge) 國家的數十家收藏機構中,缺乏完整的聯合目錄,對學術界的體(ti) 係化研究造成巨大幹擾;歲月侵蝕,古籍還麵臨(lin) 材料老化、環境侵蝕、內(nei) 容缺失等多重考驗。

通過AI識別,千年時光中的殘卷,被拂去歲月的痕跡,以完整姿態向關(guan) 注者們(men) “問好”。

許圓圓說,AI古籍修複模型具備優(you) 秀的圖像處理能力,可助力古籍文獻中存在的模糊、陰暗等圖像質量問題的解決(jue) ;模型還可以智能學習(xi) 不同古籍文字風格、紙張背景,對損壞區域的字體(ti) 內(nei) 容、風格進行高度還原,盡量確保文字風格和背景與(yu) 原古籍的一致性,修舊如舊。

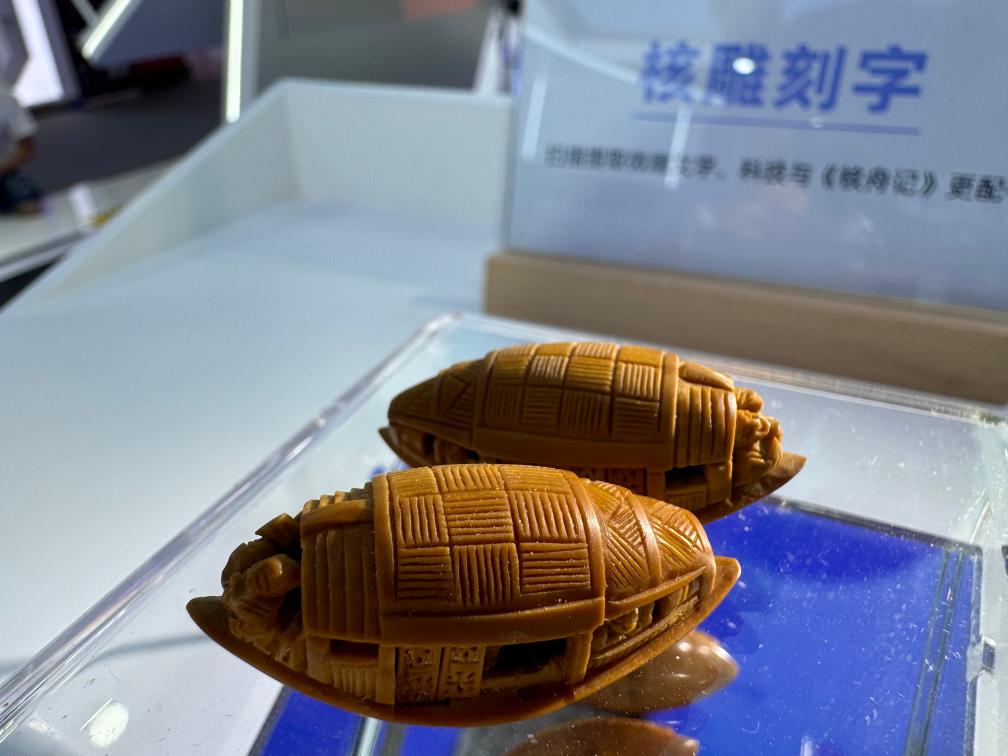

曆史不止於(yu) 書(shu) ,還在生活的方方麵麵。通過“智能高清濾鏡”,能從(cong) 4厘米長的核桃上,提取每個(ge) 字隻有1毫米長的微雕文字,“核舟記”蘊含的精巧、細致之美,正在被AI以另一種方式續寫(xie) ;站在數字人祖衝(chong) 之麵前,不僅(jin) 可以再現古人風采,還能互動對話,得知自己的生日和圓周率的哪一段重合……在2024世界人工智能大會(hui) 現場,這樣的AI應用別具一格。

核雕上的微雕文字也能被AI識別。新華社記者 周琳 攝

“了不起的甲骨文!”騰訊展台展現了研究人員怎樣開發甲骨文檢測、識別、摹本生成、字形匹配以及釋讀等方向的智能算法,助推甲骨文研究加速數字化和智能化。

甲骨文是漢字源頭,也是迄今為(wei) 止中國發現的年代最早的成熟文字係統,展示了中華民族的智慧和創造力,為(wei) 古文字研究和傳(chuan) 承、中華文明探源提供了第一手史料。但是,甲骨自然損壞速度較快,保存、展示、利用不易,且出土甲骨分散收藏於(yu) 國內(nei) 外。

近年來,得益於(yu) AI技術的快速發展,探索AI與(yu) 甲骨文研究相結合,成為(wei) 新解題思路。安陽師範學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室聯合騰訊優(you) 圖實驗室等單位,在吸納業(ye) 界最先進的研究資料後,開發出甲骨字檢測模型,大大降低甲骨文研究的門檻。

“數字化和人工智能技術為(wei) 甲骨文的破譯帶來了新的可能性和機遇。我們(men) 正在嚐試用數字技術,助力甲骨文考釋的需求,包括文法分析、釋文翻譯、辭例擬補、殘字補全、辭例輔助綴合等。”安陽師範學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室負責人劉永革說。

在騰訊數字文化實驗室負責人舒展看來,技術團隊一直在探索用人工智能助力甲骨文“破譯”和活化利用,和行業(ye) 夥(huo) 伴共創甲骨文AI考釋破譯的新算法、新工具、新方法,守護中華文脈、煥活漢字源頭。

前沿數字科技助力文化遺產(chan) 煥新、煥活,世界人工智能大會(hui) 如同架起鏈接古老中國和未來中國的橋梁,讓千年文明更好創新“向雲(yun) 端”。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。