在嫦娥六號實現人類首次月球背麵取樣壯舉(ju) 後,中國勇於(yu) 挑戰深空探測更艱巨的任務:從(cong) 更遙遠的火星采回樣品,探尋紅色星球上是否存在生命這一重大科學問題。

9月5日,這是第二屆深空探測(天都)國際會(hui) 議開幕式現場。新華社發(施亞(ya) 磊 攝)

近日,在安徽省黃山市舉(ju) 辦的第二屆深空探測(天都)國際會(hui) 議中,主題報告《天問三號火星取樣返回任務》的現場座無虛席,天問三號任務總設計師劉繼忠同百餘(yu) 中外同行一起探討這項任務的最新進展。

“這是極具技術挑戰性、探索性的空間探索任務,人類至今尚未實現過。”劉繼忠在會(hui) 後接受新華社記者采訪時說。

20世紀60年代,人類開始火星探索。迄今為(wei) 止全世界開展了40多次火星探測任務,實現了對火星的飛掠、環繞、著陸和巡視探測。2021年,天問一號成功落火,這是中國首次實現地外行星著陸,成為(wei) 全球第二個(ge) 成功著陸火星的國家。

但火星取樣返回地球,依然是人類待突破的難題,中國天問三號任務正聚焦於(yu) 此。

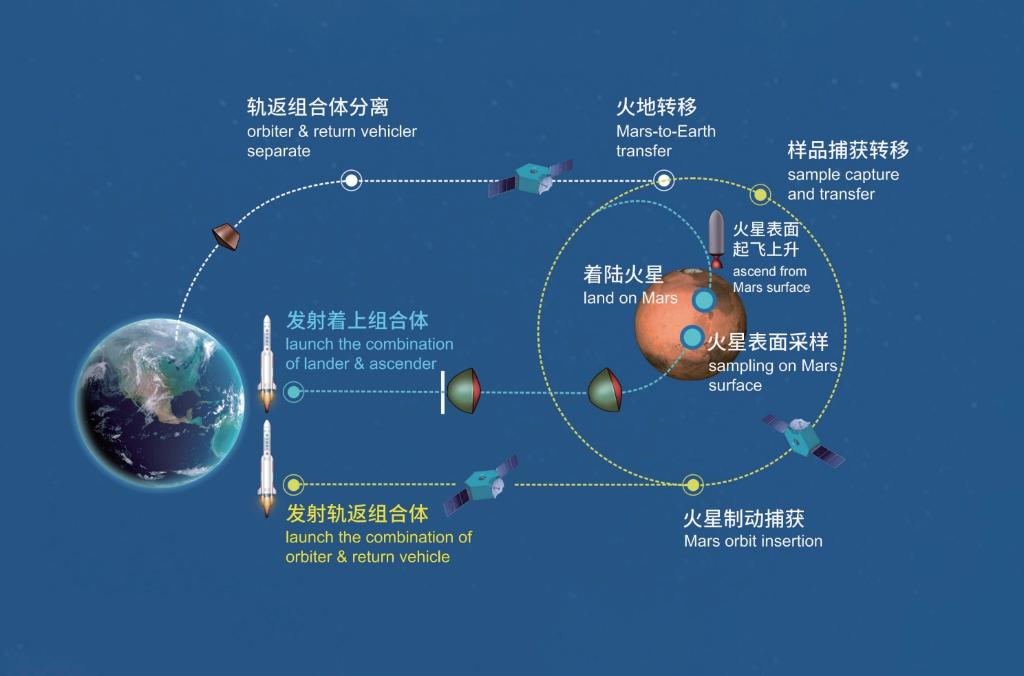

地月距離約38萬(wan) 公裏,而地球與(yu) 火星的平均距離約4億(yi) 公裏。“火星比月球距離遠得多,環境也更加複雜。”劉繼忠介紹,受限於(yu) 目前火箭的運載能力,原先通過一次發射實現月球取樣,但在火星取樣任務則需要兩(liang) 次發射。中國計劃2028年在海南文昌用40天左右的時間,使用兩(liang) 枚長征五號運載火箭,分兩(liang) 次發射天問三號的軌道器、返回器組合體(ti) 和著陸器、上升器組合體(ti) 。

然而,從(cong) 火星取樣返回的難點不僅(jin) 是發射,整個(ge) 任務過程非常複雜,包括13個(ge) 階段,采取就位和遙感等探測方式。“在技術上要突破火星表麵采樣、起飛上升、環繞火星交匯、行星保護等關(guan) 鍵技術,為(wei) 未來火星持續探測和應用打下前期的技術儲(chu) 備。”劉繼忠說。

生命痕跡探尋被列為(wei) 天問三號任務的第一科學目標。劉繼忠說,太陽係內(nei) 火星環境和地球最相近,火星上是否存在或曾經存在過生命是國際重大科學熱點問題。其他的科學主題還包括火星氣候及其演變、火星地質及內(nei) 部過程。

這是天問三號任務過程示意圖。新華社發(深空探測實驗室供圖)

天問三號一次任務所采集的樣品有限,因此對於(yu) 在哪裏采樣整個(ge) 研發團隊開展了大量研究,盡量尋找有可能富集生命痕跡信息的候選點。經過充分論證,在克律塞平原和烏(wu) 托邦平原初步選定了候選著陸點。劉繼忠表示,將開展基於(yu) 生命痕跡全鏈條要素的火星樣品研究和數據研究,保證樣品拿得回、科學有發現。

對於(yu) 火星取樣,天問三號團隊設計了多點表麵取樣、定點深度鑽取取樣和飛行器采樣三種方式,盡可能達到采樣的多樣性。“比如火星表麵取樣,我們(men) 將通過機械手實現更大的采樣範圍;而鑽取將采取不同深度不同位置的樣品;我們(men) 還專(zhuan) 門研製了一個(ge) 飛行器,可以在更遠的範圍采集樣品。”劉繼忠說。

外空探索與(yu) 發現是全人類共同的事業(ye) 和科學研究,中國火星取樣返回任務在火星環境保護、國際合作等方麵也作出了自己的承諾。劉繼忠說,天問三號任務將切實履行國際公約,開展前向和返向行星防護,確保不汙染火星、不汙染地球以及樣品的原始性。

在任務設計中,汙染的預防監測被視為(wei) 非常重要的一環,避免著陸器發動機的羽流、取樣以及裝樣設備等有可能造成的汙染。科研人員還研究了在高溫、輻射等條件下,對樣品中潛在生物痕跡的影響。“我們(men) 還將建設火星樣品實驗室,也叫行星保護實驗室,對樣品更好地開展研究。”劉繼忠說。

此外,天問三號任務將開展國際合作,搭載中外科學家共同研製的科學載荷,中國還將與(yu) 全世界科學家聯合開展火星樣品和數據合作共享研究。在一個(ge) 更為(wei) 長遠的設想中,中國將聯合各國或科研機構開展火星科研站的使命與(yu) 任務定義(yi) 、需求分析、概念研究、實施方案設計,以及關(guan) 鍵技術攻關(guan) 等,共建火星家園。

從(cong) “嫦娥探月”到“天問探火”,中國在深空領域的探索是一場接力賽。

“中國深空探測從(cong) 月球到火星一步一個(ge) 台階,前期已經打下了非常好的基礎。未來人類登上火星將是必然趨勢。”劉繼忠說。

中國深空探測重大專(zhuan) 項總設計師吳豔華也表示,中國倡議建設的國際月球科研站以及即將開展的載人登月等一係列任務和規劃也為(wei) 更遠未來的載人登陸火星奠定基礎。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。