曹國相的故鄉(xiang) ,在寧夏固原市西吉縣。 本文圖片均為(wei) 受訪者供圖

人能感知到自己命運被改寫(xie) 的時刻嗎?對曹國相來說,能。

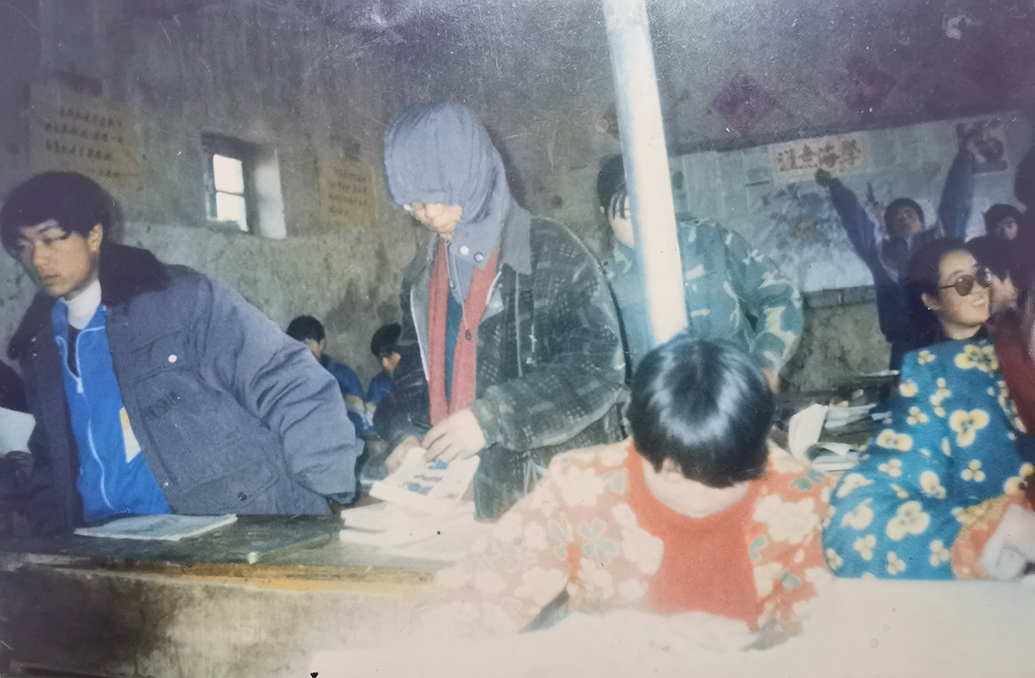

1999年夏末,一輛縣裏來的吉普車在寧夏固原市西吉縣新營鄉(xiang) 的新營中學停下來。那年頭,吉普車是稀罕物,人們(men) 伸長脖子看,然後發現車裏下來了更不得了的——來援助西海固的首屆研究生支教團。那會(hui) 兒(er) 的十裏八鄉(xiang) ,不可能有一個(ge) 研究生。

世紀之交的分割線,也將曹國相的人生切割成了鮮明的兩(liang) 個(ge) 部分。分割線前,他來自“比山裏還山裏的地方”,剛剛考上高中,成績優(you) 異。父母以務農(nong) 為(wei) 生,養(yang) 育6個(ge) 孩子,生活的重擔具體(ti) 而現實。

分割線後,曹國相跟著支教老師,走出農(nong) 村的信念一天比一天堅定;更重要的是,老師還為(wei) 他帶來了“一對一”愛心人士的幫扶資助,高中三年學費有了著落,少了後顧之憂,他更加全力以赴。

如今,曹國相早已走出那片貧瘠的土地,拿過全國五一勞動獎章,有圓滿的事業(ye) 和家庭。他有時還會(hui) 想起那段歲月,想找到那位愛心人士,在二十年的光陰裏,他們(men) 陰差陽錯地斷了聯係。

2024年9月,通過複旦大學的幫助,他得以如願——資助者是複旦大學1998級微電子學專(zhuan) 業(ye) 的蘇誌強,如今也已是創業(ye) 公司的總經理。

曹國相工作照

二十多年前的曹國相不會(hui) 想到,這個(ge) 支撐他三年乃至改寫(xie) 一生命運的好心人,實際隻比他大了5歲,同樣來自農(nong) 村,資助他的錢也是勤工儉(jian) 學所得。

二十多年前的蘇誌強也不會(hui) 想到,學生時代的一份小小善意,能給1800多公裏外的孩子帶來如此大鼓勵,他覺得更像是自己“中了獎”:一顆種子長成參天大樹,“我隻不過是在環境幹涸的時候稍微加了點水”。

受助者

對於(yu) 家鄉(xiang) 和自身出身的貧窮,曹國相沒什麽(me) 能掩飾的。那個(ge) 被聯合國判定為(wei) “不適宜人類居住”的漫天塵土的西海固,是他走了快二十年才走出的、回不去的故鄉(xiang) 。

曹國相家鄉(xiang) 的水井

曹國相的家裏有6個(ge) 孩子,他是最小的那個(ge) ,1985年出生。父母日夜勞作,頂著西海固“十年九旱”的惡劣氣候,勤勤懇懇地種土豆、豌豆,換不到什麽(me) 錢,隻夠塞家裏幾張嘴。

小學讀完後,曹國相去了二十公裏外的初中上寄宿學校。一周回一次家,帶夠能吃一周的鍋盔、饃饃返校,那些幹糧冬天會(hui) 凍成磚塊,夏天容易悶出綠毛、每周三需要他例行刮一刮。

曹國相小學三年級時被老師獎勵的本子,他很珍惜。

但曹國相喜歡學習(xi) ,什麽(me) 苦他都能吃。買(mai) 不起本子,就用線自己把紙張串起來;舍不得用筆,就撿碳棒在土操場練字;寄宿學校關(guan) 燈了,就點煤油燈。

中考那年,曹國相考了很不錯的分數,但因為(wei) 當時的招生政策,他被分配到離家50公裏外、師資相對薄弱的新營中學。

他還為(wei) 此爭(zheng) 取過,蹭著鄰居家孩子的自行車上縣裏找當地最好的中學,希望有入學機會(hui) 。他記得自己闖進了一場開到一半的會(hui) ,又紅著臉出來站門口等;他記得老師散會(hui) 後對著手抄的成績單點頭又搖頭的樣子:“你考得很好,但我們(men) 沒有辦法。”

家境貧困,學校教育資源有限,曹國相一度覺得自己要走到絕境了。他沒想到,後來等來了三位遠道而來的老師,等來了意想不到的資助。

資助者

如果不是複旦大學團委老師的突然聯係,蘇誌強可能都要忘了二十多年前這樁事了。

一個(ge) 年逾四十的中年人,日常生活好像已經插不進愣神的空間。創業(ye) 芯片公司起步階段,公事繁忙;下午五點和人打電話的間隙,孩子的電話不斷插進來,提示他去接放學;電腦屏幕上,微信的提示音一天天噔噔噔響個(ge) 沒完。

蘇誌強工作近照

9月3日,微信提示音又響了,好友申請裏多了個(ge) 紅點,申請人自稱來自複旦大學團委。

“還記得曹國相嗎?”對方問他,蘇誌強思緒有點飄遠;對方補充,寧夏的。他一下反應過來,馬上又看到一張年輕人的照片。泛白的照片裏,是蘇誌強自己青澀的麵龐,他讀大學時照的。

2000年左右蘇誌強隨信寄給曹國相的照片,這張照片曹國相一直保留著。

他想起來了,那是2000年,自己在複旦讀大三。那天他在複旦大學的中央布告欄前停下來,看到學校有研究生去了寧夏西吉縣支教。支教隊員發現,那裏的一些學生因為(wei) 家境貧困、瀕臨(lin) 失學,希望好心人能提供一對一的扶持,資助孩子們(men) 完成學業(ye) 。

蘇誌強老家在河北農(nong) 村,農(nong) 忙時也要他幫忙秋收,並不富裕,但供他讀書(shu) 沒有太大問題。盡管如此,他還是非常理解農(nong) 村孩子求學的不容易。

看到貧困學生需要扶持的消息,他快速做出判斷:我是大學生,有賺錢的能力和途徑;如果那邊的孩子找不到資助人,上學路真的會(hui) 就此斷了。

蘇誌強“揭榜”做了資助人。通過研支團對接,他一對一地匹配到了曹國相。

這個(ge) 決(jue) 定像南美洲展翅的蝴蝶,暖風一點點扇去了1800公裏外的西海固。

故事的起點

1999年,複旦大學最早響應團中央、教育部號召,遴選成立首批中國青年誌願者扶貧接力計劃研究生支教團,奔赴西吉基層一線開展服務。來到新營中學的是複旦的潘惜唇和丁怡,同她們(men) 一道響應號召的還有康振輝,後者來自東(dong) 北師範大學。

在當年的西海固,他們(men) 很快認識到真正的貧窮,麵前的孩子更是被籠罩在疾苦的陰影下,隨時可能放棄學習(xi) 。

大約1999年底,潘惜唇和丁怡將當地的情況反饋回了複旦大學團委,學校張貼出了尋找愛心助學者的告示,蘇誌強在後續對接中得到曹國相的信息,他寫(xie) 了封信,告訴對方自己將成為(wei) 資助人。

事實上,大學時期的蘇誌強,是一個(ge) 好心到有點“冒傻氣”的人。在學校,他數不清自己給多少“在上海丟(diu) 了錢包的陌生老鄉(xiang) ”拿過錢。同學後來告訴他,這裏麵大多是騙子。他愣了一下,又覺得或許人家真的有困難呢。

在外人看來,有困難的那個(ge) 或許該是蘇誌強自己。入學的第一年,他發現自己的名字出現在可以領取補助金的名單裏。蘇誌強有點臉紅,第二年就主動讓名字消失在了資助列表裏。他也堅持不問家裏拿錢,用勤工儉(jian) 學給自己掙出了一年三千多元的學費。

成為(wei) 曹國相的資助人這件事,蘇誌強沒向身邊人聲張,出於(yu) 一點羞怯,“我怕他們(men) 覺得,蘇誌強你自己都泥菩薩過河了,還逞這種強?”他在大學的日子過得更緊張了一點,但站在現在看,那些苦他已記不太清。

他記憶中,是自己在複旦南區,一次一次把錢匯到陌生的寧夏,帶著心頭的祝福。曹國相說,從(cong) 2000年開始的三年時間,蘇誌強攏共給自己匯了學費、校服費、教材費等超過一千元。

他們(men) 也保持了幾年的書(shu) 信往來,互相交換過照片。一來一回的信件裏,蘇誌強不斷給遠方的孩子樹立信心,教他不要為(wei) 錢煩惱,注意學習(xi) 方式,要相信知識改變命運,要努力走出來。

第一次高考,曹國相沒能考好,於(yu) 是選擇複讀。高三結束的夏天,他給蘇誌強寫(xie) 信,希望對麵的“學霸”能傳(chuan) 授自己一些學習(xi) 方法,不久後就收到遠方寄來的物理、化學習(xi) 題冊(ce) ,厚厚兩(liang) 大本,裏麵還夾了50塊錢現金。這是蘇誌強去上海書(shu) 城精心挑選的輔導書(shu) ,後來成了曹國相的寶貝,“縣城買(mai) 不到”。

但這也是他們(men) 的最後一次互通信件了。後來,隨著蘇誌強直升碩士研究生更換宿舍、曹國相去到縣城複讀,二人的聯係方式都變了;曹國相也嚐試在複旦的BBS上找過蘇誌強,他們(men) 後來用公用電話短短地說上了話。

電話裏,曹國相告訴對方,自己考上了吉林大學,蘇誌強表示了祝賀。兩(liang) 個(ge) “大男人”很難有多麽(me) 濃烈的表達,2004年前後的這通電話一掛斷,再響起,就是2024年9月4日了。

曹國相給見習(xi) 大學生講課

故事的後續

2024年8月底,曹國相無意中刷到了“複旦研究生支教團”的微信公眾(zhong) 號,他仍和當時關(guan) 係最親(qin) 的支教老師康振輝有聯係,卻無論如何找不到蘇誌強了。

念念不忘,必有回響。通過公眾(zhong) 號,他“扒拉”出複旦第25屆研支團隊長梅一晨的郵箱,鄭重地寫(xie) 下二十多年前的故事,附上蘇誌強的照片,點擊發送,希望複旦大學能幫忙找到對方,讓他再說一聲謝謝。

校團委等方麵快速給予了響應。9月3日,曹國相如願加到蘇誌強的聯係方式;9月4日,他們(men) 時隔二十年再次通話,打了有半個(ge) 小時。

“隻是學生時代的一個(ge) 小善意,我都快忘了這件事了。當時確實沒有指望他能讀出來,隻是不願意看到他輟學。畢竟從(cong) 那樣的地方考出來,概率有多小?從(cong) 好學校出來成為(wei) 社會(hui) 棟梁,概率又有多大?”結束和曹國相跨越二十年的電話後,蘇誌強覺得,“中獎”的好像是自己,“國相現在很厲害,他是副廠長呢。”蘇誌強說,“一顆種子長成參天大樹主要靠他自己,我隻不過是在環境幹涸的時候稍微加了點水。”

大學畢業(ye) 後,曹國相到東(dong) 北一家汽車動力總成製造企業(ye) ,成了公司有史以來第一位在實習(xi) 期就通過申請赴日本研修測試技術的員工;回國後,他花了多年時間,攻克了變速器製造與(yu) 測試工藝技術的一係列核心難題,獲獎無數,還創設了高技能人才(勞模)創新工作室。如今,曹國相是哈爾濱一家汽車發動機製造公司變速器廠的副廠長,獲得過“2021年全國五一勞動獎章”,還擔任哈爾濱市平房區人大代表,常年奔走在社區,為(wei) 老百姓做調研寫(xie) 建議,用自己的方式行著善舉(ju) 。

“如果沒有當年的資助,我走不到今天。”曹國相說,“那時老家人多覺得,讀不下去就去打工。但我一直覺得有好心人看著我、撐著我,我不能去打工,我一定要爭(zheng) 氣,用知識改變命運。”

曹國相的故鄉(xiang) ,在寧夏固原市西吉縣

故事之外的

故事到這裏,或許應該結束了。但記者在采訪中發現,首屆研支團的身影,出現得太頻繁了——如果不是他們(men) 有意牽線,曹國相也難以得到蘇誌強的幫助。

用曹國相的話來說,“那一年的研支團在我們(men) 那兒(er) ,刮起了一陣颶風。”他確信在當年沙塵漫天的西海固土地上,被教育改變了人生的,絕不隻有他一人——僅(jin) 在新營中學,潘惜唇主要帶的班級裏,就有一個(ge) 女孩應屆考去了東(dong) 北師範大學,“一次考上,簡直奇跡。”

即使過去二十多年,曹國相也一直記得三位支教老師。潘惜唇來自上海,丁怡或許是江西人。兩(liang) 位女教師剛來時穿得幹淨利索,讓人尤其豔羨的是能說一口標準的普通話,甚至英語都能說得流利好聽。

曹國相的小學校舍,現已廢棄。

來這貧瘠之地一年,倆(lia) 秀氣的女老師黑了、滄桑了不少。畢竟吃的是一天三頓洋芋麵,廁所是走出屋外好遠的旱廁,校舍的屋頂動輒呼啦作響、看著搖搖欲墜的。還要忍受沙塵暴——曹國相說,他後來見過了海,在海浪拍來時,他聯想到了故鄉(xiang) 的沙塵暴,“潘老師和丁老師剛開始看到沙塵暴,抱在一起哭了,那是黑壓壓的末日一樣的景象。”

支教老師康振輝與(yu) 曹國相接觸最多,他是東(dong) 北農(nong) 村出身,懂得用親(qin) 身經曆鼓勵學生。康振輝很愛這些孩子,後來西吉縣的學生考到了他所在的長春市,他常拉著大家聚一聚,問問近況。

曹國相還記得很多細節。比如潘惜唇老師帶來的知識經濟講座,告訴他們(men) 知識為(wei) 什麽(me) 會(hui) 創造財富;丁怡給他們(men) 講未成年人保護法,告訴他們(men) 麵對不公、惡行,要學會(hui) 用法律武器保護自己。在當時落後、“混亂(luan) ”的新營中學,這些觀念實在太先進、太有啟蒙意義(yi) 了。

老師們(men) 離開的那天,曹國相一輩子不會(hui) 忘記。哭,所有人都哭。曹國相問自己老師,怎麽(me) 能讓康老師他們(men) 留點紀念,老師好心地給學生們(men) 掏了16塊錢,結果曹國相一行人居然去買(mai) 了一箱健力寶飲料。

當時的孩子們(men) 想,健力寶,多好的東(dong) 西啊;現在再想,曹國相笑得不行,“老師待了一年,本身就是大包小包的,結果我們(men) 還拿箱飲料硬要人帶走。也不知道在想什麽(me) 。”

“回到”西海固

青春不以山海為(wei) 遠,這樣的幫扶接力,一年又一年。截至2023年9月,僅(jin) 複旦大學,就在二十五年裏派遣了436人次、435位隊員赴寧夏固原市西吉縣、貴州貴陽市息烽縣、新疆阿克蘇地區拜城縣、雲(yun) 南大理州永平縣、四川涼山州喜德縣、青海玉樹州玉樹市六地十校開展支教扶貧服務。

在全國,響應號召為(wei) 貧困山區帶去教育資源的高校學子還有千千萬(wan) 萬(wan) ,在這些貧瘠之地播下的種子,早已成花成果、飛揚四方。

曹國相的小學校舍,現已廢棄。

作為(wei) 複旦大學研究生支教團的第一屆隊員,多年以後,回想起那段山梁溝壑間的歲月,潘惜唇寫(xie) 道:“這個(ge) 時代談信念的人也許不多了,但就是在惡劣的條件下,人的精神力量更會(hui) 顯示出強大威力。作為(wei) 誌願者到貧困地區工作,我們(men) 是自願報名的。為(wei) 的就是能用我們(men) 自己的知識為(wei) 山區的孩子做些實實在在的事情。”

二十多年前,潘惜唇和學校語文老師在新營中學組織過一場辯論賽,題目是“成才後要不要留在西海固”,十幾個(ge) 辯手裏,曹國相做了反方辯手。

“當然要離開。我當時說,你的心應該留在西海固,但是人要走出去,走出去了你才知道西海固到底是什麽(me) 樣的。”在那場辯論賽上,曹國相一方辯輸了,他到現在都沒想通這事兒(er) 。

曹國相高中的教室

如今,他竟真的離開了西海固,也回不去了。去年,曹國相曾帶著孩子回過一次故鄉(xiang) ,發現新營中學的高中部因為(wei) 當地人口流失等原因,關(guan) 閉已逾五年。他的老家,那個(ge) “比山裏還要山裏”的屯子,人也都從(cong) 山區遷去了銀川市賀蘭(lan) 縣。多年來,當地持續進行生態保護修複建設,黃土高原肉眼可見覆蓋了更多的綠。

“我是從(cong) 這裏走出去的。那時候我們(men) 這麽(me) 學……我們(men) 的老師……有個(ge) 好心人資助了我……”去年,他還在對著小小的孩子說這些故事。如今,故事出現了續篇,他竟然找到了蘇誌強。曹國相想著,待時機成熟,他們(men) 一定要相見。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。