“一串西藍花、一串白菜……您的菜要煮脆一點嗎?辣度要多少?”“脆一點,多放辣!”國慶假期,來甘肅旅遊的95後廖維多驚奇地發現,常在麻辣燙店鋪前聽到的對話,卻出現在了甘肅省博物館內(nei) 。

各類毛絨蔬菜、肉串碼得整整齊齊,在毛絨大鍋內(nei) “烹煮”片刻,廖維多就拿到了自己的“麻辣燙”。“這樣的文創和儀(yi) 式太有趣了!”滿載而歸的她在社交平台上發布了“戰利品”記錄,獲得不少點讚評論。

據國家文物局統計,2024年國慶假期,全國博物館接待觀眾(zhong) 7488萬(wan) 人次。博物館成為(wei) 許多年輕人的旅遊必打卡地,各館文創也被列入必買(mai) 清單,中國國家博物館的鳳冠冰箱貼、蘇州博物館的“胖寶劍”、甘肅省博物館的“綠馬”……這屆博物館文創究竟藏著什麽(me) “出圈”密碼,讓年輕人如此著迷?

會(hui) “整活”的文創更受歡迎

“有特色”“會(hui) 整活”,是許多消費者對甘肅省博物館文創的共同評價(jia) ,甚至有不少人為(wei) 了購買(mai) “綠馬”和“麻辣燙”,專(zhuan) 程來打卡博物館。

“綠馬”的原型是該館鎮館之寶“銅奔馬”,而“麻辣燙”玩偶則是結合了甘肅天水麻辣燙的特點。“這些都極富當地特色,很有代表性,跟其他地方的文創都不一樣。”廖維多說。

凸顯地域特色,也是甘肅省博物館文創產(chan) 品的設計重點。該館文創中心負責人崔又心對中青報·中青網記者說,博物館是一個(ge) 地區的“文化集散地”,在展示文物及其背後曆史文化的同時,也應展現本地的人文風情。“‘銅奔馬’是我們(men) 的鎮館之寶,代表著甘肅的曆史文化;在我們(men) 的“甘肅(不)土特產(chan) ”係列文創中,除了天水麻辣燙外,還推出了天水櫻桃、定西土豆等,希望遊客在看到這些可愛文創時,也能認識到甘肅豐(feng) 富的物產(chan) 。”

除了地域特色,造型設計會(hui) “整活”也是打動消費者的重要原因,在社交平台描述甘博“綠馬”、蘇博“胖寶劍”等文創的帖子中,大家無一例外都提到了“醜(chou) 萌”“抽象”。在多數設計力求精致美觀的趨勢下,為(wei) 什麽(me) “醜(chou) 萌”“抽象”反而會(hui) 受到青睞?

中國傳(chuan) 媒大學文化產(chan) 業(ye) 管理學院副研究員卜希霆認為(wei) ,這種萌化的設計拉近了文物與(yu) 年輕人之間的距離。他表示,文物及其曆史文化要在年輕人中傳(chuan) 承下去,形成共鳴和文化認同,首先就要走近年輕人,不能令他們(men) 敬而遠之;在此基礎上,“文博文創設計要在尊重曆史的前提下,做好傳(chuan) 統文化的時代轉譯,巧妙融入年輕人的話語體(ti) 係”。

10月2日,甘肅蘭(lan) 州,廖維多參觀完甘肅省博物館後,購買(mai) 了“麻辣燙”“綠馬”等特色文創。受訪者供圖

“為(wei) 了一座館,奔赴一座城”正在成為(wei) 許多年輕人的假期出行選擇。國家文物局數據顯示,去年我國博物館接待觀眾(zhong) 12.9億(yi) 人次,創曆史新高。而在今年國慶假期,多個(ge) 熱門博物館門票在預約開放首日便全部約滿。

“當越來越多的年輕人願意走進博物館,文創就是觀眾(zhong) 和博物館之間最生動的橋梁,我們(men) 希望通過文創的橋梁,讓大家感受到博物館也可以很年輕、很活潑、很輕鬆。”崔又心說。

“花式‘整活’的文創更有吸引力,更讓我願意了解文物背後的故事。”在甘肅省博物館觀賞完“銅奔馬”、購買(mai) “綠馬”毛絨公仔後,廖維多還專(zhuan) 程去了“銅奔馬”的出土地武威打卡。在她看來,不論是何種形式,能讓文物在年輕人中流行就是一件好事,“貼近年輕人的創作,才能吸引我們(men) ”。

收集文創成為(wei) 一種愛好

與(yu) 廖維多“隨緣”式購買(mai) 不同,還有一批年輕人,將收集博物館文創作為(wei) 一種愛好和習(xi) 慣,乃至形成了自己的圈子。95後王楠星就是其中一員,雖然收集時間不過一年餘(yu) ,但論“藏品”數量,他已十分資深。

“收藏有幾百件了,多數是冰箱貼和文創擺件。”王楠星說,對於(yu) 他們(men) 這類愛好者來說,文創對文物的還原度和工藝精良度,才是他們(men) 最看重的,“我很愛逛博物館,每次看見文物的時候,就會(hui) 感受到一種曆史的沉澱感,你會(hui) 覺得它擺在那裏,就有一種貫穿千年的肅穆。”

這種文物特有的厚重感令王楠星著迷,他也希望能在文創上看到這樣的美感,“雖然文創並不能完全還原文物,但如果製作精良,比如能將銅鏽或者紋理複製出來,也會(hui) 很有曆史感”。他甚至在家中製作了展櫃、打上燈光,像博物館陳列一樣,小心翼翼地將一個(ge) 個(ge) 迷你“文物”擺放上去。“我想盡量還原文物在博物館裏呈現的感覺。”王楠星笑著說,“不能將真的文物搬回家,能每天看看這些小複刻品也很滿足。”

王楠星也因這份愛好結識了不少誌趣相投的好友,在他們(men) 共同的聊天群中,一有新的文創資訊,大家便熱火朝天地討論起來。哪個(ge) 鳳冠的冰箱貼做工精美,哪個(ge) 銅爵擺件的尺寸粗了,全被大家看在眼裏。

博物館不斷創新,“卷”工藝、“卷”質地,力求兼顧不同興(xing) 趣點,在有不同偏好的年輕人中都能“出圈”。

王楠星認為(wei) ,不論是如甘博“綠馬”般活潑的毛絨玩具,還是如國博“孝端皇後鳳冠”般精致的冰箱貼,都是“一種藝術形式”,都是“邁向博物館的第一步”。從(cong) 這個(ge) 角度來說,“隻要能吸引到人,讓大家願意去了解、關(guan) 注文物,就是好文創”。

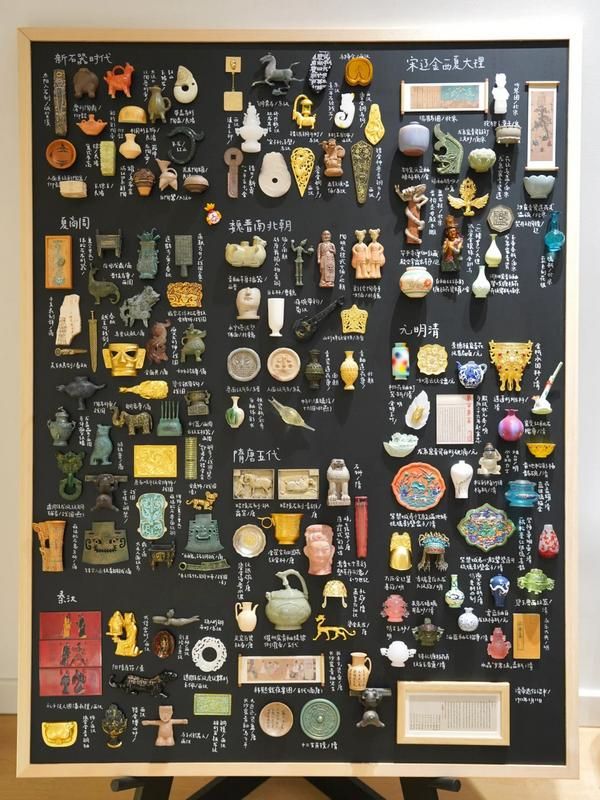

來自上海的宋諾也是文創愛好者之一,她收集的文物冰箱貼橫跨新石器時代至晚清,囊括了各個(ge) 朝代中具有代表性的文物。將它們(men) 安放至展板上,按朝代排列好,一一標注後,宋諾製成了名為(wei) “華夏一萬(wan) 年”的冰箱貼展板。這塊展板在社交平台上廣受好評,得到了近10萬(wan) 點讚,甚至有網友評論道“這是冰箱貼文創的封神榜”。

要湊齊這樣一塊展板,即使展品是冰箱貼,也價(jia) 格不菲,但在宋諾看來,這是“一種精神享受”。“文創是文物普及的一個(ge) 途徑,對博物館來說,能通過文創產(chan) 品獲得更多收益,去升級展陳設施,開更多特展,對我們(men) 這些博物館愛好者來說也是一件好事。”

社交屬性助力文創“出圈”

細數近年“出圈”的博物館文創,不難發現,它們(men) 中的大部分都有“社交屬性”,得到了社交媒體(ti) 的“流量”加持。這種“流量”既來自博物館的宣傳(chuan) ,也來自年輕人自發的傳(chuan) 播與(yu) 討論。

崔又心說,甘肅省博物館專(zhuan) 注文創設計已有十餘(yu) 年,從(cong) 早期著重關(guan) 注產(chan) 品的文化屬性,到後來結合實用性、趣味性,他們(men) 一直在發掘能夠“撬動年輕人的點”。

宋諾(化名)參觀40多家博物館,收集各個(ge) 朝代的文物冰箱貼,製作的“華夏一萬(wan) 年”冰箱貼展板。 受訪者供圖

如今,僅(jin) 有上述屬性的文創也已無法滿足年輕人的需求。“有社交屬性的產(chan) 品才能‘出圈’,才具有傳(chuan) 播性。”崔又心說,年輕人覺得有意思,就會(hui) 發布到社交媒體(ti) 上,加之博物館建立起傳(chuan) 播矩陣,入駐多個(ge) 社交媒體(ti) 平台,主動拉近“與(yu) 年輕人的距離”,才可能形成良好的傳(chuan) 播效果。

而與(yu) “社交屬性”相輔相成的,是年輕人購買(mai) 文創產(chan) 品時,傳(chuan) 播曆史文化的體(ti) 驗感和參與(yu) 感。

在甘肅省博物館,年輕人可以挑選自己喜愛的毛絨“麻辣燙”菜品進行“烹飪”;在蘇州博物館,則可以趁著秋高蟹肥之時,捆上幾隻毛絨“大閘蟹”帶回家。除了文創本身造型可愛外,“儀(yi) 式感滿滿”的購買(mai) 和包裝環節,也是它們(men) 火爆的重要原因。

卜希霆認為(wei) ,參與(yu) 感給了消費者更多的體(ti) 驗和情緒價(jia) 值,“有故事、有情節、有儀(yi) 式的購買(mai) 場景,能激發消費者更豐(feng) 富的情感共鳴,也更容易形成文化記憶點,會(hui) 讓人身臨(lin) 其境,並獲得文創產(chan) 品的活態感知、分享趣味,也賦予文創產(chan) 品以流量傳(chuan) 播效能”。

對於(yu) 傳(chuan) 統文創品類愛好者來說,社交屬性的影響也同樣廣泛。孝端皇後鳳冠冰箱貼、天宮藻井冰箱貼等文創產(chan) 品,都是社交平台上的“寵兒(er) ”,甚至有時“一物難求”。買(mai) 到的消費者往往都自發在社交平台上拍圖展示,成為(wei) 愛好者關(guan) 注的話題。

宋諾表示,自己的“華夏一萬(wan) 年”冰箱貼展板火了之後,也在一定程度上帶動了相關(guan) 話題討論和互動,不少網友開始收集感興(xing) 趣的博物館文創,組建自己的“家庭博物館”。“有一些朋友給我留言,說自從(cong) 開始收集文創以來,感覺每天都有新的期待。”

不斷“出圈”的文創產(chan) 品,或搞怪,或精致,但都秉持守正創新的理念,結合年輕人喜歡的文化符號和語言,進入年輕人的視野,也進入了年輕人的“購物車”及精神世界。“這背後正是我們(men) 的文化沃土,在源源不斷滋養(yang) 浸潤著文化創意和文旅產(chan) 業(ye) 的創新發展,推動它們(men) 走出博物館,走進千家萬(wan) 戶。”卜希霆說。

(應受訪者要求,宋諾為(wei) 化名)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。