一段浮橋,靜靜橫臥在江西於(yu) 都河麵上。

90年前,正是在這裏集結,一支鐵流不斷壯大,穿透漫漫黑夜,跨越重重關(guan) 山,點燃了走向新生、走向勝利的革命火炬。

8.6萬(wan) 餘(yu) 名紅軍(jun) 將士的身影,定格在贛南大地。

正是從(cong) 這裏出發,這群將士告別故土,踏著泥濘荊棘,迎著槍林彈雨,開啟了一場震撼世界、彪炳史冊(ce) 的偉(wei) 大遠征。

2019年5月20日,在江西省贛州市於(yu) 都縣中央紅軍(jun) 長征出發紀念館外的廣場上,習(xi) 近平總書(shu) 記深情寄語:現在我們(men) 正走在開啟建設社會(hui) 主義(yi) 現代化國家的新征程上,我們(men) 要繼往開來再出發!

今年是紅軍(jun) 長征出發90周年。記者在贛南大地一路追尋,看到這片遍灑英烈熱血的革命故土,正奮力續寫(xie) 長征新篇章。

使命初心:讓老百姓過上幸福生活

“登賢縣蘇維埃政府印”——於(yu) 都縣中央紅軍(jun) 長征出發紀念館內(nei) ,一枚特殊的印章引人注目。

曆經90載,木質印章上鐫刻的9個(ge) 字依然清晰可見、蒼勁有力,無聲訴說著那段血與(yu) 火的曆史。

1934年10月,因第五次反“圍剿”失敗,中央紅軍(jun) 主力不得不進行戰略轉移。位於(yu) 中央蘇區後方的登賢縣淪陷,這枚政府印章由時任縣蘇維埃政府主席鍾家瑤隨身保管。在突圍轉移時,鍾家瑤身負重傷(shang) ,冒著殺頭危險,仍將印章珍藏,直到新中國成立後將其捐給於(yu) 都縣博物館。

一枚印章,為(wei) 何要用生命守護?

在長征出發地一路追尋,這個(ge) 答案愈發清晰:為(wei) 了心中堅如磐石的信仰,為(wei) 了實現為(wei) 人民謀幸福的革命理想,革命先輩無懼犧牲、義(yi) 無反顧……

蘇區時期,參軍(jun) 參戰的贛南兒(er) 女有93萬(wan) 餘(yu) 人,占當地人口三分之一;兩(liang) 萬(wan) 五千裏長征路上平均每公裏就有三位贛南子弟倒下……

17棵青鬆,見證著這段紅色歲月。

“見鬆如見人”,90年前的一個(ge) 夜晚,瑞金黃沙村華屋自然村,17位青年告別家人踏上征途,出發前,他們(men) 相約栽下17棵鬆樹。

江西省瑞金市葉坪鄉(xiang) 華屋村(2019年5月6日攝)。新華社記者 蘭(lan) 紅光 攝

青鬆年輪,一圈又一圈向外延展,但華屋人最終未盼來青年歸,隻有短短的一行“北上無音訊”,書(shu) 寫(xie) 在烈士豐(feng) 碑上。

村後山坡上,青鬆已蒼翠繁茂。66棟白牆黛瓦客家新樓拔地而起,曾經數代人住的透風漏雨土坯房已變為(wei) “華屋”。

“當時爺爺們(men) 出發前,憧憬著過上安居樂(le) 業(ye) 的生活,這在我們(men) 這一代人都實現了。”“17棵鬆故事”中的烈士之一華欽材的後人華水林說,現在他在家門口承包了8個(ge) 蔬菜大棚,不僅(jin) 脫了貧,還住上了新樓房,生活越過越充實。

在江西省瑞金市葉坪鄉(xiang) 華屋村,村民在鬆樹下祭拜烈士(2022年9月17日攝)。新華社記者 周密 攝

改造農(nong) 村危舊土坯房69.52萬(wan) 戶,解決(jue) 546萬(wan) 農(nong) 村人口安全飲水問題,解決(jue) 近300萬(wan) 山區群眾(zhong) 不通電和長期低電壓問題……90載後,贛南山鄉(xiang) 已迎來巨變。

在脫貧攻堅的戰場上,在推動老區振興(xing) 的征程中,一批批黨(dang) 員幹部傾(qing) 力奉獻、苦幹實幹,帶領群眾(zhong) 不斷破解住房難、喝水難、用電難、行路難、上學難、看病難等民生痛點。

這是江西省贛州市於(yu) 都縣梓山鎮潭頭村的果蔬種植基地(2021年4月29日攝,無人機照片)。新華社記者 萬(wan) 象 攝

歲月流轉,不朽的是革命精神,不變的是初心使命。在中央蘇區史專(zhuan) 家淩步機看來,無論是90年前毅然出發遠征,還是新時代帶領群眾(zhong) 脫貧攻堅,讓老百姓過上好日子,始終是中國共產(chan) 黨(dang) 人的初心和使命。

飲水思源:不忘中央蘇區父老鄉(xiang) 親(qin)

“乾穀壹百斤”,在江西信豐(feng) 縣新田鎮長征曆史陳列室內(nei) ,一張90年前的紅軍(jun) 借穀票清晰可辨。

布草鞋收條、公債(zhai) 收據……行走在贛南老區,許多紀念館都有一張張這樣的“紅色票據”。

紅軍(jun) 打勝仗,人民是靠山。據統計,中央紅軍(jun) 長征出發前短短5個(ge) 月,贛南蘇區人民捐出糧食90.6萬(wan) 擔、被毯2萬(wan) 床、棉花8.6萬(wan) 斤、布鞋5萬(wan) 雙、草鞋20萬(wan) 雙等,蘇區人民源源不斷地把物資送往前線、交給紅軍(jun) 。

曆經歲月洗禮,票據上的紅色印章依然鮮紅,記錄下軍(jun) 民的魚水深情。

“在百姓支持下,紅軍(jun) 踏上漫漫征途,不斷走向勝利。”於(yu) 都縣中央紅軍(jun) 長征出發紀念館館員張小平說,贛南蘇區為(wei) 中國革命作出了重大貢獻和巨大犧牲,但由於(yu) 多種原因,發展一度落後於(yu) 全國。

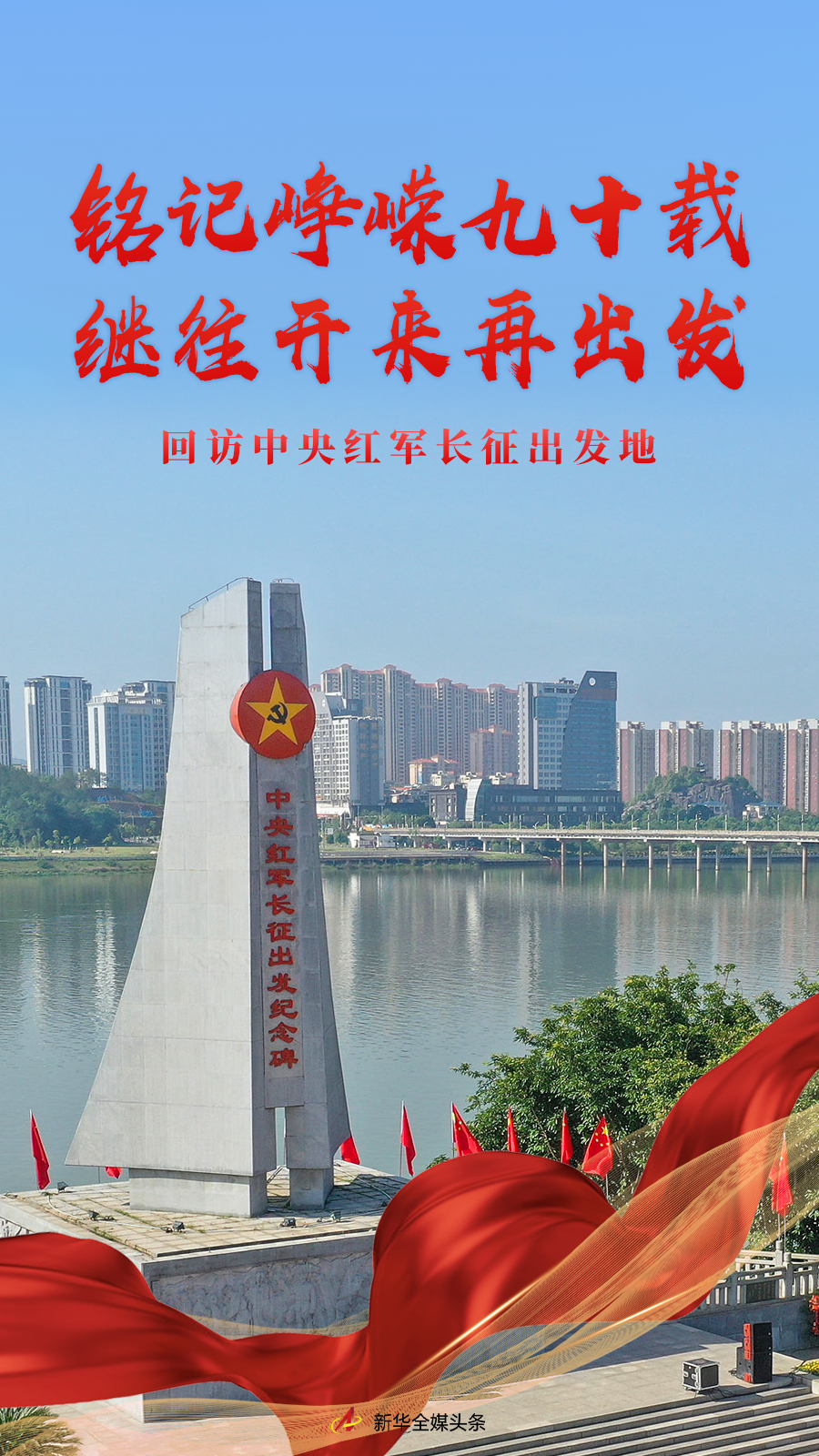

人們(men) 在江西省贛州市於(yu) 都縣中央紅軍(jun) 長征出發紀念碑前參加紀念活動(2021年5月1日攝,無人機照片)。新華社記者 萬(wan) 象 攝

2019年5月20日,於(yu) 都縣中央紅軍(jun) 長征出發紀念館,習(xi) 近平總書(shu) 記動情地說:現在國家發展了,人民生活改善了,我們(men) 要飲水思源,不能忘記革命先輩、革命先烈,不能忘記革命老區的父老鄉(xiang) 親(qin) 。

贛州曾是全國較大集中連片特困地區,貧困發生率高達26.71%。贛州市蘇區辦對口支援科科長黃磊介紹,2012年以來,贛州市將財政支出的近七成、新增財力的近八成用於(yu) 保障和改善民生,當地人均可支配收入大幅度提高。

基礎薄弱、資源匱乏,一度是老區的代名詞。如今,得益於(yu) 國家政策、資金、人才等多方麵的支持,基礎設施不斷補齊、交通路網持續建設,老區振興(xing) 發展走上快車道。

江西省瑞金市城區景色(2024年5月6日攝,無人機照片)。新華社發(劉黎明 攝)

今年5月23日,由水利部對口支援、投資40餘(yu) 億(yi) 元的寧都縣梅江灌區工程團結總幹渠建成試通水。“贛南糧倉(cang) ”寧都縣區域內(nei) 15.5萬(wan) 畝(mu) 水稻、果蔬率先用上了灌區水。工程明年全部完工後,將惠及全縣22個(ge) 鄉(xiang) 鎮農(nong) 田灌溉和人口供水。

投資16億(yi) 多元的贛州瑞金機場將於(yu) 今年年內(nei) 正式通航,老區瑞金將迎來發展新機遇;作為(wei) 國家重點工程項目,瑞梅鐵路建成後將結束贛州市尋烏(wu) 縣、安遠縣不通鐵路的曆史……

江西瑞金機場(2024年9月23日攝,無人機照片)。新華社發(楊鑫 攝)

江西省蘇區辦提供的數據顯示,12年來,中央國家機關(guan) 及有關(guan) 單位先後選派六批次367名幹部對口支援贛南等原中央蘇區,累計爭(zheng) 取重要政策和平台497項、重大援助項目1744個(ge) 、各類直接支持資金351.54億(yi) 元。

贛州市蘇區辦副主任劉光濤說,在國家政策支持下,在老區幹部群眾(zhong) 接續奮鬥中,贛州正迎來跨越式發展的曆史性機遇。

向新而行:奮力推動高質量發展

90年前,有裁縫手藝的於(yu) 都人葛接調挑著縫紉機,跟隨紅軍(jun) 跨過於(yu) 都河、走上長征路。

談起90年前爺爺的壯舉(ju) ,葛接調的孫輩葛九長充滿敬意:“爬雪山、過草地那麽(me) 艱難,二十出頭的爺爺卻挑著100多斤重的縫紉機走了兩(liang) 萬(wan) 五千裏!”

如今,“紅軍(jun) 裁縫”家鄉(xiang) 麵貌煥然一新,不僅(jin) 於(yu) 都人民解決(jue) 了吃飽穿暖的問題,而且服裝產(chan) 業(ye) 成為(wei) 富民強縣的重要產(chan) 業(ye) 。目前於(yu) 都縣紡織服裝企業(ye) 達3850餘(yu) 家,從(cong) 業(ye) 人數超30萬(wan) 人。“去年,於(yu) 都服裝還首次應邀參加香港時裝節,現場簽約和達成采購意向訂單金額2380萬(wan) 美元。”於(yu) 都縣副縣長楊海峰說。

江西省贛州市於(yu) 都縣段屋鄉(xiang) 寒信村景色(2019年6月13日攝,無人機照片)。新華社記者 周密 攝

於(yu) 都服裝產(chan) 業(ye) 的蓬勃發展,是老區人民敢於(yu) 創新、善於(yu) 創新的一個(ge) 例證。在新時代的長征路上,贛南大地處處湧動著新氣象新活力。

2012年到2020年,從(cong) 百億(yi) 元到兩(liang) 千億(yi) 元,這是贛州市南康區家具產(chan) 業(ye) 交出的產(chan) 值大跨越“成績單”。贛州市委常委、南康區委書(shu) 記何善錦說,從(cong) “草根經濟”成長為(wei) 產(chan) 業(ye) 集群,南康家具實現“買(mai) 全球、賣全球”,匯聚全球100多家設計公司、500多名設計師,打造國內(nei) 最大實木家具製造基地。

在江西省贛州市南康區跨境電商產(chan) 業(ye) 園,銷售員工通過手機直播的形式推銷家具(2020年2月26日攝)。新華社記者 胡晨歡 攝

眼下,贛南大地橙黃橘綠。最早由贛州信豐(feng) 縣安西園藝場技術員袁守根引進的臍橙苗,如今已長成老區人民致富的“當家樹”。去年,贛州臍橙種植麵積達194萬(wan) 畝(mu) ,帶動上百萬(wan) 農(nong) 村勞動力就業(ye) 增收。

數據顯示,2023年,贛州地區生產(chan) 總值達4606.21億(yi) 元,是2011年的3.4倍,贛州在全國排位由2011年的第108位上升到第62位。

在江西省贛州市於(yu) 都縣段屋鄉(xiang) 金屋果業(ye) 基地,果農(nong) 收獲贛南臍橙(2023年11月1日攝)。新華社發

以創新賦能,在推動革命老區高質量發展過程中,贛州市積極發揮科技創新引領作用,加速產(chan) 業(ye) 升級和人才聚集。

目前,贛州市擁有國家級科創平台20個(ge) 。隨著中國科學院贛江創新研究院揭牌成立、中國稀土集團總部落戶贛州,大院大所、央企總部入贛取得重要進展。加強引才聚才,贛南創新與(yu) 轉化醫學研究院全職引進海內(nei) 外知名高校博士50餘(yu) 人,全市引進培養(yang) 國家、省級高層次人才700餘(yu) 人……

老區不老。昔日長征出發地正激情滿懷邁向新征程,不斷煥發新生機、展現新氣象。

文字記者:胡錦武、閔尊濤

視頻記者:黃和遜、彭菁、胡錦文

海報設計:李夢帆

統籌:金地、吳建路、方思賢、王文源

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。