“我終於(yu) 來到了‘最早的中國’。”看到河南偃師二裏頭遺址,俄羅斯國立高等經濟學院區域研究係研究教授弗拉基米爾·馬良文興(xing) 奮地說。這名74歲的教授第一次到訪這處早期中國的萌芽地。

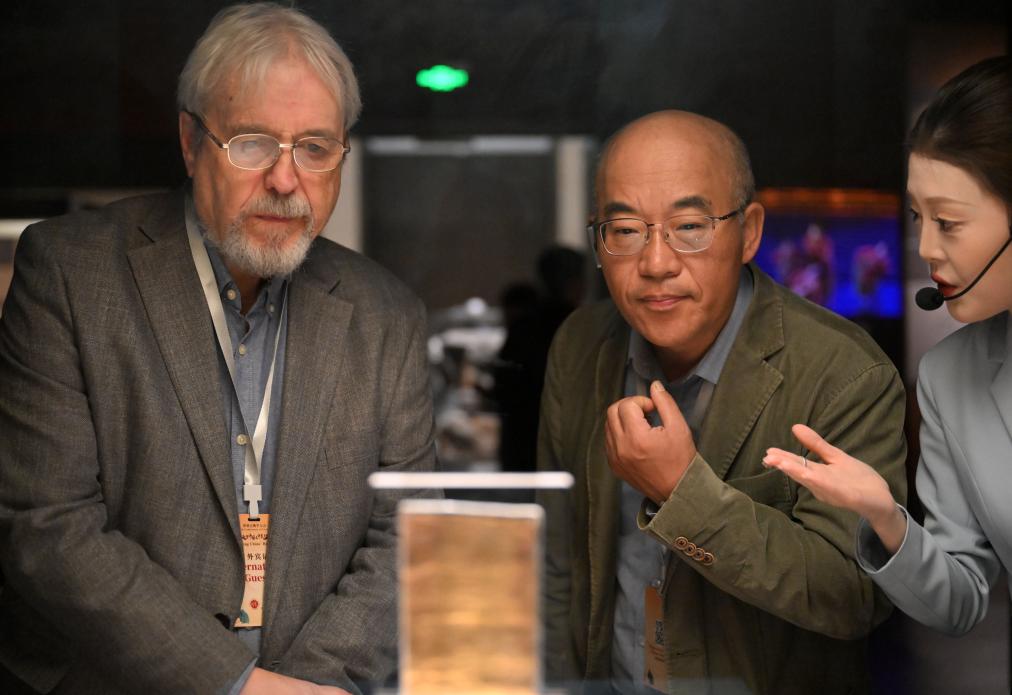

11月4日,外賓在河南博物院參觀。新華社記者 李嘉南 攝

首屆世界古典學大會(hui) 於(yu) 11月6日至8日在北京召開。為(wei) 了讓與(yu) 會(hui) 嘉賓實地感知中華文明的開放包容,體(ti) 驗中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的創造性轉化和創新性發展,大會(hui) “走讀中國”活動11月3日至5日在河南、山東(dong) 、四川分別開展。

感歎商代古城牆的宏偉(wei) 壯闊、領略龍門石窟東(dong) 方“蒙娜麗(li) 莎”的迷人微笑、解讀殷墟甲骨卜辭的“文字密碼”……來自希臘、俄羅斯、美國等13個(ge) 國家的40餘(yu) 位外籍古典學專(zhuan) 家學者,日前走進鄭州、洛陽、安陽三個(ge) 馳名中外的華夏古都,在中原大地上感受中華五千年文明的博大精深和傳(chuan) 承創新。

在“關(guan) 鍵地”了解中國

“此行接連走訪鄭州、洛陽、安陽三座古都,意義(yi) 非凡,幫助我們(men) 對中國的曆史脈絡有了更為(wei) 清晰的認識。”美國耶魯大學教授瑪麗(li) ·伊芙琳·塔克說。

作為(wei) 中華文明的主根主脈,河南為(wei) 中國古典學研究提供了豐(feng) 厚的物質基礎和學術資源。以三門峽仰韶村、洛陽二裏頭、偃師商城、漢魏洛陽城、隋唐洛陽城、鄭州商城、鄭州大河村、安陽殷墟等為(wei) 代表的大遺址,如一條文明的廊道,串聯起華夏文明的起源與(yu) 發展。

11月4日,外賓在河南省洛陽市龍門石窟景區禮佛台拍照留念。新華社記者 李嘉南 攝

北京大學哲學係教授吳飛認為(wei) ,河南是中國“古典學研究的關(guan) 鍵地”,殷墟的係列發現和夏文明研究成果對於(yu) 認識中國古典文明的基本性質至關(guan) 重要。

“之前我認為(wei) 夏朝隻是一個(ge) 理論構想,參觀二裏頭遺址讓我親(qin) 身感受到了它的衝(chong) 擊力。”德國紐倫(lun) 堡工業(ye) 大學博士後托比亞(ya) 斯·希爾施說。

3000多年前,洛陽地區誕生了東(dong) 亞(ya) 大陸最早的核心都邑——二裏頭,早期中國在這裏萌芽。如今,二裏頭夏都遺址博物館和國家考古遺址公園成為(wei) “中華之源、最早中國”重要展示平台。

“對西方學者來說,這次河南之行為(wei) 我們(men) 提供了獲取第一手見解和經驗的途徑,也是了解中國的一次絕佳機會(hui) 。”托比亞(ya) 斯說。

從(cong) 過去走向未來

賈湖骨笛、蓮鶴方壺、彩陶雙連壺……河南博物院裏,一件件文物瑰寶,讓來自異國的專(zhuan) 家學者們(men) 讚歎連連。

在河南博物院的文創商店裏,86歲的希臘雅典科學院自然科學部院士安東(dong) 尼婭·特裏科普盧專(zhuan) 門拜托別人幫忙,尋找購買(mai) 賈湖骨笛的複刻品。

賈湖骨笛是迄今為(wei) 止發現的中國最早樂(le) 器實物,也是世界上最早的可吹奏樂(le) 器。8000多年前,賈湖先民以鶴類禽鳥中空的尺骨製成笛子,笛身晶瑩亮潔,兩(liang) 端仍能看出保留的骨關(guan) 節。

“真是太特別了,這是屬於(yu) 全人類的成就,它證明人類在如此之早以前就發現了音樂(le) 的價(jia) 值。”安東(dong) 尼婭說,“我會(hui) 把它擺在家裏。”

令安東(dong) 尼婭印象深刻的,還有在博物館參觀的中國孩子們(men) 。

11月5日,外賓在河南省安陽市殷墟博物館與(yu) 一名小朋友交流。新華社記者 李嘉南 攝

5日,殷墟博物館三層的長廊上,安陽市崇義(yi) 小學的孩子們(men) 為(wei) 外籍專(zhuan) 家學者準備了豐(feng) 富多樣的甲骨文體(ti) 驗活動。在一幅由孩子繪製的青銅鼎圖畫上,安東(dong) 尼婭一筆一畫寫(xie) 下了甲骨文的“鼎”字。

“非常欣喜地看到孩子們(men) 對商文明充滿熱情,這說明你們(men) 的傳(chuan) 統正在延續。” 安東(dong) 尼婭對記者說。

“大同、和諧、包容……中國很多理念汲取古代先賢的智慧,它們(men) 深深植根於(yu) 中國傳(chuan) 統文化之中,從(cong) 過去走向未來。”埃及愛資哈爾大學中文係主任阿卜杜勒·阿齊茲(zi) ·哈姆迪說。

文明的連接

河南博物院展廳內(nei) ,希臘克裏特大學語言學係學者阿西娜·卡沃拉基在高大莊嚴(yan) 的杜嶺方鼎前久久駐留。

這件目前人類所能認識的年代最早的大型青銅重器,讓她聯想到了希臘的青銅文明。

“中國與(yu) 希臘都曾出現燦爛的青銅文明,盡管相距遙遠,但兩(liang) 大古老文明在幾乎同一時期平行發展、交相輝映,這種連接和對比令人感到神奇。”阿西娜說。

11月4日,外賓在河南博物院參觀。新華社記者 李嘉南 攝

“中希文明各有特點,也有許多相通之處,都追求德性、至善、和諧與(yu) 共同體(ti) 精神。”希臘雅典科學院文學與(yu) 藝術部院士克裏斯托福羅斯·查拉蘭(lan) 巴基斯感慨。

“四海之內(nei) 皆兄弟。”馬良文用中國古語表達對文明交流互鑒的理解。他認為(wei) ,人類文明多樣性是現代化發展模式的文化根基,不同文明形態應相互學習(xi) 、取長補短,共同進步。

行程中,來自美國耶魯大學環境學院的約翰·格瑞姆不斷用手機拍著照片,並將它們(men) 分享給遠在萬(wan) 裏之外的好友。

“即使現在在河南,我也想穿越半個(ge) 世界,把這些圖片發給我的朋友。”約翰說,在這裏他感受到人與(yu) 人之間的“連接”,這是一種美妙的感覺。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。